导读:

环境重金属离子大多以多组分形式存在,目前单对单的快速检测方法无法满足多组分同时检测的需求。近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所蒋长龙研究员团队设计了一种微流控荧光传感器阵列,将微流控传感与有机荧光开关相结合,实现了多组分重金属离子的实时、同步可视化检测。相关研究以“Design of microfluidic fluorescent sensor arrays for real-time and synchronously visualized detection of multi-component heavy metal ions”为题目,发表在期刊《Chemical Engineering Journal》上。

本文要点:

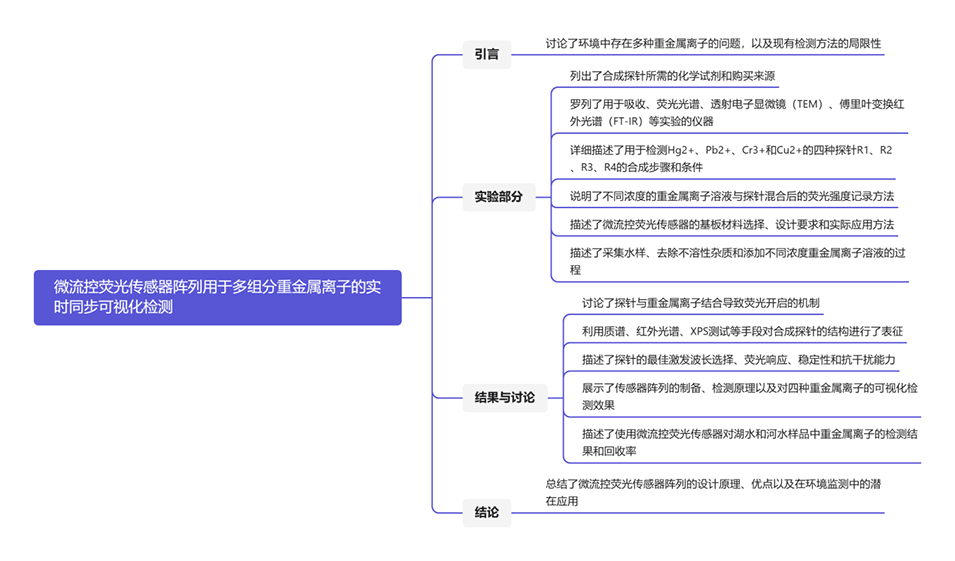

1、本研究通过结合微流控传感技术和有机荧光开关设计了一种微流控荧光传感器阵列,用于实时、同步检测环境中的多组分重金属离子。

2、设计并合成了一系列“发光”有机分子探针,这些探针具有与重金属离子结合并开启荧光的能力。

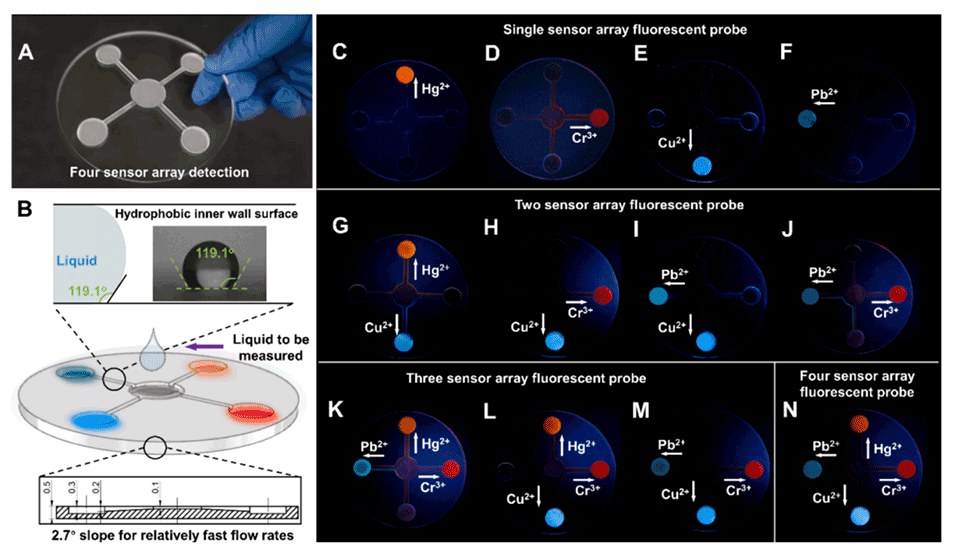

3、同时,还设计了微流控传感板,其具有特定的排水通道壁和2.70°向下倾斜的图案化路径,能够使样品快速到达检测区域。

4、通过将有机分子探针加载到检测区域,微流控传感器阵列实现了对四种重金属离子的同时检测。

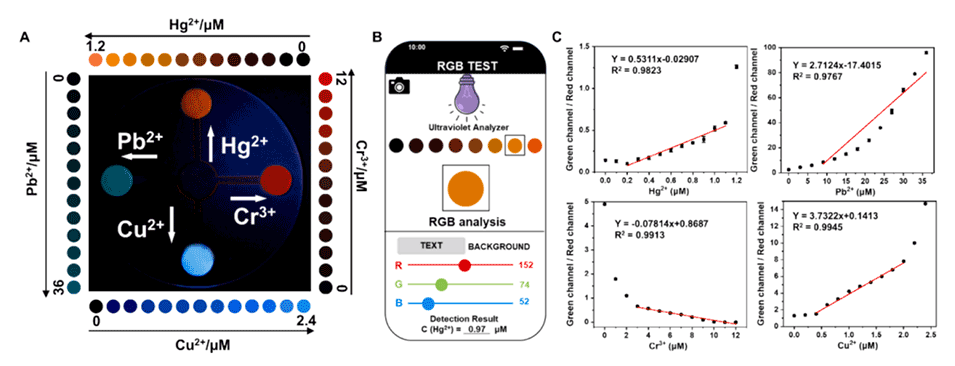

5、结合智能终端,读取并分析RGB颜色模式的检测结果,从而获取定量信息。

6、所开发的微流控荧光传感器阵列可以满足一系列重金属离子的原位半定量检测要求,且检测限低、反应速度快、无需预处理,为环境监测提供了一种新颖的工程技术方法。

全文总结/概括:

当前重金属离子检测方法面临的主要挑战包括:

1、无法实现多组分同步检测:环境中的重金属离子通常以多组分形式存在,但目前的单一快速检测方法无法满足同时检测多种重金属离子的需求。

2、检测效率低:传统检测方法步骤繁琐,耗时长,不适合快速筛查或大规模检测。

3、样品预处理复杂:许多检测技术需要复杂的样品预处理,这增加了操作难度和分析时间。

4、现场检测能力有限:由于仪器设备的限制,一些高精度检测技术难以在实验室外进行现场测定。

5、检测成本高:部分检测方法需要昂贵的设备和耗材,限制了其在资源受限环境中的普及。

6、技术操作门槛高:特定的检测技术要求操作者具备专业知识和技能,这可能限制了非专业研究人员使用及其推广。

使用微流控荧光传感器阵列进行多组分重金属离子检测的主要优势有:

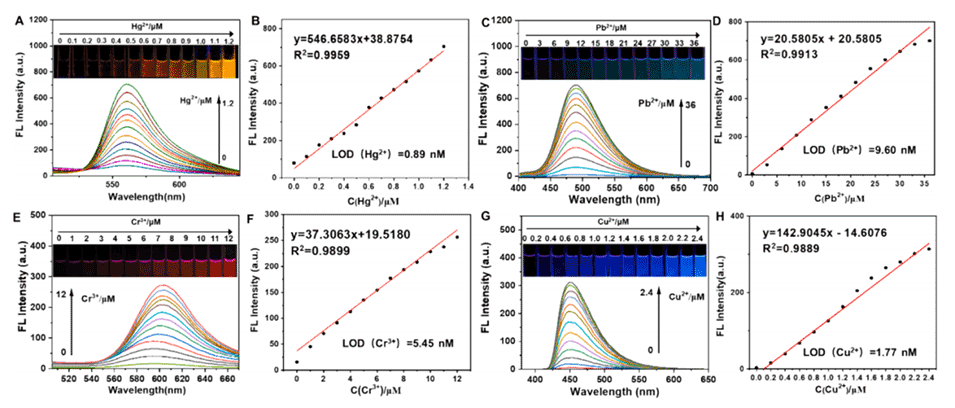

1、超灵敏度检测:四种探针对Hg2+、Pb2+、Cr3+和Cu2+的检测限分别为0.89nM、9.60nM、5.45nM和1.77nM,达到了超灵敏检测水平。

2、快速反应:所有四种重金属离子的检测反应时间均小于3秒,满足了快速检测的需求。

3、无需样品预处理:该方法无需对样品进行复杂的预处理,即可完成检测分析过程,简化了操作流程。

4、可视化检测:探针与重金属离子结合后产生明显的荧光颜色变化,提供了直观的可视化检测结果。

5、多组分同步检测:传感器阵列上固定的四种探针能够同时对Hg2+、Pb2+、Cr3+和Cu2+进行检测,提高了检测效率。

6、半定量分析能力:通过智能终端的应用程序,可以快速将荧光信号转换为重金属离子的浓度值,实现半定量分析。

7、现场适用性强:便携式设备,适合在各种现场环境中快速检测重金属污染,具有很强的实用性。

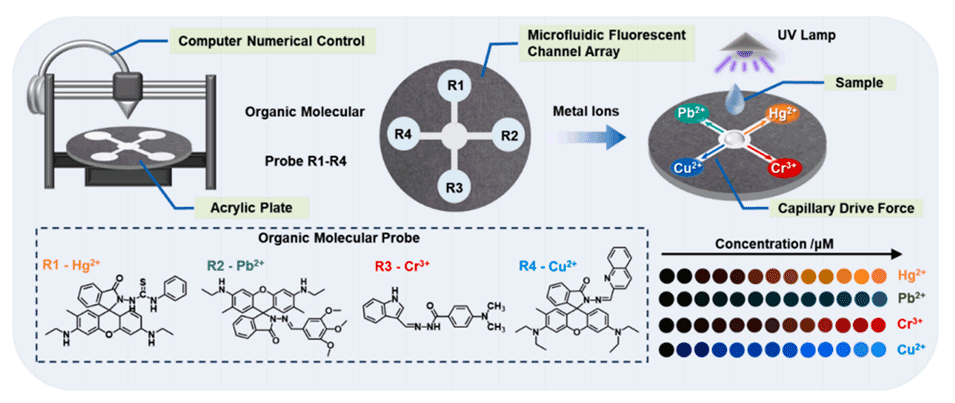

Scheme 1.微流控荧光传感器阵列检测重金属离子的原理图。

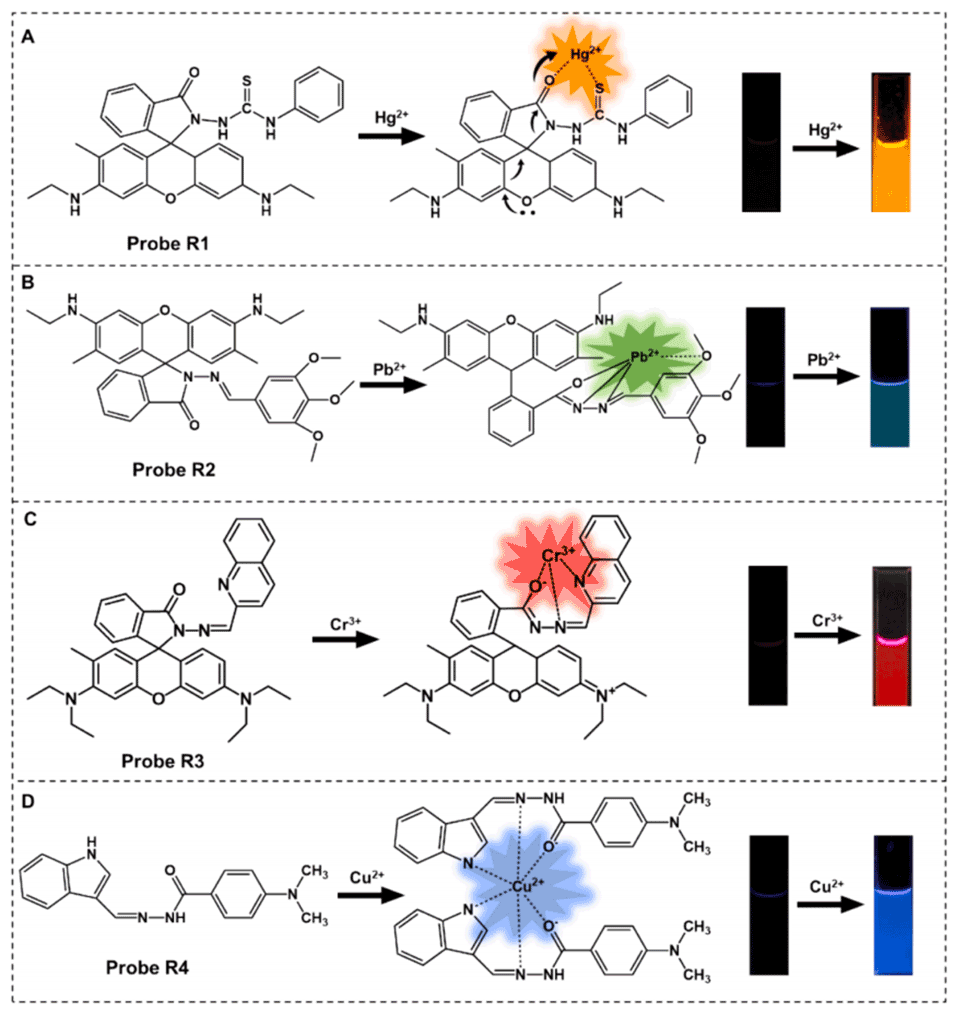

图1.传感器检测机制示意图。

图2.暴露于(A)Hg2+、(C)Pb2+、(E)Cr3+、(G)Cu2+的探针溶液的荧光光谱。插图显示了在365nm紫外线照射下的相应荧光照片。(B)荧光强度与Hg2+浓度之间的线性关系。(D)荧光强度与Pb2+浓度之间的线性关系。(F)荧光强度与Cr3+浓度之间的线性关系。(H)荧光强度与Cu2+浓度之间的线性关系。

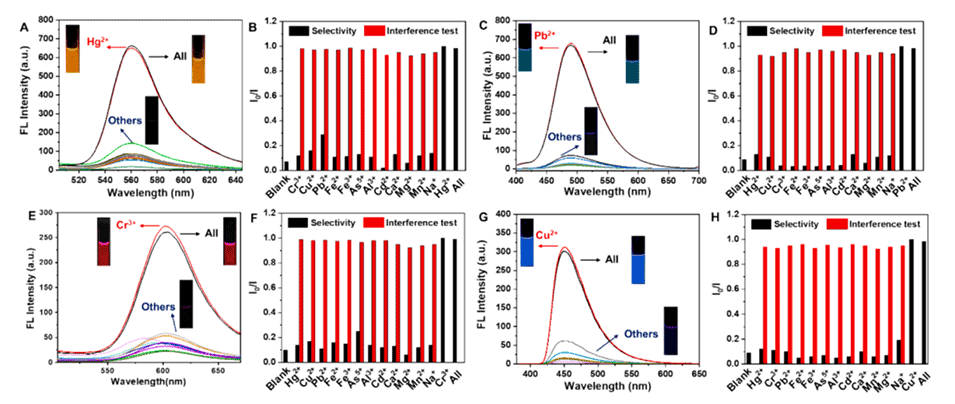

图3.加入相同浓度的(A)Hg2+、(C)Pb2+、(E)Cr3+、(G)Cu2+时,探针的荧光强度比。(B)R1探针的选择性和抗干扰测试。(D)R2探针的选择性和抗干扰测试。(F)R3探针的选择性和抗干扰测试。(H)R4探针的选择性和抗干扰测试。

图4.(A)四个传感器阵列检测。(B)荧光微流控传感器阵列的结构和疏水内壁。(C)-(F)单传感器阵列纳米有机分子荧光探针。(G)-(J)两个传感器阵列纳米有机分子荧光探针。(K)-(M)三个传感器阵列纳米有机分子荧光探针。(N)四传感器阵列纳米有机分子荧光探针。

图5.(A)微流控荧光传感器阵列用于测量四种重金属离子及其各自的颜色变化。(B)手机传感器平台的界面显示。(C)G/R值之间的线性关系。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152636