在辅助生殖过程中,选择活力强且功能完好的精子是确保胚胎发育成功的关键步骤。传统的精子样本处理方法,如离心和洗涤,可能引入机械损伤和氧化应激,影响精子质量。尽管微流控技术通过模拟精子自然游动方式以减少这些不利影响,但现有方法尚未经过临床级别的全面验证。

受自然环境下输卵管中精子选择机制以及精子对温度梯度的内在响应特性的启发,近期,武汉大学陈璞教授、罗孟成教授和武汉大学中南医院张元珍教授团队设计并制造了一种新型微流控设备,利用温度梯度引导下的精子趋温性选择技术,有效提高了体外受精(IVF)中高活力和功能健全精子的筛选效率,为改善男性不育患者的IVF成功率提供了一种潜在的临床应用方法。相关研究以“Microfluidic thermotaxic selection of highly motile sperm and in vitro fertilization”为题目,发表在期刊《Bio-Design and Manufacturing》上。

本文要点:

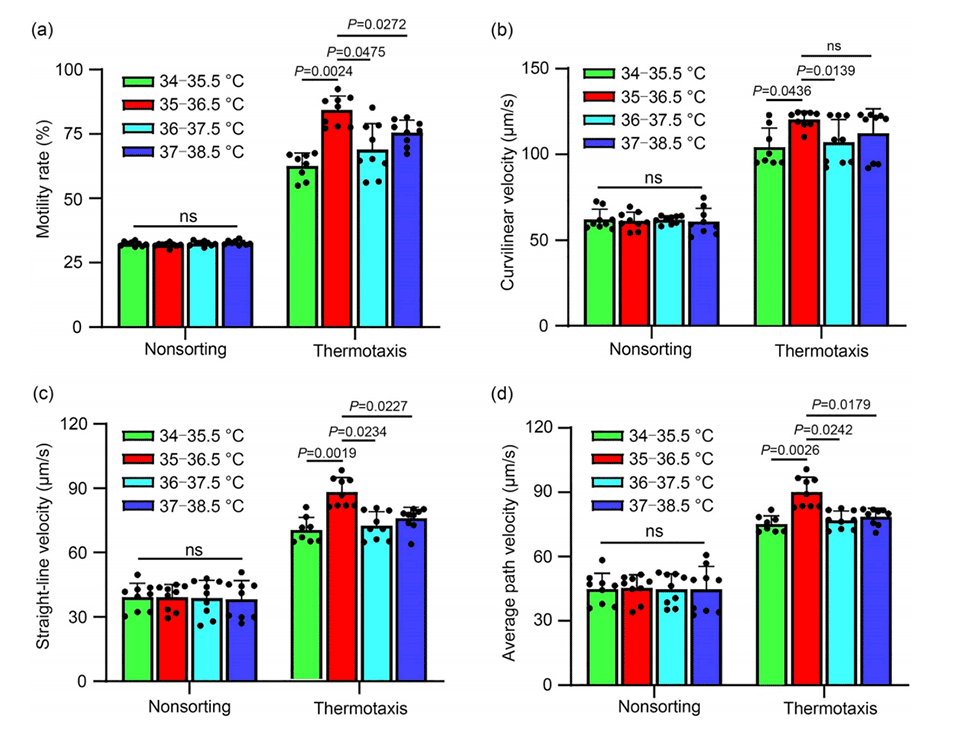

1、本工作设计并制造了一种微流控装置,该装置在精子分选通道内形成可控的温度梯度。系统研究了人类精子在不同温度条件下的响应,并全面评估了45份人类精子样本通过趋温性选择的效果。

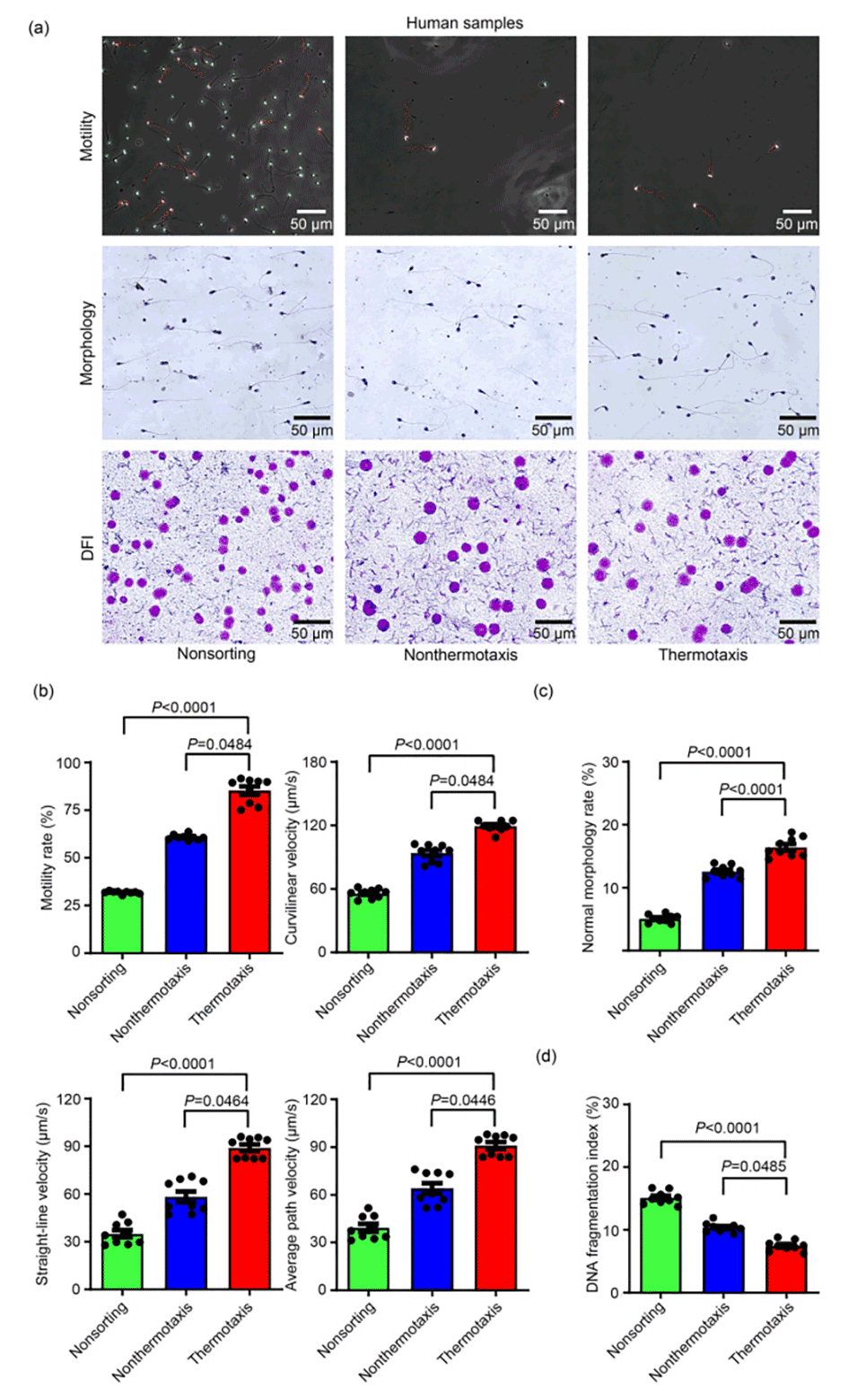

2、研究结果表明,在35~36.5℃的温度范围内,与非趋温性选择相比,通过趋温性选择的精子展现出更高的活率((85.25±6.28)% vs.(60.72±1.37)%;P=0.0484),更高的正常形态率((16.42±1.43)% vs.(12.55±0.88)%;P<0.0001),以及更低的DNA碎片率((7.44±0.79)% vs.(10.36±0.72)%;P=0.0485)。

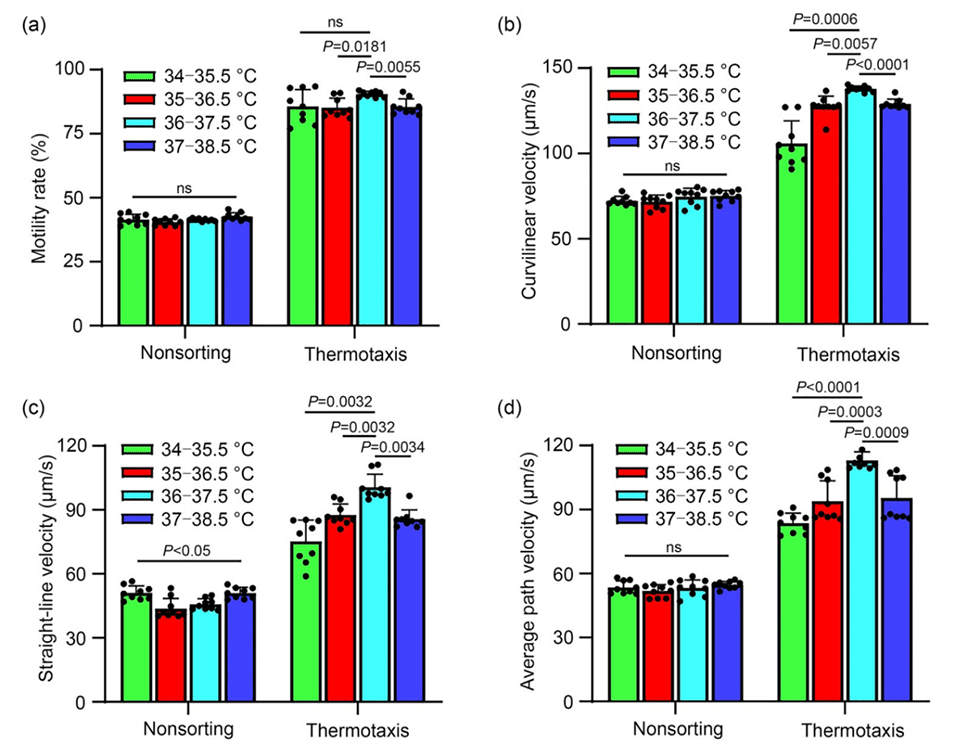

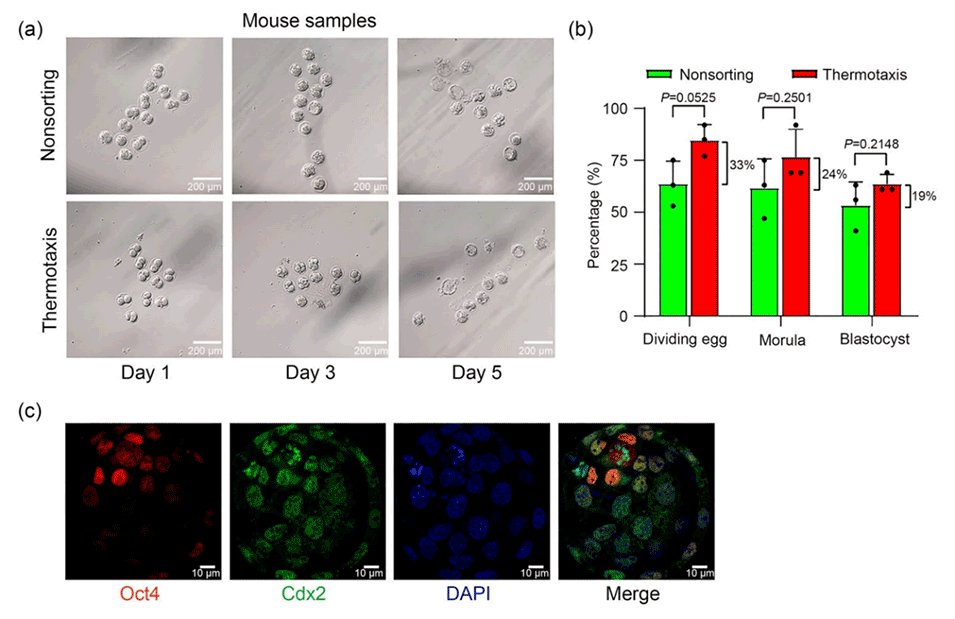

3、此外,精子趋温性表现出物种特异性,小鼠精子在36~37.5℃的温度范围内活力最高。体外受精实验进一步证实,利用趋温性选择的精子显著提高了受精率,并改善了从受精卵到囊胚的胚胎发育过程。

4、本研究提出并验证了一种基于微流控技术的趋温性精子选择方法。该方法不仅能够有效选择高活力和功能完好的精子,而且能够降低传统处理方法可能带来的不利影响。

5、这一创新方法有望在未来转化为临床实践,特别是在少精子症和弱精子症患者的体外受精治疗中,以提高受精率和胚胎发育的成功率。

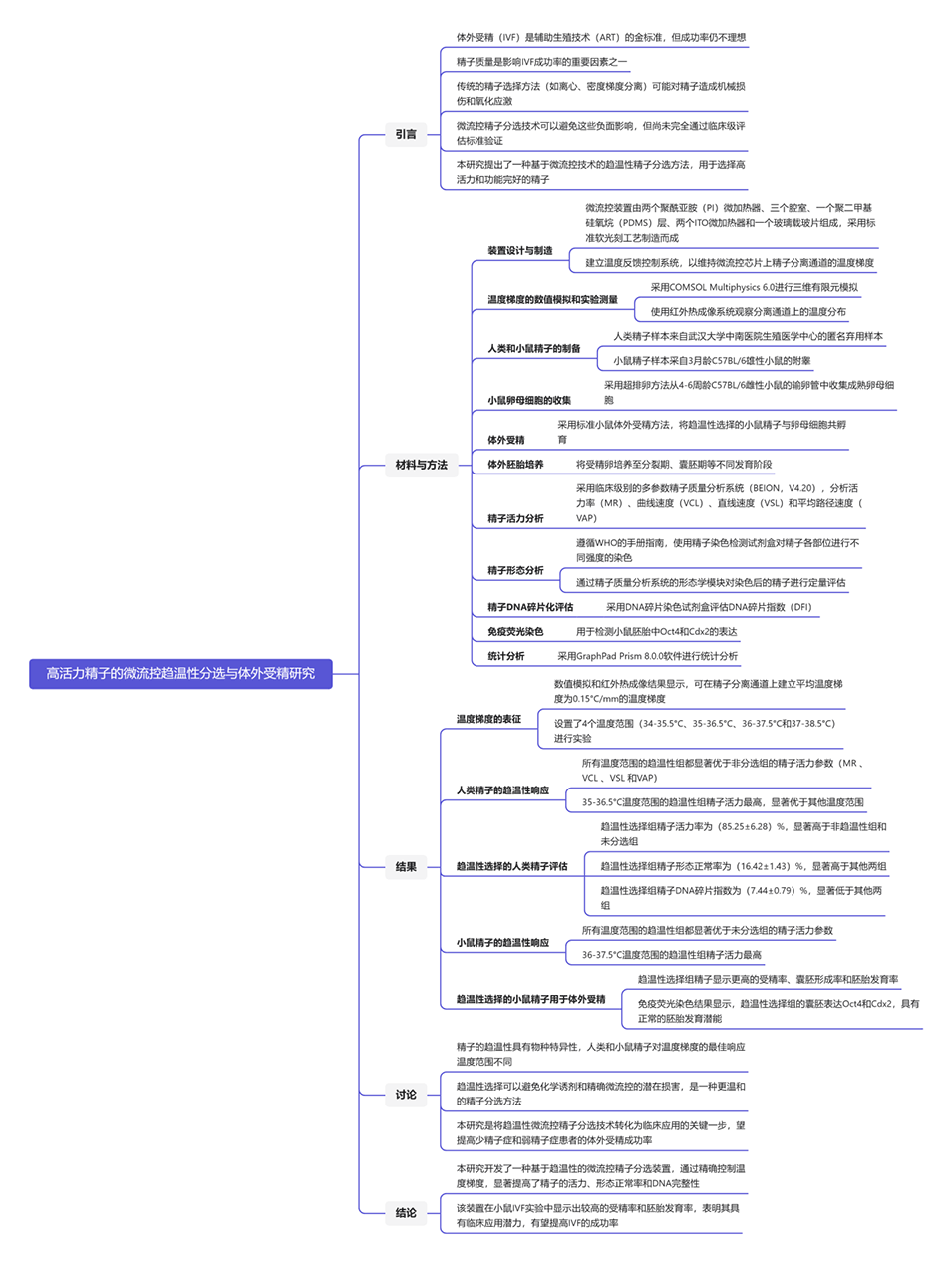

全文总结/概括:

通过趋温性选择精子相比传统方法具有以下优势:

1、温和的筛选机制:趋温性筛选利用精子对温度的自然感应能力,减少了传统技术可能导致的精子机械损伤和氧化应激。

2、提高精子活力:研究结果表明,通过趋温性筛选的精子展现出更强的运动能力,反映在提升的运动速度和优化的运动轨迹上。

3、改善精子形态:利用温度梯度筛选出的精子展现出更高的正常形态率,这有助于提高受精和胚胎发育的成功率。

4、减少DNA损伤:趋温性筛选有助于减少精子DNA的碎片率,提供更高质量的精子用于IVF,从而可能降低遗传缺陷的风险。

5、提高IVF成功率:由于筛选出的精子具有更高的活力和更低的DNA损伤,使用这些精子进行IVF有望提高受精率和胚胎发育至囊胚阶段的成功率。

6、简化的操作流程:趋温性筛选避免了使用额外的化学吸引剂和复杂的微流控操作,简化了筛选流程并降低了对精子的潜在生化影响。

微流控设备中实现的温度梯度对不同物种的精子趋温性响应确实表现出物种特异性的差异,并不具有完全的普适性。以下是根据文章内容得出的几点分析:

1、温度响应差异:文章中指出,小鼠精子在36-37.5℃的温度范围内显示出最强的运动能力,而人类精子的最优温度范围是35-36.5℃。这表明不同物种的精子对温度梯度的响应存在差异。

2、生理和环境适应:不同物种的精子可能根据其自然栖息地和生殖策略,对温度变化的敏感性不同。这种敏感性的差异可能影响精子在微流控设备中的趋温性表现。

3、温度感受蛋白:精子中温度感受蛋白的表达水平和类型在不同物种间可能有所不同。这些蛋白在检测温度变化和启动细胞反应中起着关键作用,其差异可能导致精子对温度梯度的不同响应。

4、自然生殖道环境:在自然生殖道中,精子的趋温性响应可能已经根据物种特定的生理条件进行了优化。因此,微流控设备需要针对不同物种的这些条件进行设计和调整。

5、研究和开发方向:未来的研究需要进一步探索不同物种精子对温度梯度响应的具体机制,并开发能够适应不同物种特性的微流控设备,以实现更广泛的应用。

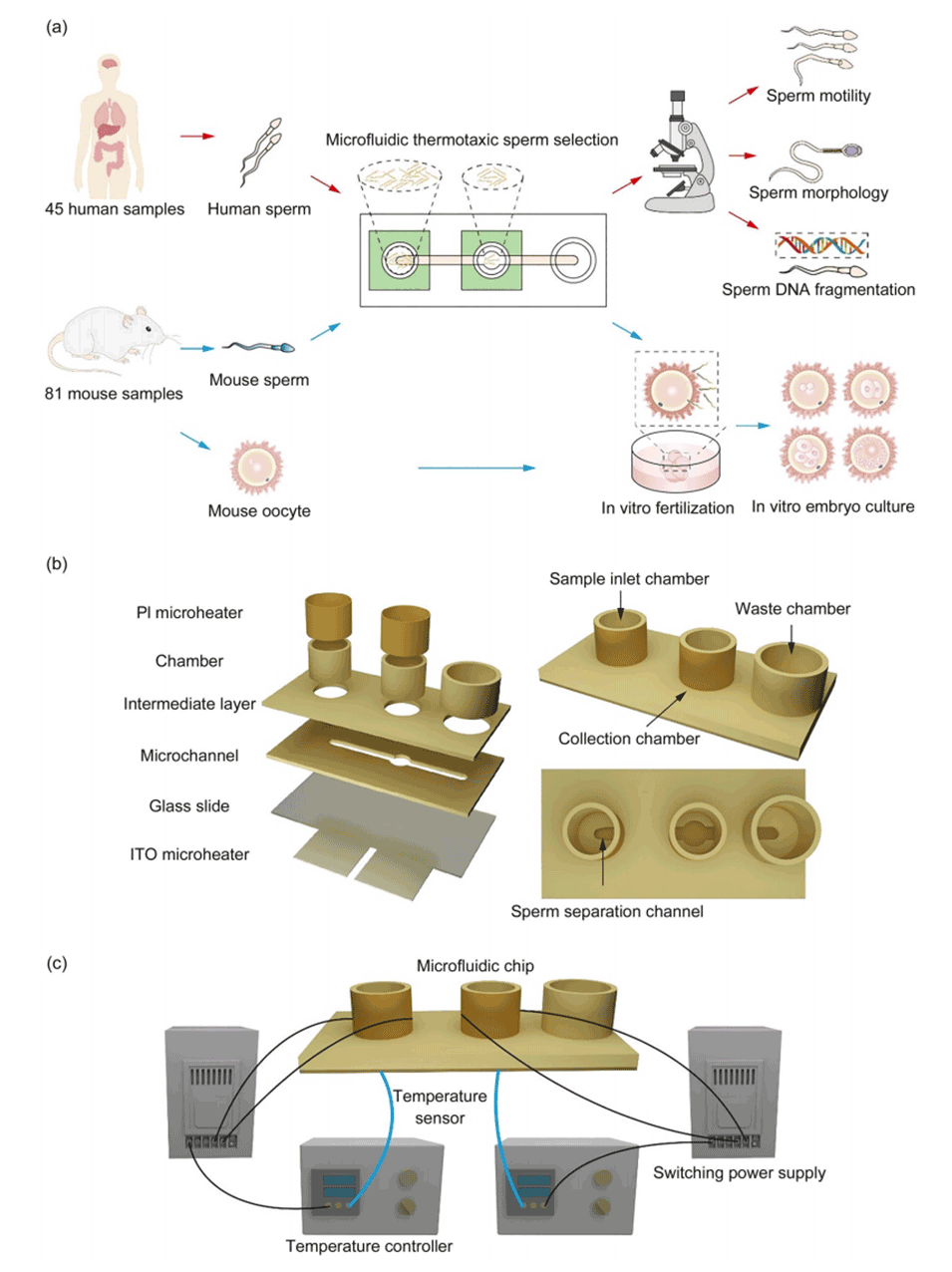

图1.用于选择高活力精子的新型微流控装置的示意图。

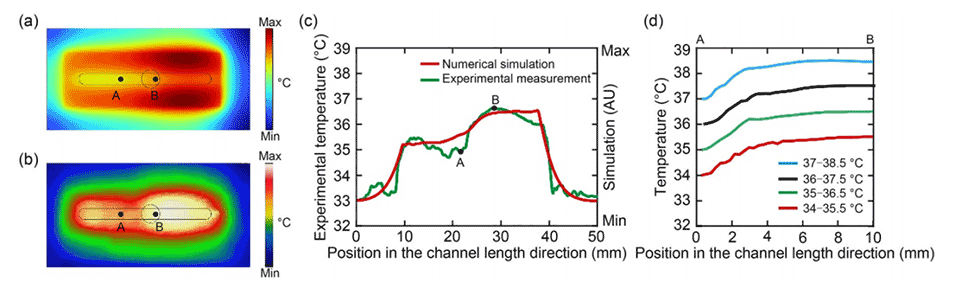

图2.微流控芯片温度分布的数值模拟和实验测量。

图3.不同温度范围(34-35.5℃、35-36.5℃、36-37.5℃和37-38.5℃)下趋温性和未分选组的人类精子活力。

图4.趋温性选择的人类精子与非趋温性和未分选组精子的比较。

图5.不同温度范围(34-35.5℃、35-36.5℃、36-37.5℃和37-38.5℃)下趋温性和未分选组的小鼠精子活力。

图6.趋温性选择小鼠精子的体外受精表征。

原文链接:

https://doi.org/10.1007/s42242-024-00306-1