要在微流控体系中制备液滴,需要以下几大要素:

• 具有不同尺寸微通道设计的芯片;

• 互不相溶的流体:

• 表面活性剂:

• 流量控制系统:

液滴生成的原理涉及不同的物理方面,首先取决于微流控芯片的所用材质和通道设计

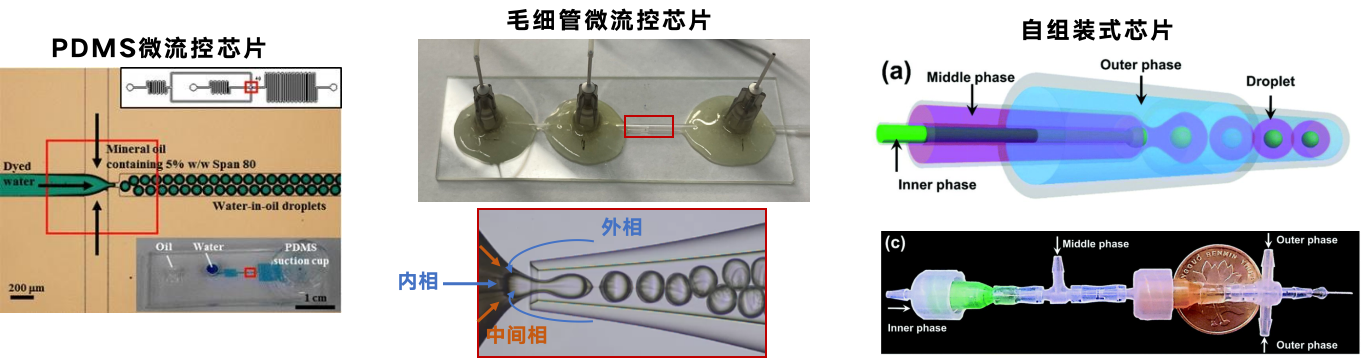

常用液滴微流控芯片的种类

液滴微流控在芯片/装置搭建方面经历了几次重大突破:首先是1998年,Xia等提出了关于聚二甲基硅氧烷(PDMS)软刻蚀的方法,PDMS材料的出现是微流控技术的重要突破,为微流控技术的蓬勃发展奠定了坚实的基础;

在2001年Thorsen等突破了连续流的限制,实现了液滴的剪切,开启了液滴微流控的历史;

其次是2005年,哈佛大学的Utada等采用玻璃毛细管制备了微流控装置,这一举措丰富了微流控技术方法的种类。

2016年,一些实用、方便组装的微流控装置出现,主要采用普通材料(例如,毛细管,钢针,连通接头等组装,无需专业技能或设备的要求。不同组件的可逆组合也允许多功能器件的灵活设计,以产生具有高可控性的单/双/多相分散乳化液滴。

到目前为止,大多数微流控制备微球的实验都是基于聚二甲基硅氧烷软刻法(PDMS)装置和玻璃毛细管装置。

两种装置各有千秋:PDMS装置由于其材料本身的性质,在流体通过通道内壁时对疏水性分子进行吸收,进而影响实验的定量分析,即使采用改性表面技术,也很难达到理想效果;

毛细管组装的微流控系统,无需对壁面进行修饰,但是对装置的尺寸精度和清洁程度要求极高,实验操作过程中极易造成玻璃通道的堵塞。

就制备高度单分散性、形貌可控的微液滴而言,玻璃毛细管微流控芯片与在PDMS、PMMA、单纯玻璃片上刻微通道得到的芯片相比优势体现在:

* 通道构建简单;

* 一步法制备具有复杂结构的液滴;

* 通道透明,易实时全方位地观察微液滴(微颗粒)制备过程;

* 可实现表面润湿性和生物相容性; * 耐有机溶剂,可清洗,经久耐用;

![]()

| 优点 |

优异的光学性能 |

化学稳定性较高 | 制作简便 |

| 化学惰性 | 优异的表面改性 | 组装灵活 | |

| 生物相容性 | 3D微通道 | 低成本 | |

| 缺点 | 表面改性较差 | 洁净度要求 | 稳定性差 |

| 2D微通道 | 易堵塞 | 不易观测 | |

| 不耐高压 | 脆性易 | 可重现性低 | |

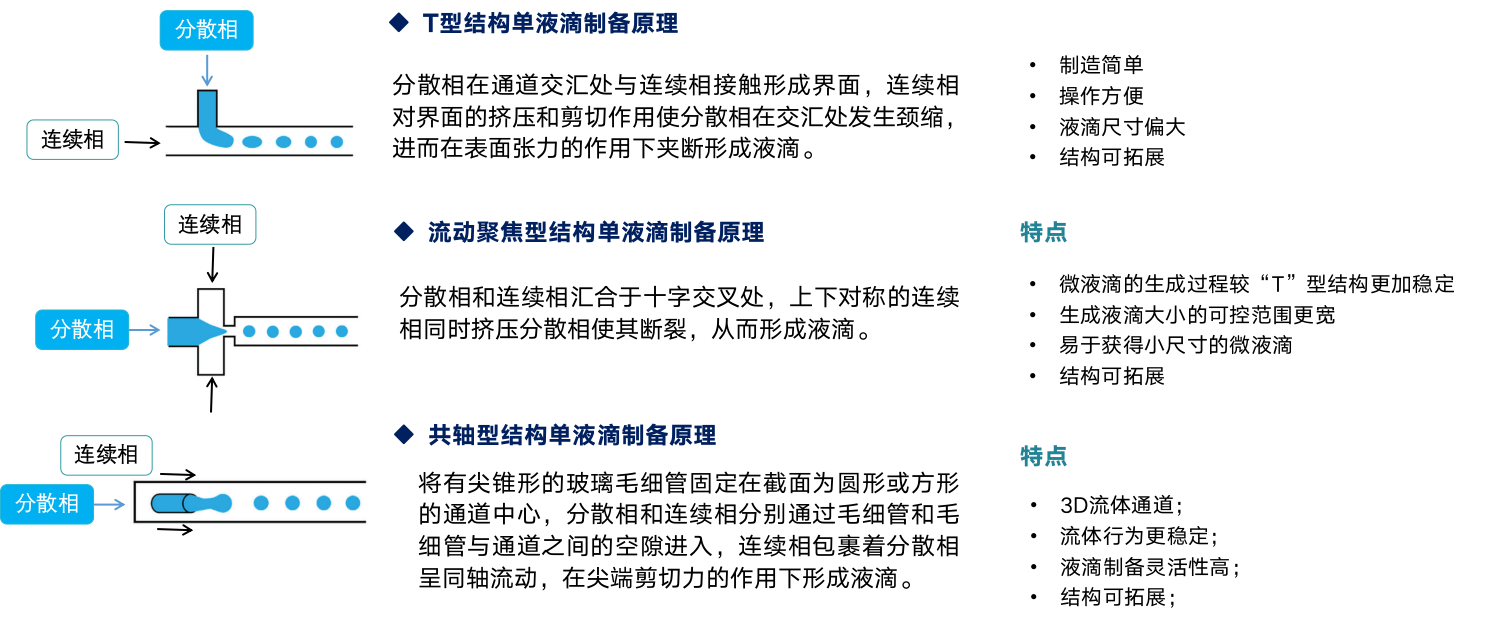

液滴微流控芯片的结构设计

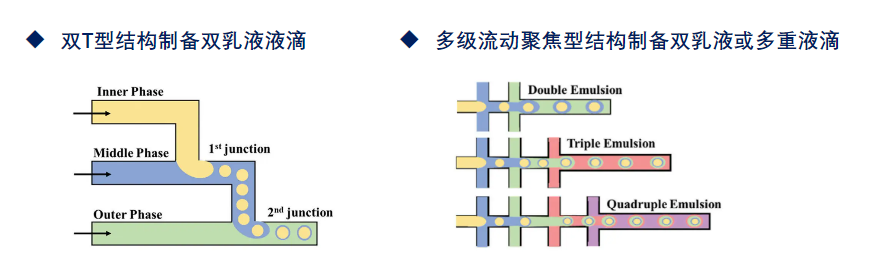

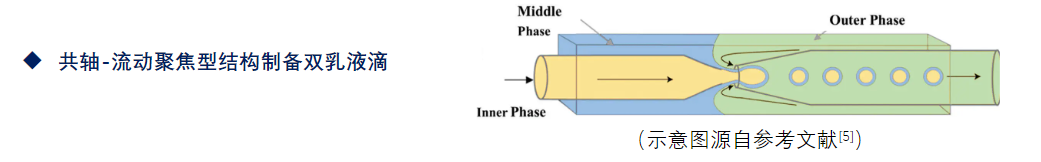

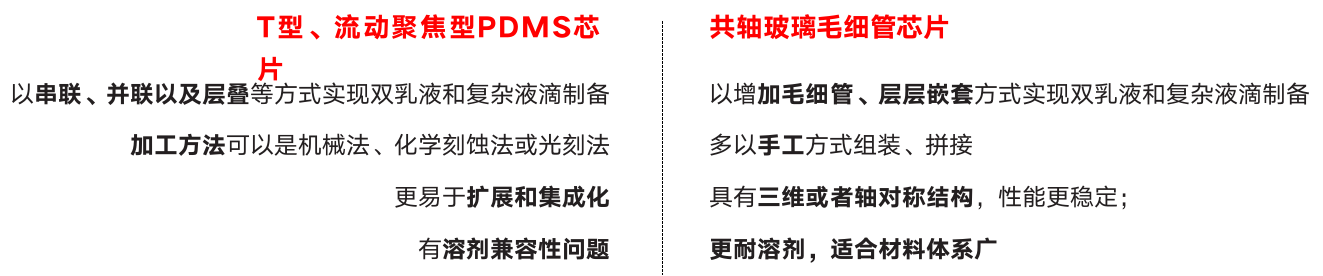

上述两种装置衍生出了3种结构(如下图所示):PDMS芯片的T型(T-injunction) 、流动聚集型(flow-focusing) 结构(示意图源自参考文献[5]),以及玻璃毛细管芯片的共轴型(co-flow) 结构,均用于制备单液滴

将T 型/流动聚焦型通道多级串联,通过两步或多步乳化,可以形成双乳液滴或复杂多重液滴。

在共轴结构的通道基础上稍加改变,例如将两个尖端相对的毛细管在通道内共轴排列,流体在收集端毛细管窄缩口的挤压下产生聚焦效果,得到共轴-流动聚焦型结构,更有利于生成小尺寸的液滴。

液滴微流控芯片对比

玻璃毛细管微流控芯片的升级改造

就制备高度单分散性、形貌可控的微液滴而言,玻璃毛细管微流控芯片与在PDMS或其它聚合物材质芯片、玻璃板式芯片相比,优势体现在:

* 通道构建简单;

* 一步法制备具有复杂结构的液滴;

* 通道透明,易实时全方位地观察微液滴(微颗粒)制备过程;

* 可实现表面润湿性和生物相容性; * 耐有机溶剂,可清洗,经久耐用;

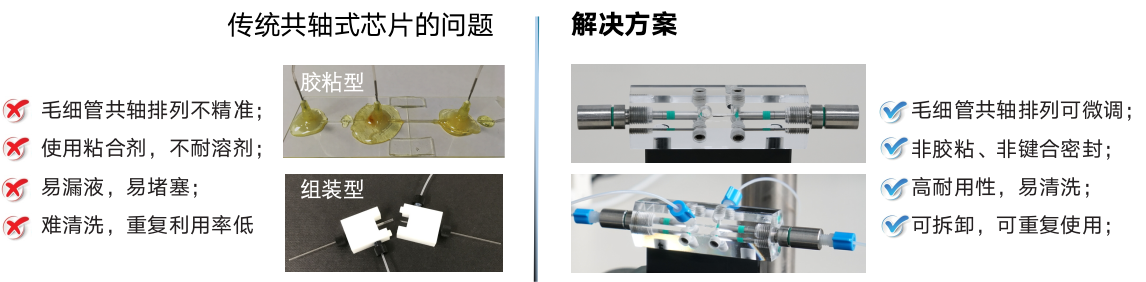

但是传统的此类芯片通常是在玻璃片上固定同轴装配的玻璃毛细管或通过这种模块化的方式组装而成。

存在的问题是:毛细管的排列是一个手工、靠经验的过程,无法保证精准三维同轴排列,也就无法保证微液滴的稳定制备;

其次,芯片内毛细管的固定和/或微通道的密封使用到粘合剂,不耐有机溶剂,易漏液,一旦芯片有部分堵塞或者其它损坏,则导致液体不能正常流动以至于芯片报废,严重降低芯片的制作效率和制作质量。

这些技术难题一直未得到解决。我们改进现有玻璃毛细管微流控芯片的设计及制备工艺,在保证毛细管同轴精确排列的前提下,实现非胶粘工艺的密封、固定及进液方式,同时芯片可拆卸、清洗并重复使用,这对微流控芯片的推广和微液滴的制备具有重要的应用价值

参考文献

1. XIA Y, WHITESIDES G M. Soft lithography. Encyclopedia of Nanotechnology, 1998, 37(5): 153-184.

2. THORSEN T, ROBERTS R W, ARNOLD F H, et al. Dynamic pattern formation in a vesicle-generating microfluidic device. Physical Review Letters, 2001, 86(18): 4163-4166.

3. UTADA A S, LORENCEAU E, LINK D R, et al. Monodisperse double emulsions generated from a microcapillary device. Science, 2005, 308(5721): 537-541.

4. T. Li, L. Zhao, W. Liu, J. Xu, J. Wang. Simple and reusable off-the-shelf microfluidic devices for the versatile generation of droplets. Lab Chip, 2016, 16, 4718.

5. Long F, Guo Y, Zhang Z, Wang J, Ren Y, Cheng Y, Xu G. Recent Progress of Droplet Microfluidic Emulsification Based Synthesis of Functional Microparticles. Glob Chall. 2023 Aug 11;7(9):2300063.

上一篇:微流控技术简介

下一篇:微流体的流量控制方法有哪些