功能液滴在生物医学、材料合成等领域应用广泛,其中常需使用高粘度流体来制备兼具小尺寸与良好均一性的液滴。然而,传统被动式微流控技术在处理高粘度液体时面临严峻挑战:高粘度使得分散相难以被连续相有效剪断,而通过提高连续相流速来增强剪切力又极易引发液滴生成模式向难以控制的“射流模式”转变,导致液滴多分散性加剧,且最终尺寸受限于微通道的特征尺寸。因此,发展一种能够稳定、可控地生成高粘度小液滴的新方法,已成为该领域一个亟待解决的关键问题。

近期,北京大学工学院段慧玲教授团队创新性地开发了一种基于“尖端模式”的3D不对称流体动力学聚焦系统,成功制备出高粘度(最大300 mPa・s)、小尺寸(最小10 μm)的单分散液滴。该研究不仅系统阐释了尖端模式下液滴的形成机理与弱粘度依赖性规律,并演示了其在制备高性能聚合物微球及高灵敏度传感器方面的应用潜力。相关研究以“Tip-mode microfluidics for highly viscous small droplets”为题发表于期刊《Chemical Engineering Journal》。

本文要点:

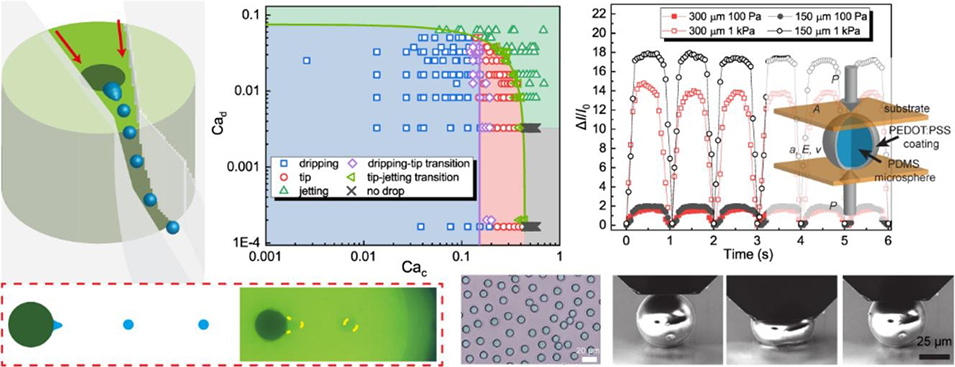

1、本研究提出一种新型3D不对称流体动力学聚焦系统,利用“尖端模式”成功制备出高粘度(最高300 mPa·s)、小尺寸(最小10 μm,仅为通道特征尺寸的1/5)的均匀液滴。

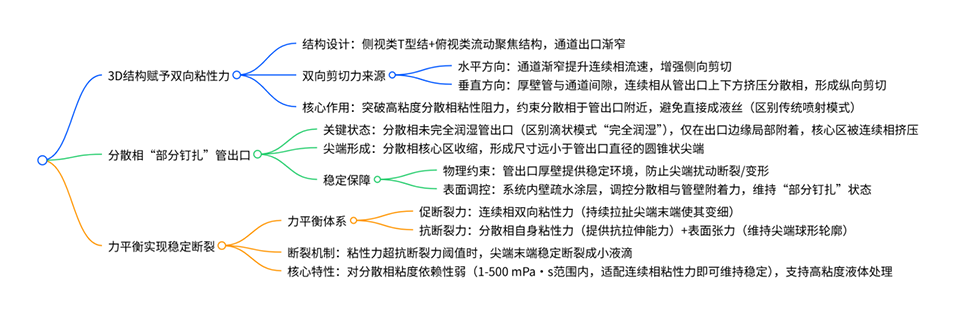

2、在该模式下,粘性分散液在管口部分钉扎,形成远小于管径的稳定尖端,从而稳定释放微小液滴。

3、通过理论与实验系统揭示了尖端形成及液滴生成对分散液粘度的弱依赖性,并建立了可准确预测液滴尺寸的理论模型。

4、该系统还被成功应用于制备弹性聚合物微球及高灵敏度微球传感器,展现了其在基于微小高粘度液滴的各类应用中的简便性与高效性。

尖端模式的形成机制是什么?

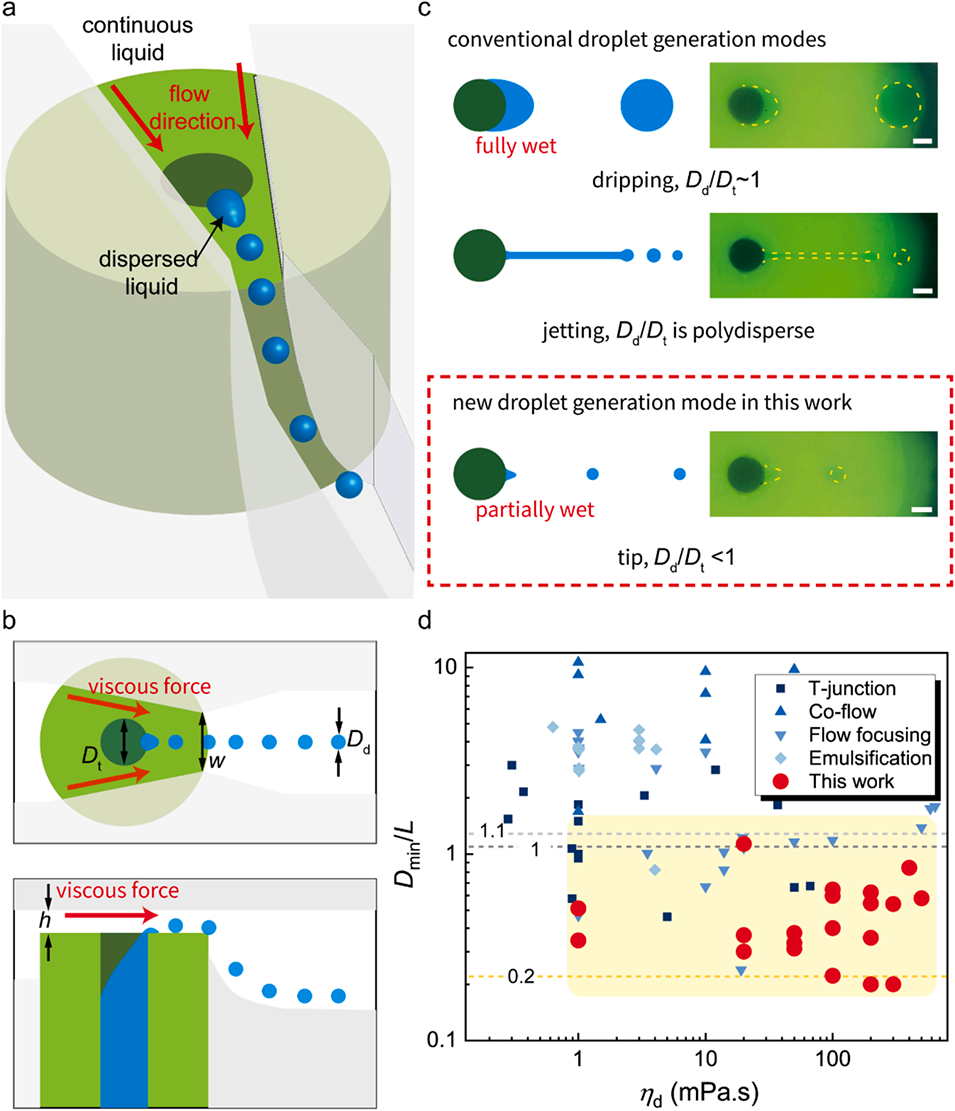

图1:3D-AHF系统液滴生成示意图与机制阐释。a)3D-AHF系统三维结构。b)系统俯视与侧视视角。c)三种液滴生成模式对比。d)液滴最小尺寸对比。

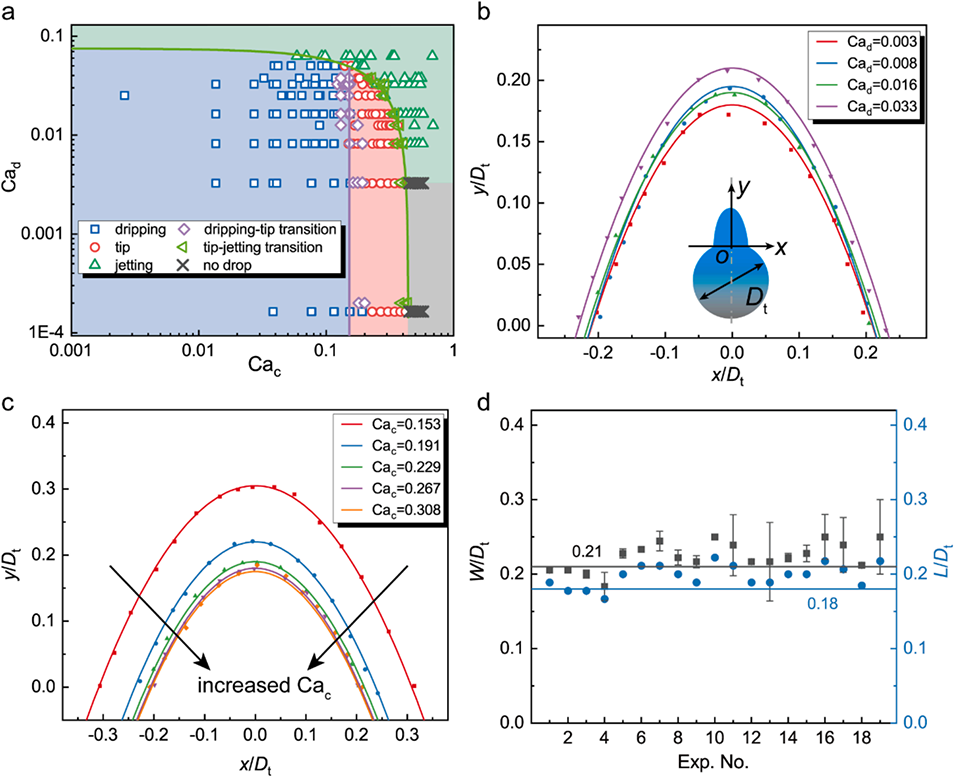

图2:3D-AHF系统液滴生成行为分析。a)以连续相毛细管数(Cac)和分散相毛细管数(Cad)为坐标轴,划分滴状、尖端、喷射三种生成模式。b)尖端形态随Cad变化。c)尖端形态随Cac变化。d)临界转变点的尖端尺寸。

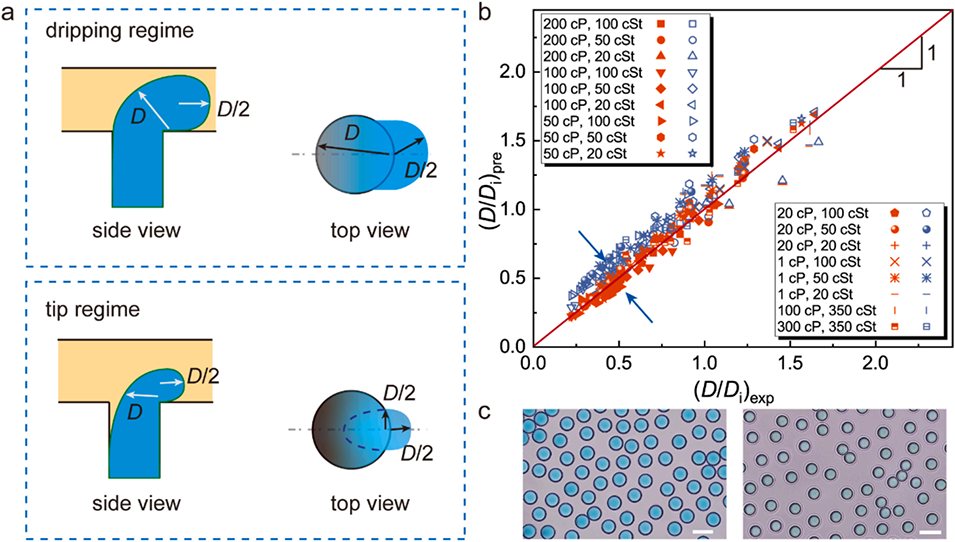

图3:液滴尺寸研究与验证。a)滴状与尖端模式液滴生成示意图。b)液滴尺寸预测模型对比。c)300 mPa・s高粘度液滴实物。

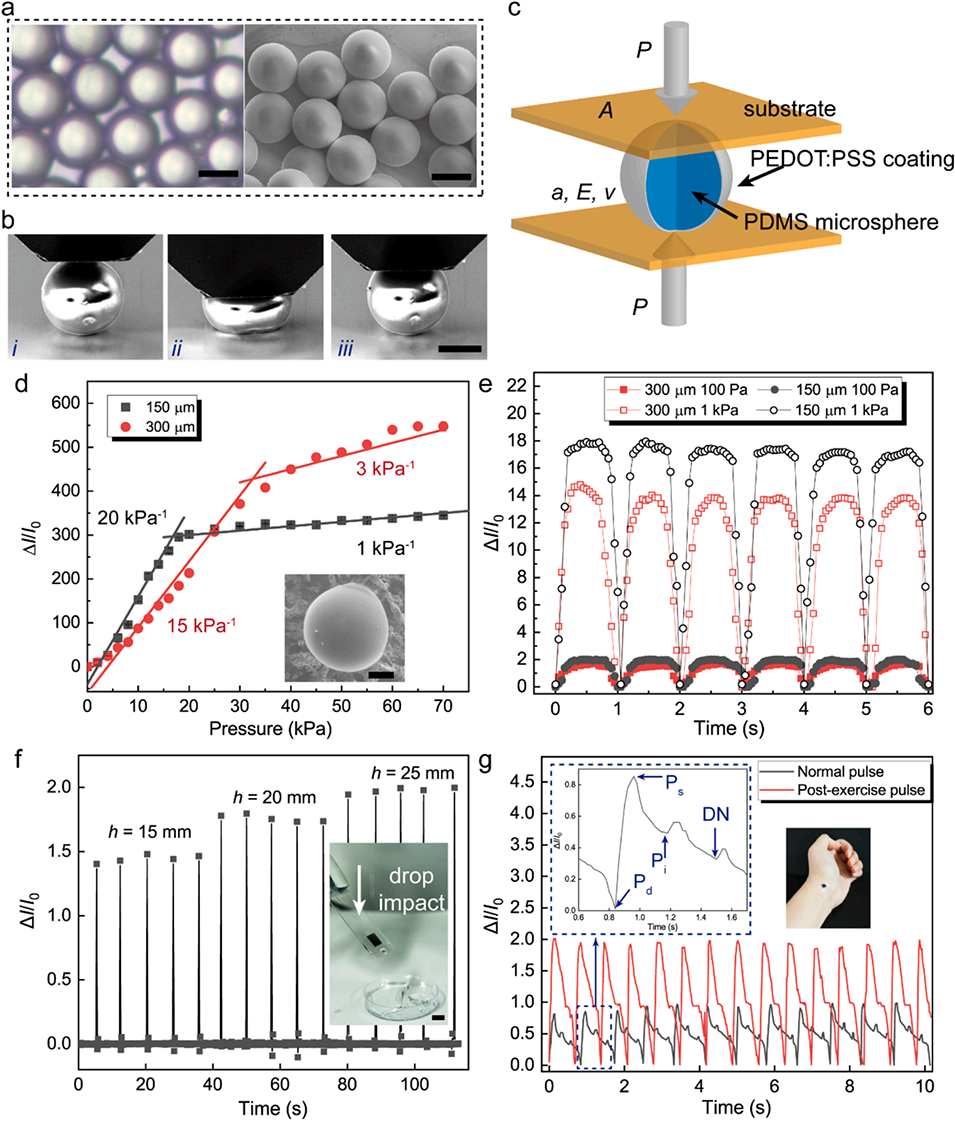

图4:3D-AHF系统在微球与传感器制备中的应用。a)PDMS液滴与微球。b)PDMS微球压缩形变。c)微球传感器传感机制示意图。d)传感器灵敏度特性。e)传感器电流-时间响应。f)水滴撞击检测。g)腕部脉搏检测。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.160843

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)