研究背景:

1型糖尿病(T1DM)是一种自身免疫疾病,因胰岛内产胰岛素β细胞被选择性破坏,导致慢性高血糖及严重并发症,其占全球糖尿病病例约10%,主要影响儿童和青壮年,给患者与医疗系统带来沉重负担。当前外源性胰岛素注射、胰岛素泵等治疗手段,既无法精准模拟生理血糖调节,也不能解决内源性胰岛素分泌缺失的根本问题。

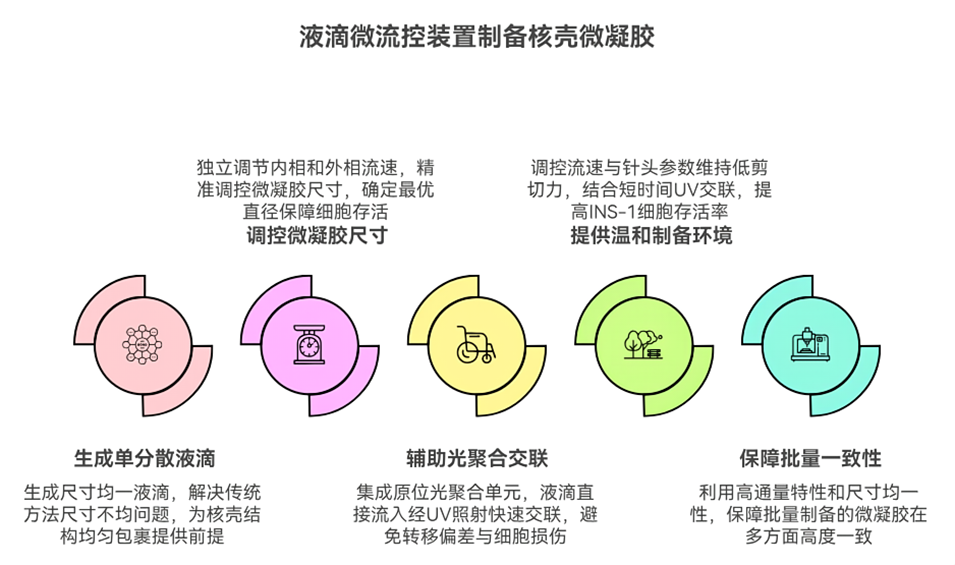

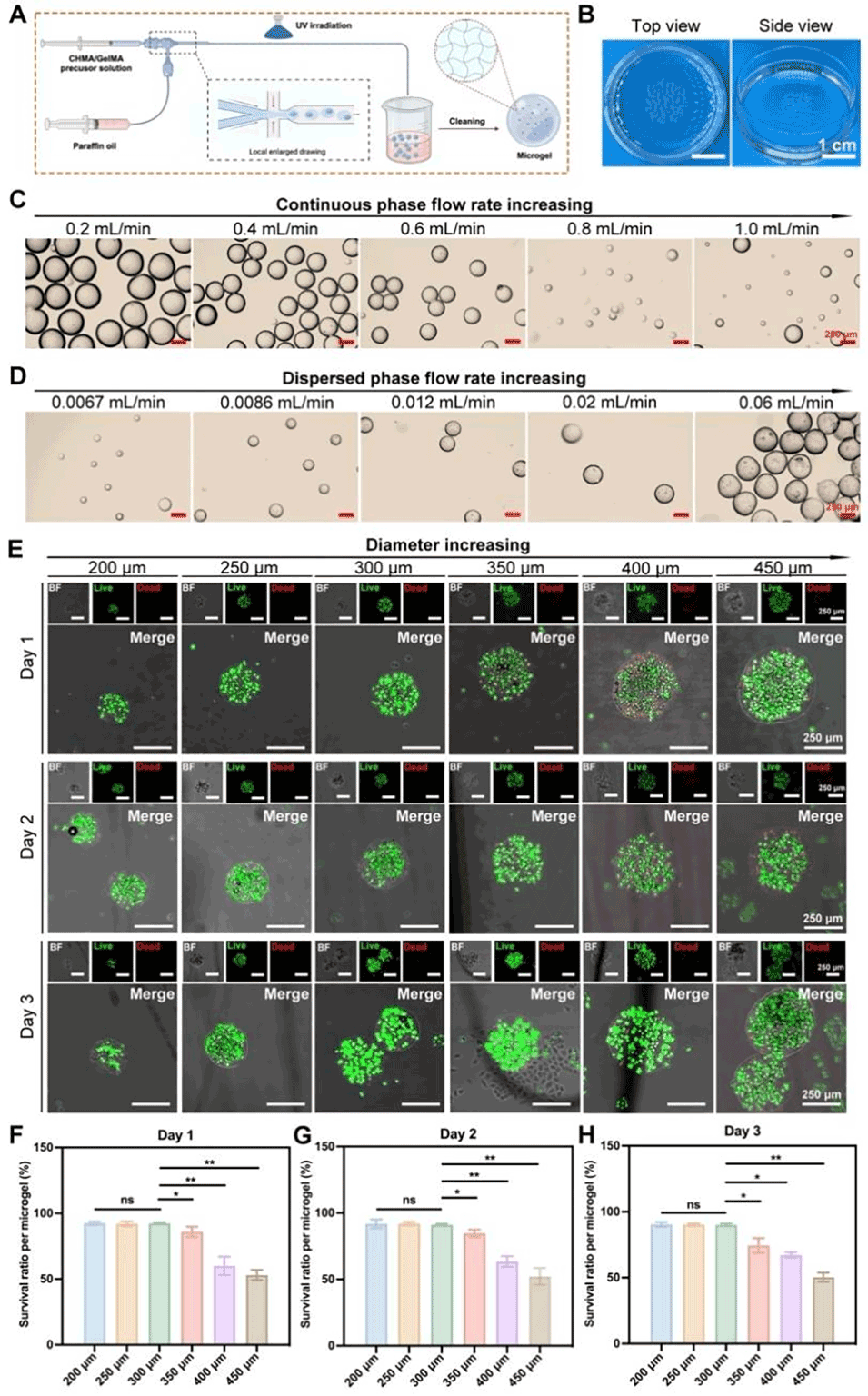

胰岛移植作为β细胞替代疗法之一,虽有望恢复天然胰岛素分泌功能,但面临供体不足、移植后细胞存活率低,以及需长期免疫抑制(易引发感染、癌变等风险)的核心挑战,即便干细胞衍生β细胞也需应对免疫破坏问题。细胞封装技术虽能通过半透膜隔离移植细胞与宿主免疫系统,但传统大胶囊存在营养扩散差等问题,而核壳微凝胶因兼具细胞支撑与免疫保护功能更具潜力,只是传统制备方法难控尺寸且易损伤细胞,材料也需平衡生物相容性与免疫隔离性,这些均为亟待解决的关键问题。

导读:

近期,宁波大学医学部竺亚斌教授团队开发了一种核壳结构的免疫保护性微凝胶,其以甲基丙烯酰化明胶(GelMA)和甲基丙烯酰化壳聚糖(CHMA)为核心、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)和海藻酸盐(Alg)为壳层,通过自制微流控装置制备而成。该微凝胶可有效阻断免疫成分侵袭并保障营养交换,不仅在体外实现胰岛细胞长期存活与葡萄糖响应性胰岛素分泌,还能在糖尿病大鼠皮下移植后维持血糖正常达60天,同时促进血管生成与组织整合。相关研究以“A durable immuno-protective core-shell microgel for the enhanced pancreatic islet transplantation in diabetes therapy”为题目,发表于期刊《Chemical Engineering Journal》。

本文要点:

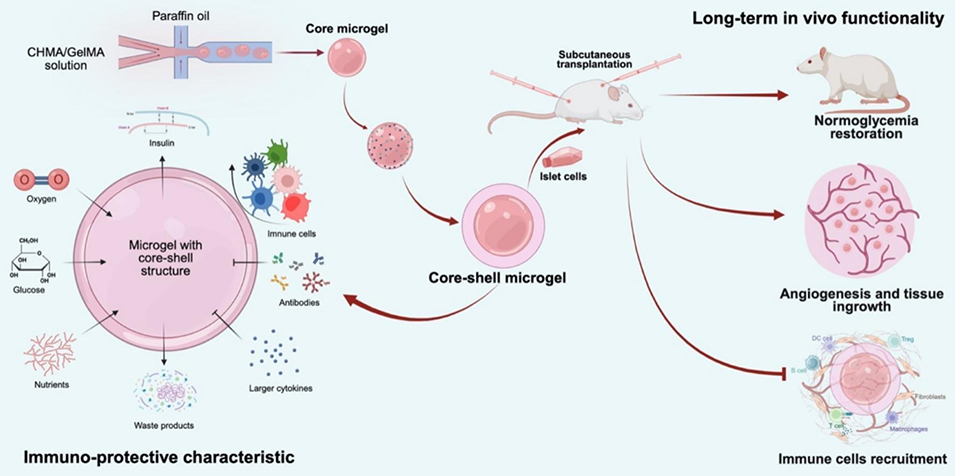

1、本研究开发了一种核壳结构微凝胶,用于持久的免疫保护胰岛细胞封装。

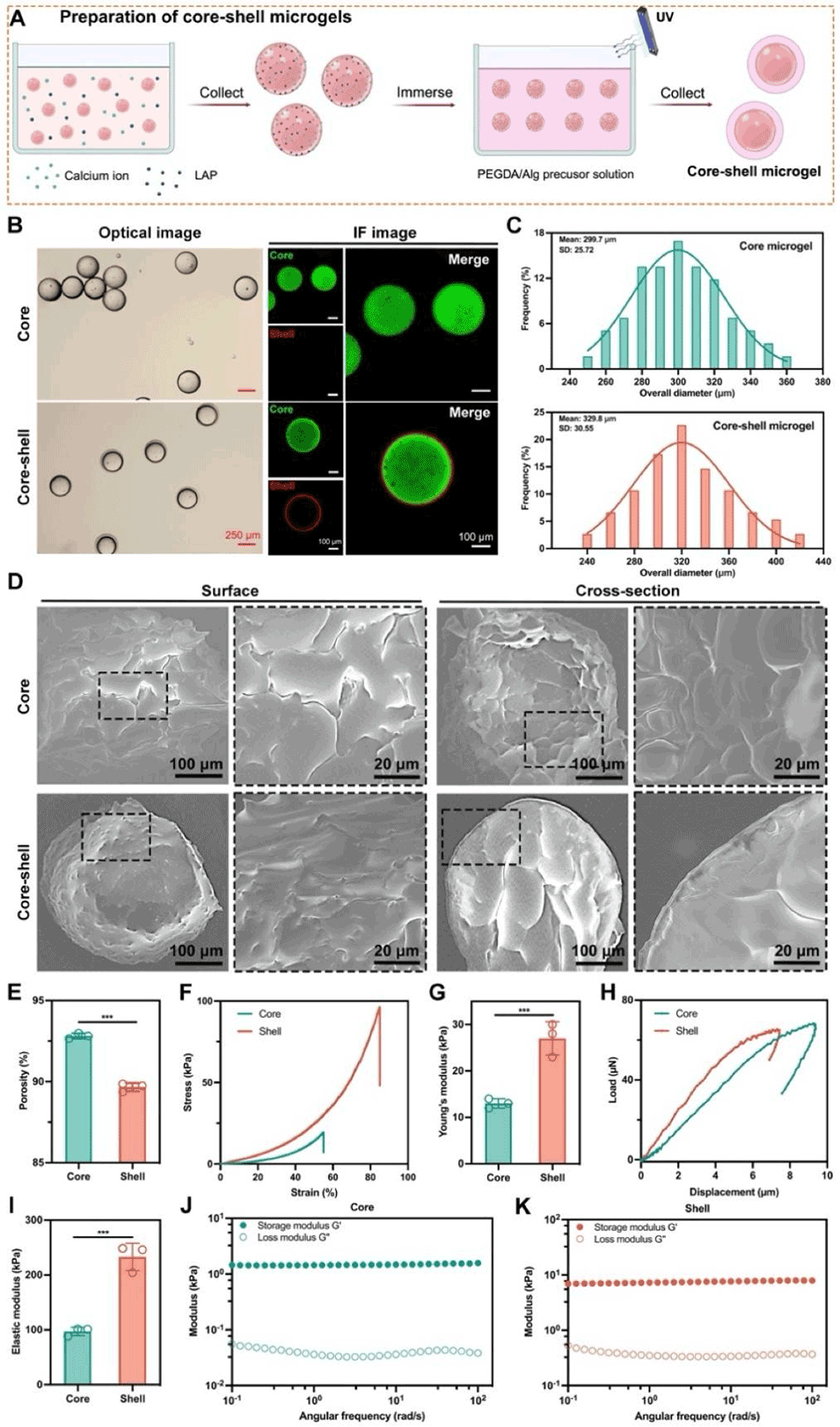

2、该微凝胶通过自制液滴微流控装置制备,核层由甲基丙烯酰化明胶(GelMA)和甲基丙烯酰化壳聚糖(CHMA)构成,壳层为聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)与海藻酸盐(Alg)形成的互穿网络。

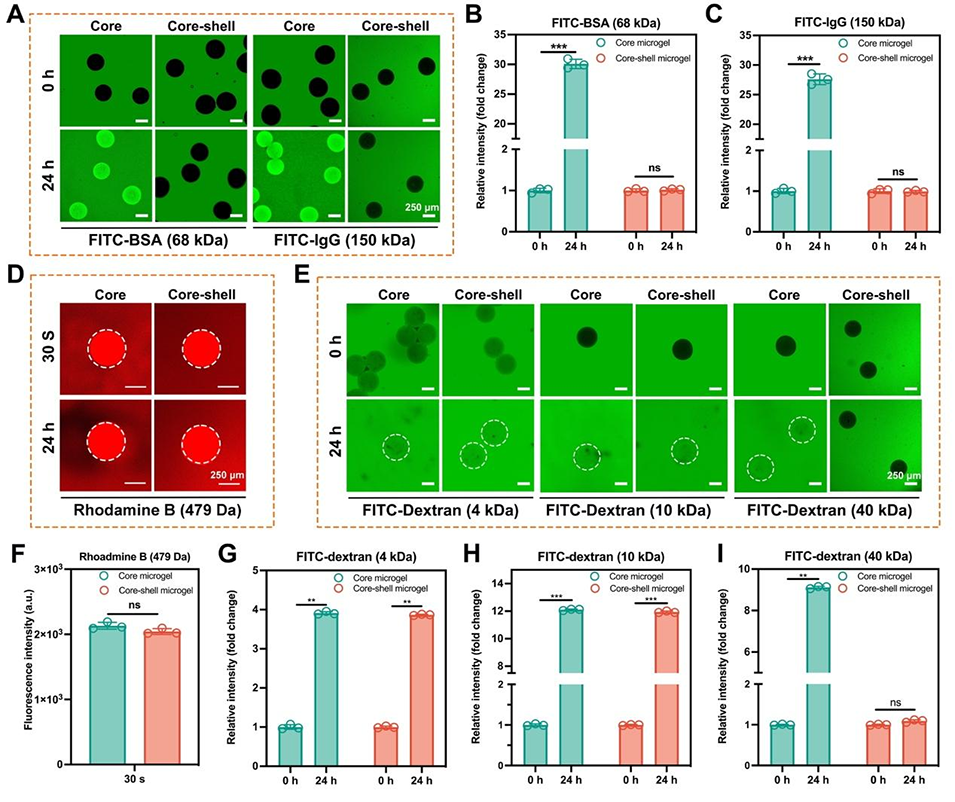

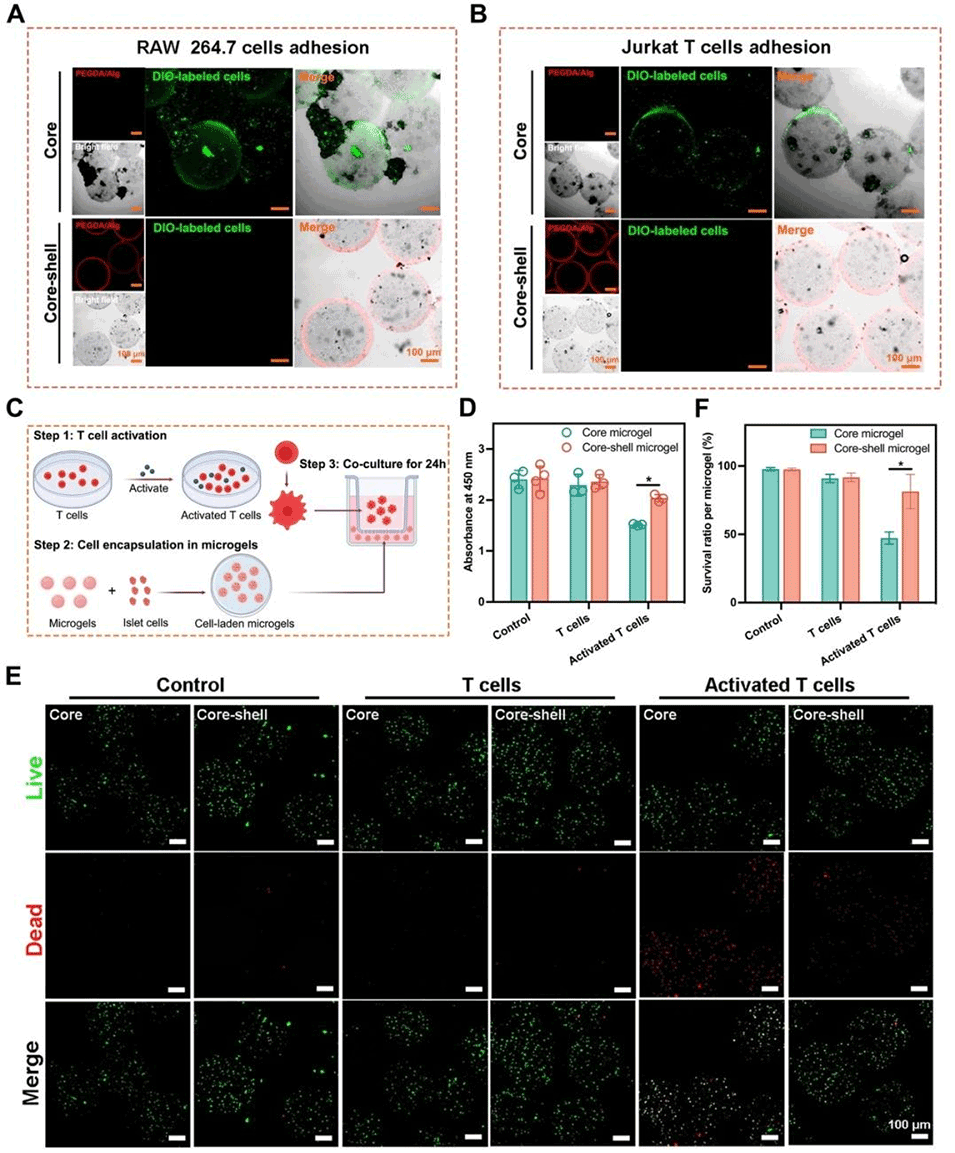

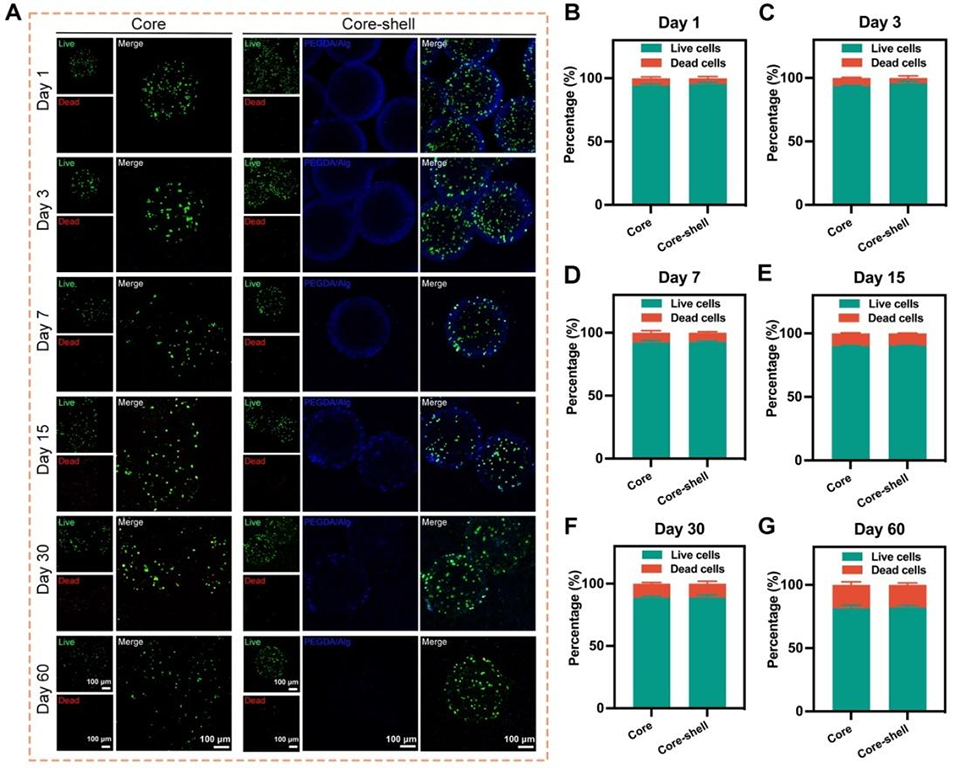

3、该结构在允许营养物质和胰岛素透过的同时,有效阻隔免疫成分。体外实验显示微凝胶能长期维持细胞活性及葡萄糖响应性胰岛素分泌。

4、将微凝胶移植至糖尿病大鼠皮下,可快速恢复并稳定血糖水平达60天,促进血管生成与组织整合,且未引发明显纤维化包裹。该体系为无需免疫抑制的胰岛移植提供了可行策略。

该核壳微凝胶材料设计遵循 “天然聚合物支撑细胞功能 + 合成聚合物实现免疫保护” 的协同逻辑:

核心(GelMA+CHMA):均为天然改性聚合物,GelMA保留明胶的生物相容性与细胞黏附位点(如RGD序列),CHMA增强基质稳定性,二者通过光聚合形成多孔网络,为胰岛细胞提供类似体内的生长微环境,保障细胞存活与胰岛素分泌功能;

壳层(PEGDA+Alg IPN):PEGDA为合成聚合物,具有高亲水性、抗蛋白吸附及低免疫原性,可阻断免疫细胞与大分子抗体结合;Alg为天然多糖,通过Ca²+离子交联与PEGDA形成互穿网络,既增强壳层力学稳定性,又避免合成材料的生物相容性问题;

协同效应:壳层的半透性(允许葡萄糖/胰岛素扩散,阻断免疫成分)与核心的细胞相容性结合,最终实现 “免疫保护不影响细胞功能” 的目标。

图1:核心微凝胶的表征与优化

图2:核壳微凝胶的制备与表征

图3:核壳微凝胶的免疫保护性能

图4:核壳微凝胶的免疫调节性能

图5:微凝胶的长期细胞存活与结构稳定性

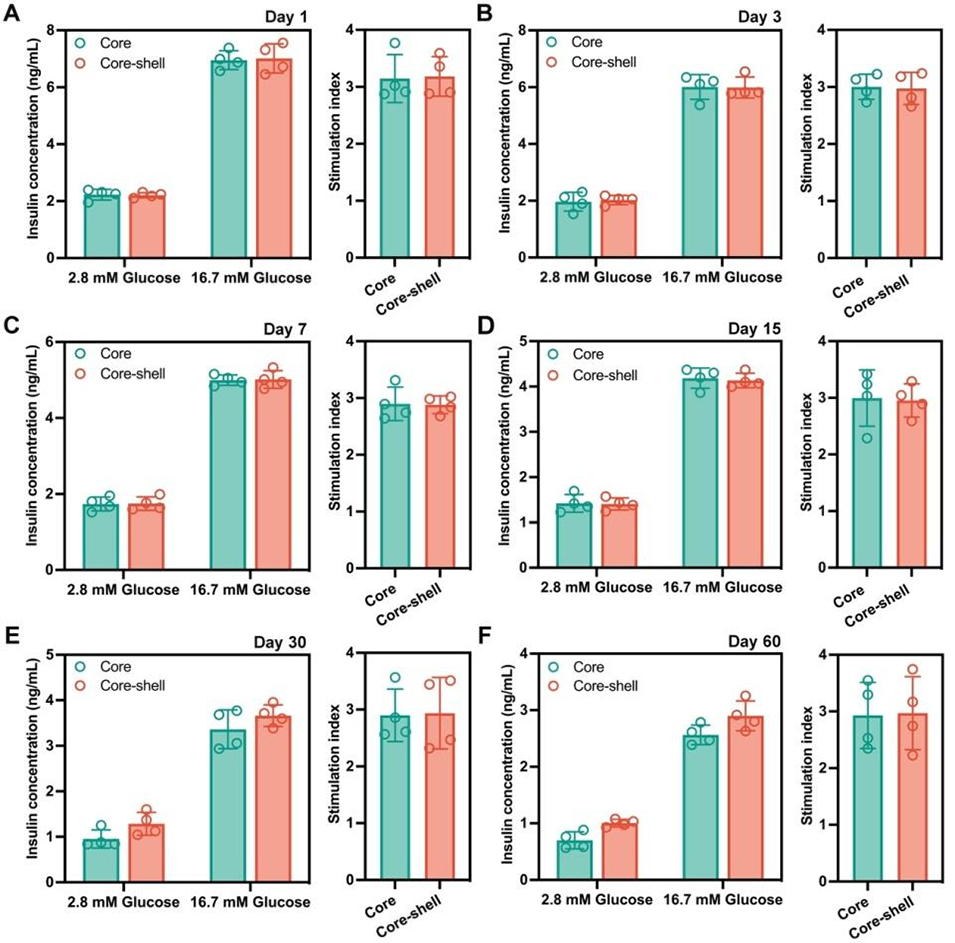

图6:封装于核心微凝胶或核壳微凝胶中胰岛细胞的长期胰岛素分泌情况

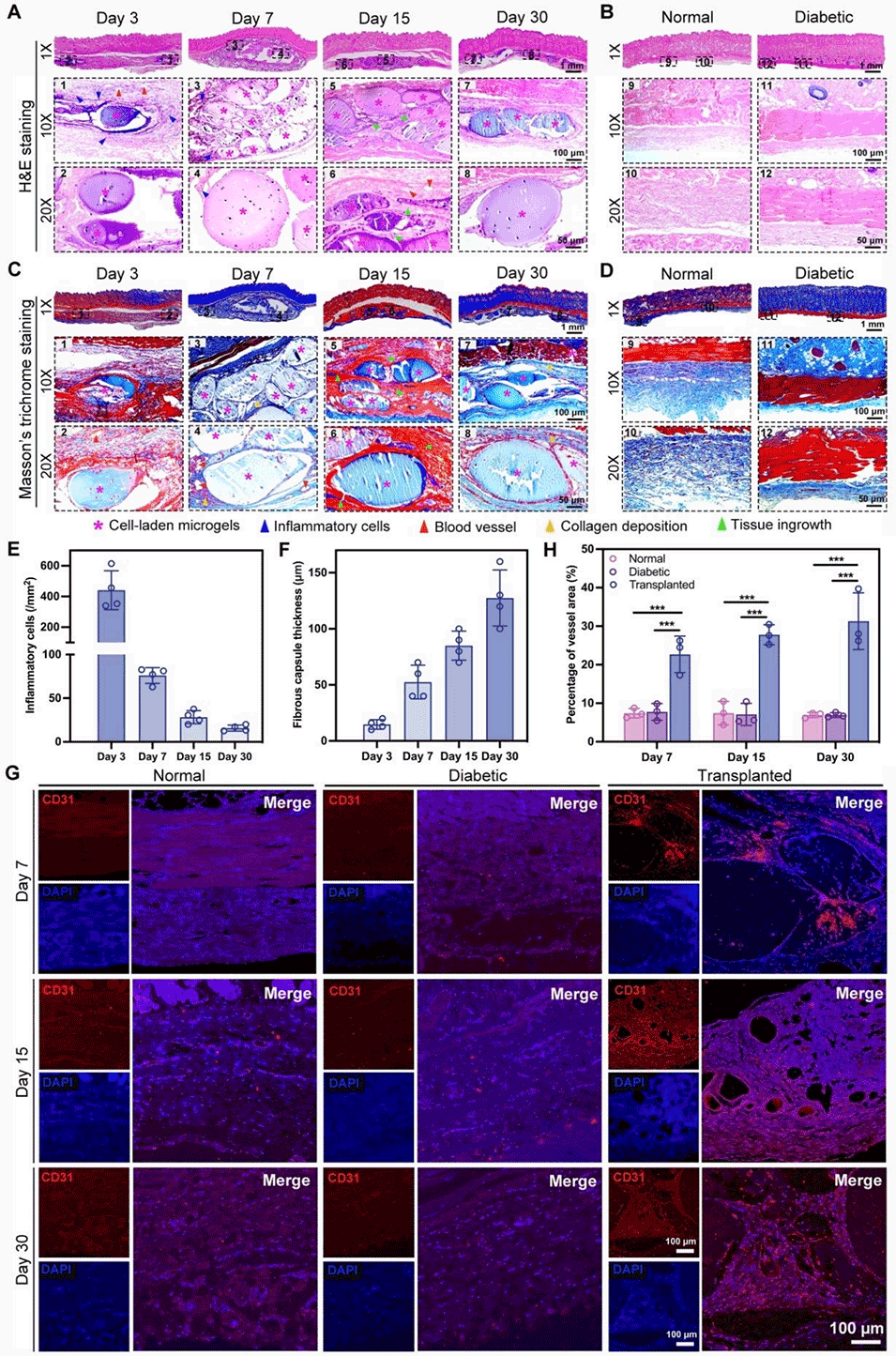

图7:生物相容性评价

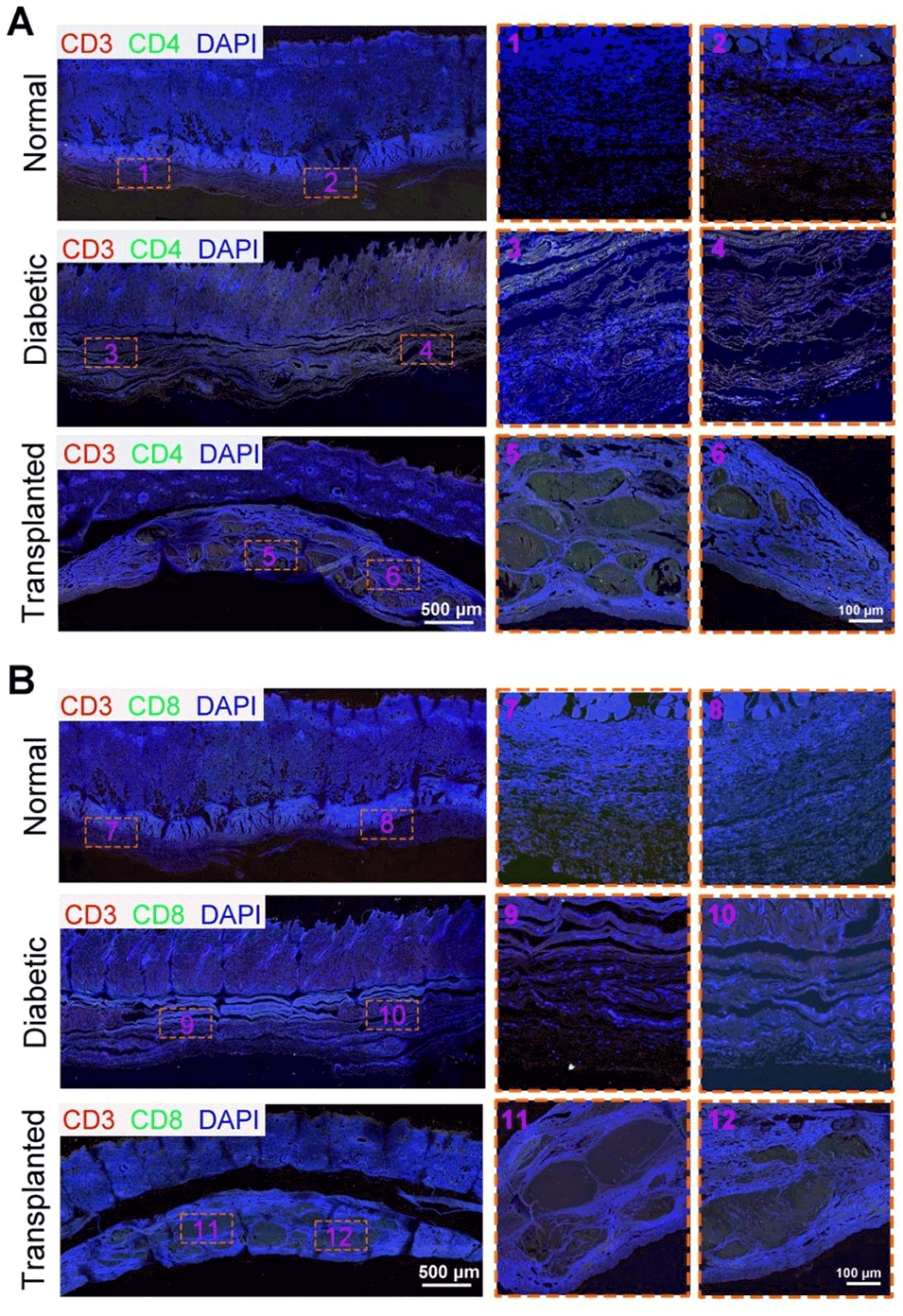

图8:免疫细胞浸润评估

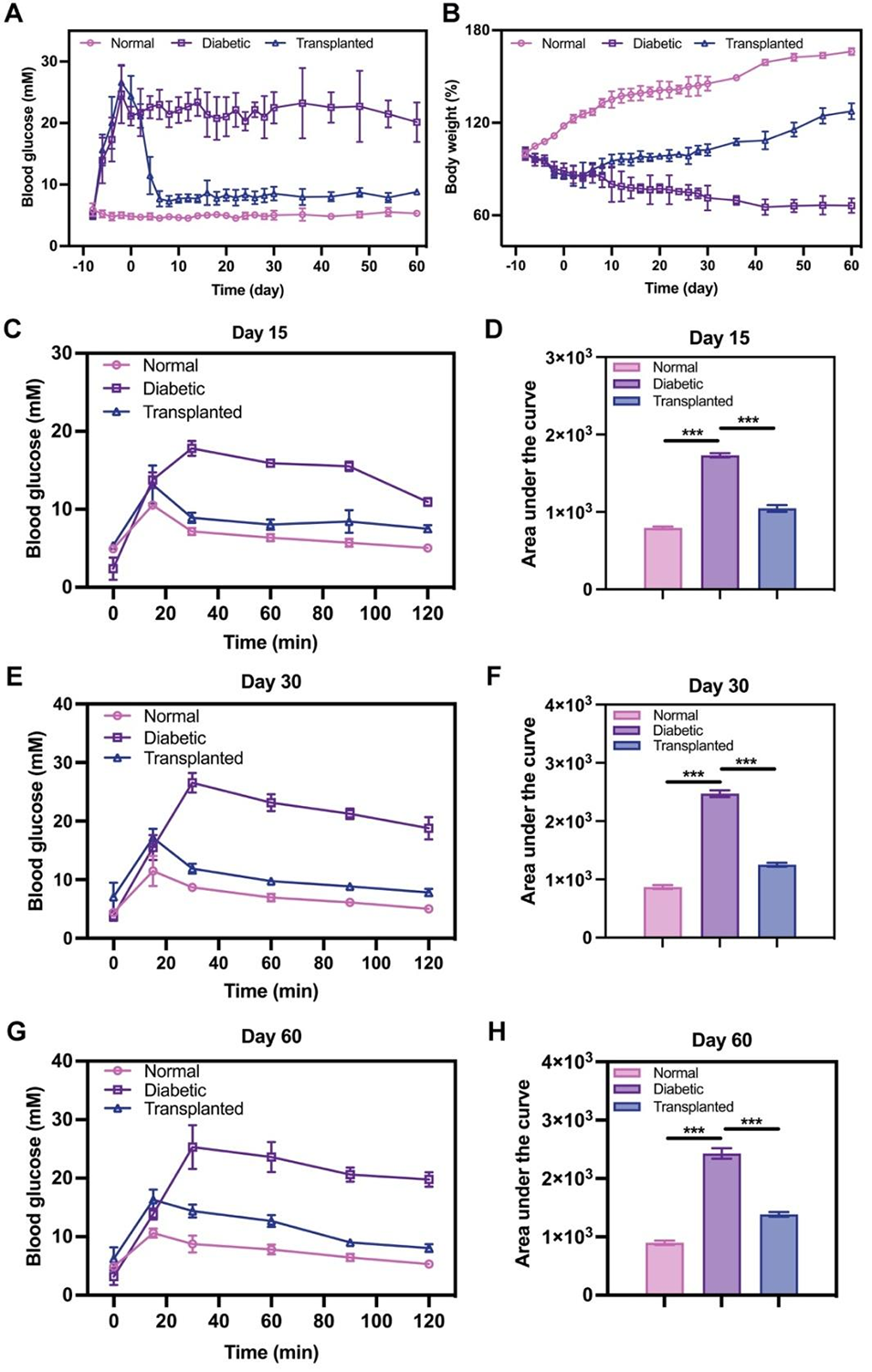

图9:载细胞微凝胶的体内治疗潜力

结论:

本研究成功开发了一种用于胰岛细胞封装与移植的核壳结构微凝胶系统,解决了胰岛移植中免疫排斥和细胞存活率低这两大关键挑战。该核壳微凝胶具有优异的生物相容性、力学稳定性和长效免疫保护性能。其核壳结构可有效阻止免疫细胞浸润与蛋白质吸附,同时允许氧气、营养物质和胰岛素扩散,保障了封装胰岛细胞的长期存活与功能维持。

体内实验表明,该核壳微凝胶能显著改善血糖控制效果与体重恢复情况,且对主要器官无不良影响。微凝胶可成功与宿主组织整合,兼具促进血管生成的能力且无慢性炎症,这凸显了其在糖尿病治疗中的临床转化潜力。本研究为胰岛细胞移植提供了一个极具前景的平台,有望成为当前1型糖尿病(T1DM)治疗方案的有效替代方案。未来的研究将聚焦于优化微凝胶设计以实现规模化生产,并在临床前模型中进一步评估其长期疗效与安全性。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.169527

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)