导读:

近期,有研究人员采用流体体积-连续表面力模型(VOF-CSF)开展数值模拟,结合实验设计(DOE)与响应面法(RSM),系统探究了六通道交汇流动聚焦微流控装置中双乳液液滴的可控生成机制,重点分析了内相毛细管数、各相流速对液滴尺寸、壳层厚度等关键特性的协同影响,并建立了特性预测的定量方程。相关研究以“Numerical study and controlled generation of double emulsion droplet in a six-way junction microfluidic device using design of experiment method”为题目,发表在期刊《International Journal of Engineering Science》上。

本文要点:

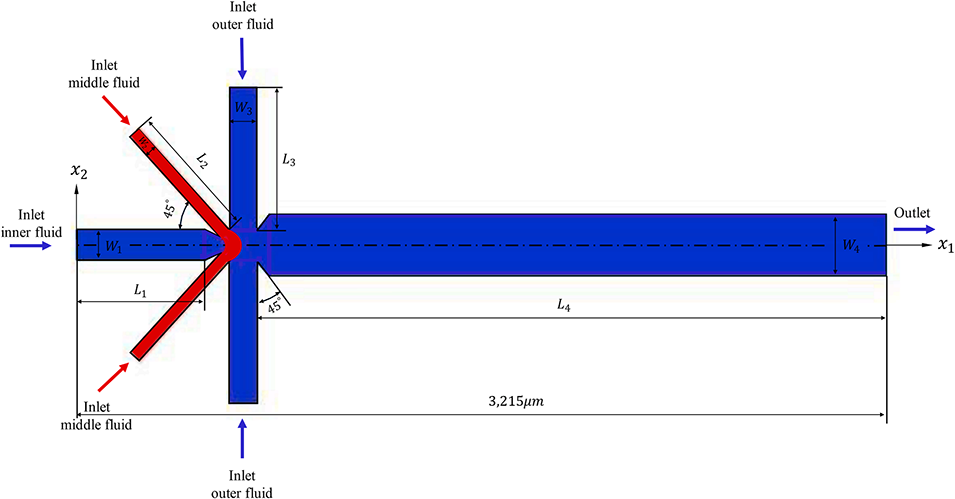

1、本研究采用基于流体体积-连续表面力(VOF-CSF)方法的数值模拟,研究了六通道交汇流动聚焦微流控装置中双乳液滴的受控生成。

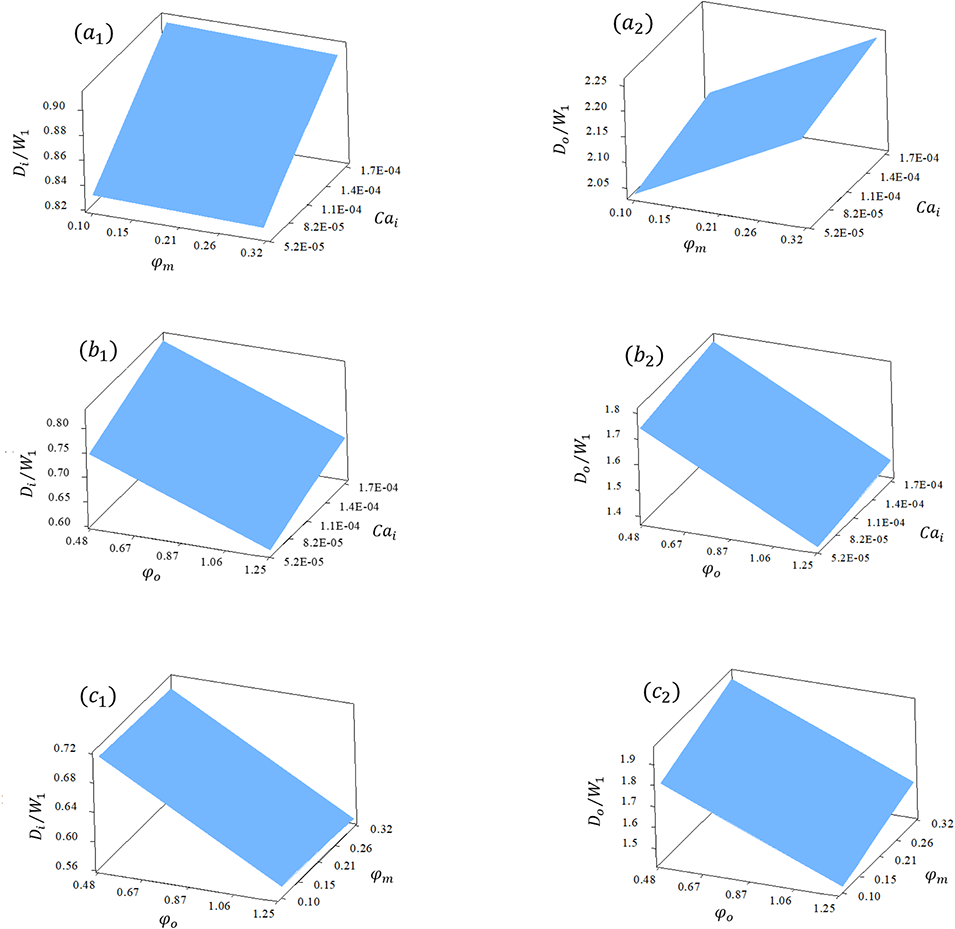

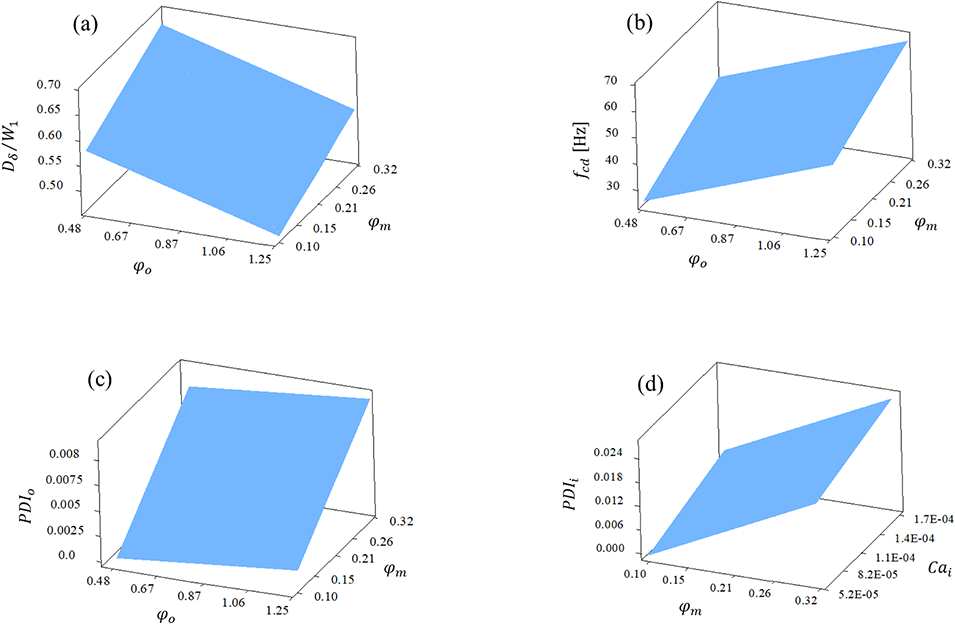

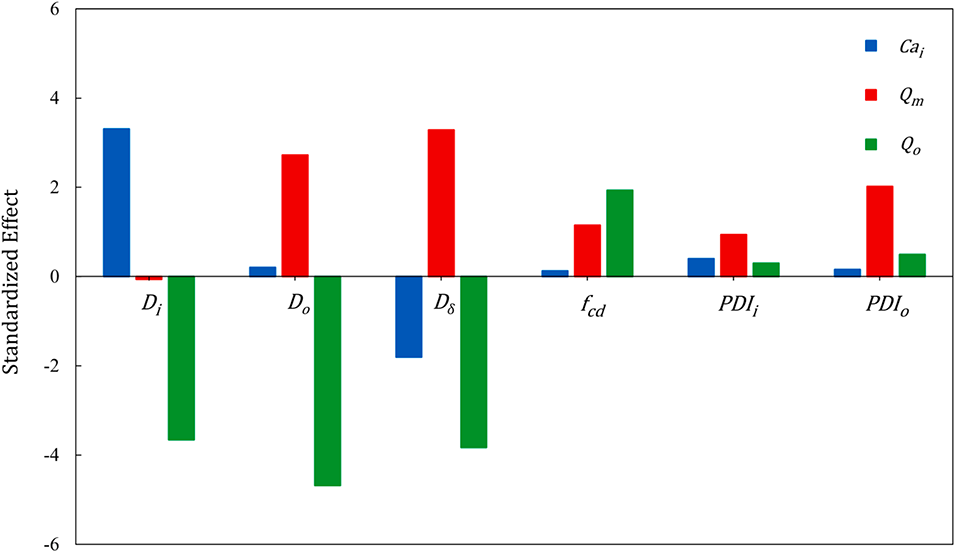

2、首次结合实验设计(DOE)与响应面方法(RSM),系统分析了内相毛细管数及各相流速等关键参数对液滴尺寸、壳层厚度、生成频率和单分散性等特性的协同影响。

3、结果表明,外相流速是影响双乳液特性的最主要因素;增加内相毛细管数及中间相流速、降低外相流速可形成多核乳液滴。

4、在滴流与射流模式下,双乳液滴的单分散性均满足多数应用要求。本研究提出了基于多参数协同作用的定量方程,可精确预测并控制乳液特性,为食品、制药等领域的微流控封装系统设计提供了新方法。

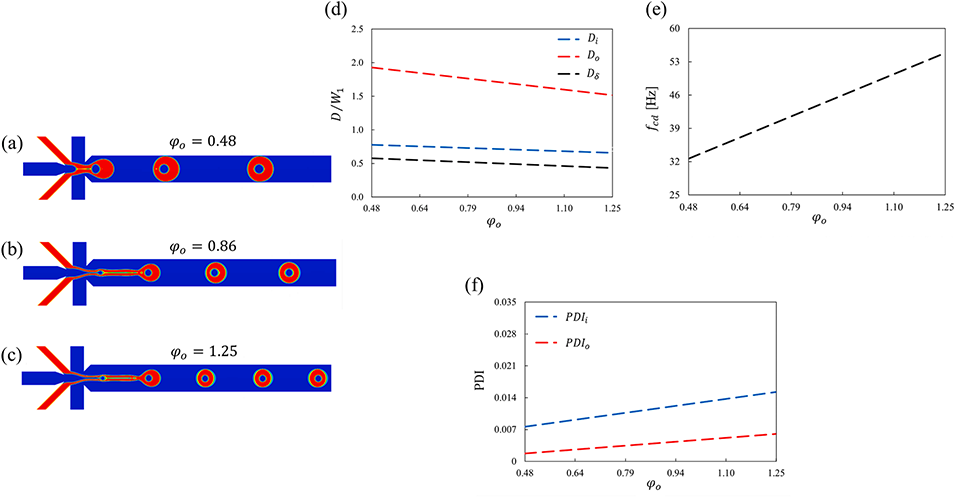

研究发现“外相流速是决定双乳液特性的最关键参数”,外相流速通过改变“外相剪切力”与“界面张力”的平衡主导双乳液特性,其具体影响机制如下:

外相流速升高→外相剪切力增大,加速中间相射流的破裂速度,使内/外液滴尺寸显著降低(实验中φo从48增至1.25时,内/外液滴尺寸分别降低约30%/25%);

外相流速升高→剪切力缩短液滴破裂时间,使双乳液生成频率升高(φo从48增至1.25时,生成频率提升约40%);

外相流速过高(φo>1.0)→剪切力超过界面张力主导作用,流型从宽射流态转为窄射流态,虽仍保持较低PDI(<0.1),但壳层厚度进一步降低(最低至38W₁,W₁=100μm)。

对实际微流控装置操作具有以下指导意义:

需优先调节外相流速实现双乳液特性的粗控(如快速降低液滴尺寸或提升生产效率);

制备“薄壳高频率”双乳液时,可将外相流速设定在基准值的0~1.25倍(φo=1.0~1.25),同时微调中间相流速(φm=0.1~0.15)补偿壳层厚度,避免仅靠中间相流速调节导致的效率损失;

制备“厚壳低频率”双乳液时,外相流速需控制在基准值的48~0.6倍(φo=0.48~0.6),防止外相剪切力过大破坏壳层完整性。

图1:六通道交汇流动聚焦微流控装置几何结构示意图

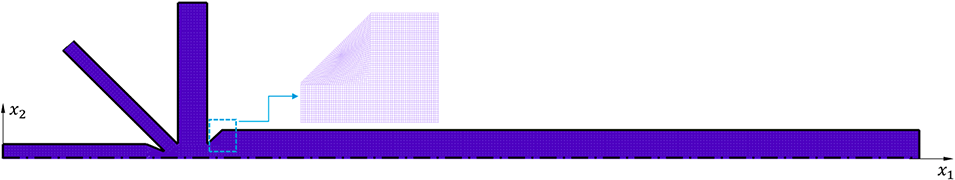

图2:计算网格样本

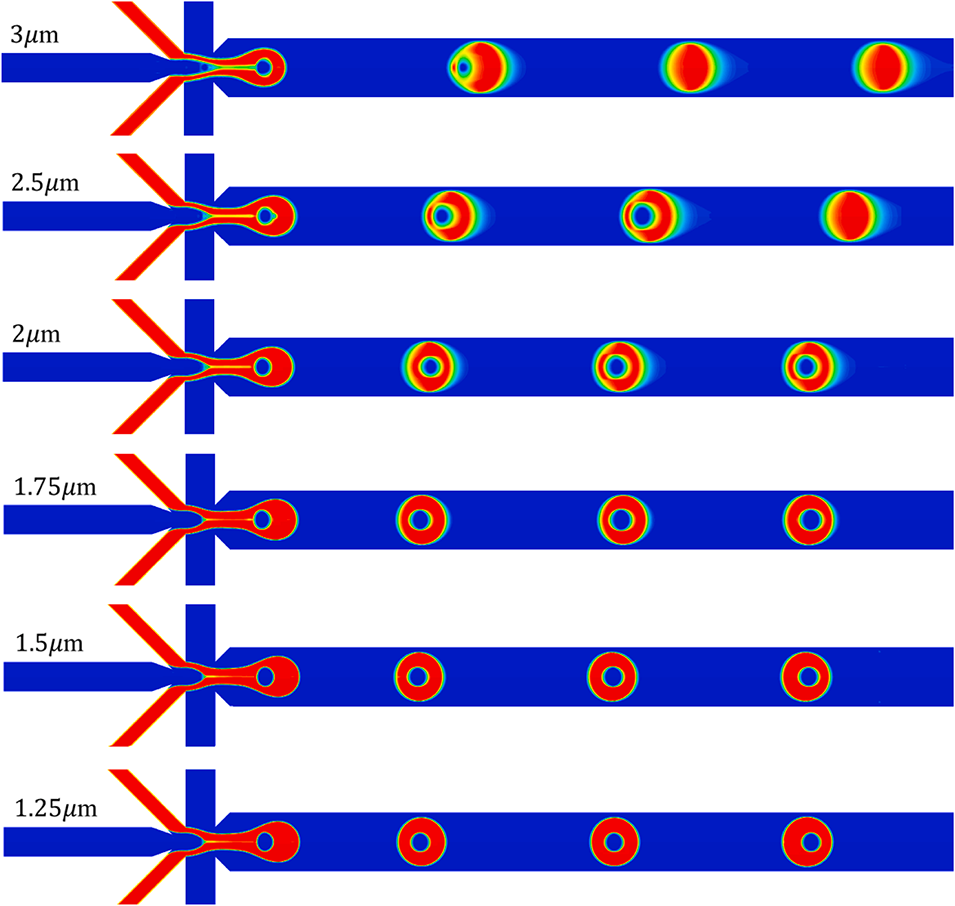

图3:不同网格尺寸下的液滴形成过程

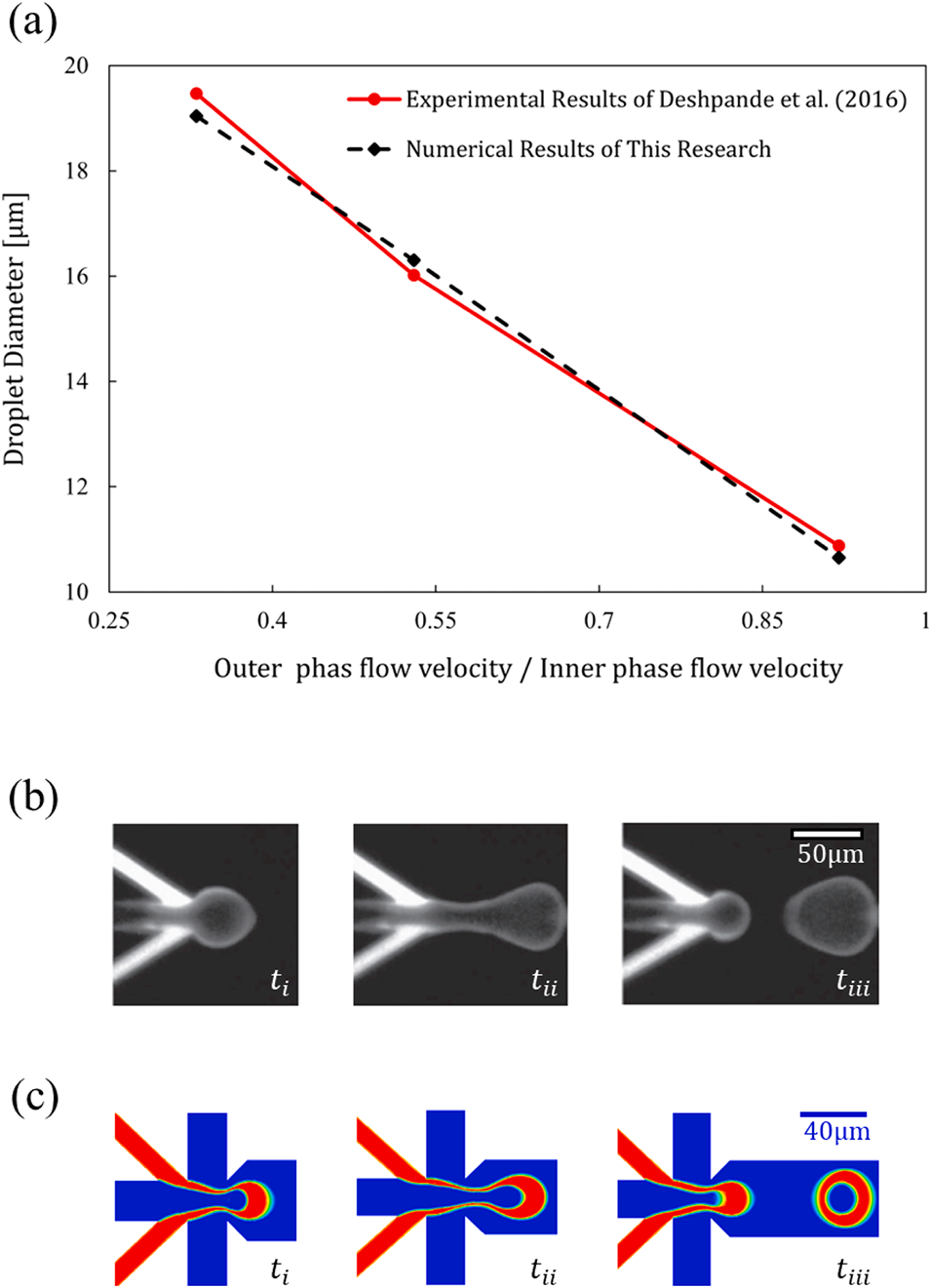

图4:模型验证

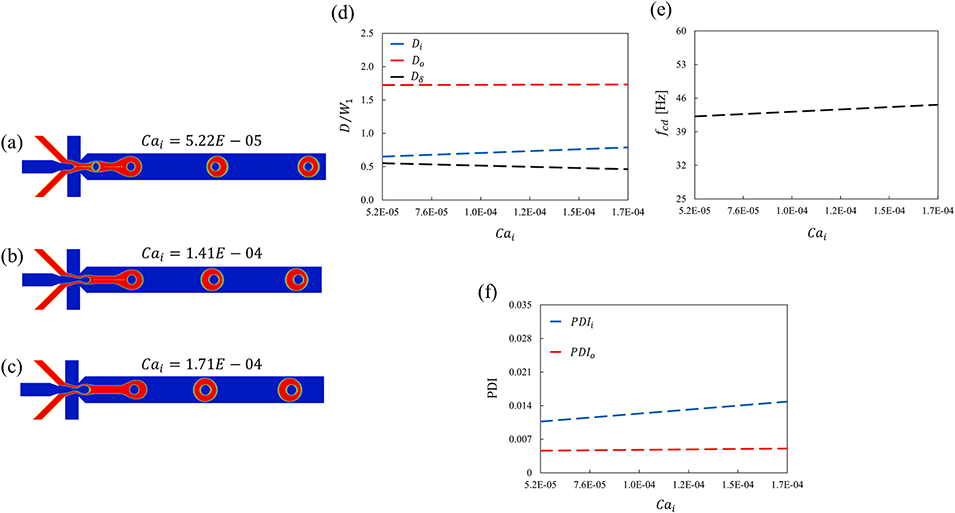

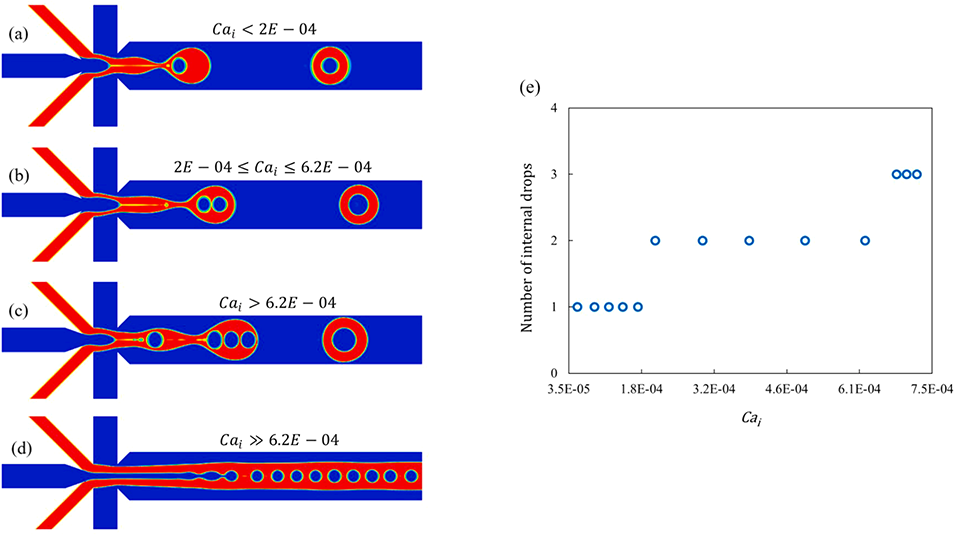

图5:内相毛细管数对液滴特性的影响

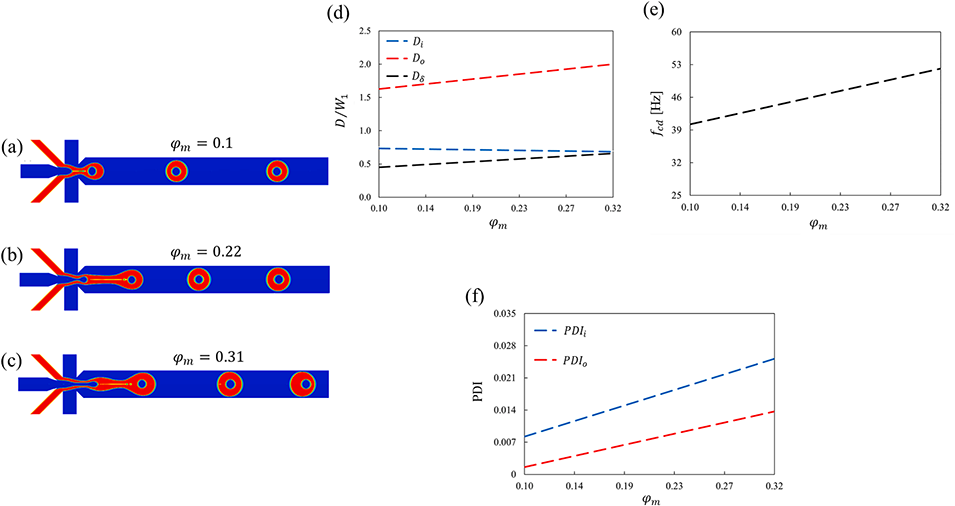

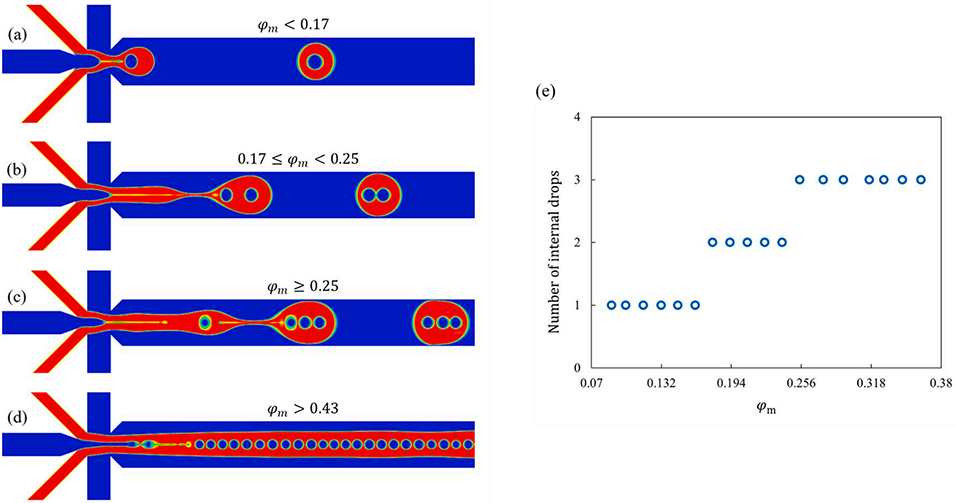

图6:中间相流速对液滴特性的影响

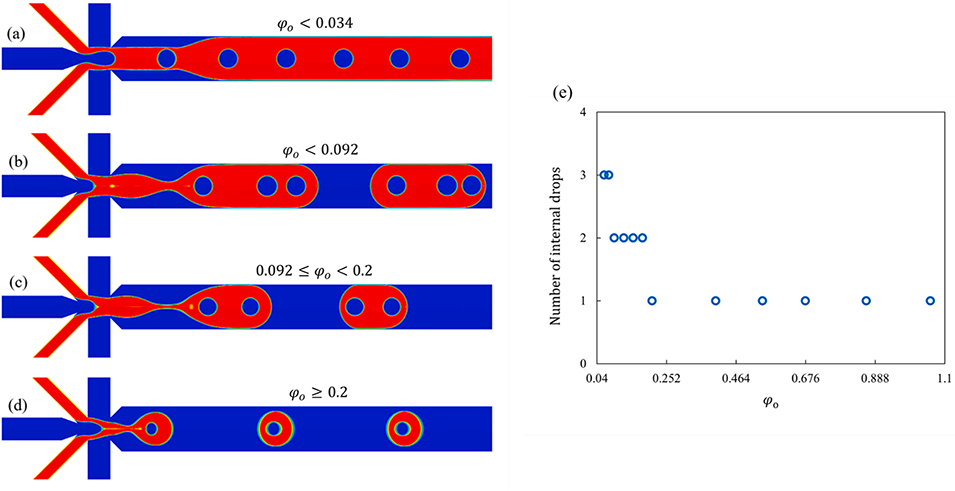

图7:外相流速对液滴特性的影响

图8:输入参数对内外液滴尺寸的协同效应

图9:输入参数对壳层厚度、频率和PDI的协同效应

图10:双乳液特性对输入参数的敏感性(帕累托图)

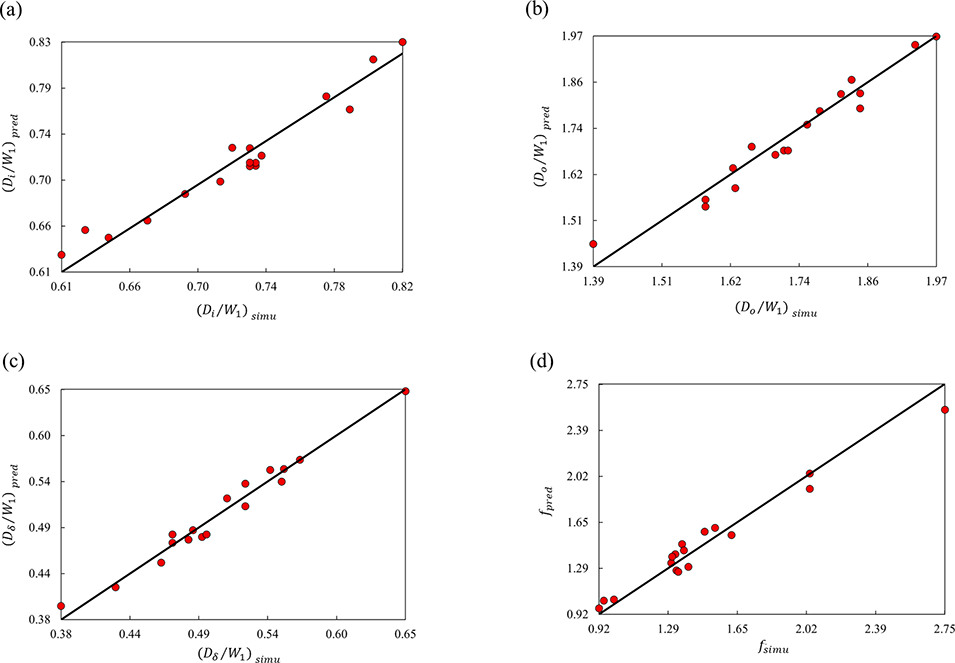

图11:定量方程的验证

图12:内相毛细管数对内部液滴数量的影响

图13:中间相流速对内部液滴数量的影响

图14:外相流速对内部液滴数量的影响

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2025.104393

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)