中性粒细胞需要在狭小的组织空间中迁移以消灭病原体,但它们的移动往往受到其大而硬的细胞核的阻碍。脓毒症患者的中性粒细胞迁移功能受损,但目前尚不清楚这种缺陷是否与其细胞核的变形性有关。

近期,吉林大学柳忠辉教授、崔雪玲教授团队设计了一种具有微米级窄缝的微流控装置来模拟生物屏障,通过该装置能够实时观察和记录中性粒细胞的运动和细胞核变形。此外,还开发了一种形态分析方法,用于量化众多单个细胞的细胞核变形。相关研究以“Microfluidic device reveals new insights into impairment of neutrophil transmigration in patients with sepsis”为题目,发表在期刊《Biosensors and Bioelectronics》上。

本文要点:

1、本研究设计了具有微米级窄缝的微流控装置来模拟生物屏障,以观察和记录中性粒细胞在迁移过程中的核变形。

2、通过形态分析方法,量化了健康个体与脓毒症患者中性粒细胞核的变形能力。

3、结果显示,健康个体的中性粒细胞能调整核形态以通过狭窄缝隙,而脓毒症患者的中性粒细胞核表现出较低的灵活性,难以通过小间隙,且更易在压力下破裂。

4、这表明脓毒症患者的中性粒细胞迁移缺陷可能与核的变形能力降低有关,此外,还强调了微流控技术在探究病理状态下细胞迁移缺陷方面的重要作用。

全文总结/概括:

微流控装置在模拟中性粒细胞穿越生物屏障方面具有哪些优势?

1、高度控制的环境:微流控装置提供了一个可以精确控制的实验环境,包括化学梯度、压力差和通道尺寸,这有助于模拟细胞在体内遇到的物理限制。

2、透明材料:使用的聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料具有透明性,可进行高分辨率成像,减少了组织样本中常见的光散射或吸收问题。

3、实时观察:微流控设计使得研究者能够实时观察中性粒细胞的运动和核变形,提供了动态的细胞行为分析。

4、减少变量:与体内或体外模型相比,微流控装置减少了实验中的变量,使得结果更具一致性和可重复性。

脓毒症患者中性粒细胞迁移缺陷的观察结果对临床治疗有何潜在影响?

1、靶向治疗策略:识别出中性粒细胞核变形能力下降是迁移缺陷的关键因素,可以指导开发针对改善中性粒细胞核变形能力的治疗方法,如使用药物或生物制剂来调节细胞硬度。

2、早期诊断工具:微流控装置可以作为评估中性粒细胞功能的工具,帮助医生在早期识别脓毒症患者,并及时开始治疗。

3、个性化医疗方案:根据中性粒细胞的迁移能力,医生可以为患者定制个性化的治疗计划,例如调整抗生素治疗或免疫调节治疗的方案。

4、改善预后评估:通过监测中性粒细胞的迁移能力,医生可以更准确地评估脓毒症患者的疾病进展和预后。

5、新药开发:研究中性粒细胞迁移机制为新药开发提供了方向,有助于发现能够促进中性粒细胞迁移、改善感染部位炎症反应的药物。

6、治疗监测和调整:中性粒细胞迁移能力的监测可以作为治疗效果的生物标志物,帮助医生在治疗过程中进行监测和调整治疗方案。

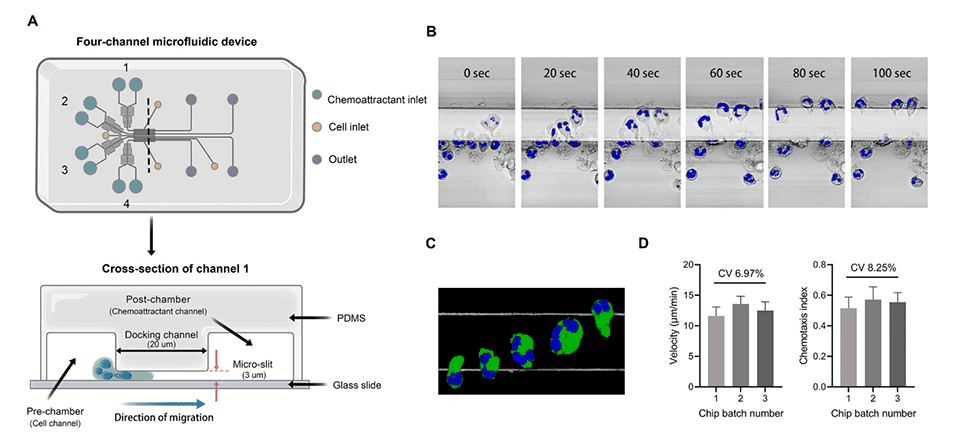

图1.微流控装置中中性粒细胞的迁移。

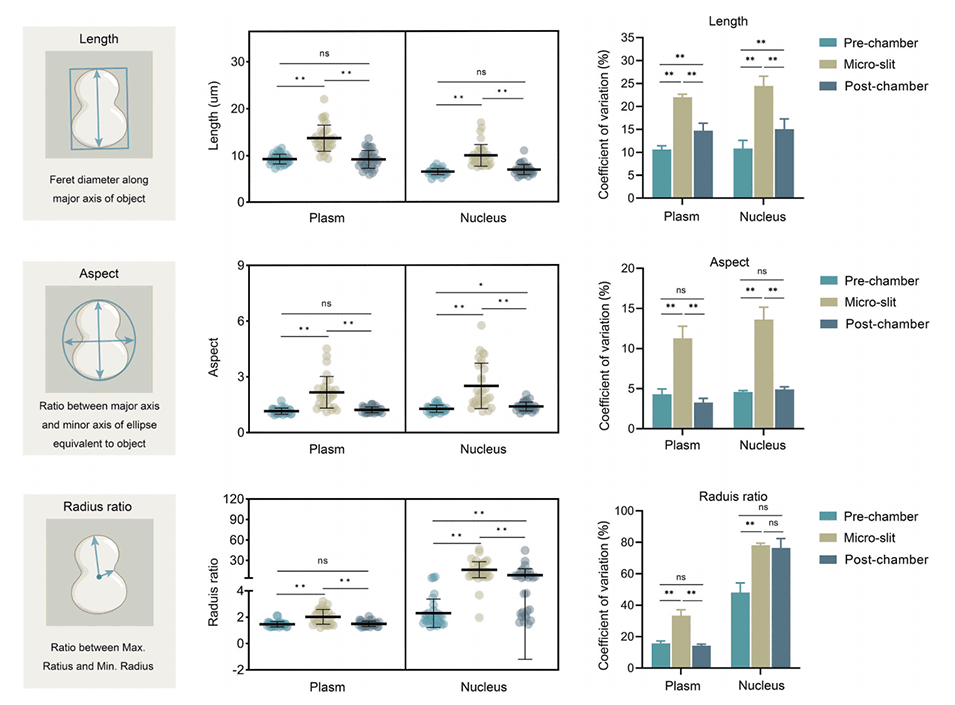

图2.中性粒细胞在迁移过程中的形态变化。

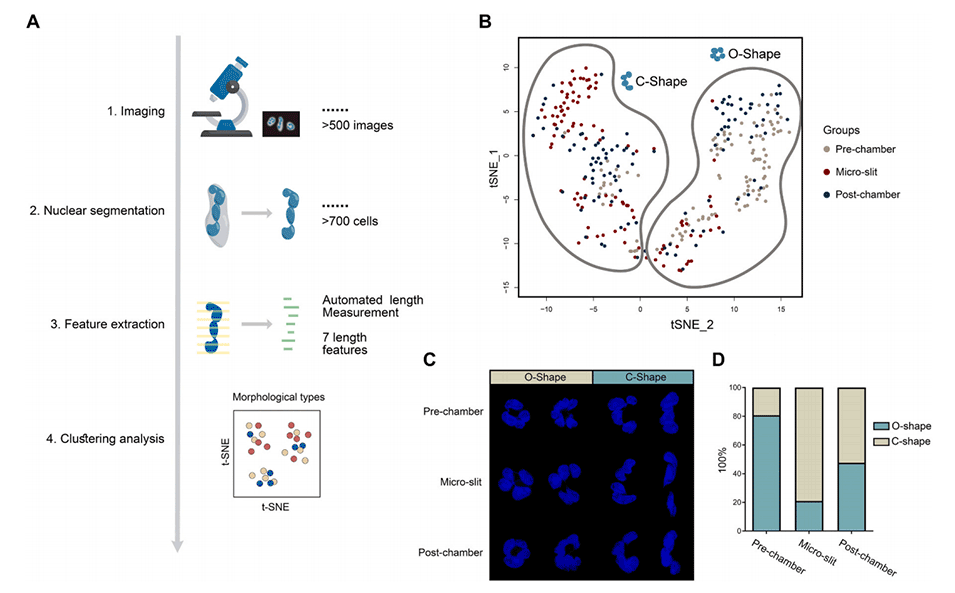

图3.对核形态特征的聚类分析确定了两个细胞群。

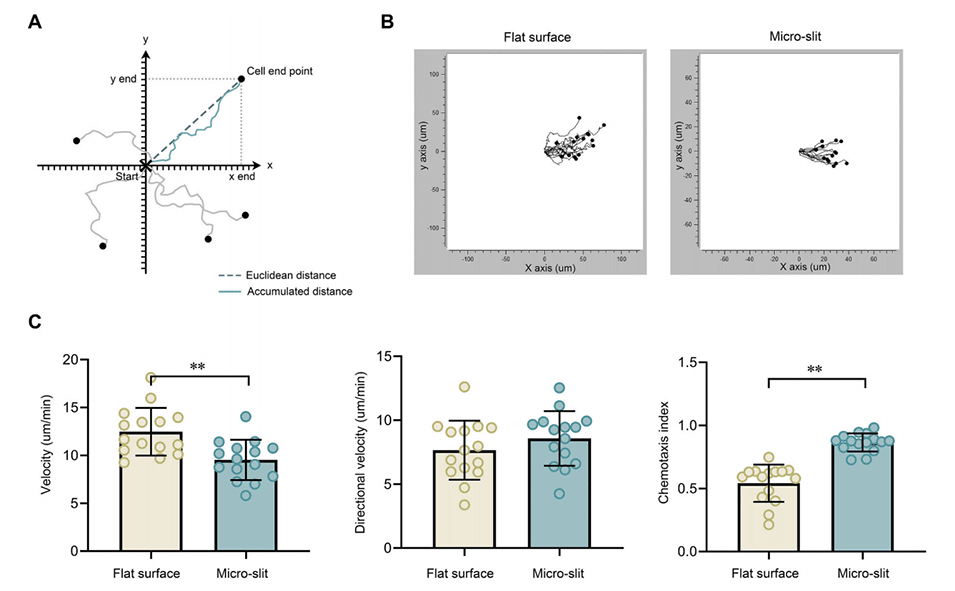

图4.中性粒细胞在平面和微缝中的运动比较。

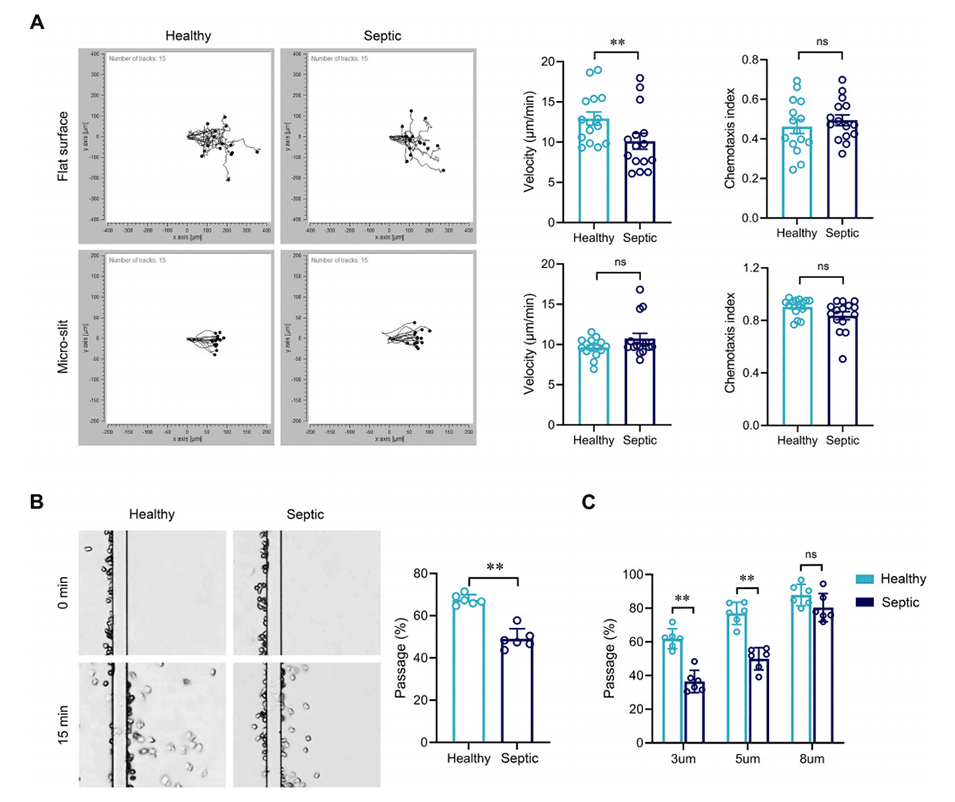

图5.脓毒症中性粒细胞的迁移能力下降。

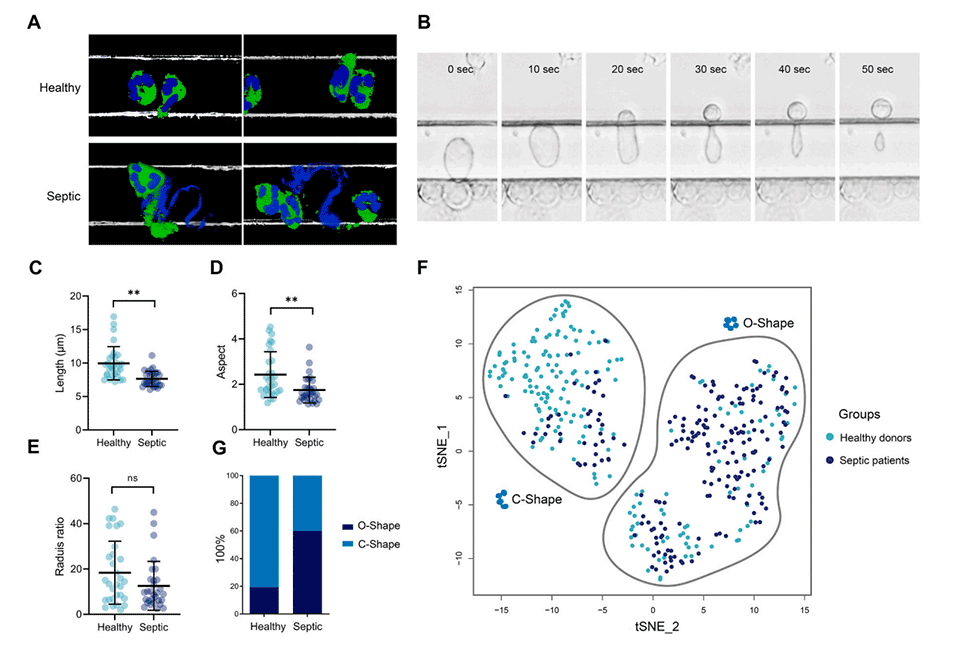

图6.脓毒症中性粒细胞的核变形能力受损。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116460