研究背景:

创伤性脑损伤(TBI)是一个紧迫的全球公共健康问题,涉及从运动相关的脑震荡到事故或军事战斗中遭受的严重头部创伤的一系列状况。目前,意识水平评估和计算机断层扫描(CT)在TBI诊断中起着关键作用。然而,这些方法虽然能有效识别重要的结构损伤或意识改变,但对轻度TBI患者的敏感性通常较低,存在明显局限性。因此,迫切需要开发新的预测工具,以更有效地识别TBI病例。

近年来,在识别和量化与TBI相关的特定生物标志物方面取得了重要进展。神经丝轻链(NFL)和胶质纤维酸性蛋白(GFAP)被确认为是有潜力的标记物,两者与神经创伤病例中的损伤严重程度和神经恢复相关性已得到证实。

导读:

近期,湖北中医药大学检验学院张国军教授、李玉桃副教授等人设计了一种新颖且简单的免光刻方法,用于制备双通道石墨烯基场效应晶体管(G-FET),并将其与微流体通道集成,以实现对关键脑损伤生物标志物神经丝轻链(NFL)和胶质纤维酸性蛋白(GFAP)的同时多重检测。相关研究以“Integrated Microfluidic-Transistor Sensing System for Multiplexed Detection of Traumatic Brain Injury Biomarkers”为题目发表于期刊《ACS Sensors》。

本文要点:

1、本研究设计了一种新颖且简单的免光刻方法,用于制备双通道石墨烯基场效应晶体管(G-FET),并将其与微流体通道集成,以同时多重检测关键的血液TBI生物标志物:神经丝轻链(NFL)和胶质纤维酸性蛋白(GFAP)。

2、该G-FET采用了巧妙的双通道电极阵列设计,其中源极在通道间共享,而漏极相互独立,这是实现双重检测信号同时输出的关键。同时,微流控芯片实现了微尺度流体控制和快速的样本响应时间。

3、该集成检测系统在生物液体中对TBI生物标志物展现出了卓越的灵敏度,对NFL和GFAP的检测限分别低至55.63fg/mL和144.45fg/mL。

4、临床样本分析显示,两种生物标志物的联合检测(AUC=0.98)可以很好地预测颅内损伤的CT扫描结果(AUC=0.907)。

5、该集成微流控G-FET器件采用双信号输出策略,为脑损伤评估提供了更全面的信息,在临床实践中具有重要的应用潜力。

全文总结/概括:

使用G-FET传感器进行生物标志物检测具有以下几个优势:

1、无需光刻技术:采用简便的离子溅射工艺,无需复杂的光刻或等离子体刻蚀过程,降低了制造成本和操作难度。

2、双通道设计:G-FET具有共用源极和独立漏极的双通道设计,实现了NFL和GFAP两种生物标志物的同时检测。

3、高灵敏度:在生物液体中对TBI生物标志物的检测限分别达到55.63fg/mL和144.45fg/mL,显示出极高的灵敏度。

4、快速响应:微流控芯片实现了微尺度流体控制和快速样本响应,满足了快速检测的需求。

5、临床适用性:临床样本分析显示两种生物标志物的曲线下面积(AUC)为0.98,与颅内损伤的CT扫描结果(AUC=0.907)接近,证实了传感器在实际临床环境中的应用潜力。

该传感器系统在实际临床诊断中可能面临哪些挑战?

1、样本复杂性:临床样本通常包含多种生物分子,可能存在非特异性结合或其他干扰物质,影响检测准确性。

2、设备稳定性:在连续使用或长期储存过程中,传感器的性能可能会发生变化,需要确保长期稳定性。

3、操作便利性:尽管制造过程简化,但在临床环境中使用可能需要特定的操作培训或标准化流程。

4、成本效益:制造过程的简化有助于降低成本,但为了确保在大规模临床应用中的经济可行性,需要对生产、维护和操作的整体成本进行综合评估。

5、数据解读:传感器产生的数据需要准确的解读方法,可能需要结合临床信息和其他诊断工具进行综合分析。

图1.制造与表征。

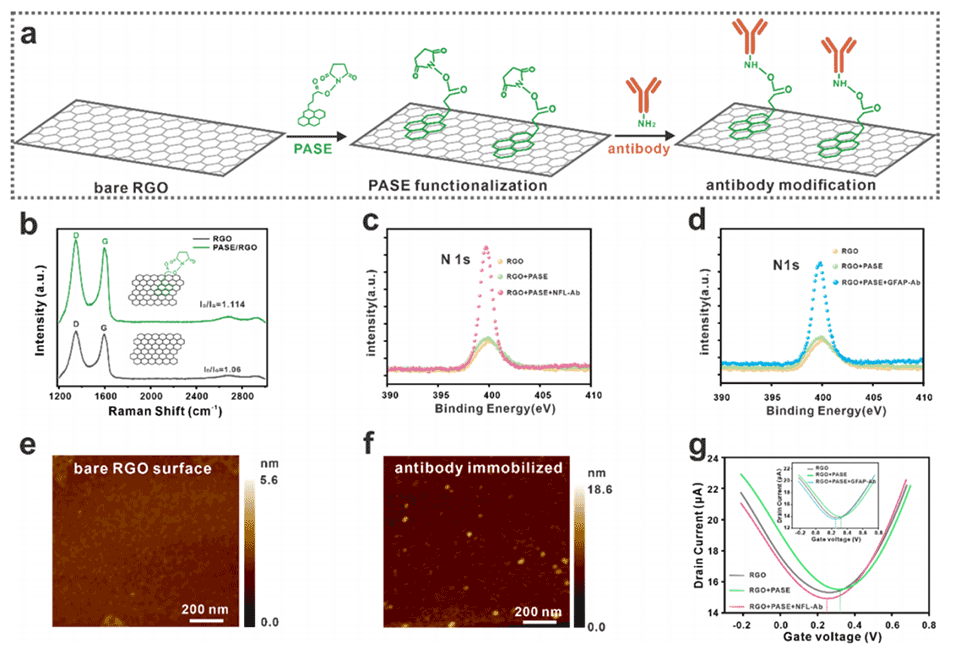

图2.表面功能化表征。

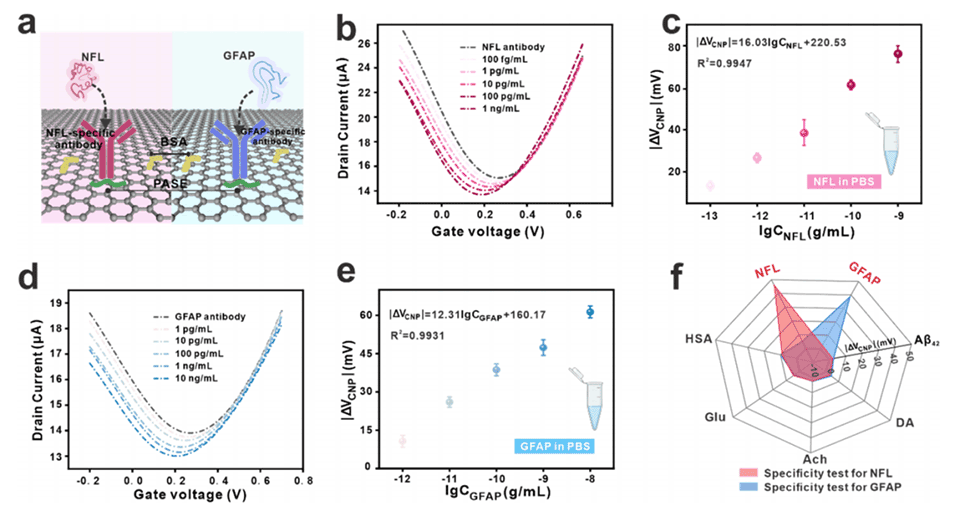

图3.灵敏度和特异性。

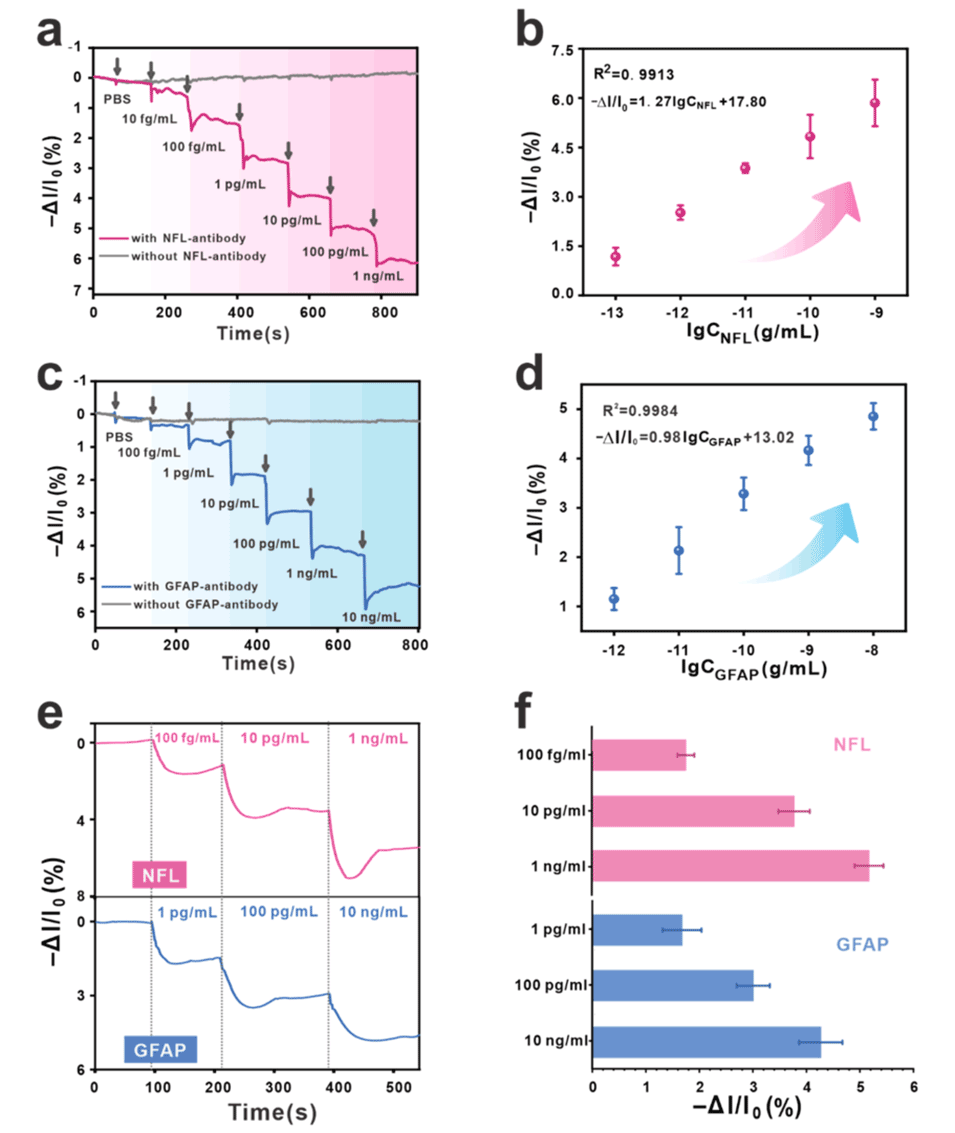

图4.实时检测。

图5.临床队列分析。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00194