导读:

近期,明尼苏达大学崔天宏教授团队提出了一种通过基底振荡诱导固着滴液内部流动的新策略,以增强微流控系统中的混合和质量传递,并通过实验验证了其在合成银纳米粒子和重金属离子检测方面的应用效果。相关研究以“Internal flow in sessile droplets induced by substrate oscillation: towards enhanced mixing and mass transfer in microfluidic systems”为题目发表于期刊《Microsystems & Nanoengineering》。

本文要点:

1、本文提出了一种简单的非接触式策略,通过基底振荡引发固着液滴内部流动,以增强微流控系统中的混合和质量传递。

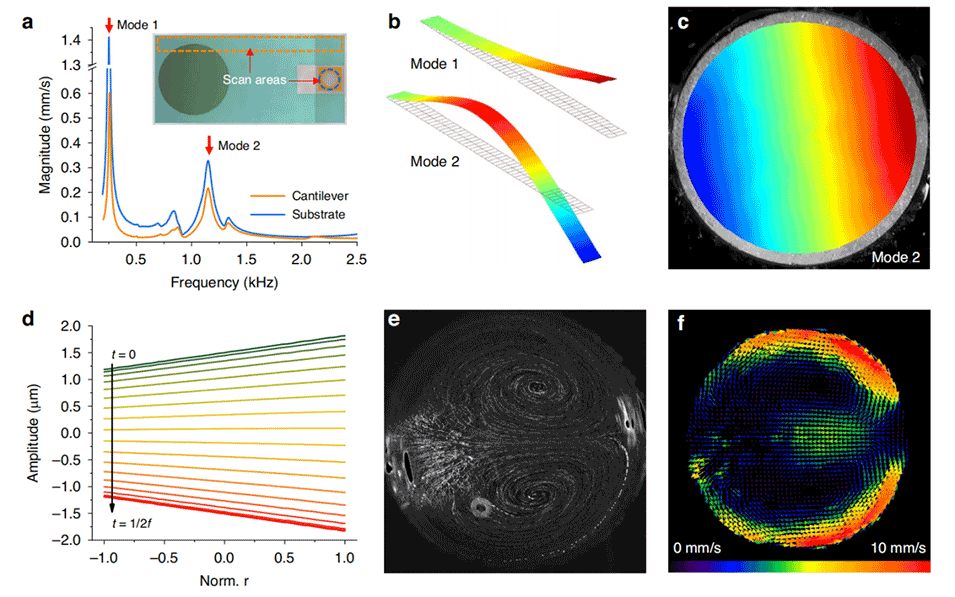

2、实验测量了基底振荡特性及其对应的流动模式。结果表明,该方法可在1.35秒内实现固着液滴内部的完全混合,并使质量传递速率提高7倍以上。

3、还展示了该方法在银纳米粒子合成和重金属离子检测中的应用,证明了内部流动对提高合成效率和检测灵敏度的显著作用。

4、总之,这种简单有效的方法为基于固着液滴的微流控系统的应用提供了新的可能性。

全文总结/概括:

基底振荡策略在微流控系统中相比于传统方法具有以下几个显著优势:

1、非接触操作:与传统的接触式混合技术(如磁珠搅拌、电热驱动等)相比,基底振荡策略不需要直接接触滴液,从而减少了对滴液的污染和干扰。

2、可控性高:基底振荡的频率和振幅可以根据需要进行精确控制,这使得研究者能够根据实验需求调整流动特性,优化混合和反应条件。

3、适用于小体积滴液:该策略特别适用于微流控系统中常见的小体积(纳升到微升级)滴液,能够有效地在这些小液滴内实现快速和均匀的混合。

4、提高混合效率:通过在滴液内部产生对称的涡旋流动,可以显著提高混合效率,使得反应物在滴液内部迅速均匀分布。

5、增强质量传递:基底振荡可以增加滴液内部的对流,从而提高质量传递速率,对于需要快速质量交换的化学和生物反应尤为重要。

6、灵活性和通用性:该策略适用于多种不同的微流控应用,包括化学合成、PCR、免疫分析、电化学传感等,显示出良好的通用性。

7、易于实现:基底振荡装置的构建相对简单,不需要复杂的设备或材料,使得这一技术更容易被集成到现有的微流控平台中。

8、提高检测灵敏度:在电化学传感应用中,基底振荡可以提高信号的强度和稳定性,从而提升检测的灵敏度和准确性。

基底振荡策略在实际应用中可能面临哪些技术挑战或限制?

1、精确控制需求:实现精确的振幅和频率控制可能需要复杂的反馈系统和精密的驱动器,这将会增加系统的成本和复杂性。

2、材料兼容性问题:基底材料和振荡装置需要与微流控系统中使用的化学试剂和生物样品兼容,以避免任何不良反应或吸附。

3、尺度限制:虽然该策略适用于小体积滴液,但在更大规模或不同形状的系统中可能需要调整或重新设计振荡机制。

4、长期稳定性:在长时间实验中,持续的振荡可能对系统组件的耐用性和稳定性提出挑战。

5、热管理问题:振荡可能会产生额外的热量,需要有效的热管理策略来维持实验条件,特别是在温度敏感的生物实验中。

6、可扩展性:将基底振荡策略扩展到高通量或多通道微流控平台可能需要解决同步和协调多个振荡源的技术难题。

7、流体性质依赖性:不同粘度或表面张力的流体可能对振荡产生的流动模式有不同的响应,这就需要针对特定流体进行系统优化。

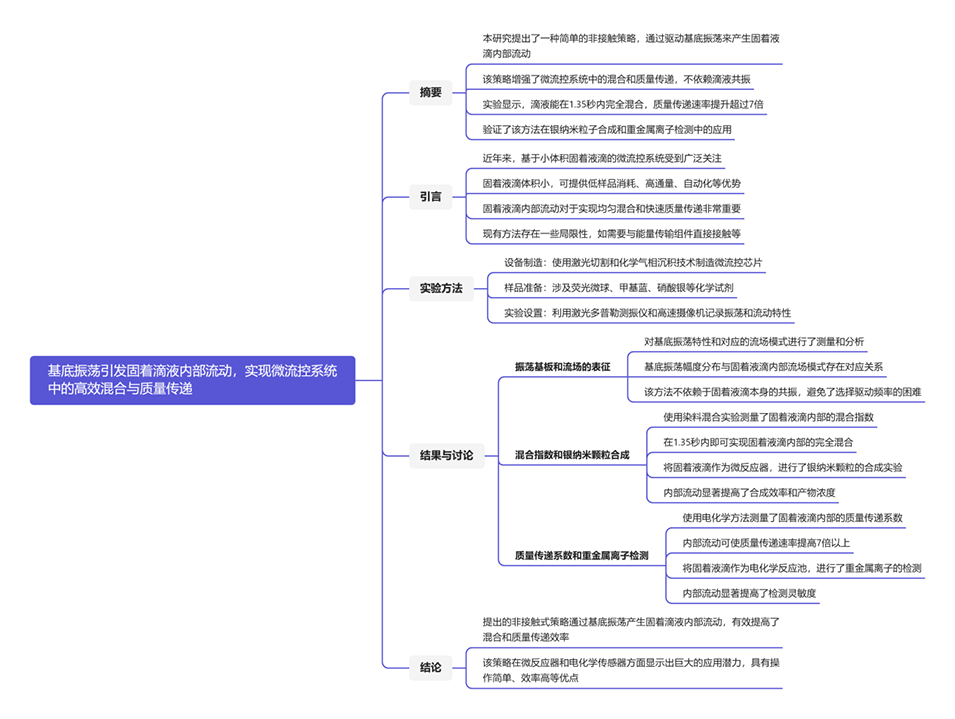

图1.振荡基底引发液滴内部流动的示意图。

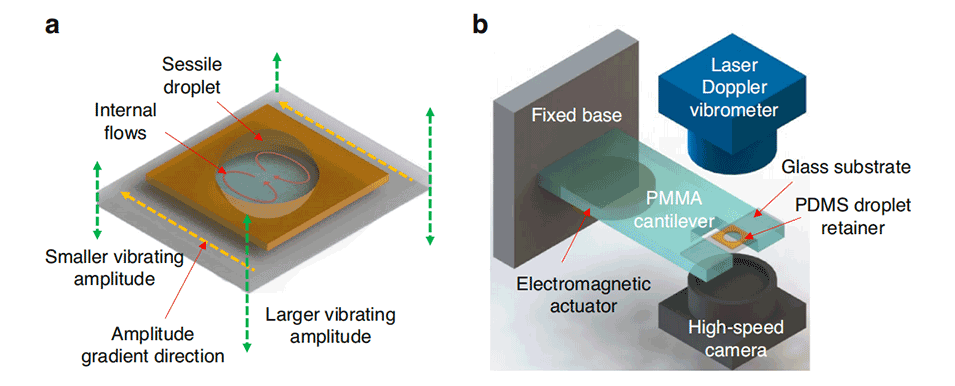

图2.传动组件的共振特性和固着液滴的内部流动特性。

图3.以固着液滴作为混合器的混合指数表征。

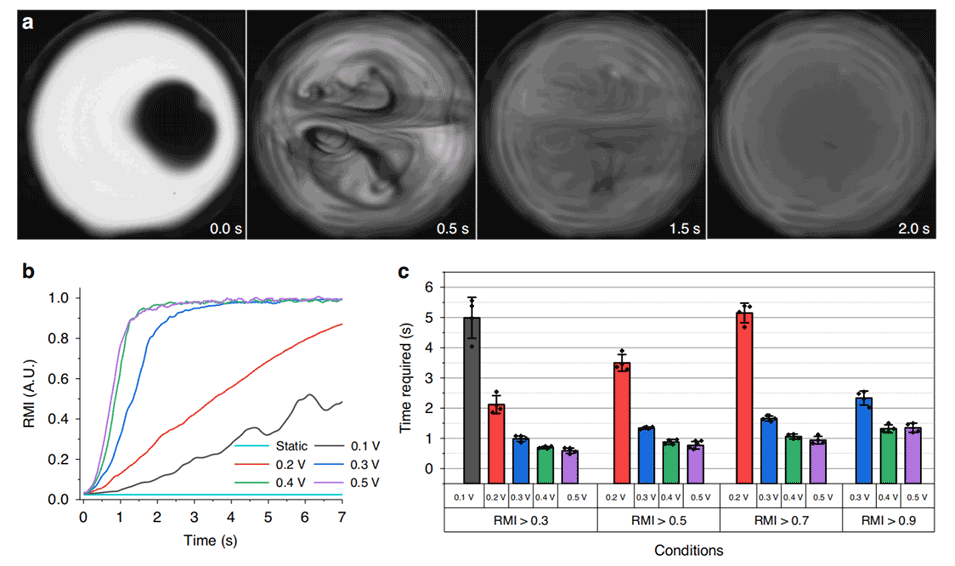

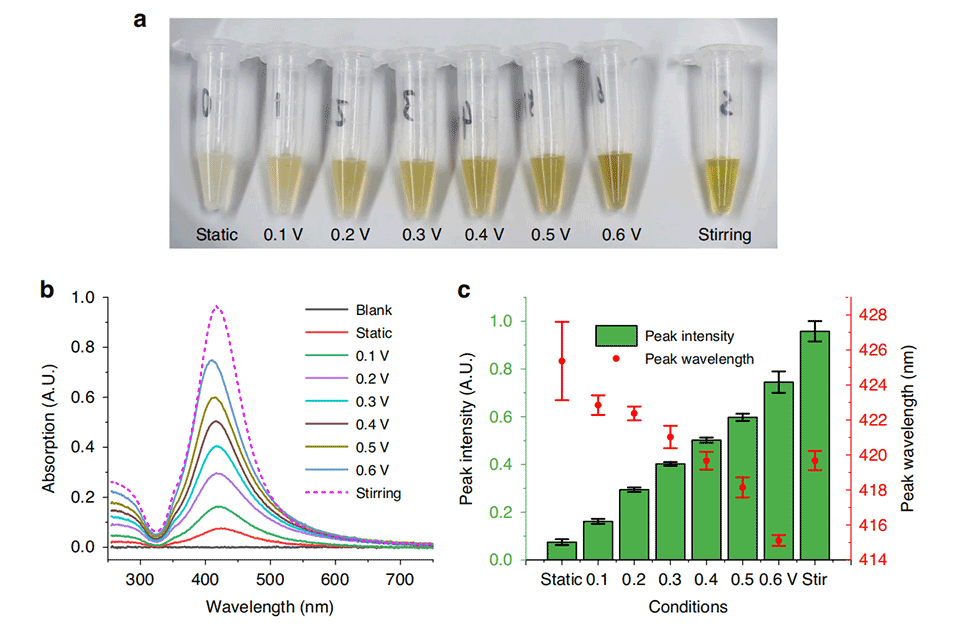

图4.使用固着液滴作为反应器合成银纳米粒子的实验结果。

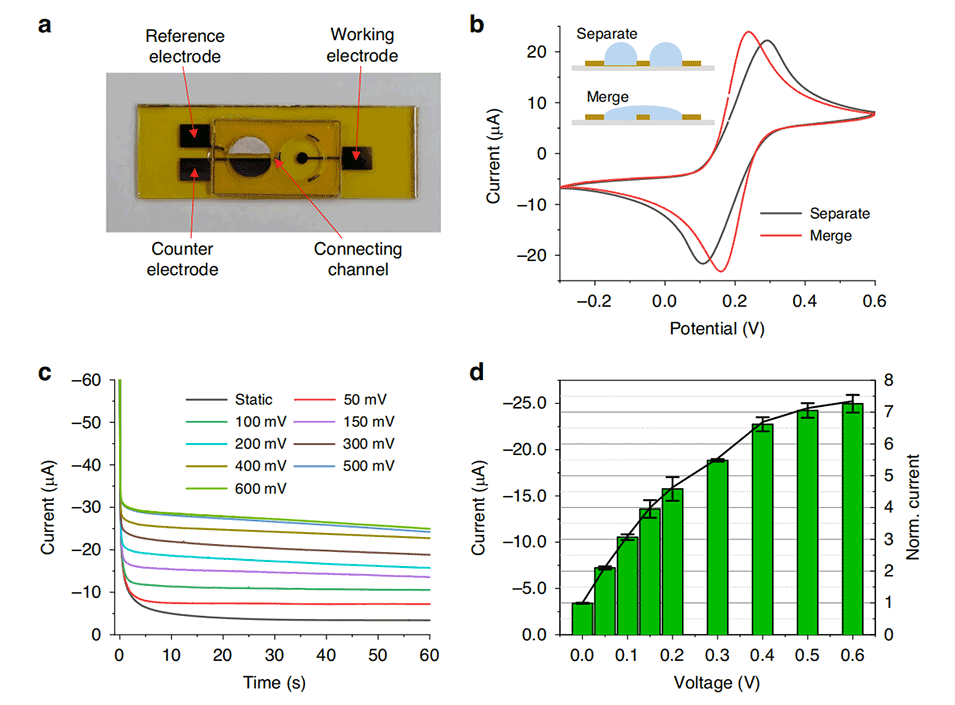

图5.以固着液滴作为电化学传感器样品的传质系数表征。

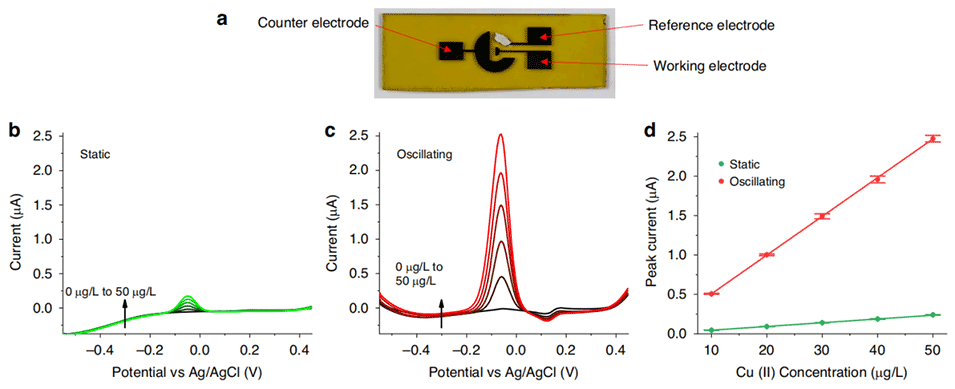

图6.使用固着液滴样品对重金属离子进行电化学检测。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41378-024-00714-4