单细胞操作和分析对于研究许多基本生物过程和揭示细胞异质性至关重要,并且在生物医学领域具有极其有价值的应用潜力,包括神经科学、再生疗法、早期诊断和药物筛选。在单细胞操作和分析中使用微流体技术是最有前景的方法之一,它能够创造出传统方法不可能实现的创新条件。

近期,中南大学刘文明教授发表综述,主要介绍了单细胞液滴微流控技术的发展、其显著优势及其在生物医学领域的最新应用。相关研究成果以“Single-cell droplet microfluidics for biomedical applications”为题目发表于期刊《Analyst》。

本文要点:

1、微流控液滴技术的重要优势,包括减少样品和试剂消耗、提高检测灵敏度和实现高通量分析等。

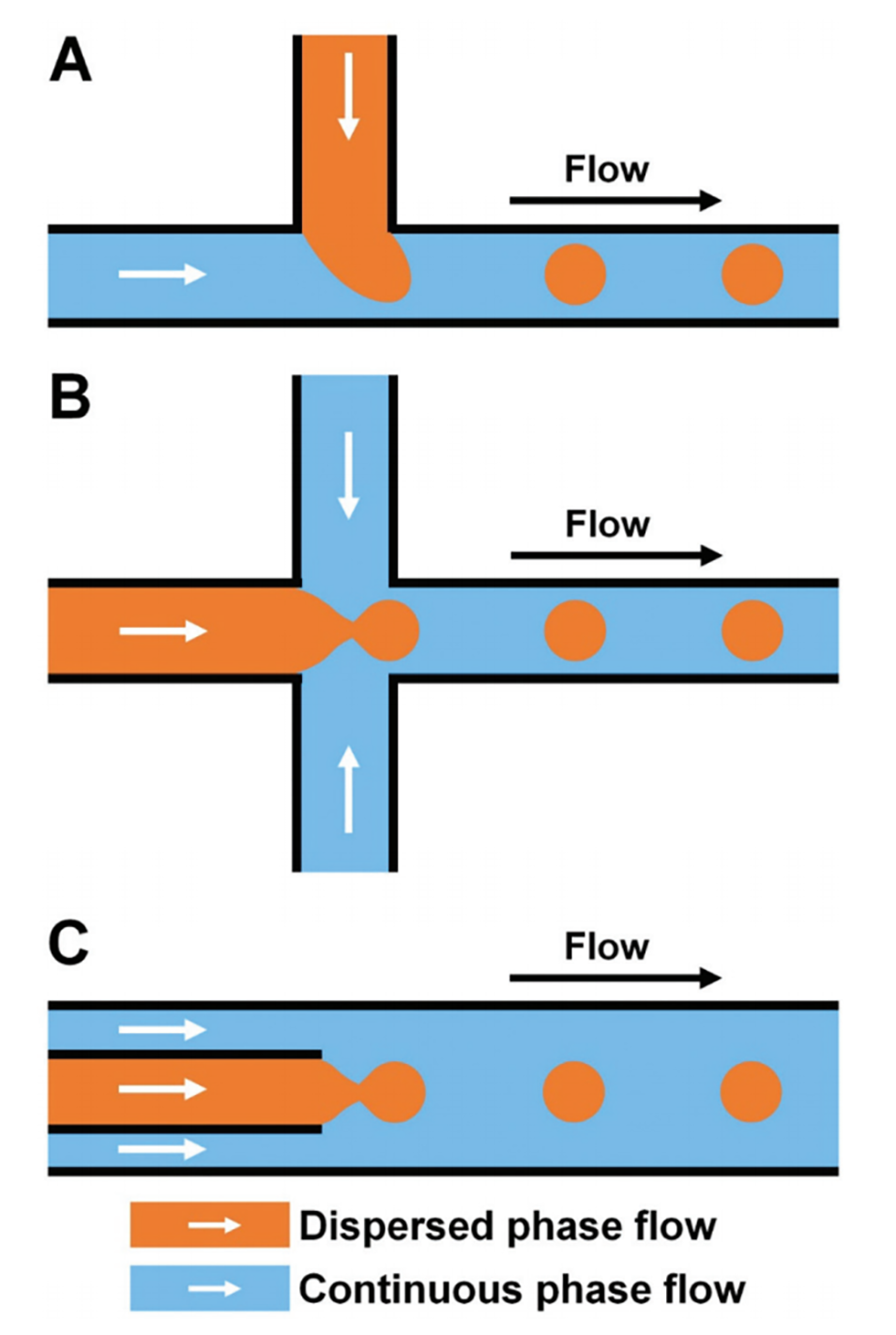

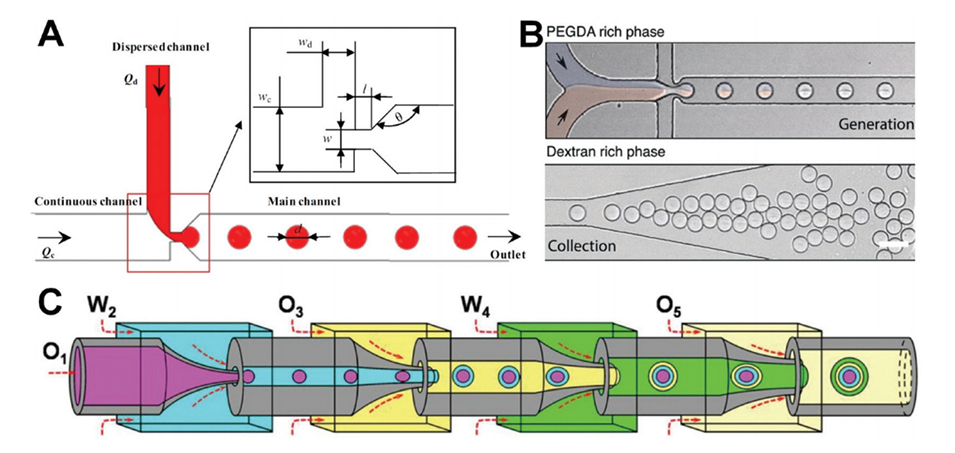

2、液滴生成过程中涉及的无量纲数参数,如雷诺数、韦伯数等,以及常见的T型结、流动聚焦和同轴聚焦等微流控器件结构。

3、被动和主动两种不同方式的液滴生成技术,前者无需外部能量输入,后者通过电场、磁场等外力实现可控液滴生成。

4、单细胞在液滴和水凝胶微球中的封装技术,包括随机和可控两种方式,以及合成和天然高分子材料制备水凝胶微球的方法。

5、单细胞液滴微流控技术在小分子检测、蛋白质分析、药物筛选和遗传分析等生物医学领域的最新进展。

6、单细胞液滴微流控技术仍存在一些瓶颈,如单细胞封装效率低、检测工具灵敏度有限、水凝胶材料功能性有待提高等,未来需要进一步提高技术水平以克服这些挑战。

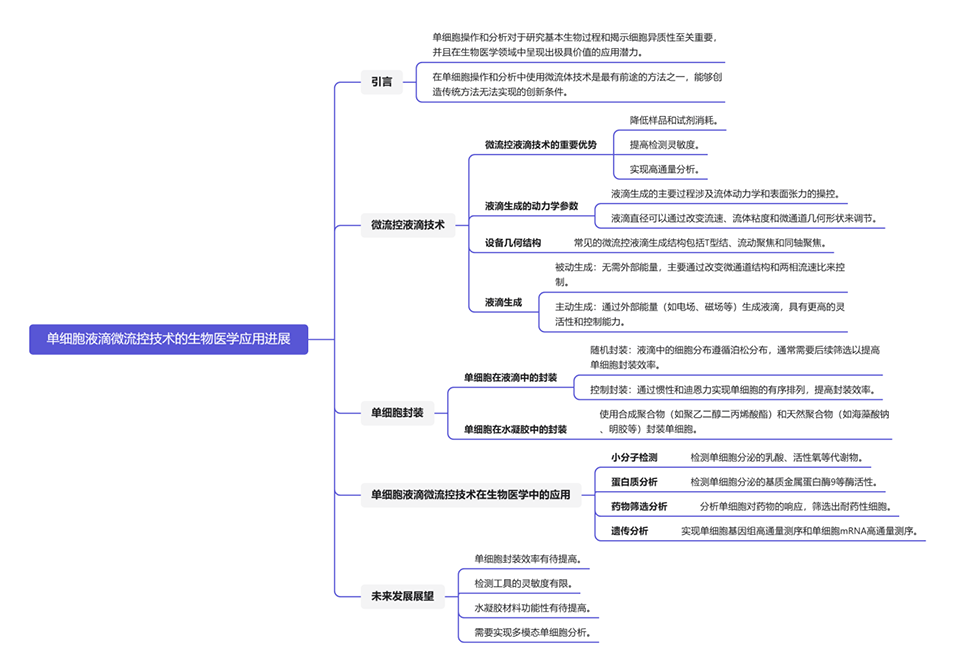

一张图读懂全文:

使用微流控液滴技术进行单细胞分析的优势包括:

1、减少样品和试剂消耗。单细胞封装在纳升至皮升量级的微滴中,大大降低了样品和试剂的使用量。

2、降低交叉污染。每个液滴都是独立的反应单元,可以有效避免细胞、大分子和水溶性小分子之间的交叉污染。

3、提高检测速度。单细胞分泌物在液滴内快速积累,可以缩短分析时间。

4、实现高通量分析。微流控液滴技术可以实现大规模并行的单细胞分析。

微流控设备中液滴的生成主要有两种方式:被动式(Passive)和主动式(Active)。下面是这两种方式的一些应用场景:

被动式液滴生成(Passive Droplet Generation)

被动式液滴生成不依赖于外部能量输入,主要通过调整微通道结构和两相流速比来控制液滴的形成。这种方式简单、成本较低,但在液滴大小和生成频率的控制上不如主动式灵活。

应用场景:

1、单细胞分析:通过将单个细胞包裹在微滴中,进行基因表达分析或蛋白质分泌检测,以研究细胞异质性。

2、药物筛选:在药物筛选中,将不同药物浓度与含有细胞的微滴结合,评估药物对细胞的影响。

3、酶活性检测:利用微滴技术检测单个细胞分泌的酶活性,如MMP9酶活性分析,以评估肿瘤细胞的侵袭性。

4、细胞培养:在微滴中培养单个细胞,模拟体内微环境,进行长期观察和研究。

主动式液滴生成(Active Droplet Generation)

主动式液滴生成需要外部能量输入,如电场、磁场、光场、声场等,以更精确地控制液滴的大小和生成频率。这种方式虽然设备更复杂、成本更高,但提供了更高的控制精度和灵活性。

应用场景:

1、抗体筛选:通过主动式液滴生成,利用荧光标记和分选技术,筛选针对特定抗原的单克隆抗体。

2、基因表达分析:利用微流控设备进行单细胞RNA测序,通过主动控制液滴生成,提高分析的通量和准确性。

3、蛋白质组学研究:通过主动控制液滴生成,对单个细胞分泌的蛋白质进行定量分析,以研究细胞功能和疾病机制。

4、临床诊断:在临床样本中,使用主动式液滴技术进行病原体鉴定和抗生素敏感性测试,快速得出诊断结果。

这两种液滴生成方式各有优势和局限,选择哪种方式取决于具体的应用需求和成本效益考量。

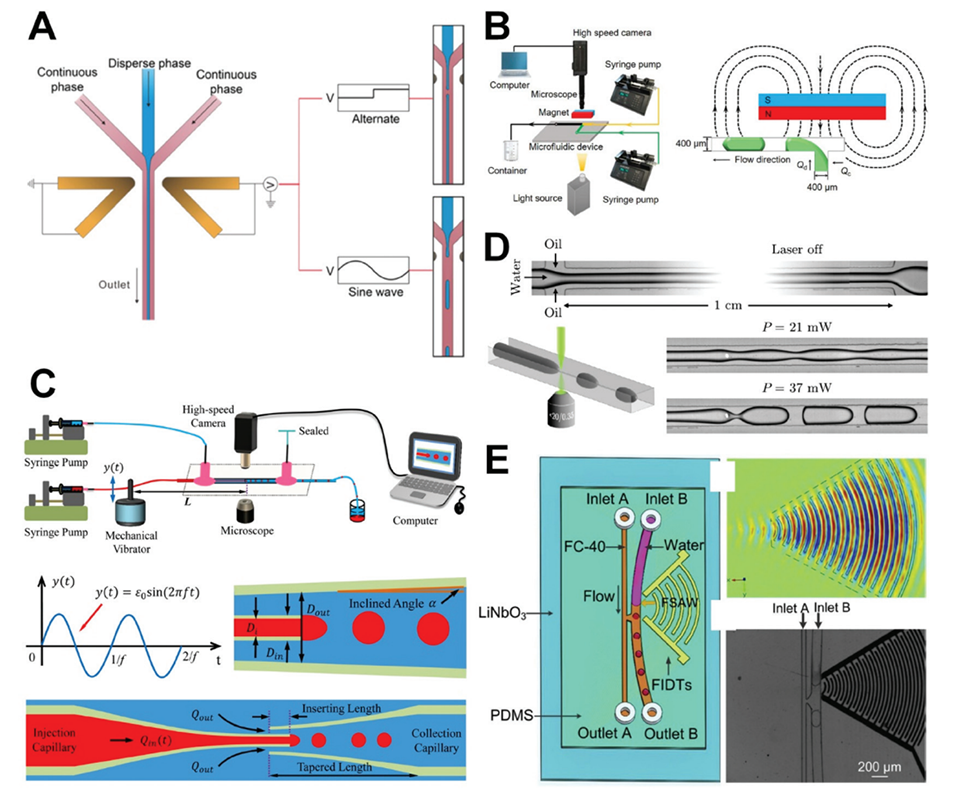

图1.具有不同结构的微流体装置用于液滴生成。(A)T型结结构。(B)流动聚焦结构。(C)同轴聚焦结构。

图2.被动微流控液滴生成。

图3.主动微流控液滴生成。

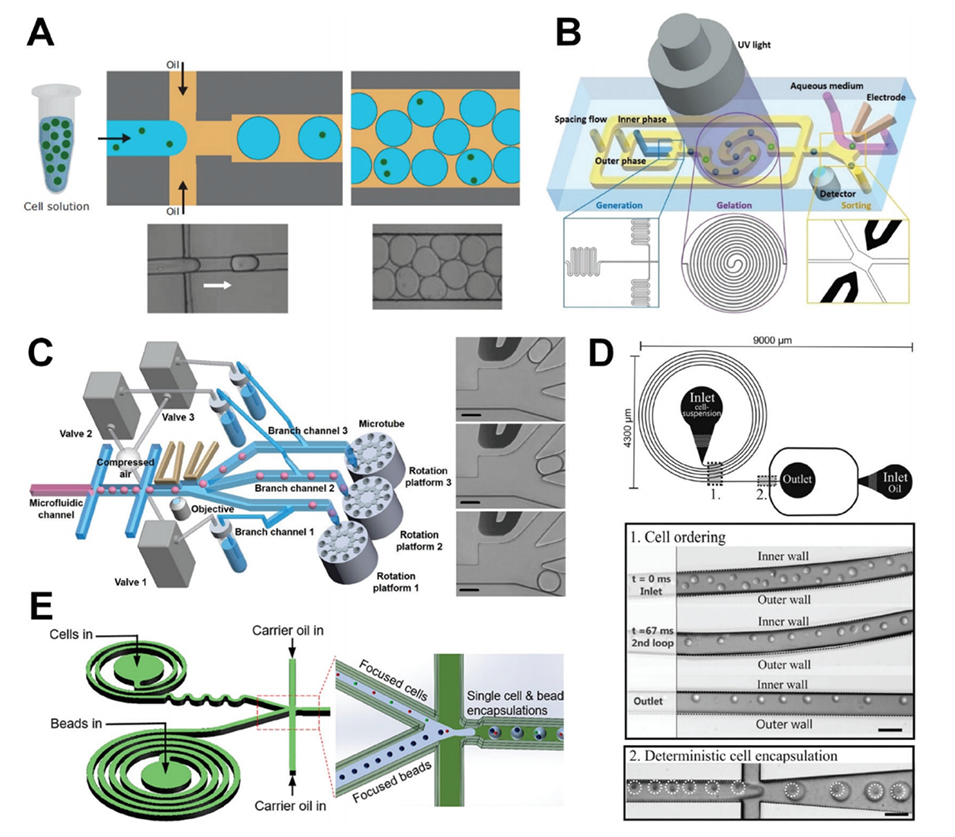

图4.液滴中的单细胞封装。

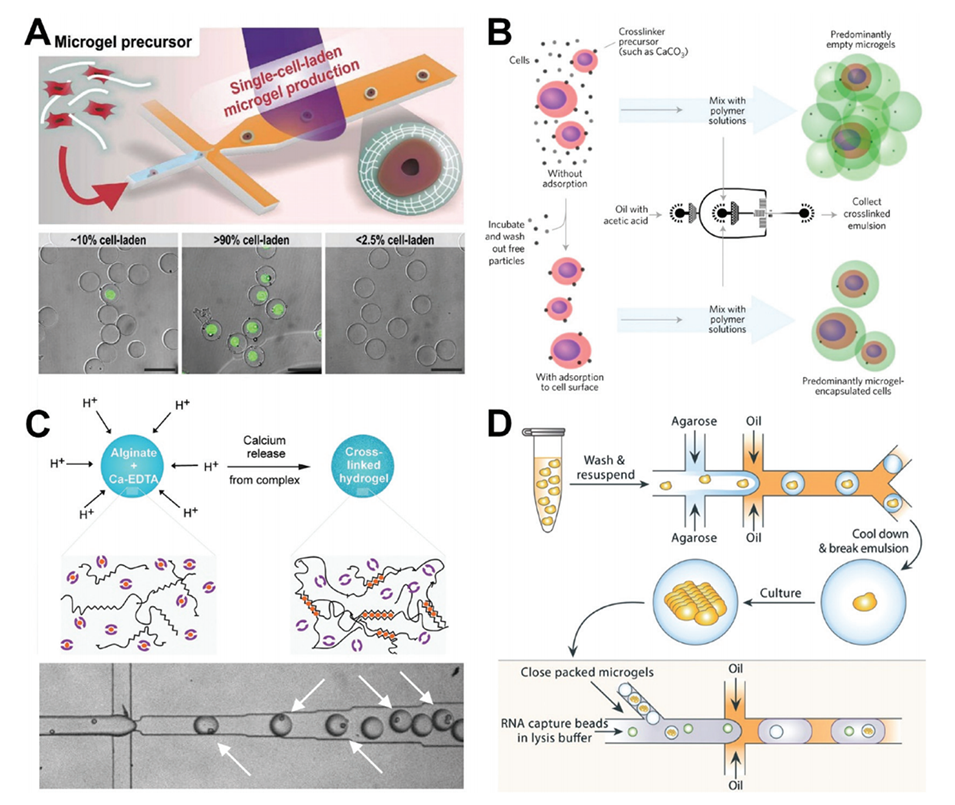

图5.水凝胶中的单细胞封装。

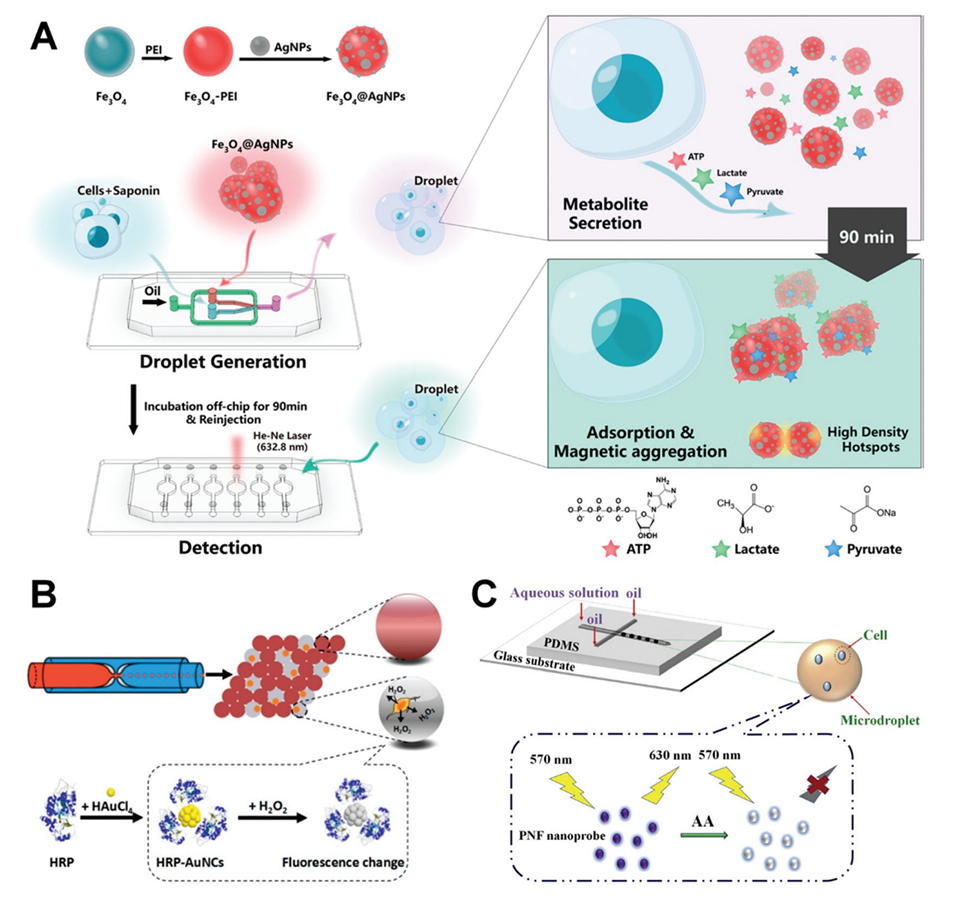

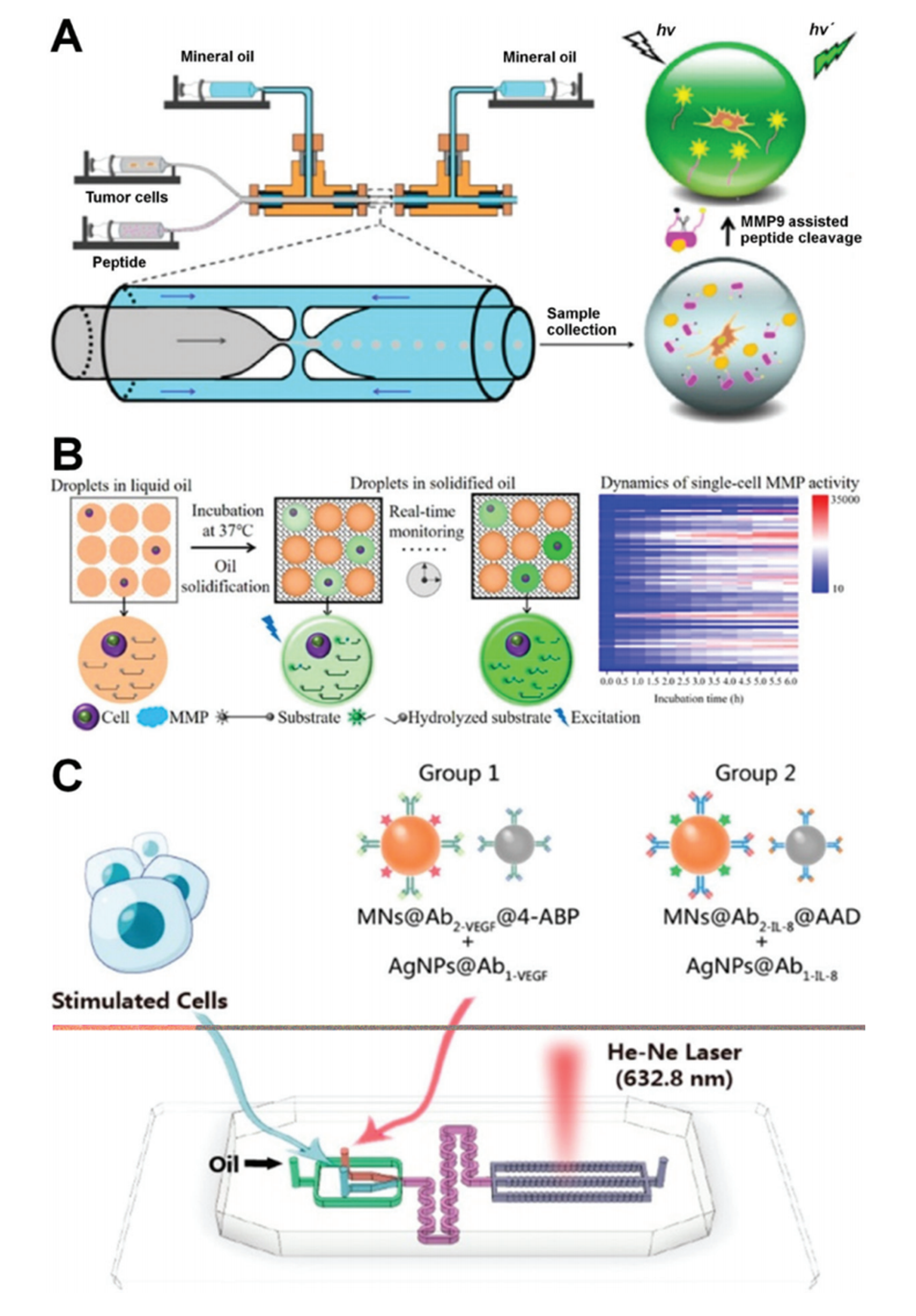

图6.单细胞液滴微流控技术在小分子检测中的应用。

图7.单细胞液滴微流控技术在蛋白质分析中的应用。

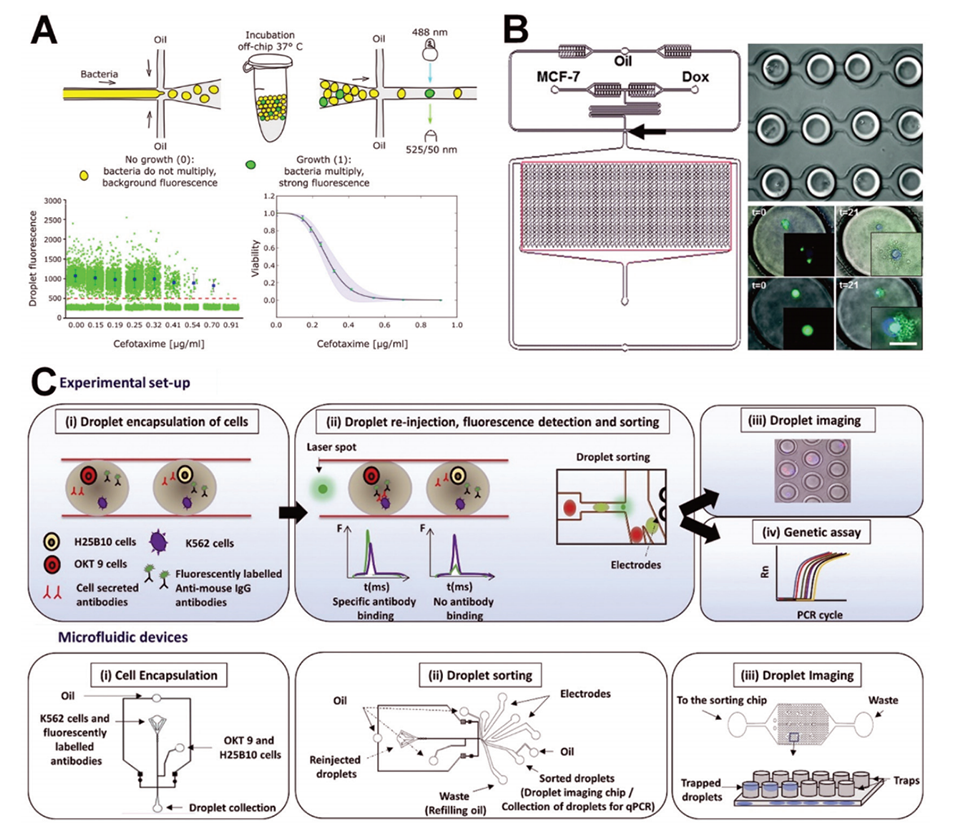

图8.单细胞液滴微流控技术在药物筛选分析中的应用。

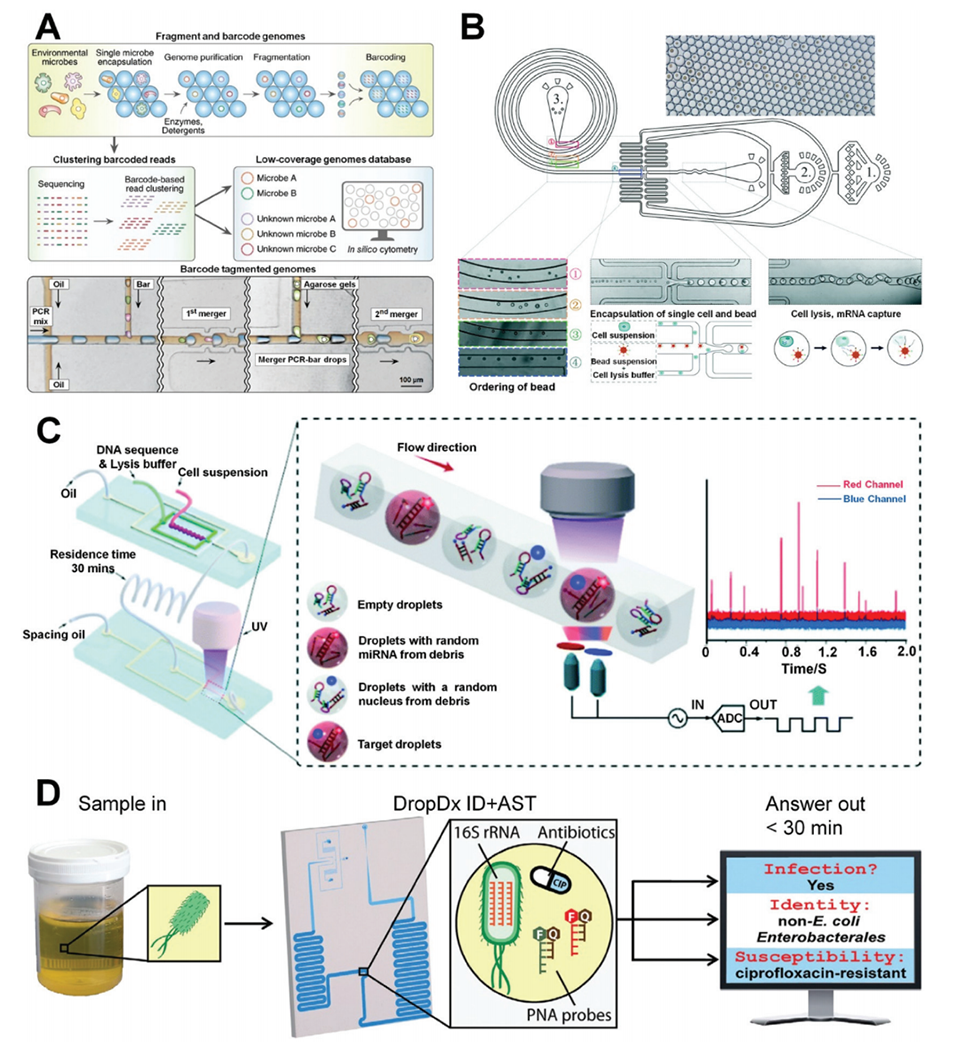

图9.单细胞液滴微流控技术在遗传分析中的应用。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D1AN02321G