微流控方法主要利用两种不相容的液体分别作为连续相和分散相,通过管理微通道结构和两相的流速比来控制液滴的形成。基于液滴的微流体学是一个快速发展的跨学科研究领域,涵盖物理学、生物化学和微系统工程。这项技术提供了多样化且实用的工具集,使得化学和生物实验能够以更高的速度和效率进行。基于液滴的微流控技术应用非常广泛,包括药物输送等领域,因为它与许多化学和生物试剂兼容,并且能够进行各种操作。

近期,延边大学张昌浩副教授联合北京药理毒理研究所的研究人员发表综述,主要探讨了基于液滴的微流控技术在药物递送中的应用,详细介绍了微流控芯片的材料、装置制造方法及液滴生成方法,并总结了液滴微流控技术在药物递送系统中的优势及未来发展方向。相关研究成果以“Droplet-based microfluidics for drug delivery applications”为题目发表于期刊《International Journal of Pharmaceutics》。

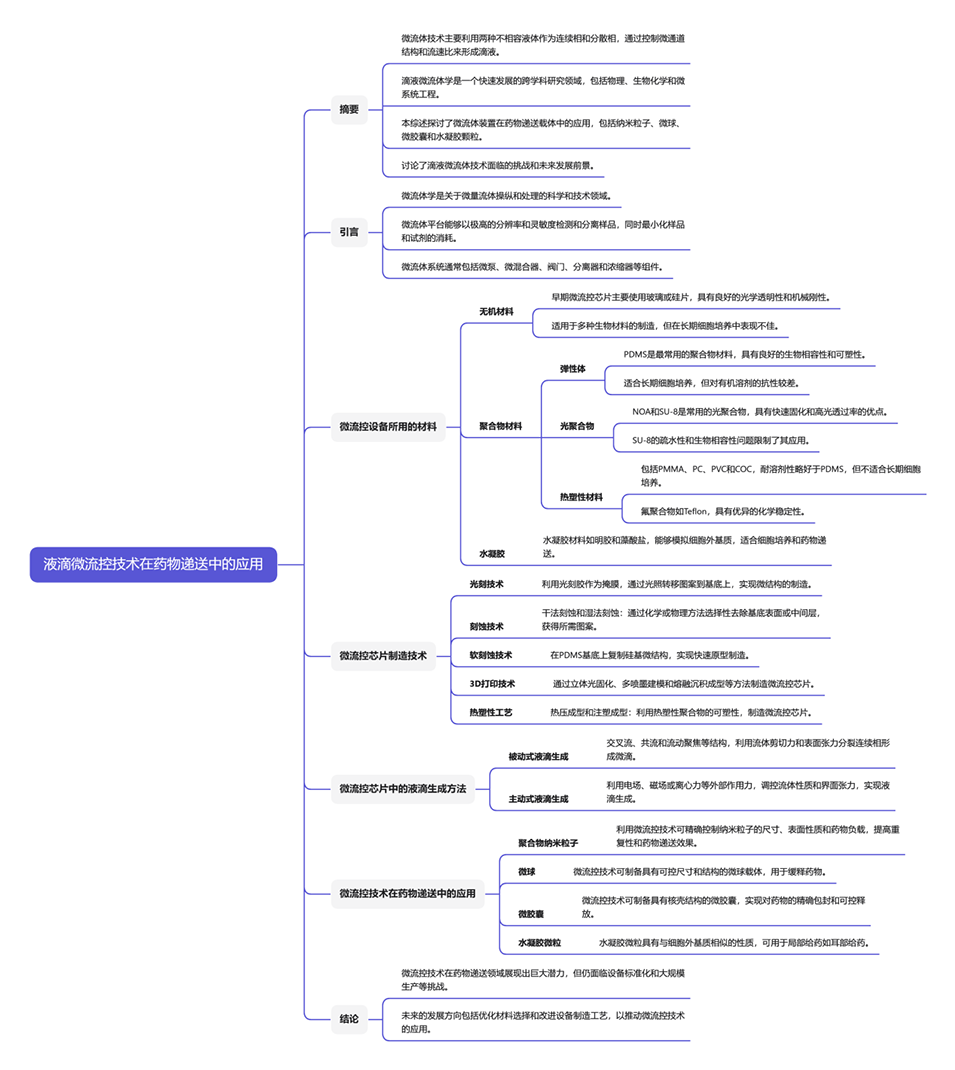

本文要点:

1、深入研究了基于液滴生成的微流体装置所使用的材料、制造技术,以及通道中的液滴生成方法。

2、总结了基于液滴生成的微流控在药物递送载体中的应用,包括纳米颗粒、微球、微胶囊和水凝胶颗粒。

3、讨论了这项技术面临的挑战和未来的发展前景。

一张图读懂全文:

微流控技术在药物递送应用中的主要优势包括:

1、对液滴大小、形态和成分的精确控制:微流控设备可以生成高度单分散的液滴,并根据需要调整其尺寸、结构和封装成分,从而实现先进药物递送载体的制备。

2、高重复性和批次间一致性:微流控平台可以快速、可重复地合成药物递送系统,克服了传统批量法的局限性。

3、高效封装和可控释放:基于微流控的液滴技术可以将药物、蛋白质和其他生物分子封装在聚合物纳米粒子、微球、微胶囊和水凝胶微粒中,实现可控和持续的药物释放。

4、样品和试剂消耗量减少:微流控设备的微尺度特性使其只需要很小体积的样品和试剂,与传统方法相比更加经济高效。

5、材料选择的多样性:微流控平台可以利用聚合物、脂质和水凝胶等多种材料制造各种定制性能的药物递送载体。

6、高通量筛选和优化的潜力:微流控技术可以实现多种药物递送配方的快速合成和测试,有利于药物递送系统的优化。

7、生物相容性提高、副作用降低:相比传统药物递送方法,精确控制药物递送载体的理化性质可以提高生物相容性,降低副作用。

总之,基于液滴的微流控技术凭借精确控制颗粒性质、高重复性和高效封装等独特优势,成为开发具有增强疗效和安全性的先进药物递送系统的强大工具。

微流控芯片的制造材料主要包括以下几类:

无机材料:

硅和玻璃是最早用于微流控芯片制造的材料,具有良好的光学透明性、化学稳定性和机械强度。但制造成本较高,集成其他功能单元也较为困难。

聚合物材料:

弹性体材料:PDMS是最常用的弹性体材料,具有良好的生物相容性和可加工性。但对有机溶剂的耐受性较差。

光聚合物:如NOA和SU-8,可通过光固化快速制造复杂结构,但存在一定的生物相容性问题。

热塑性材料:如PMMA、PC、PVC和COC等,对有机溶剂的耐受性较好,但难以与其他材料形成可靠的密封。

水凝胶材料:

水凝胶材料如明胶、GelMA和藻酸盐等,具有良好的生物相容性和渗透性,可更好地模拟细胞外基质环境。

总的来说,每种材料都有各自的优缺点,在微流控芯片的制造过程中需要根据具体应用需求进行选择和优化。近年来,研究人员已通过材料改性、多材料集成等方法,进一步拓展了微流控芯片的应用范围。

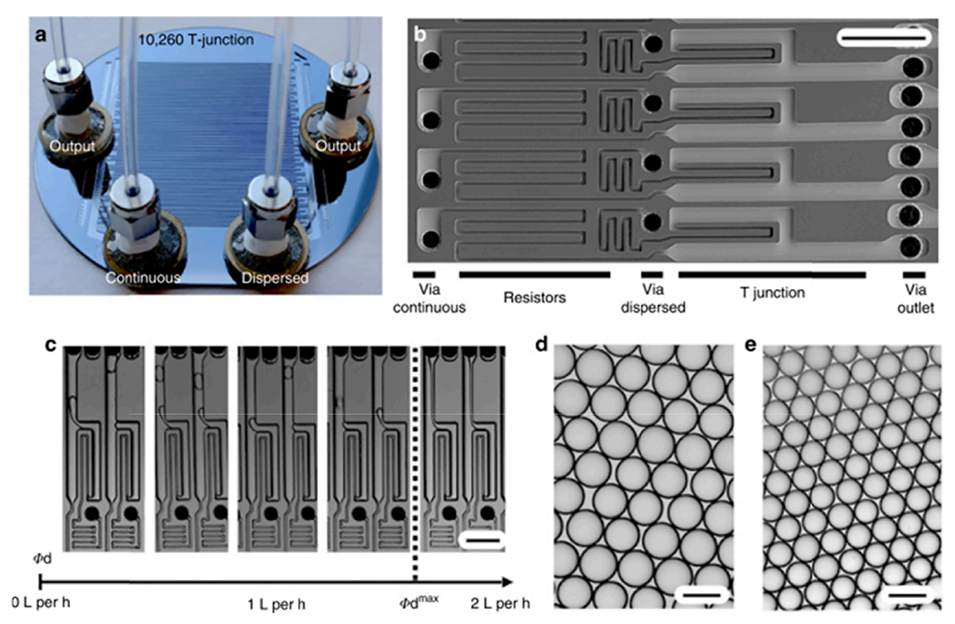

图1.全硅和玻璃微流控芯片用于高通量微粒生产。

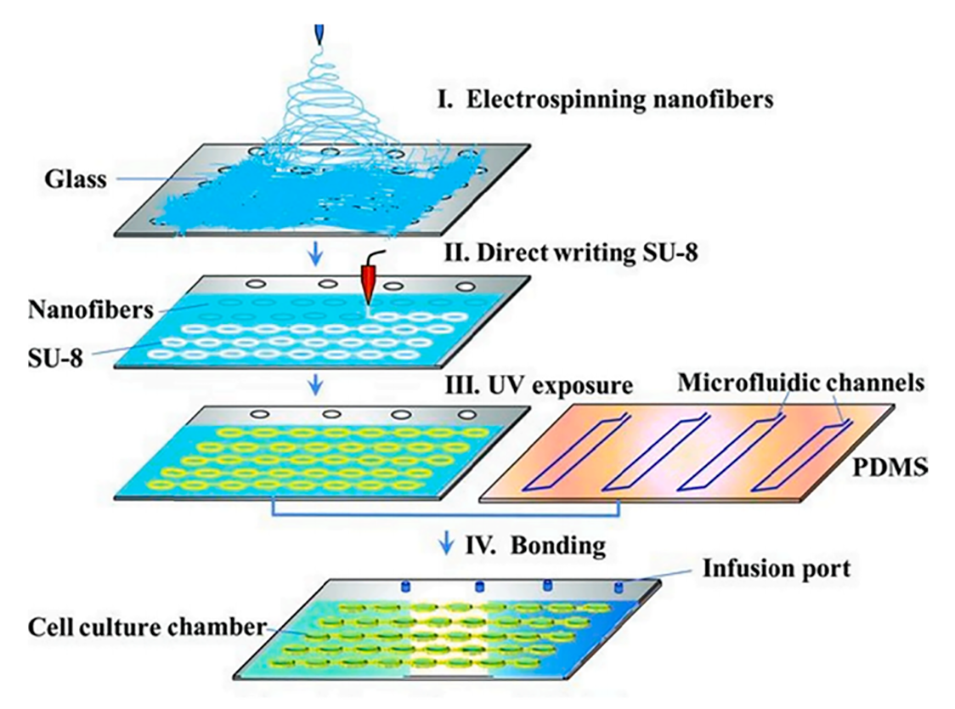

图2.与微流体通道集成的纳米纤维支架阵列的示意图。

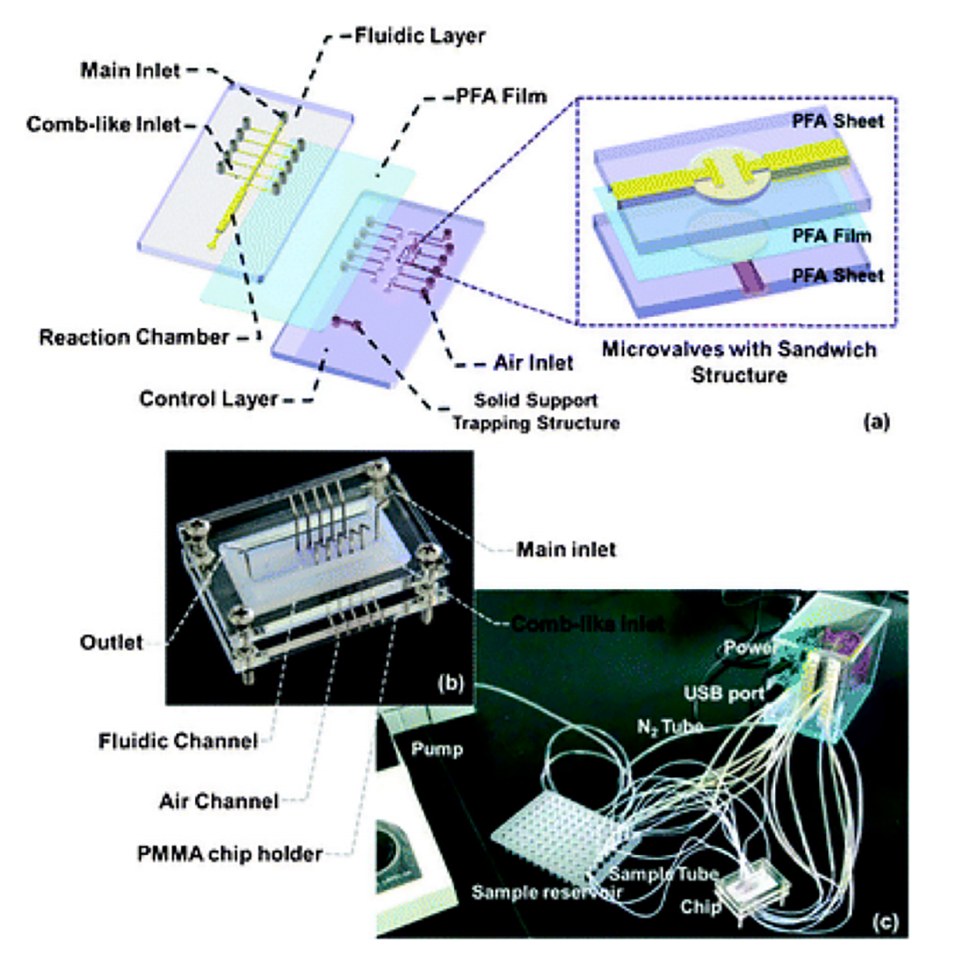

图3.用于肽合成的全特氟纶微流控芯片。

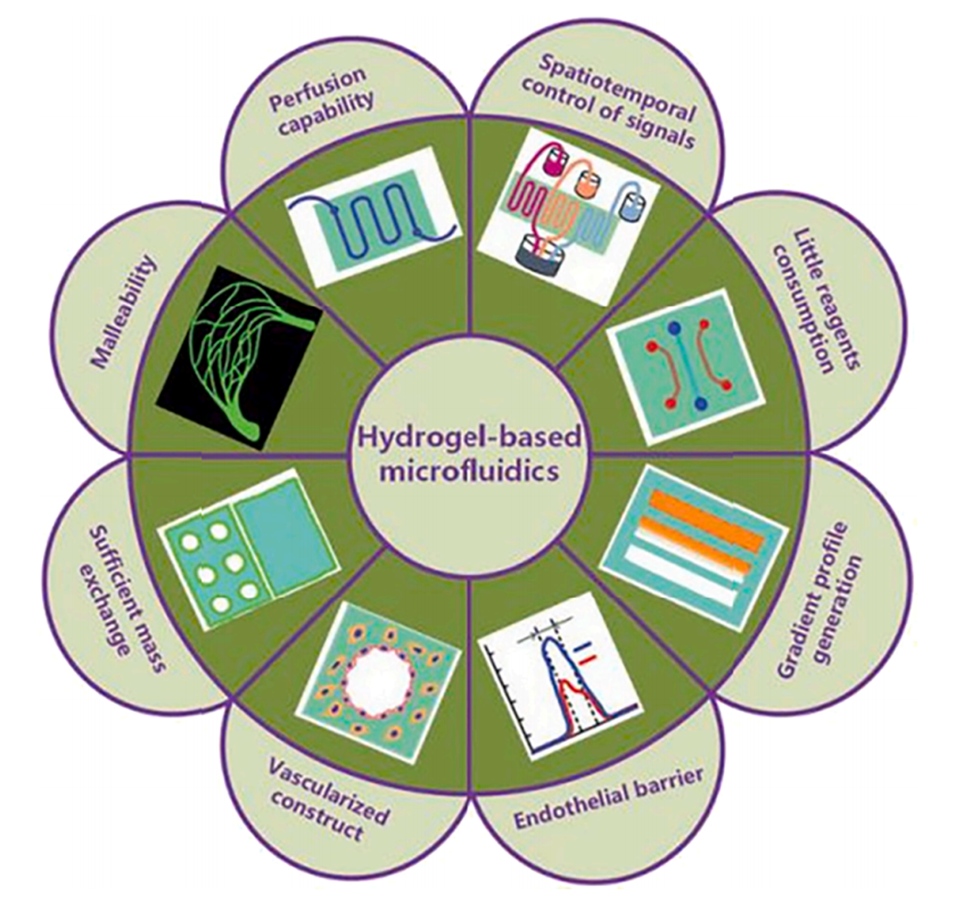

图4.基于水凝胶的微流控芯片的卓越之处。

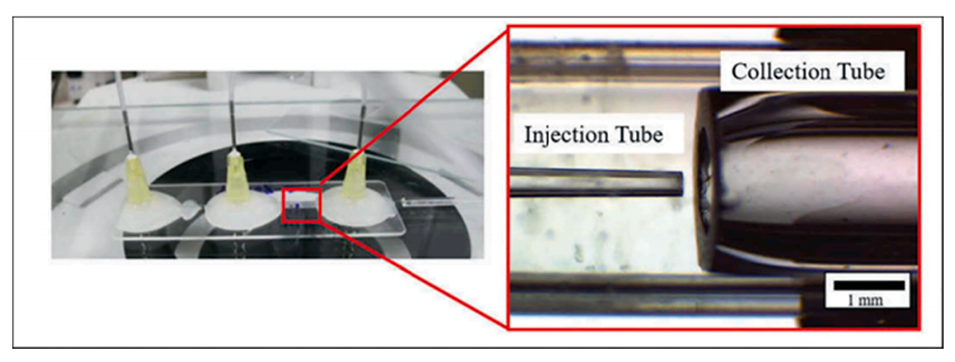

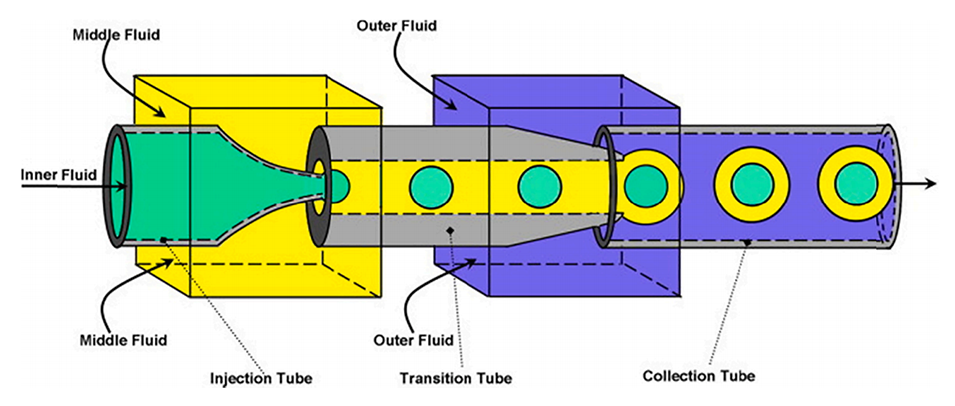

图5.玻璃毛细管微流体装置的示意图。

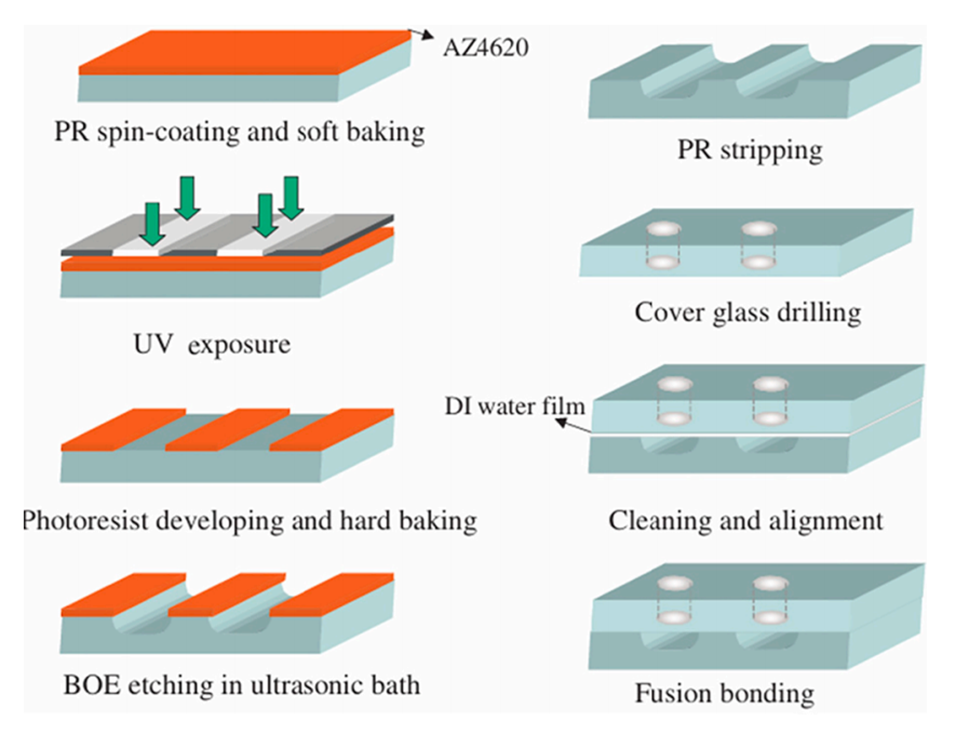

图6.硅和玻璃通常使用标准的光刻技术进行加工。

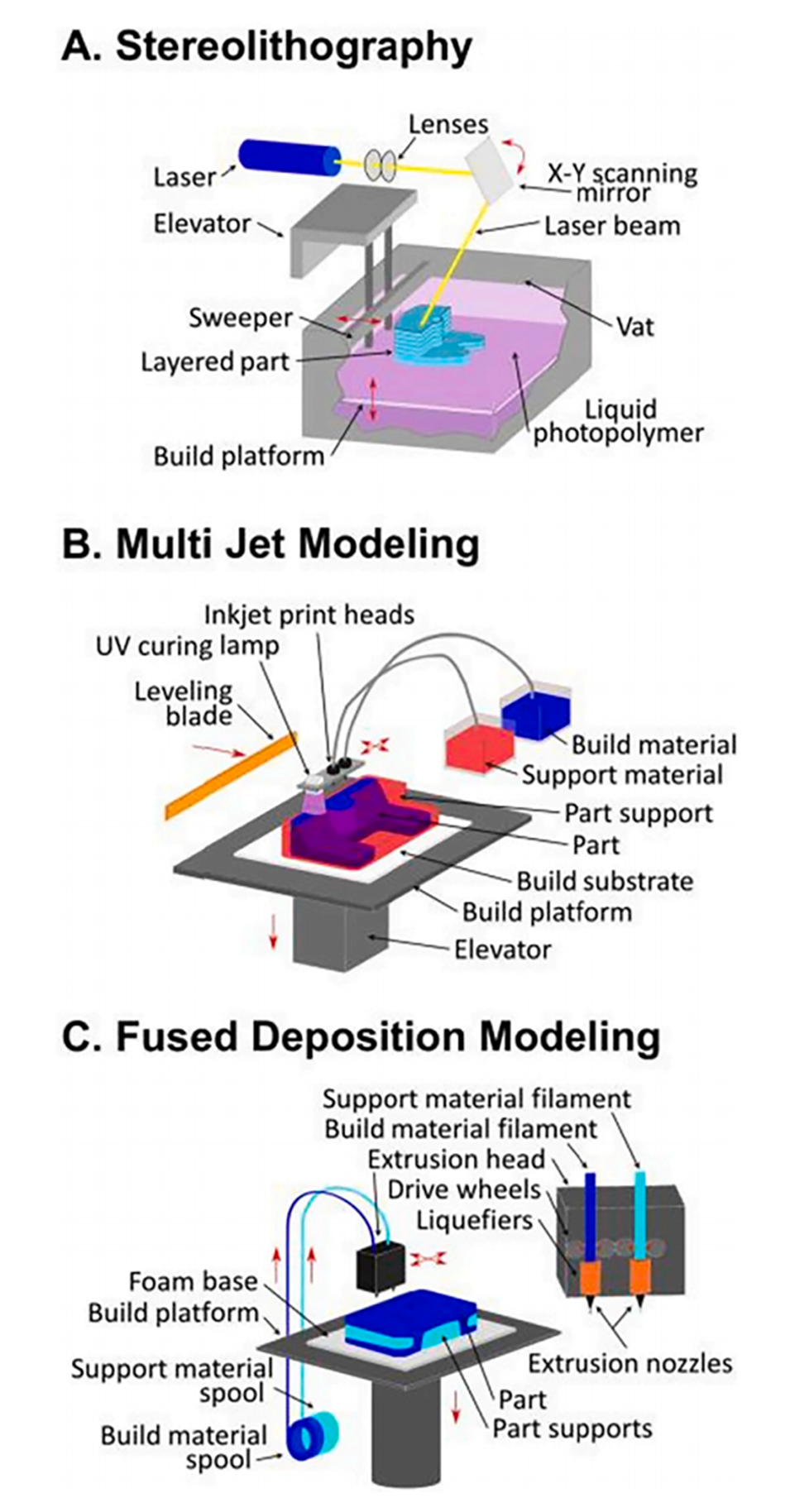

图7.微流体中的3D打印技术。

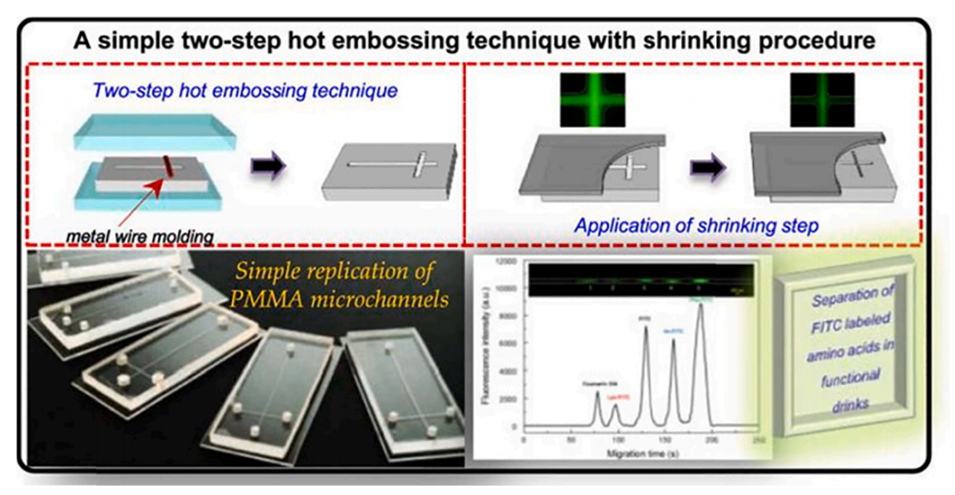

图8.提出了一种简单的方法,即采用带有收缩程序的金属线模具的两步热压技术。

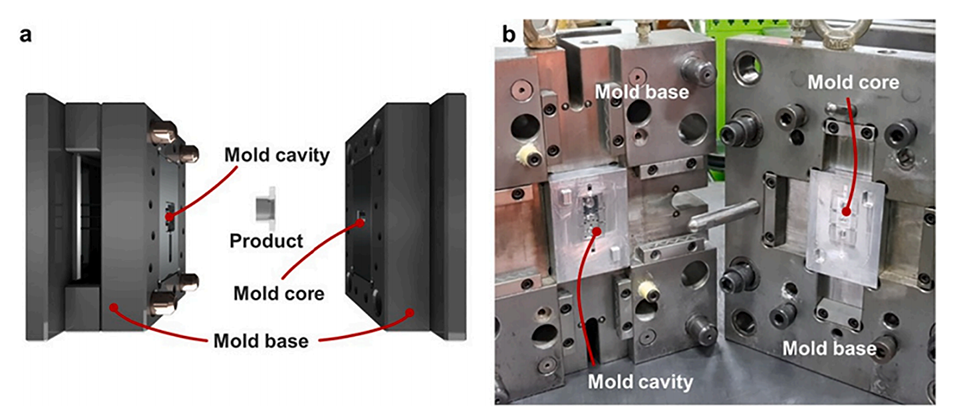

图9.注塑模具的示意图和用于成型IMPACT装置的实际模具的照片。

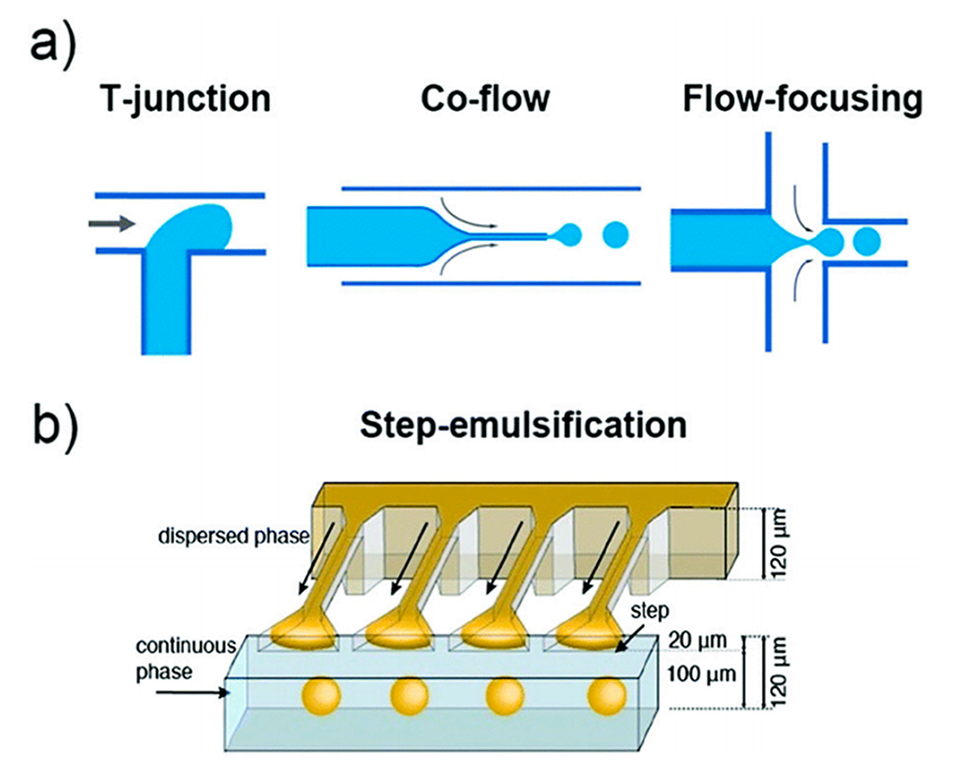

图10.(a)各种通道几何形状的示意图,包括交叉流、共流和流动聚焦。(b)带有四个平行液滴标记的阶梯乳化通道的示意图。

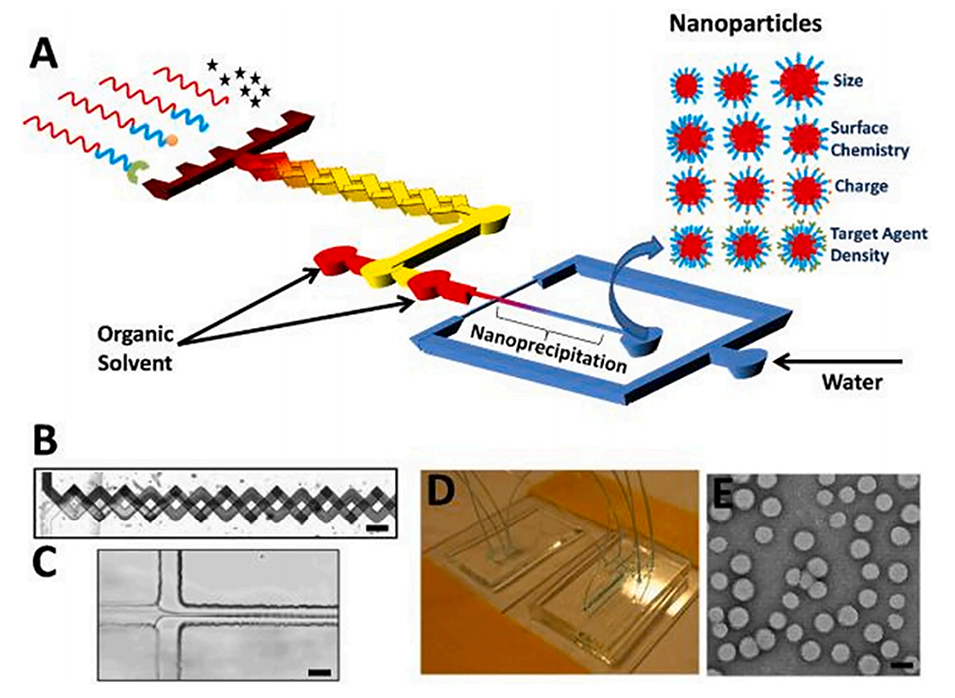

图11.用于快速合成纳米颗粒的微流体平台。

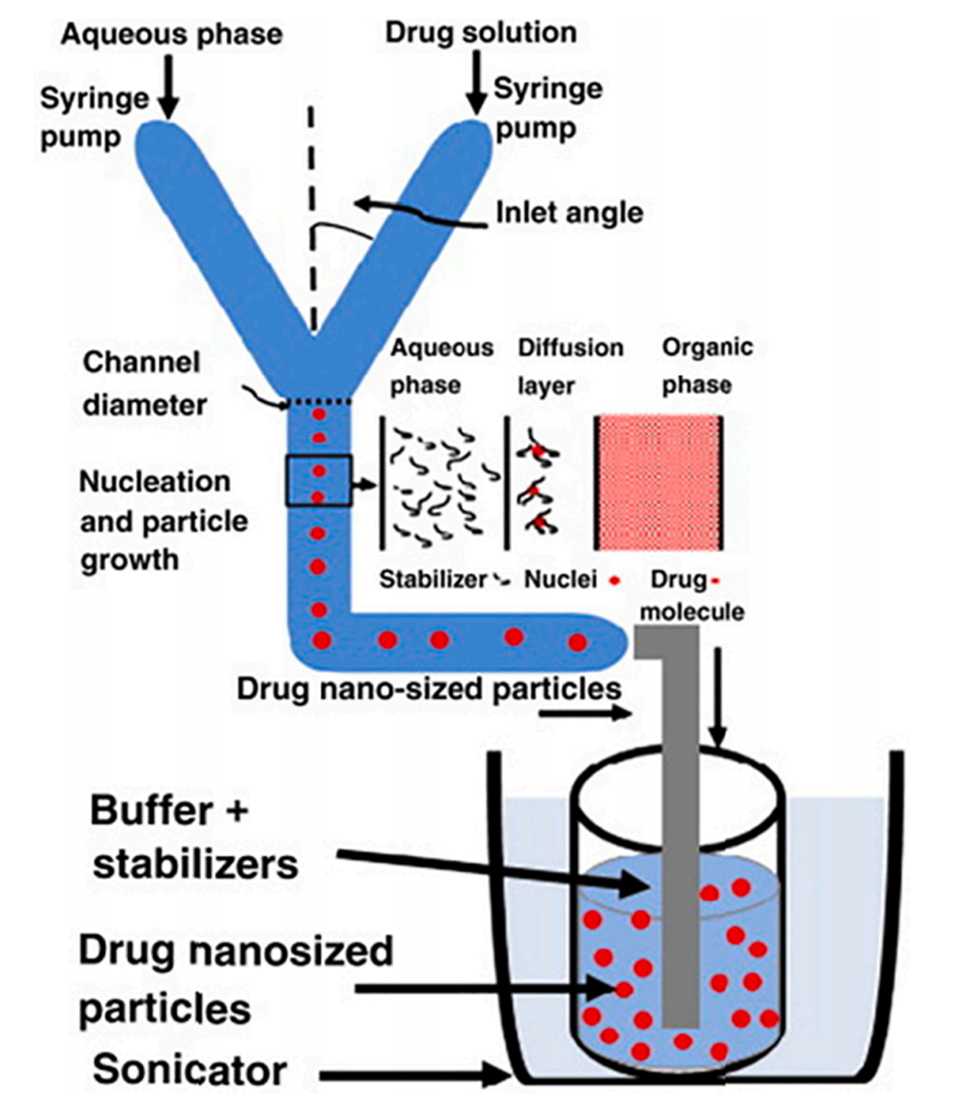

图12.沉淀法制备氢化可的松纳米混悬剂。

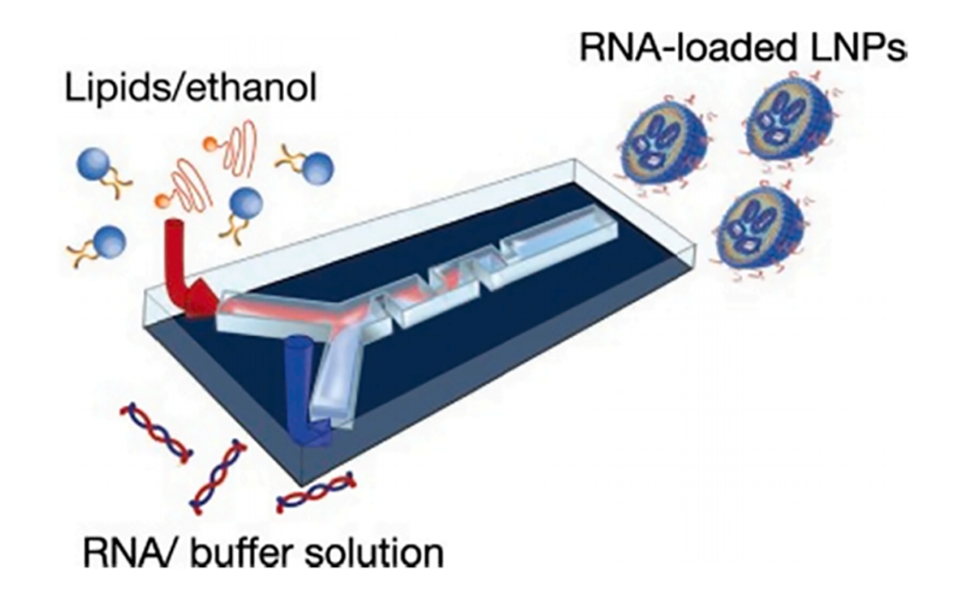

图13.脂质/乙醇和RNA/缓冲液进入微流体装置的示意图。

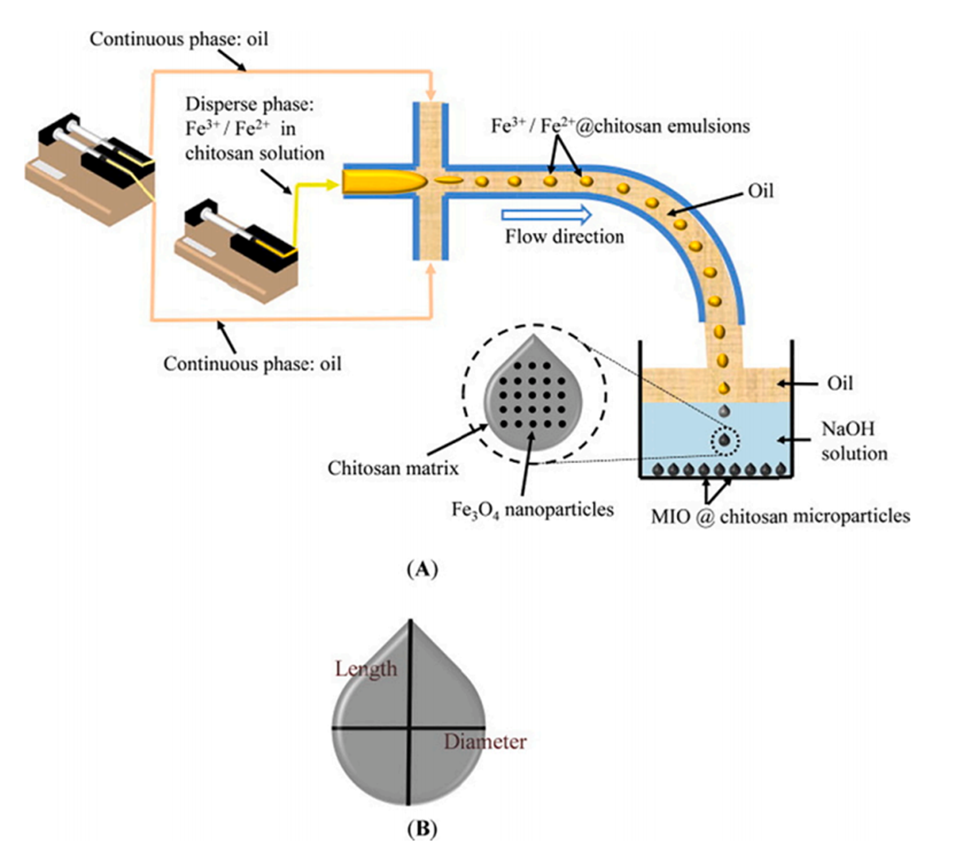

图14.(A)基于铁-壳聚糖溶液的共沉淀和凝胶化生产蝌蚪状氧化铁-壳聚糖复合颗粒的微流体乳化示意图。(B)蝌蚪状颗粒尺寸测量的图示。

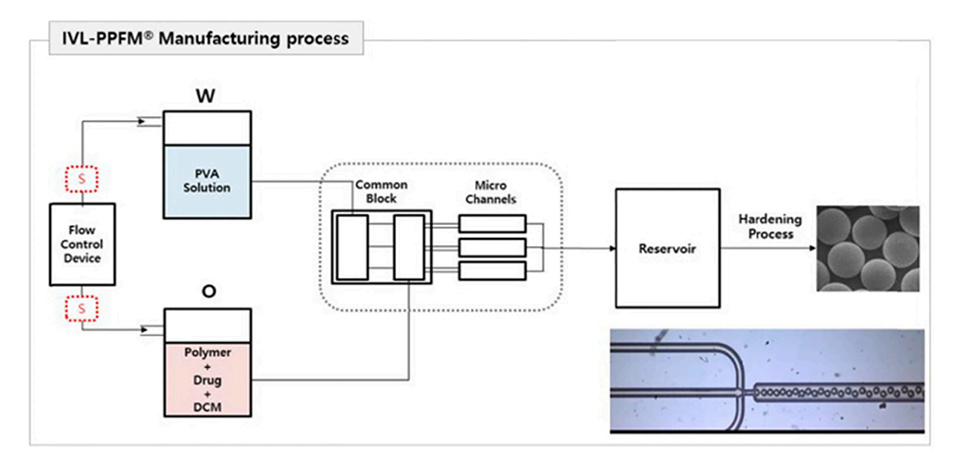

图15.利用微流体技术制备微球的工艺示意图。

图16.用于制备PLGA微球的乳液液滴生成微流体装置。

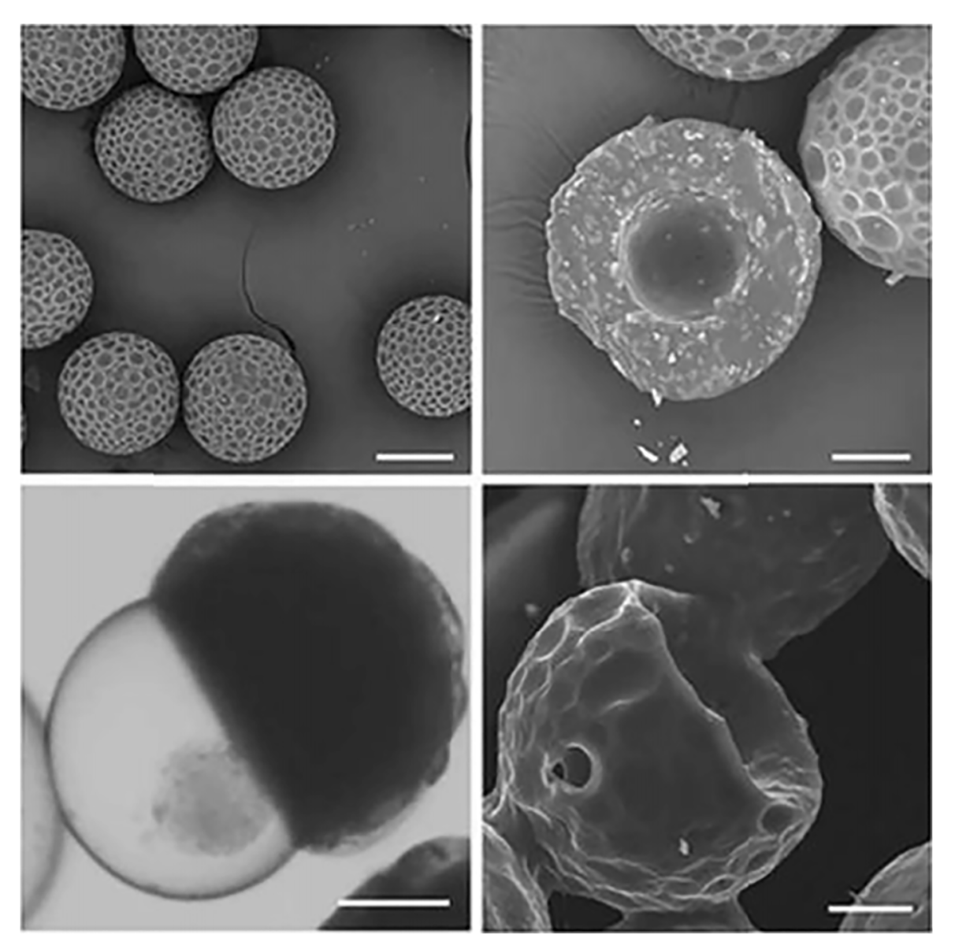

图17.姜黄素微胶囊外表面的扫描电镜显微照片。

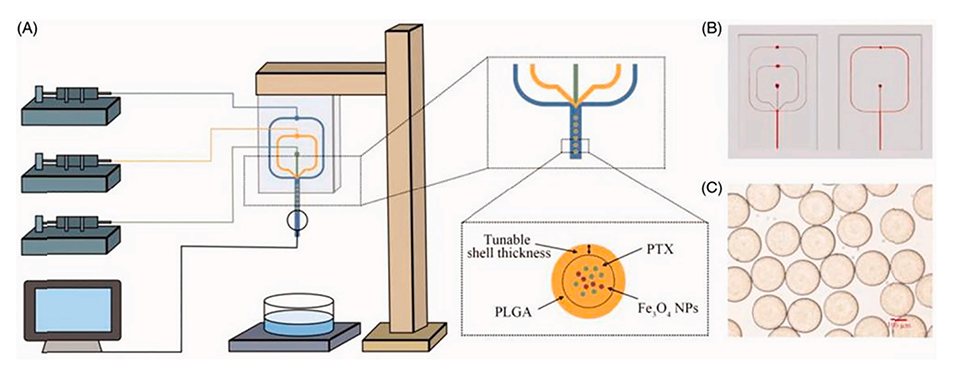

图18.用于制备单分散W/O/W双乳液的微流体装置的示意图。

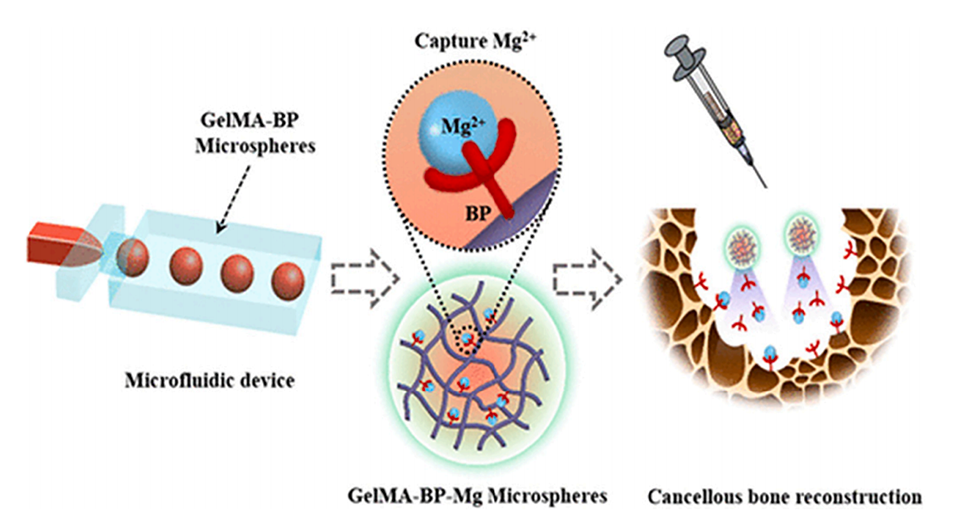

图19.微流控GelMA-BP微球的制备工艺以及捕获Mg2+的GelMA-BP-Mg微球的构建。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.124551