导读

近期,南京工业大学高兵兵副教授团队利用滚动微针制备了基于光子晶体的仿生超结构微流控微针贴片,用于高效伤口管理和生物医学应用。相关研究以“Rolling Stone Gathers Moss: Rolling Microneedles Generate Meta Microfluidic Microneedles (MMM)”为题目,发表在期刊《Advanced Functional Materials》上。

本文要点:

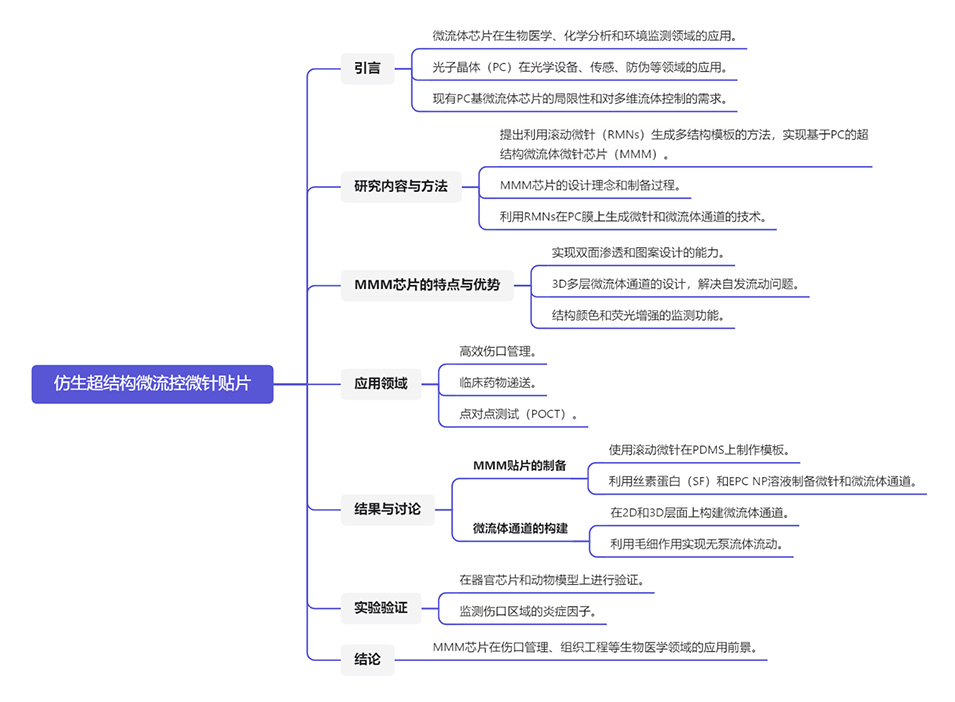

1、本研究利用滚动微针(RMNs)生成多结构模板的方法,实现了基于光子晶体膜(PC)的超结构微流体微针芯片(MMM),用于高效的伤口管理。

2、这种方法具有速度快、成本效益高的优势,通过直接在所需位置使用RMNs实现了双面渗透和图案设计,同时作为微针制作的模板工具。

3、RMNs与PC膜的集成设计出3D多层微流体通道,有效解决了液体自发流动的问题,当液体到达PC膜时,产生独特的结构颜色和荧光增强,可监测小鼠伤口中的炎症因子。

4、这种基于生物启发的贴片不仅在伤口管理方面具有重要潜力,还可应用于临床药物递送和点对点测试(POCT)等领域。

全文总结/概括:

使用滚动微针(RMN)生成超结构微流控微针芯片(MMM)有何优势?

在生成超结构微流控微针芯片(MMM)中使用滚动微针(RMN)的优点包括:

1、速度和成本效益:RMN能够在所需位置创建穿孔,实现双面渗透和图案设计,从而在速度和成本效率方面提供优势。

2、双面渗透和图案化设计:RMN有助于双面渗透和图案设计,同时作为微针制造的模板工具,这对有效的伤口管理至关重要。

3、与光子晶体(PC)膜的集成:RMN与PC膜的集成导致了3D多层微流控通道的设计,有效地解决了与自发流体流动相关的问题。

4、多功能:微针阵列还起到微流控通道的作用,利用毛细管力自发地促进微规模设备内流体的精确控制、混合和传输。

5、伤口的实时监测和管理:液体与PC膜的相互作用产生了独特的结构颜色和荧光增强,能够监测伤口中的炎症因子,并促进有效的伤口管理。

6、生物医学应用潜力:MMM贴片不仅在伤口管理方面具有巨大潜力,而且在临床药物递送和护理点测试(POCT)等领域也具有巨大潜力。

RMN与PC膜的集成如何解决与自发流体流动相关的问题?

滚动微针(RMN)与光子晶体(PC)膜的集成通过以下方式解决了与自发流体流动相关的问题:

1、3D多层微流体通道:RMN与PC膜的集成导致了3D多层微流通道的设计。这种3D结构允许更精确地控制和操纵流体流动,克服了微流体芯片局限于单个平面的限制。

2、毛细管力:微针阵列也起到微流体通道的作用,它利用毛细管力自发地促进微尺度设备内流体的精确控制、混合和传输。这允许流体的有效运动而不需要外部驱动力。

3、实时监测:当流体到达PC膜时,它会产生独特的结构颜色并表现出荧光增强。这使得能够实时监测伤口中的炎症因子,展示了集成系统管理流体流动和分析生物标志物的能力。

总体而言,RMN与PC膜的集成通过实现3D微流体通道的设计并促进对流体运动的精确控制和监测,为解决与自发流体流动相关的问题提供了解决方案。

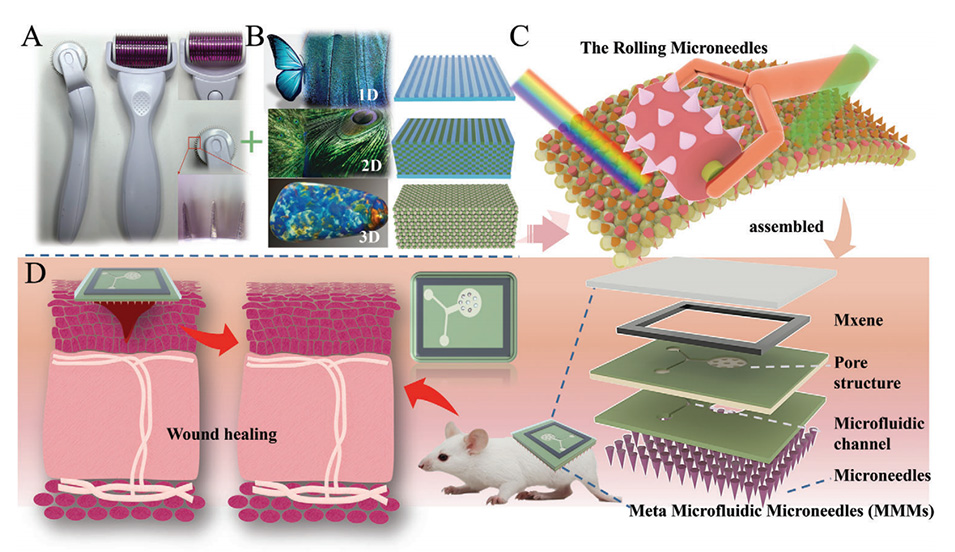

图1.用于智能伤口管理(包括运动传感、生化分析和伤口愈合)的超结构微流控微针(MMM)示意图。

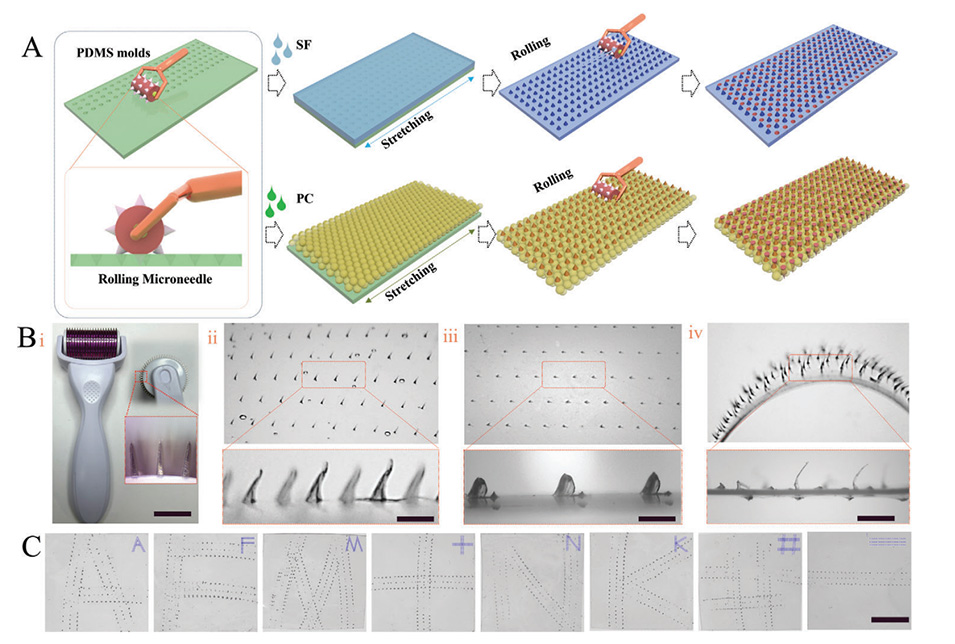

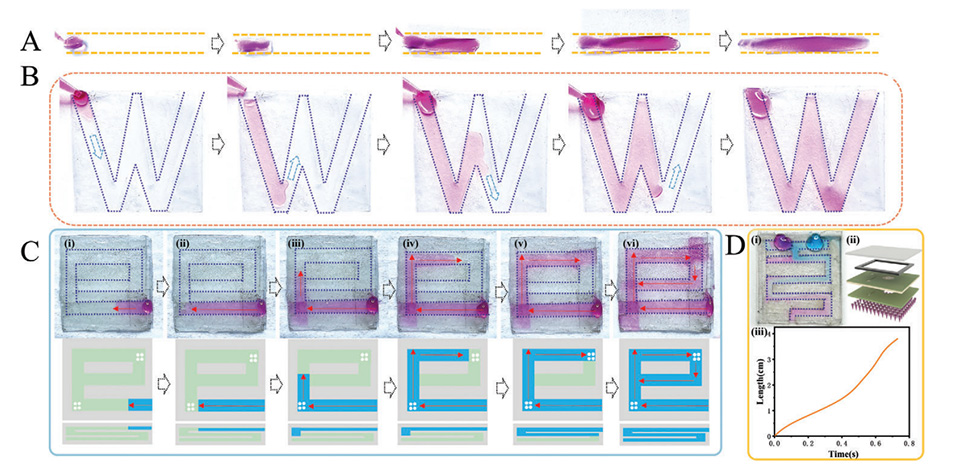

图2.MMM贴片的制备与表征。

图3.微流控通道构建和图案化示意图。

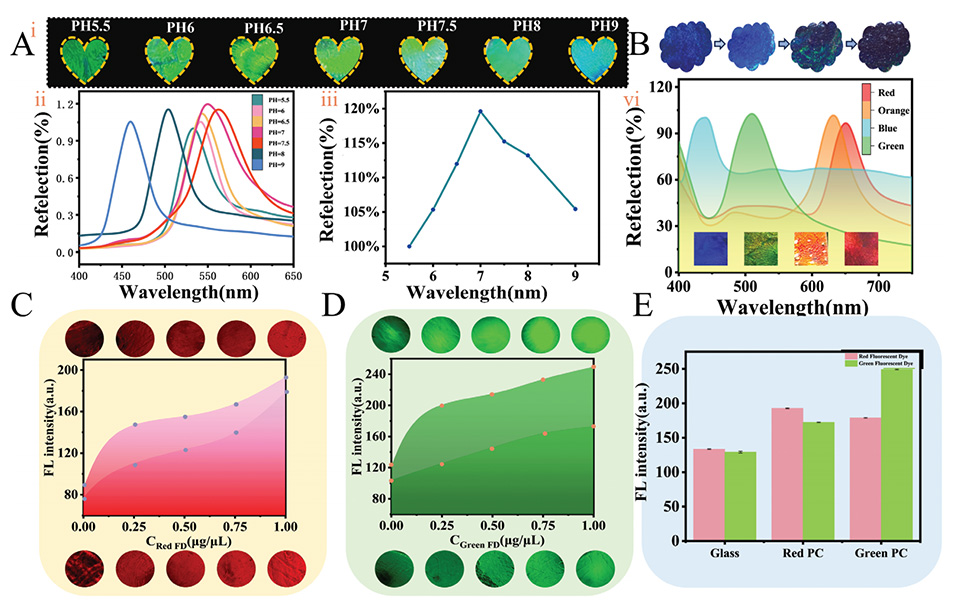

图4.MMM贴片对荧光的选择性增强示意图。

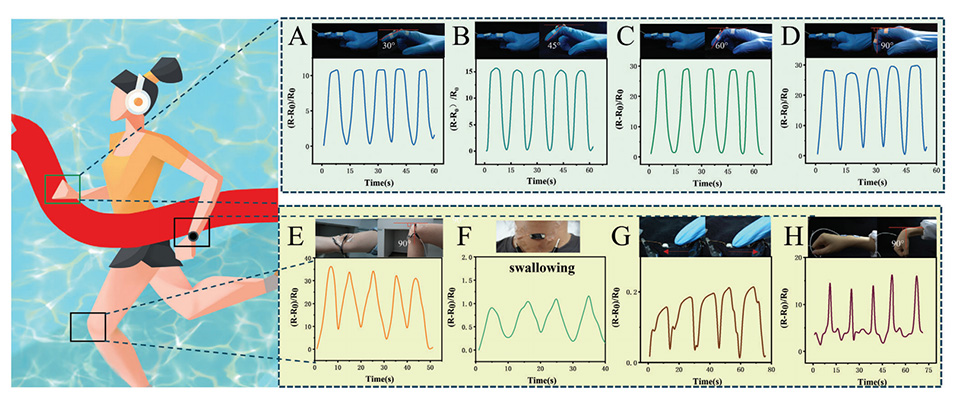

图5.贴在手指、手腕、膝盖和喉咙处的MMM贴片,用于实时传导响应。

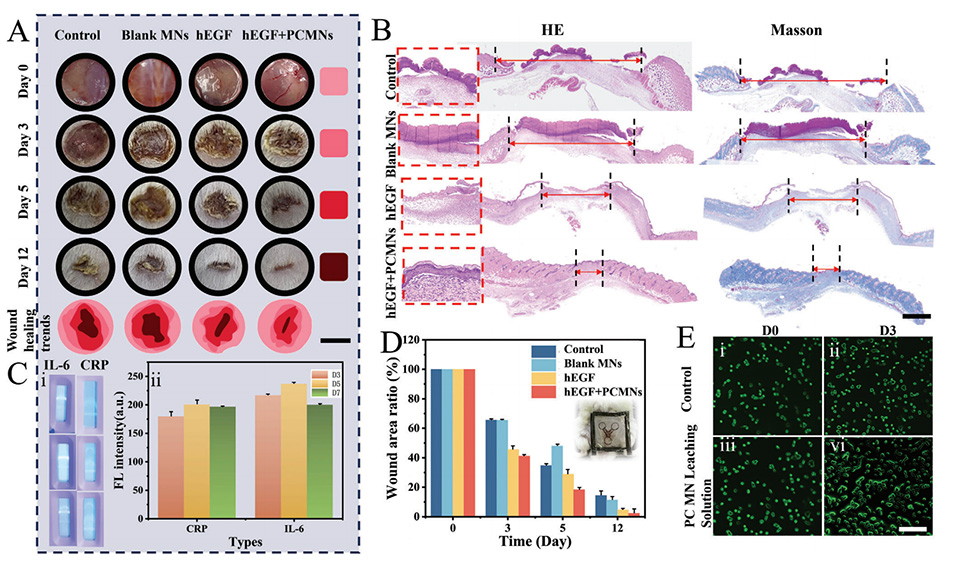

图6.MMN敷料对表皮伤口的体内治疗评估。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202316565