益生菌对于维持肠道菌群结构和促进人类健康至关重要,但其存活率常受到温度波动、pH变化和机械搅拌等环境压力因素的影响。为了应对这些挑战,微流控技术提供了一个有前景的解决方案,通过精确控制微通道内的流体操作,该技术能够实现益生菌的个性化封装,保护其活性并确保在肠道内定点释放,从而增强益生菌的功效。

近期,大连工业大学食品学院苏文涛教授发表综述,全面探讨了微流控技术在益生菌封装和胃肠道递送方面的应用。首先阐明了微流控设备的设计和应用,此外,还研究了通过微流控设备制备的载体的使用情况。随后,通过体外胃肠道模拟和体内实验评估了封装方法的有效性,强调了微流控技术在提高益生菌递送效率和健康效果方面的潜力。相关研究成果以“Microfluidic Strategies for Encapsulation, Protection, and Controlled Delivery of Probiotics”为题目发表于期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。

本文要点:

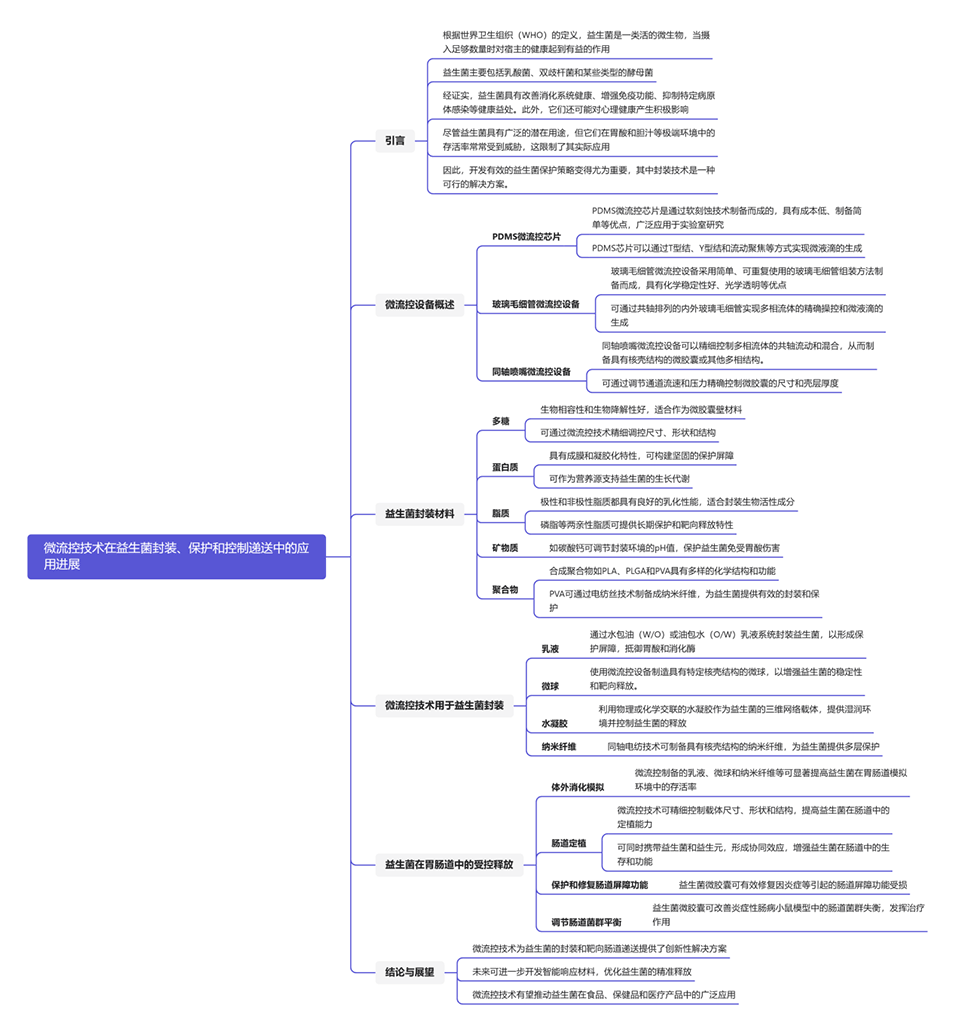

1、这篇综述全面探讨了微流控技术在益生菌封装和胃肠道递送方面的应用,重点是如何缓解与益生菌存活率相关的挑战。

2、首先阐明了微流控设备的设计与应用,为益生菌封装提供了精确的平台。

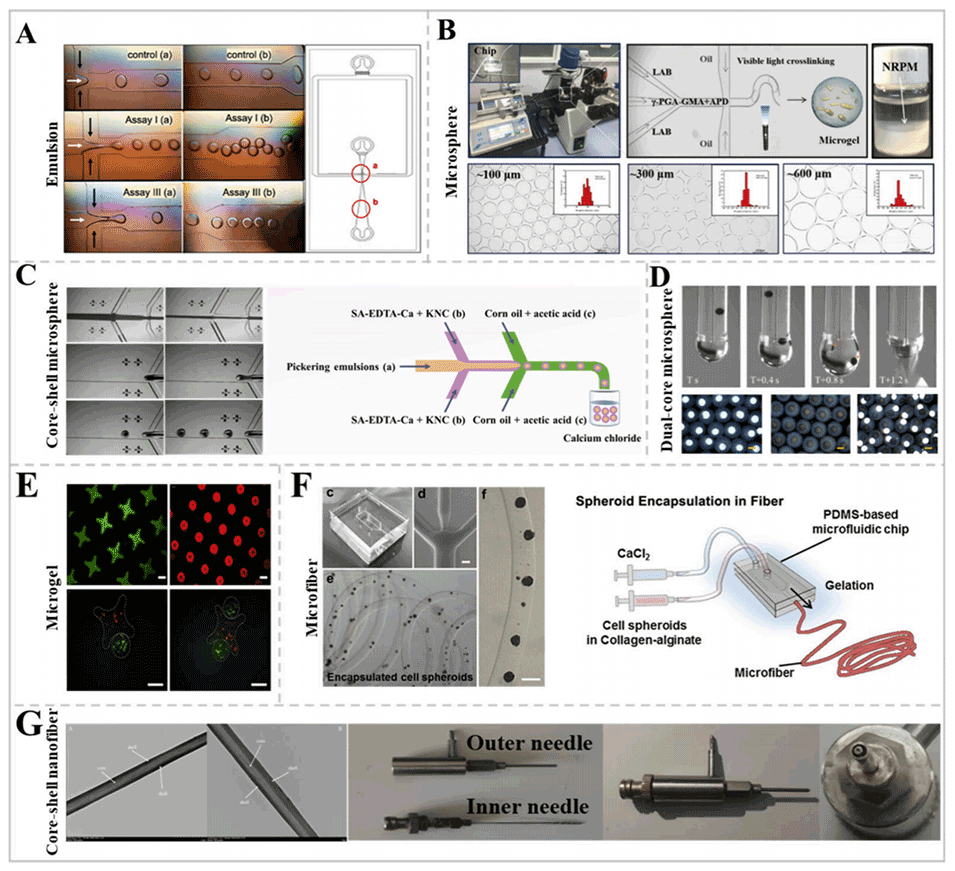

3、接着,探讨了通过微流控设备制造的载体(包括乳液、微球、凝胶和纳米纤维)在增强益生菌稳定性方面的应用。

4、随后,通过体外胃肠道模拟和体内实验评估了封装方法的有效性,强调了微流控技术在提高益生菌递送效率和健康效果方面的潜力。

5、总之,微流控技术是一种用于益生菌稳定化的开创性方法,为满足消费者对多样化功能性食品选择的需求提供了新的途径。

一张图读懂全文:

益生菌在实际应用中面临的一些挑战包括:

1、环境压力下的存活率问题:益生菌在加工和储存过程中,尤其是在遭遇温度变化、pH波动和机械搅拌等环境压力时,其存活率可能会显著下降。

2、胃酸和胆汁的耐受性:在通过胃肠道时,胃酸和胆汁的强烈酸性和酶解作用会杀死大量益生菌,减少其到达肠道的数量,影响功效。

3、储存和运输条件的限制:益生菌对温度和湿度较为敏感,不适宜的储存和运输条件会进一步限制其使用范围和益处。

4、传统包埋技术的局限性:传统封装技术如喷雾干燥、冷冻干燥和凝胶化技术,虽然提高了益生菌的稳定性,但可能因高温或极冷条件损害益生菌的活性,且难以精确控制载体的大小和形状。

5、安全性和可接受性问题:传统封装技术中使用的辅助材料如冷冻保护剂,可能引发安全性和可接受性问题,尤其在食品和药品应用中需要特别注意。

在益生菌封装过程中,选用适宜的封装材料是关键,这些材料必须能保护益生菌免受不利环境条件的影响,并确保其在体内特定部位和时间释放与吸收。以下是一些可用的封装材料及其特性:

多糖

由单糖单元通过糖苷键连接形成的天然高分子化合物。

具有良好生物相容性和生物可降解性,可减少体内排斥反应并降低长期积累风险。

物理可塑性高,可精确调整微胶囊的形状和大小,以适应不同的释放需求。

蛋白质

具有良好的成膜和凝胶化特性,为益生菌提供坚固的保护屏障。

两亲性增强了封装过程中的表面活性,有助于形成稳定的乳液体系。

脂质

包括极性脂质如单甘酯和磷脂,以及非极性脂质如胆固醇和甘油三酯。

出色的乳化能力,有助于形成能够稳定封装活性成分的胶束。

矿物质

如碳酸钙(CaCO3)等,可作为壁材添加剂,通过内部凝胶化方法形成高度均匀的载体。

能够中和胃液中的酸性物质,有助于为益生菌创造一个更适宜的pH环境,从而减少它们在通过胃部时的损害。

聚合物

包括合成聚合物如聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和聚乙烯醇(PVA)。

PVA因其出色的水溶性、成膜能力和粘附性,可通过电纺技术制备成具有特定核壳结构的纳米纤维,为益生菌提供有效的封装和保护。

在选择封装材料时,应综合考虑以下因素:

材料的生物相容性和生物可降解性,以确保在体内的安全性。

材料能否有效保护益生菌免受不利环境条件的影响。

材料是否支持益生菌在胃肠道中的靶向释放,以确保有效性。

材料成本及其在大规模生产中的可行性。

图1.微流控技术在益生菌封装和胃肠道递送方面的进展。

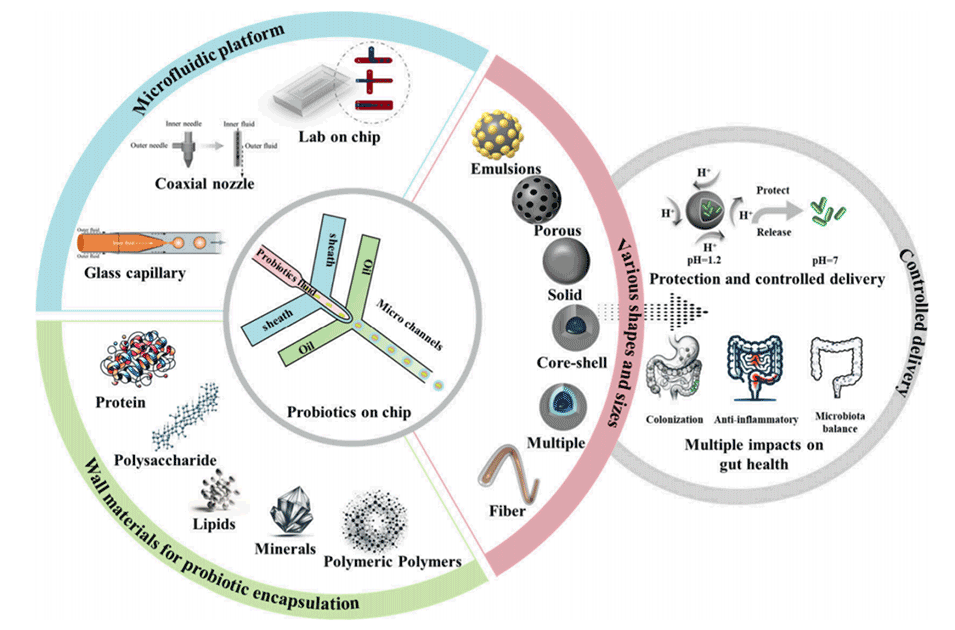

图2.用于益生菌封装的微流控装置。从硅基模具上剥离PDMS芯片的过程示意图(A),芯片中用于液滴生成的设计主要包括T型结构、Y型结构和流动聚焦技术,其中A和B分别表示连续相和分散相(B),使用同轴对齐的内外玻璃毛细管生成液滴的示意图(C),以及同轴喷嘴微流控装置的结构示意图(D)。

图3.用于益生菌封装、微球制备和输送系统的先进微流控技术。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c02973