导读:

近期,中国石油大学(华东)石油工程学院钟俊杰教授、张丽媛教授等人发表综述,主要介绍了用于制备智能微胶囊的液滴微流控原理,智能微胶囊作为递送系统的特点和应用,以及与智能微胶囊相关的挑战和潜在影响。研究内容以“Revolutionizing targeting precision: microfluidics-enabled smart microcapsules for tailored delivery and controlled release”为题目,发表在期刊《Lab on a Chip》上。

本文要点:

1、本文综述了基于微流控技术制备的智能微胶囊在靶向递送和可控释放方面的最新进展。

2、首先介绍了液滴形成、微流体材料选择及其优势,随后总结了单、双及高阶乳液模板的微胶囊作为递送系统的应用。

3、重点讨论了被动靶向、主动靶向和微流控辅助靶向递送模式,以及通过智能膜和开关调节的控制释放机制。

4、尽管在智能微胶囊的研究中取得了显著进展,但仍需解决高通量生产、机械性能和靶向功能等挑战,以实现更广泛的实际应用。

一张图读懂全文:

使用微流体技术制造智能微胶囊具有以下优势:

1、精确控制:微流体技术能够精确控制流体动力学,生成高度单分散和可控尺寸的乳液微滴。与传统乳化技术相比,微流体制备的微胶囊具有更低的尺寸分散度(CV<5%)。

2、灵活性:微流体技术能够通过调节通道几何形状和流体组分,制造出不同形状和结构的微胶囊,如Janus微球、雪人状微球等。

3、多组分封装:微流体技术能够制造出具有多个独立腔室的复杂微胶囊结构,实现对不同性质物质的分隔共同封装。

4、高通量生产:通过并行化或多层微流体装置,可以大幅提高微胶囊的生产效率,满足大批量应用需求。

5、减少交叉污染与试剂消耗:微流体系统提供了更加稳定的反应条件,降低了试剂消耗,有效防止了交叉污染,简化了后处理过程。

综上,微流体技术以其高精度、灵活性和高效性,为智能微胶囊的制造提供了强大的技术支持,显著提升了其在多领域的应用价值。

智能微胶囊实现靶向递送的方式主要包括以下几种:

1、被动靶向递送:

利用载体的物理化学性质,如尺寸、表面电荷、形状和刚性来实现在目标部位的局部积累。

利用目标部位特有的微环境特征来增加局部药物聚集,主要分为内部刺激介导和外部刺激介导两种类型。

内部刺激介导利用组织微环境中的特征,如pH值、氧化还原状态、电解质和温度。

外部刺激介导则通过响应光、磁场或超声波等外部刺激来实现靶向。

2、主动靶向递送:

通过在微胶囊表面修饰特定的靶向配体,如抗体、肽、叶酸等,实现与目标细胞或组织的特异性结合。

利用多种靶向配体的协同作用,提高靶向效果,如结合叶酸和其他配体的双靶向系统。

3、微流控辅助靶向递送:

利用微流控技术提高目标捕获和识别的效率,通过改善微流控亲和界面的动力学和热力学来增强靶向递送。

设计具有高表面积/体积比的微流控平台,如高宽比微通道芯片、微柱阵列芯片、微混合芯片和3D纳米多孔芯片,以增强目标与识别位点之间的接触率。

图1.微流体液滴发生器示意图,包括滴落和喷射模式(未按比例绘制)。

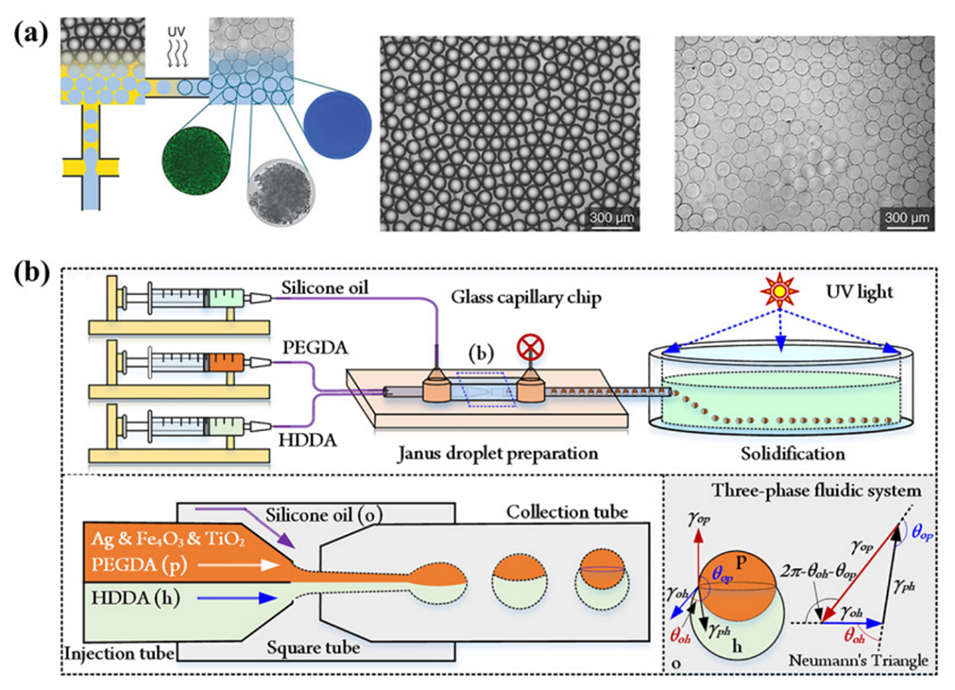

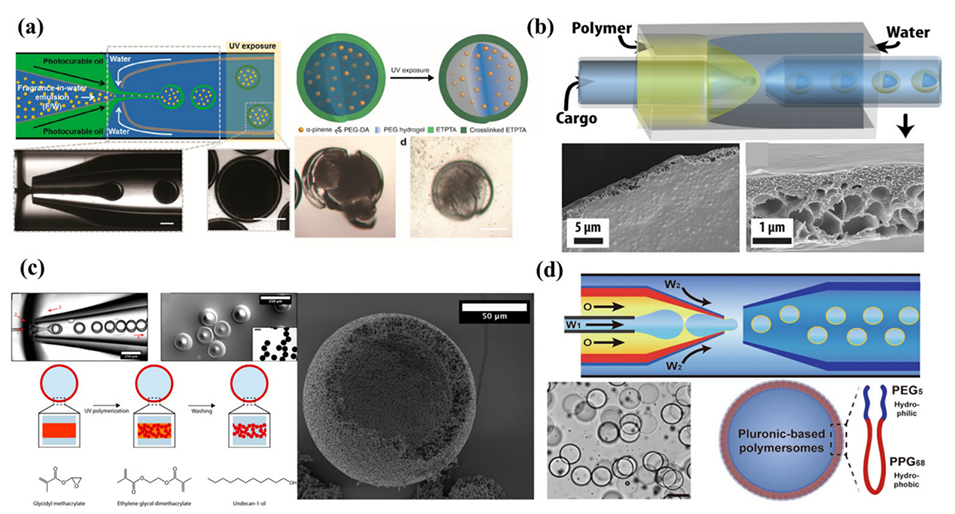

图2.组合式微流体装置:(a)多步微流体装置。(b)一步微流体和三个横截面示意图(A-A'、B-B'和C-C')。(c)先进的一步微流体,i-iv分别是内部、中间、外部和收集通道。(d)平行微流体装置。(e)多层微流体装置。

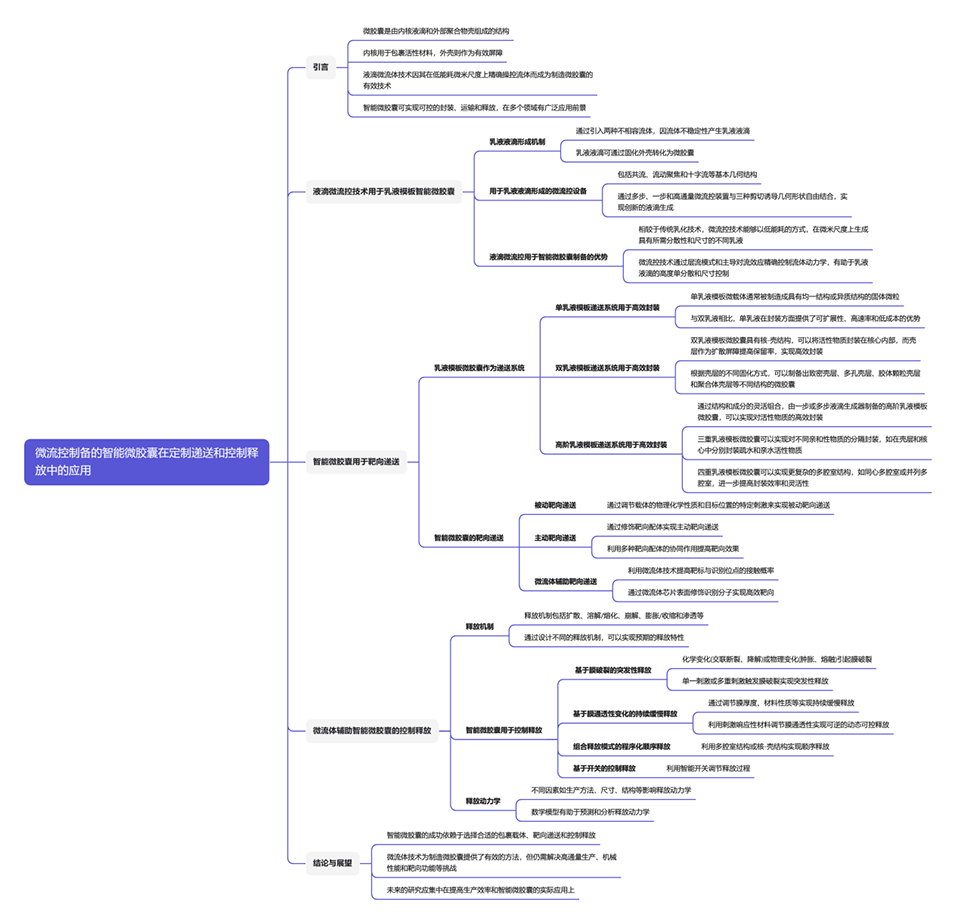

图3.具有均匀结构或非均匀结构的单乳液模板微粒。

图4.不同外壳的微胶囊:(a)外壳致密的微胶囊。(b)具有多孔外壳的微胶囊。(c)带有胶粒外壳的微胶囊。(d)带有聚合物外壳的微胶囊。

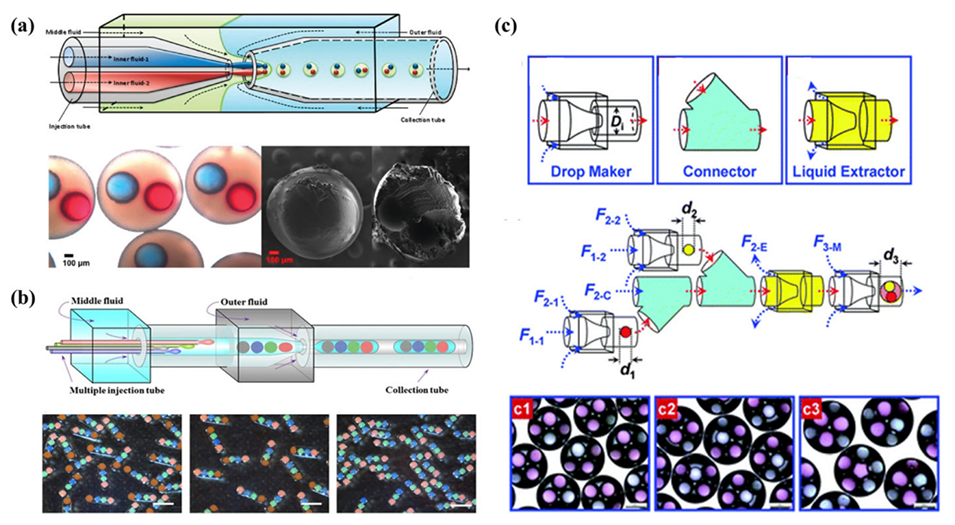

图5.使用不同微流体装置制备的多核双乳液模板微胶囊。

图6.使用不同微流体装置制备的高阶乳液模板微胶囊。

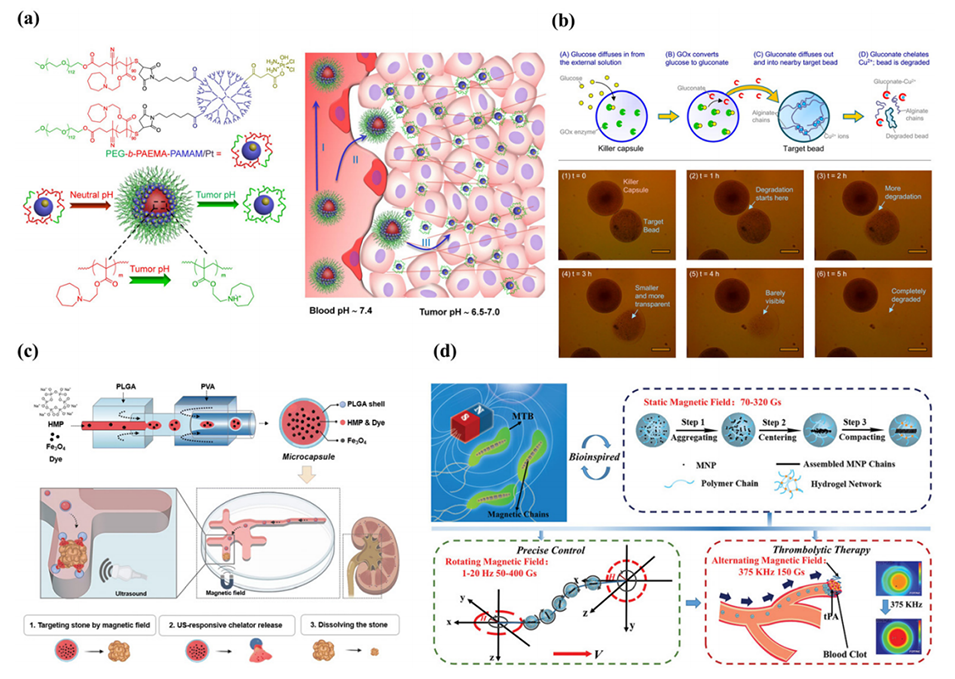

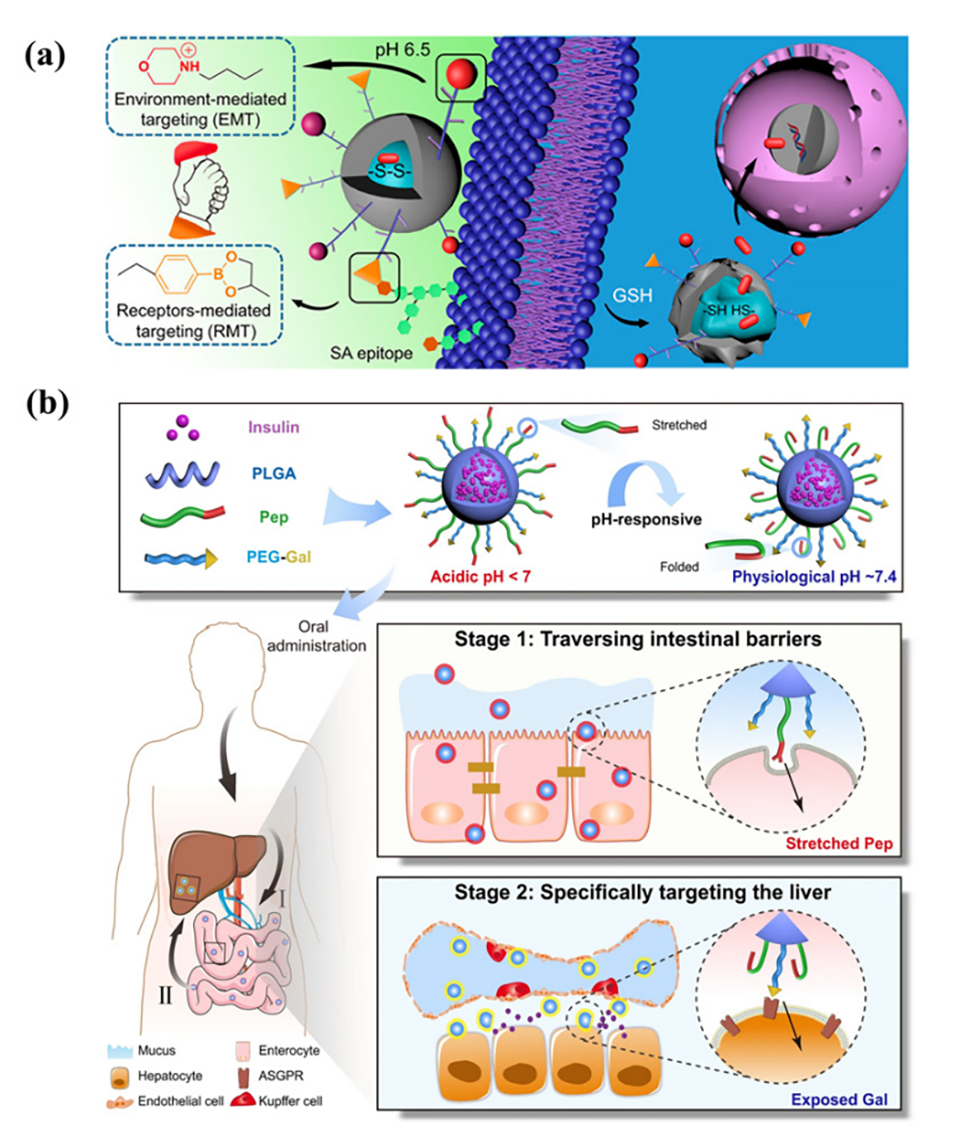

图7.采用不同被动靶向方法的智能微胶囊。

图8.采用不同主动靶向方法的智能微胶囊。

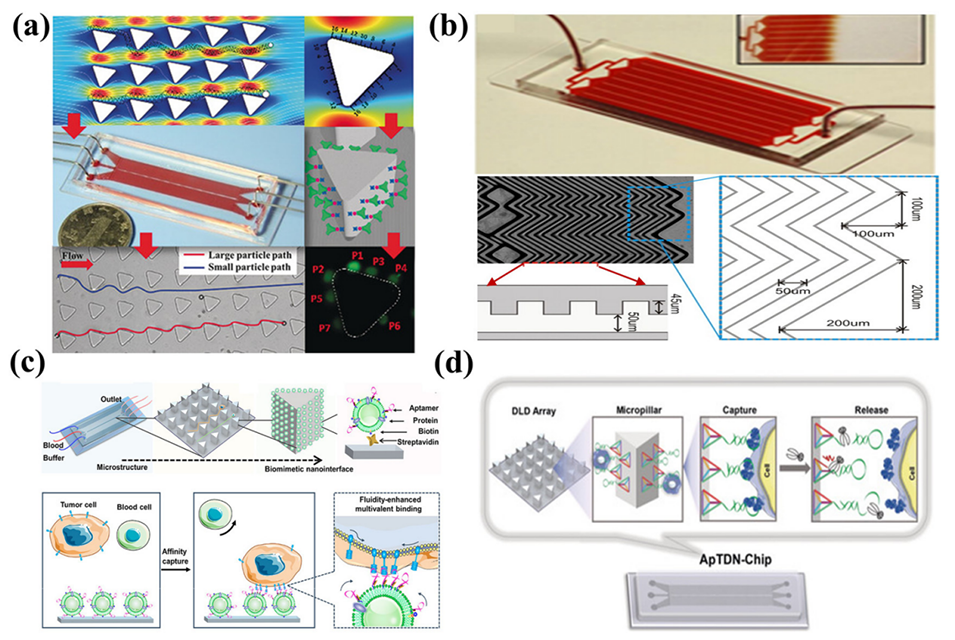

图9.微流体辅助靶向芯片。

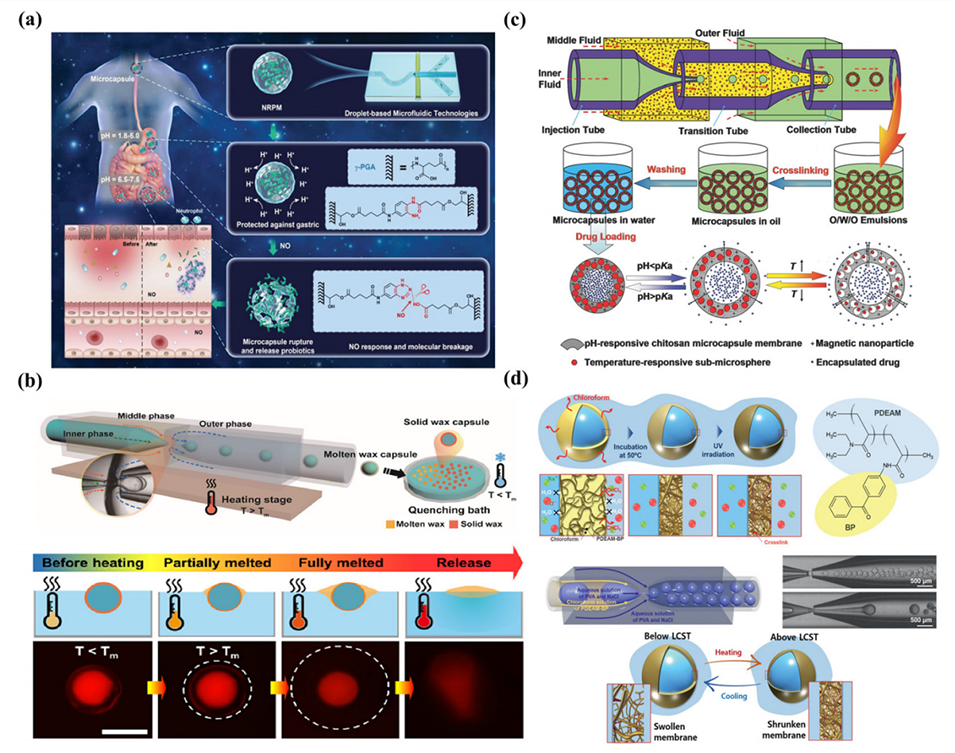

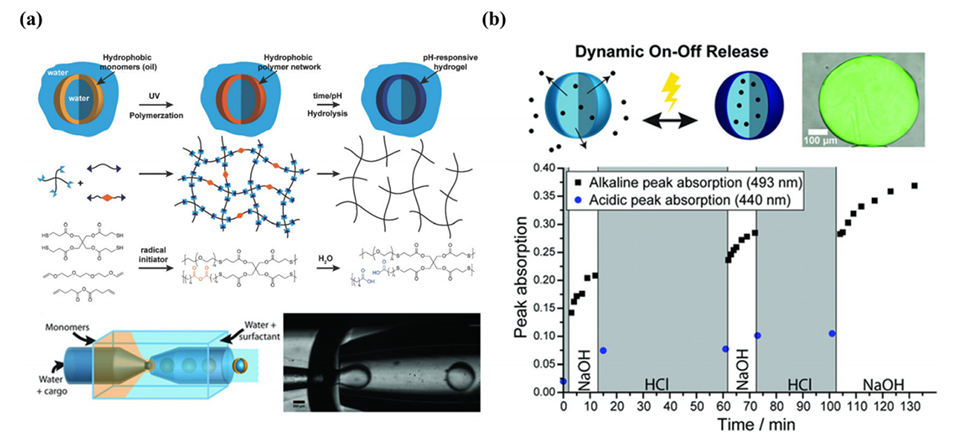

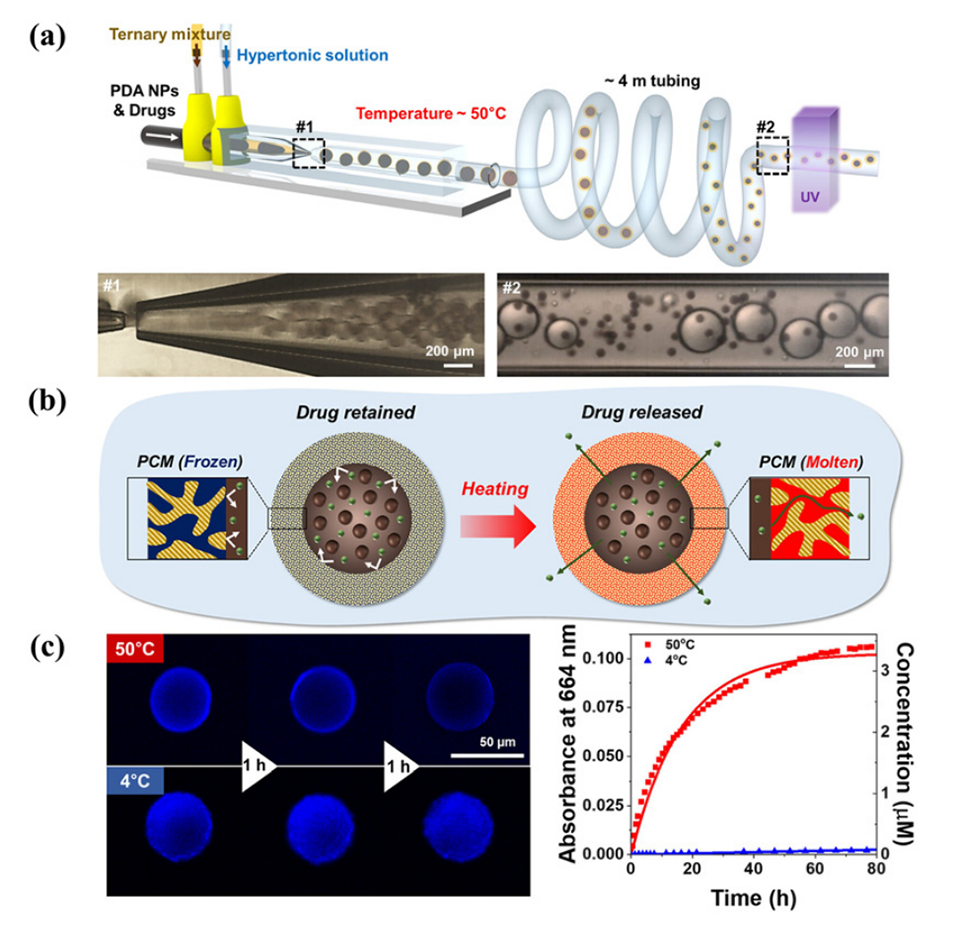

图10.基于膜控释的智能微胶囊。

图11.具有可逆渗透性切换的微胶囊,用于持续释放。

图12.程序化顺序释放的组合释放曲线。

图13.微流体辅助微胶囊膜与智能开/关控制释放。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D3LC00835E