导读:

放射治疗是治疗癌症的主要方式之一,但这通常会导致不同程度的皮肤损伤,从轻度皮疹到严重溃疡,目前尚无有效治疗方案。近期,浙江大学转化医学研究院周民教授团队联合浙江大学医学院附属第四医院王守界团队开发了一种基于藻蓝蛋白的多功能微球,能够有效治疗感染性辐射诱导皮肤损伤,通过抗氧化、抗炎、抗菌以及促细胞增殖和血管生成等多重机制发挥作用。相关研究以“Phycocyanin-based multifunctional microspheres for treatment of infected radiation-induced skin injury”为题目,发表在期刊《Biomaterials》上。

本文要点:

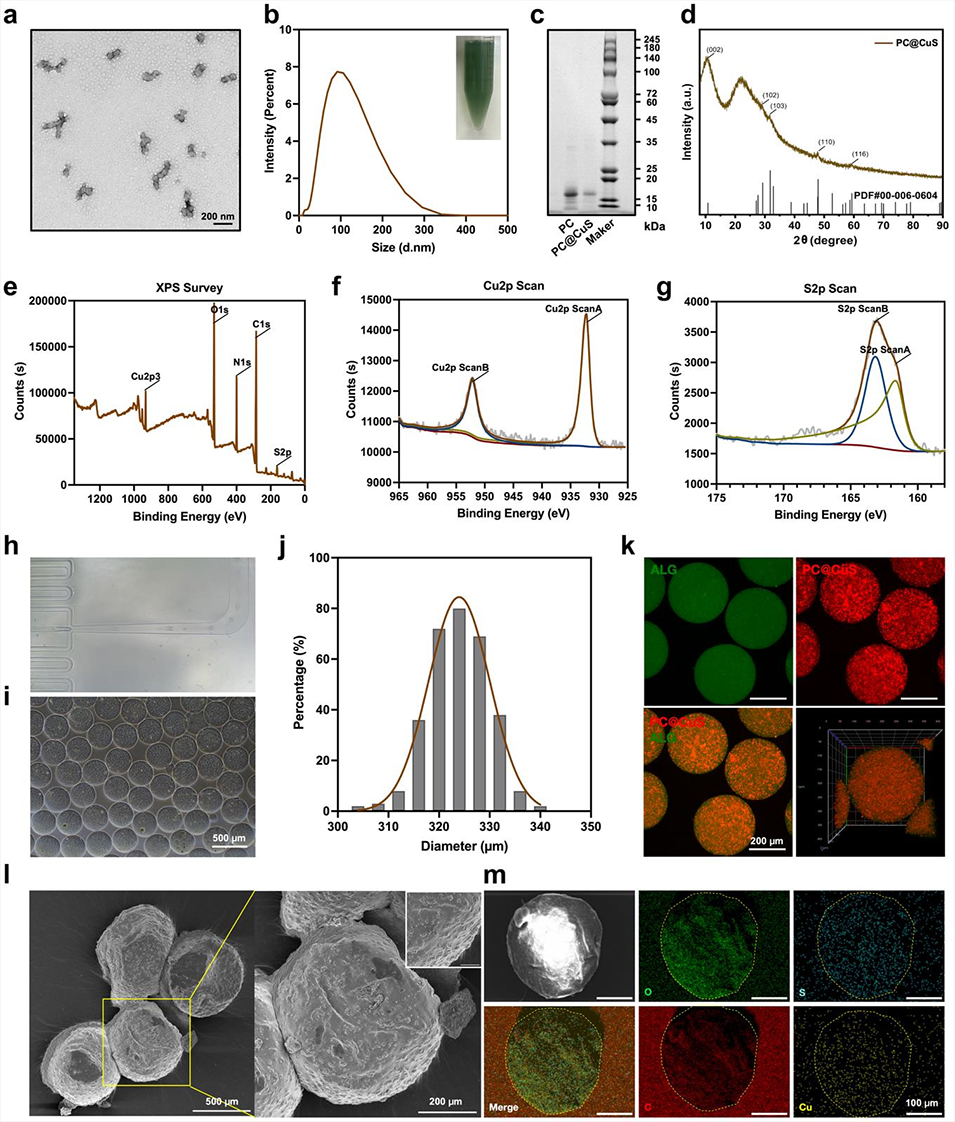

1、本研究通过微流控技术将藻蓝蛋白(PC)模板化的硫化铜纳米颗粒(PC@CuS)封装在藻酸盐(ALG)中,合成了一种多功能微球(PC@CuS-ALG)。

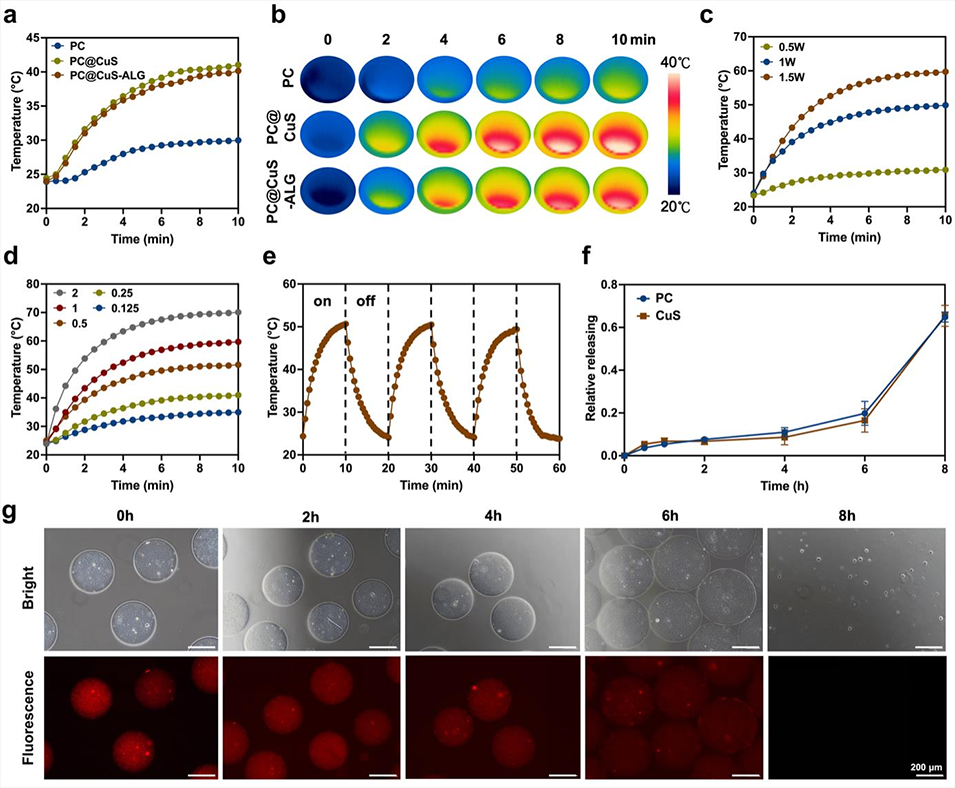

2、PC是一种来源于微藻的天然蛋白质,具有清除活性氧、修复放射损伤细胞、调节巨噬细胞炎症反应的能力,而CuS则具有良好的光热转换效率和抗菌性。

3、合成的微球可持续释放PC@CuS,保持伤口湿润,为细胞迁移和生长提供有利环境。

4、在受感染的放射性皮肤损伤小鼠模型中,PC@CuS-ALG表现出抗菌和促愈合效果,加速表皮组织再生,增加真皮肉芽组织厚度和成熟度,并改善炎症反应。

PC@CuS-ALG微球如何实现对放射性皮肤损伤的有效治疗?

1、藻蓝蛋白(PC):

PC是从微藻中提取的一种天然蛋白质,具有出色的抗氧化和抗炎特性。

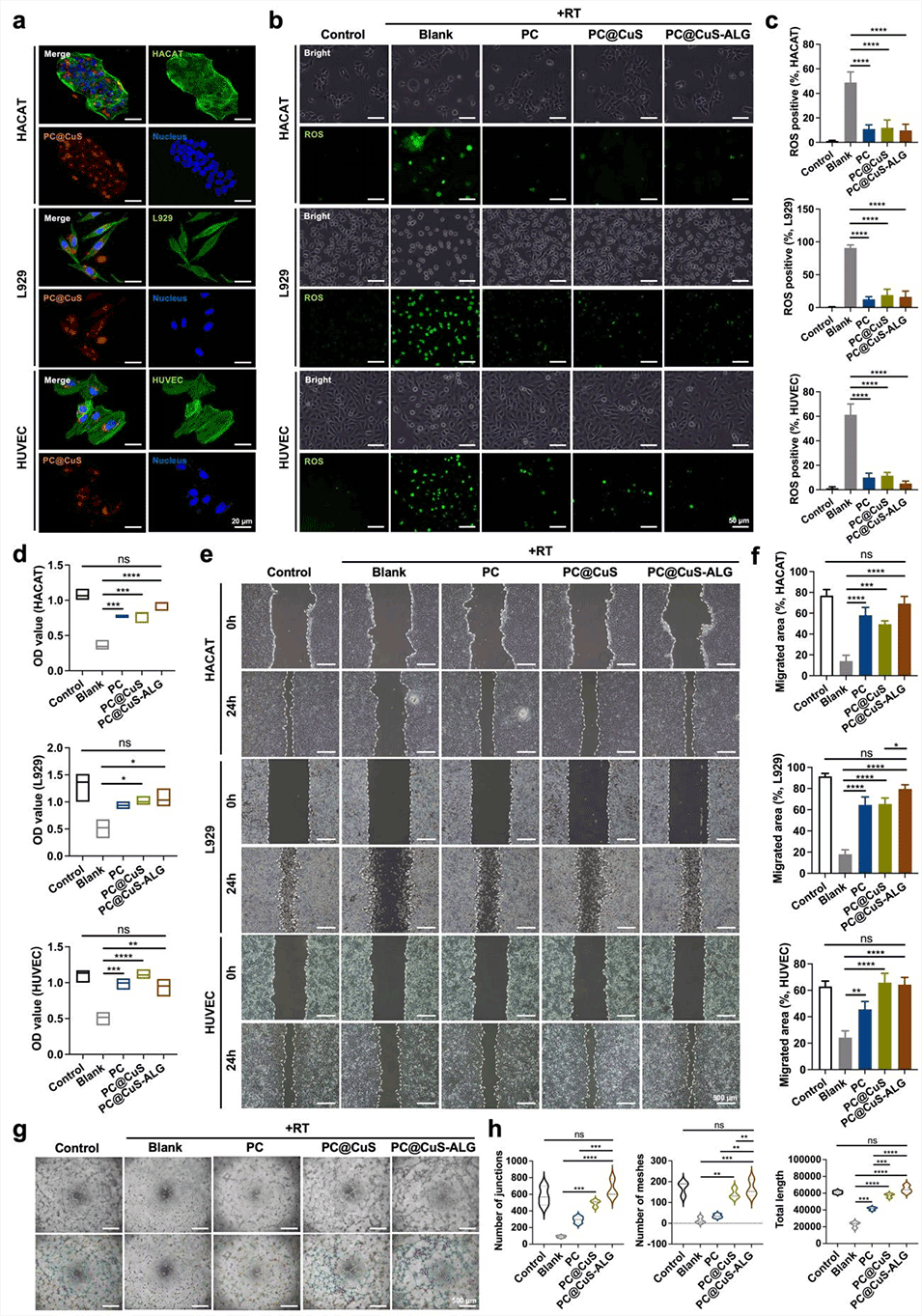

它能够清除过量的活性氧(ROS),减轻氧化应激,修复放射性损伤的皮肤细胞,并调节巨噬细胞相关的炎症反应。

2、硫化铜纳米颗粒(CuS):

CuS具有良好的光热转换效率和抗菌性,可以在近红外光照射下产生热量杀灭细菌,减少感染风险。

同时,CuS释放的铜离子能促进细胞增殖和血管生成,加速伤口愈合过程。

3、藻酸盐(ALG):

ALG是一种天然高分子材料,具有良好的生物相容性和可降解性。

微球结构可以更好地覆盖不规则的放射性皮肤损伤,为PC@CuS提供了一个缓释平台,使得PC和CuS能够持续作用于伤口部位。

藻酸盐微球的多孔结构有助于保持伤口湿润,为细胞迁移和生长提供有利环境。

这三种材料的协同作用,赋予了PC@CuS-ALG多功能性,包括抗氧化、抗炎、抗菌、促进细胞增殖和血管生成等,为治疗受感染的放射性皮肤损伤提供了一种新的有效方法。

图1.PC@CuS纳米粒子和PC@CuS-ALG微球的表征。

图2.PC@CuS-ALG微球的光热转换和缓释能力。

图3.体外ROS清除和细胞功能修复。

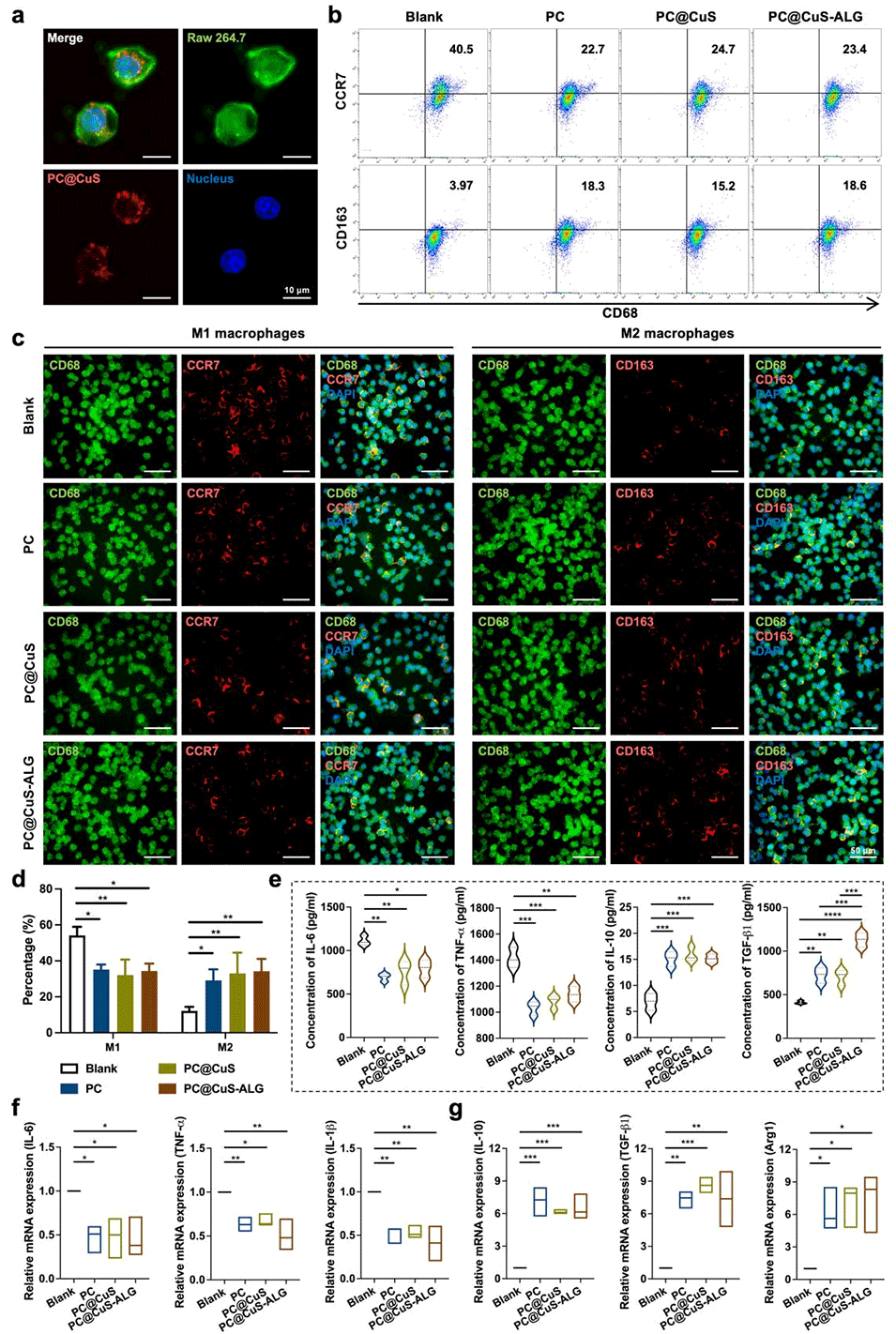

图4.体外巨噬细胞极化和抗炎。

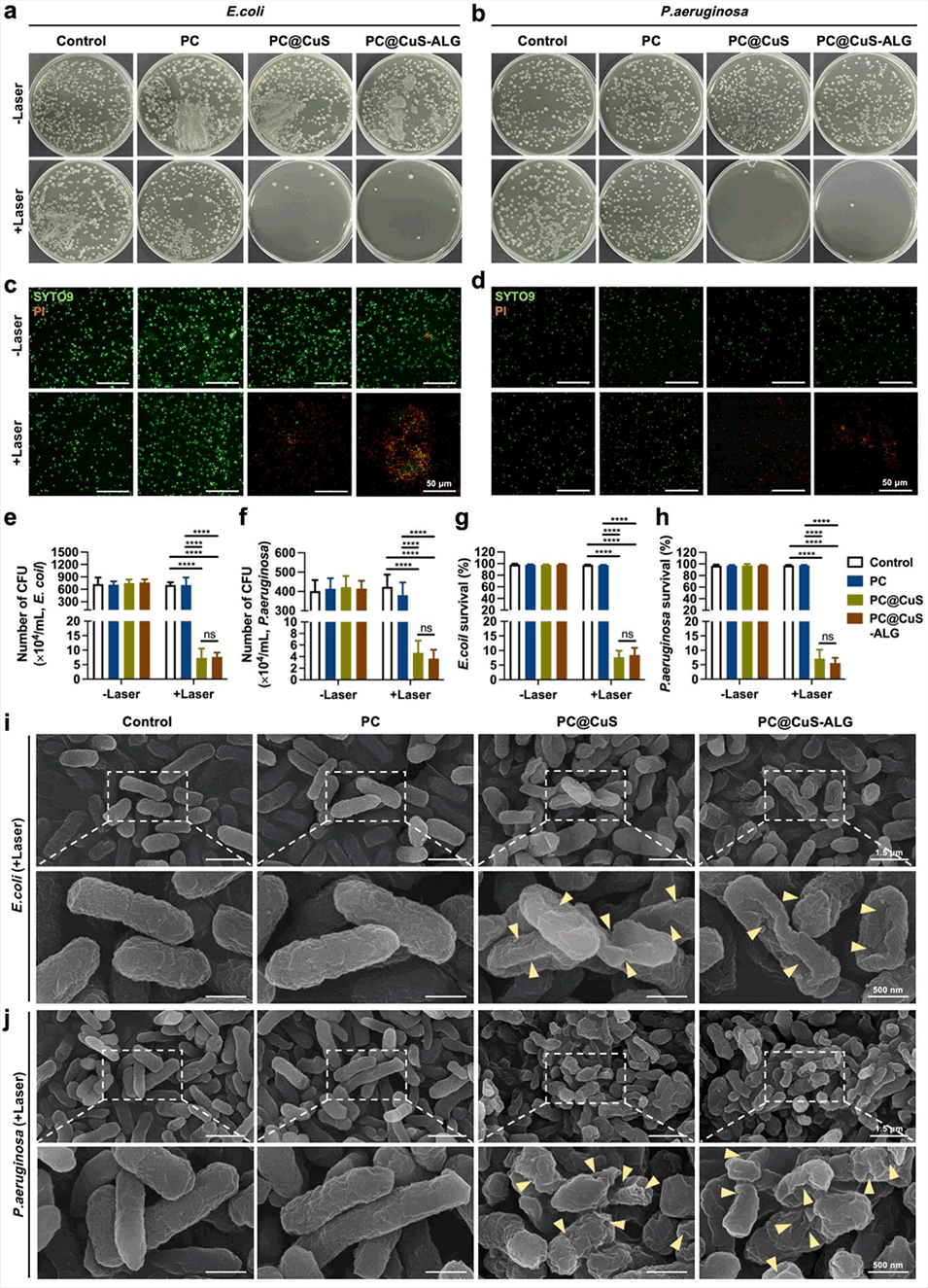

图5.体外抗菌效果评估。

图6.放射性皮肤损伤的体内修复。

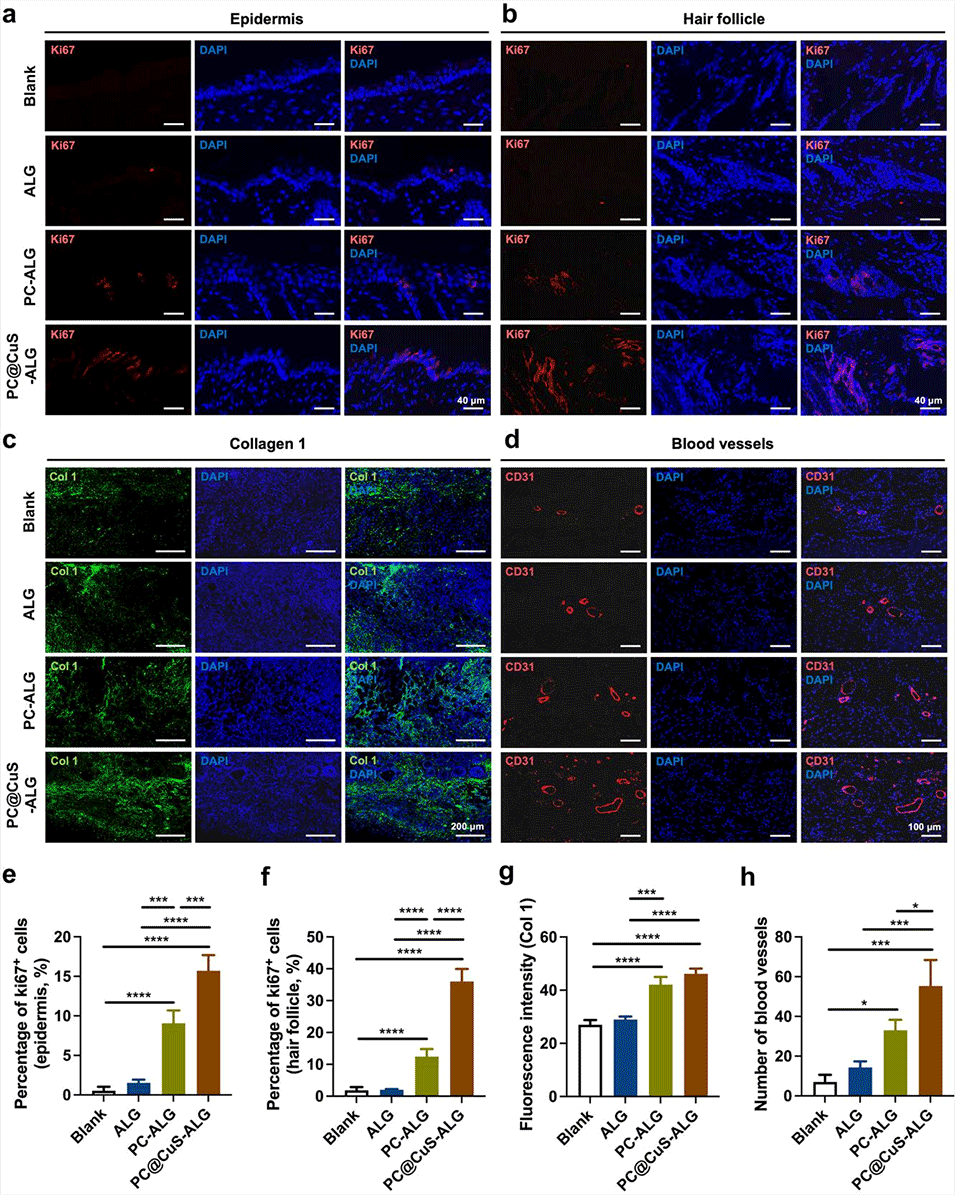

图7.皮肤微观结构的体内再生。

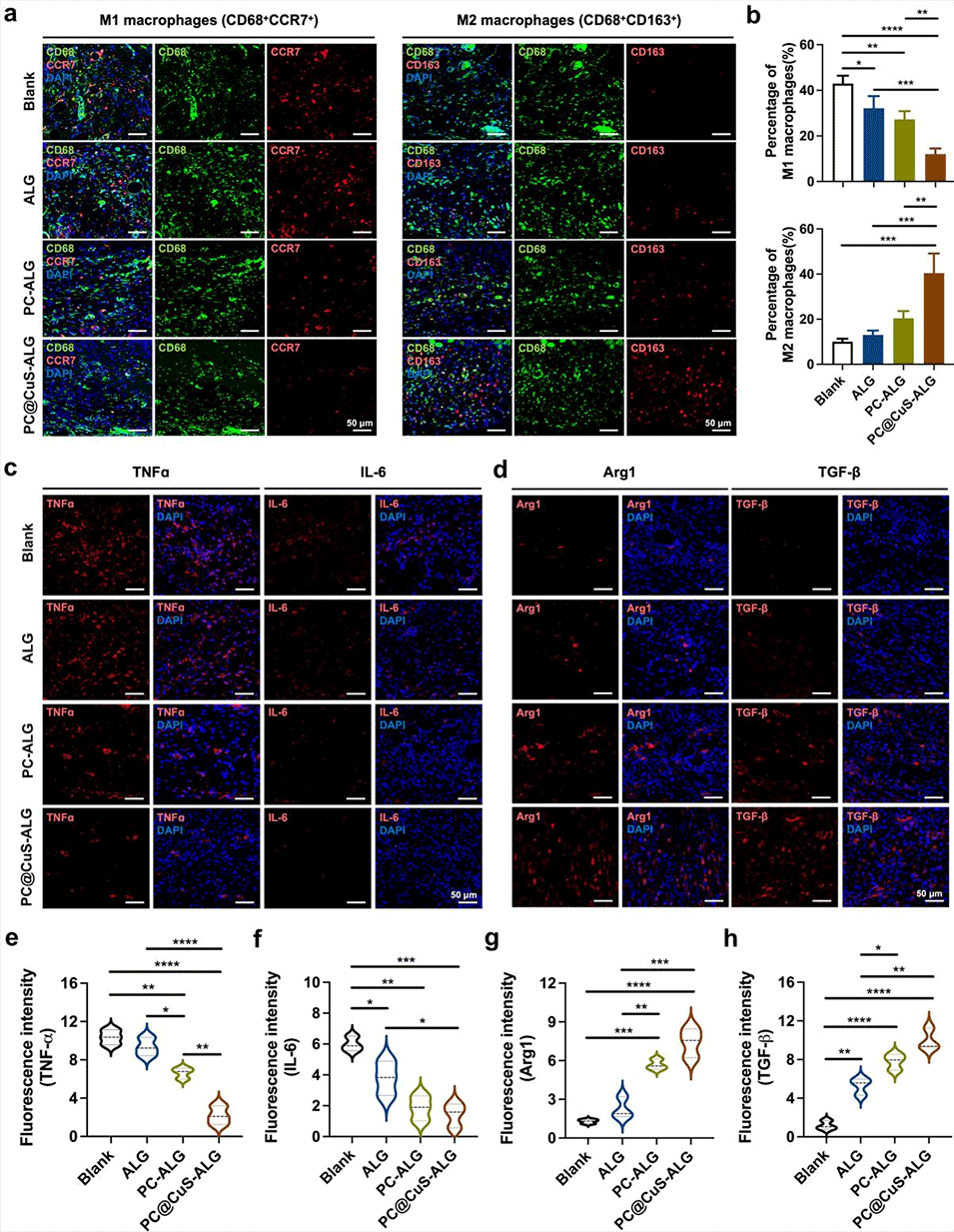

图8.体内巨噬细胞极化和抗炎。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2024.123061