研究背景:

根管内的微生物生物膜是导致全球80%以上感染性疾病的主要原因,这类生物膜对抗生素的固有抵抗力使其难以被清除,常导致持续或复发性感染。在众多生物膜感染中,根尖周炎是一种非常具有挑战性的病症,影响了全球约一半的人口,并且是导致牙齿脱落的主要原因之一。这种不可逆的根尖炎症性感染是由在根尖/根尖周围区域的根管系统内形成的生物膜引起的,传统的抗微生物治疗往往难以穿透和彻底消毒,特别是在复杂的解剖结构中,如弯曲和分叉的根管系统。因此,亟需创新的方法来改善治疗药物在这些狭窄空间内的输送和效用。纳米酶作为一种具有酶样催化活性的纳米材料,分解生物膜和消灭微生物的强大潜力。 显示出对生物膜的降解和嵌入微生物的杀灭潜力,但如何精准有效地将其递送到深部感染部位仍然是一个挑战。

导读:

近期,有研究人员提出了一种基于纳米酶壳微胶囊的微型机器人平台,能够通过自动导航和局部催化高效清除复杂根管结构中的生物膜感染,为解决狭窄空间内的抗菌治疗难题提供了创新解决方案。相关研究以“Nanozyme‐Shelled Microcapsules for Targeting Biofilm Infections in Confined Spaces”为题发表于期刊《Advanced Healthcare Materials》。

本文要点:

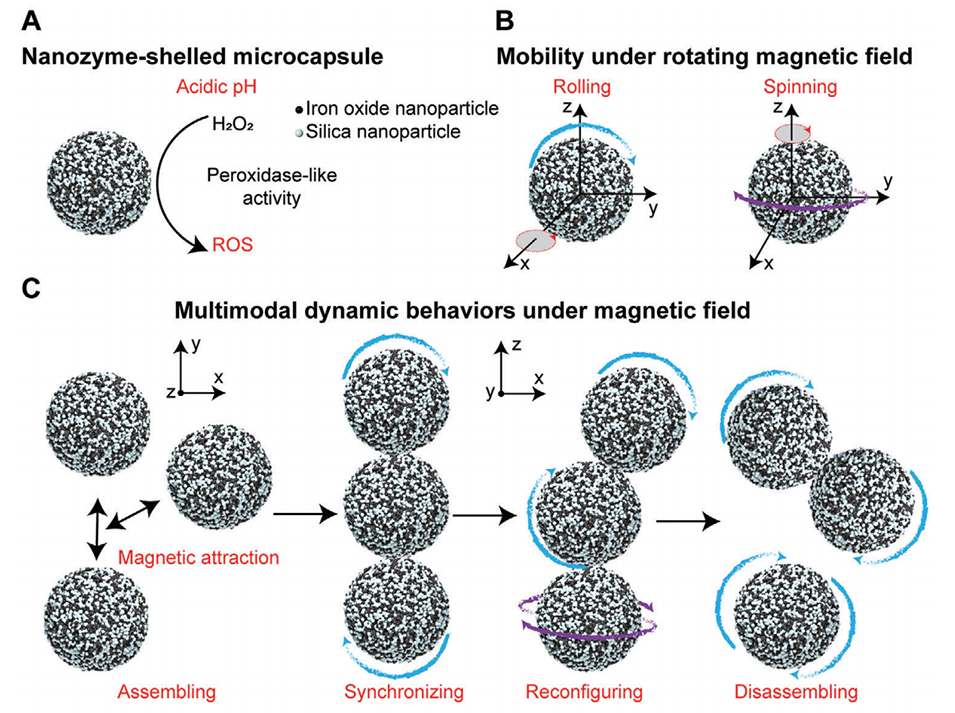

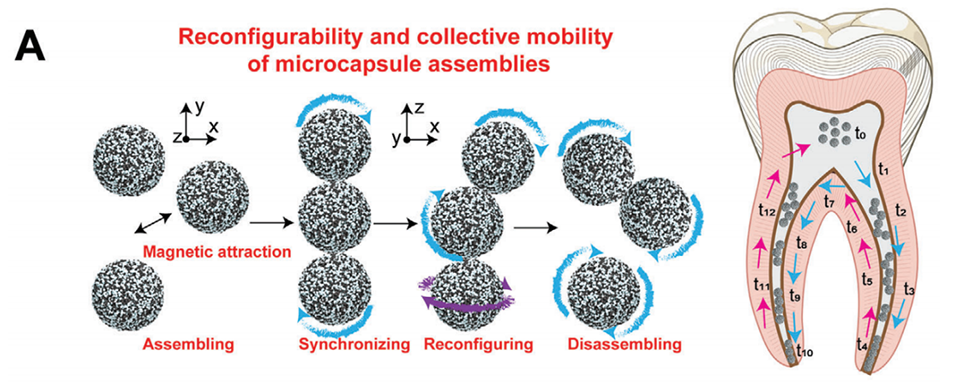

1、本研究开发了一种纳米酶壳微型机器人平台,该平台使用具有集体和自适应移动能力的磁性微胶囊,以实现复杂环境内的自动导航和局部催化。

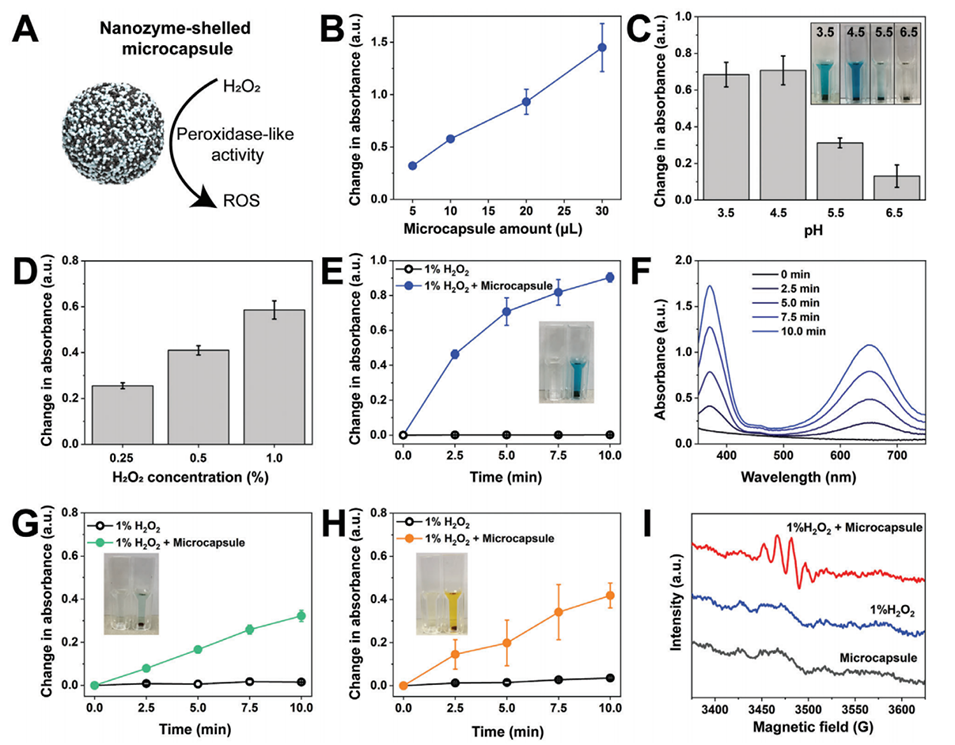

2、使用微流控生成的双乳液作为模板,铁氧化物和二氧化硅纳米粒子被组装成100µm的微胶囊,在旋转磁场下自组织形成多单元、毫米级组装体。

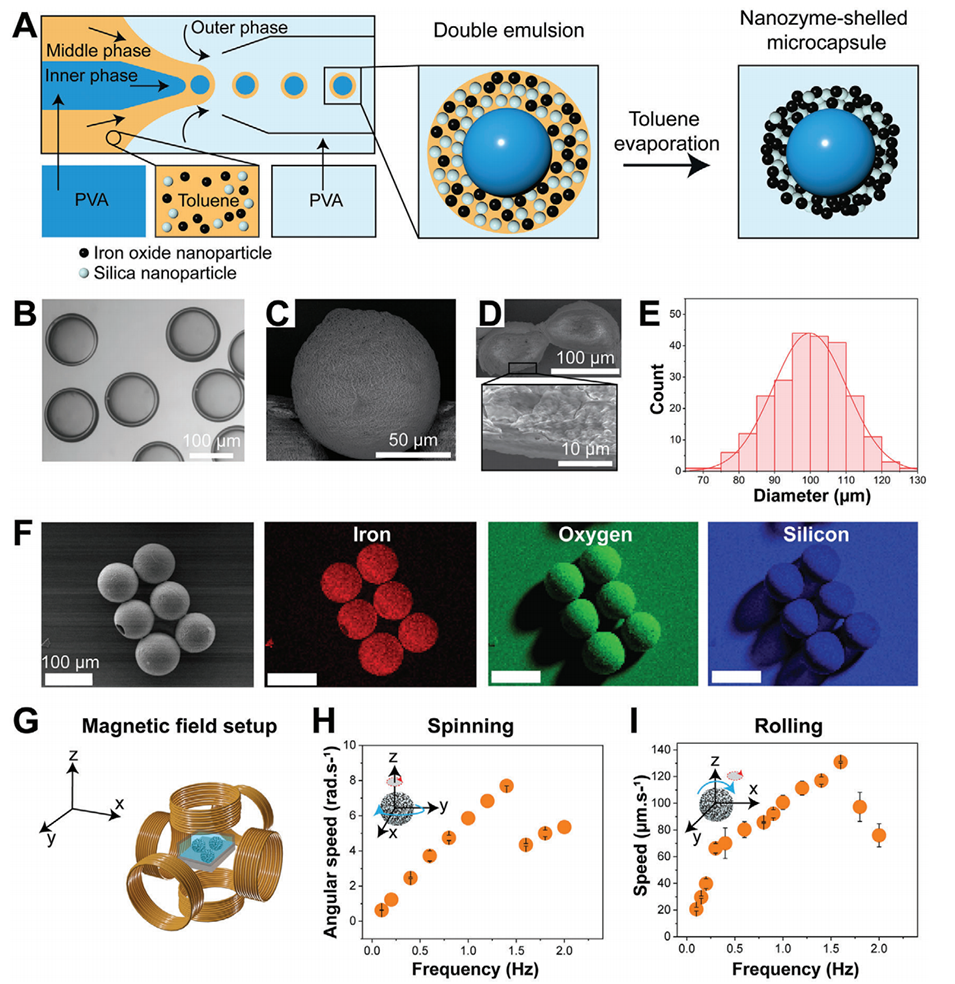

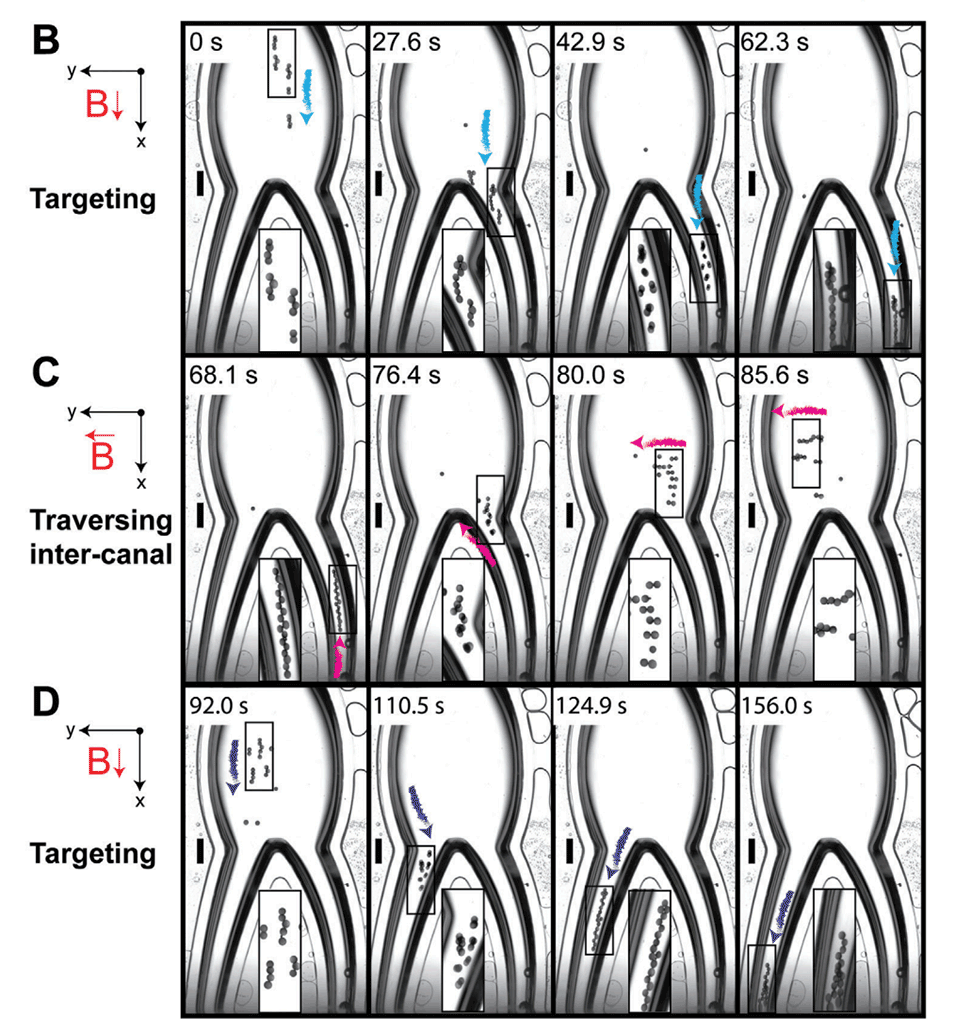

3、这些微胶囊表现出较高的过氧化物酶样活性,能有效催化过氧化氢生成具有抗菌效果的活性氧(ROS)。

4、值得注意的是,微胶囊组装体在弯曲和分叉的模拟牙髓腔环境中表现出卓越的集体导航能力,能精准到达牙根管的目标根尖区域,并通过原位催化ROS生成以实现局部抗生物膜作用。

5、本研究展示了一种将纳米酶集成到多功能微型机器人平台中的简易方法,以满足当前在复杂狭窄微环境中对靶向催化治疗的需求。

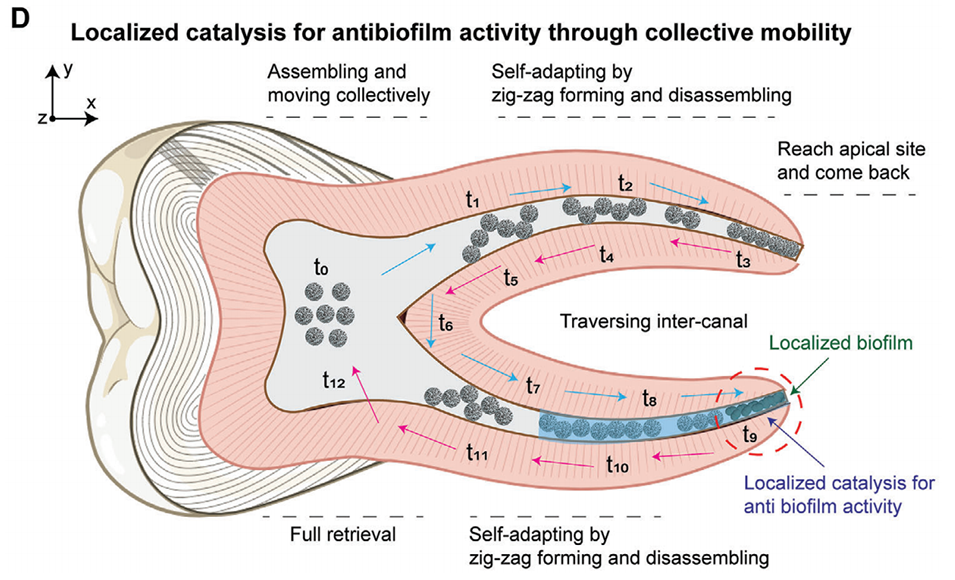

纳米酶壳微胶囊的制备过程主要包括以下几个步骤:

1.制备双乳液模板

使用微流控技术制备水包油包水(W/O/W)型双乳液。

中间相由疏水的二氧化硅纳米颗粒悬浮液(15 nm,400 mg/mL,溶于甲苯中)、铁氧化物纳米颗粒悬浮液(10 nm,8 mg/mL,溶于甲苯中)和甲苯按1:4:1的体积比混合而成。

内外水相均为2%的聚乙烯醇(PVA)水溶液,用于稳定乳液界面。

2.双乳液的形成

将上述混合物通过微流体装置形成稳定的双乳液滴。

通过精确控制流速(内相和中间相1000 μL/h,外相10000 μL/h)来调节乳液滴的大小和均匀性。

3.微胶囊的形成

将形成的双乳液滴置于通风环境中,使甲苯挥发。

随着甲苯的挥发,纳米颗粒在乳液液滴的界面处自组装形成外壳,最终生成纳米酶壳微胶囊。

4.微胶囊的后处理

用去离子水多次洗涤微胶囊,以去除残留的有机溶剂。

通过离心和过滤等方法收集微胶囊,并进行干燥处理。

5.微胶囊的表征

使用扫描电子显微镜(SEM)观察微胶囊的表面形貌和结构。

通过X射线能量色散光谱(EDS)分析微胶囊中元素的分布,确认铁、氧和硅的均匀分布。

测量微胶囊的尺寸分布,确保其均一性。

6.磁性测试

使用三轴亥姆霍兹线圈系统对微胶囊进行磁性测试,验证其在外部磁场下的响应性和运动能力。

7.催化活性测试

使用3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)比色法测试微胶囊的类过氧化物酶活性,通过检测TMB在652 nm处的吸光度变化来评估活性氧(ROS)的生成。

8.组装与导航测试

在旋转磁场下,测试微胶囊的自组装能力和集体运动行为,验证其在复杂环境中的导航能力。

通过上述步骤,可以制备出具有高效催化活性和良好磁响应性的纳米酶壳微胶囊,用于生物医学应用中的靶向催化和生物膜清除。

这种基于纳米酶壳微胶囊的微型机器人平台的创新之处包括:

1、微流控技术的应用:采用水包油包水(W/O/W)型双乳液模板,通过微流控技术精确制备纳米酶壳微胶囊。这种方法不仅提高了微胶囊的均匀性和稳定性,而且具备在较大规模下生产高质量微胶囊的能力,为靶向治疗提供了可靠的药物载体。

2、自动导航与集体移动能力:纳米酶壳微胶囊采纳了磁性微胶囊的设计,利用外部磁场实现自动导航。这种集体移动能力使微胶囊能够有效地穿越复杂的根管系统,精确定位到目标区域(如牙根尖),以实现快速的局部催化治疗。

3、局部催化活性:纳米酶壳微胶囊在目标区域内能够产生高效的过氧化物酶样催化活性,促进氢过氧化物(H2O2)转化为活性氧(ROS)。这种局部催化作用可在微胶囊与生物膜接触时迅速发生,提高了对生物膜的杀灭效果。

4、自适应和动态重构能力:研究表明,纳米酶壳微胶囊在导航过程中具有自适应性,能够根据根管的曲率和分支情况调整其形状和运动路径。这种动态重构能力减少了发生堵塞和残留材料的风险,从而提高了治疗的有效性。

5、完全回收能力:在治疗后,纳米酶壳微胶囊能够被完全回收,避免了剩余材料带来的潜在风险,确保了治疗的安全性和有效性。

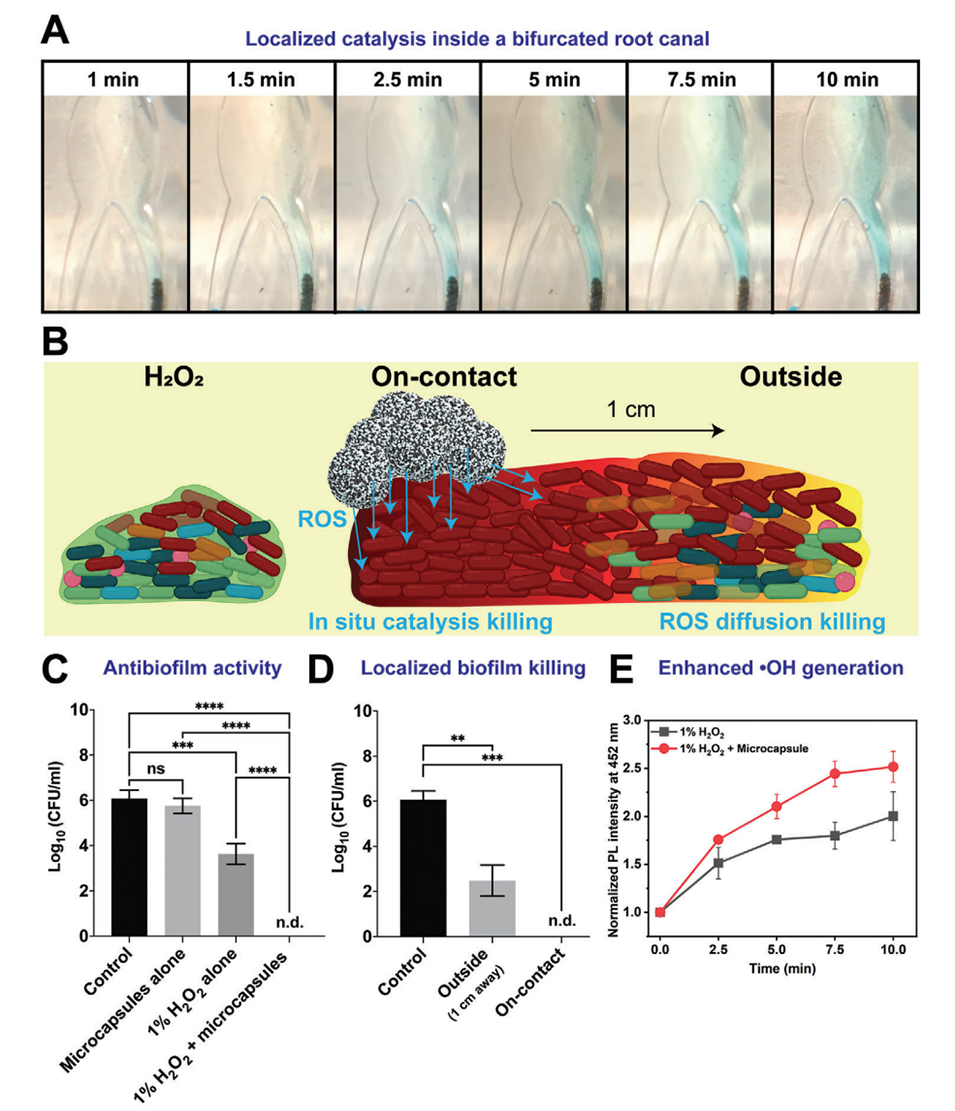

图1.具有集体导航和适应性的纳米酶壳微胶囊通过局部催化活性用于靶向根管治疗的概念图。

图2.纳米酶壳微胶囊的制备和表征。

图3.纳米酶壳微胶囊的催化活性。

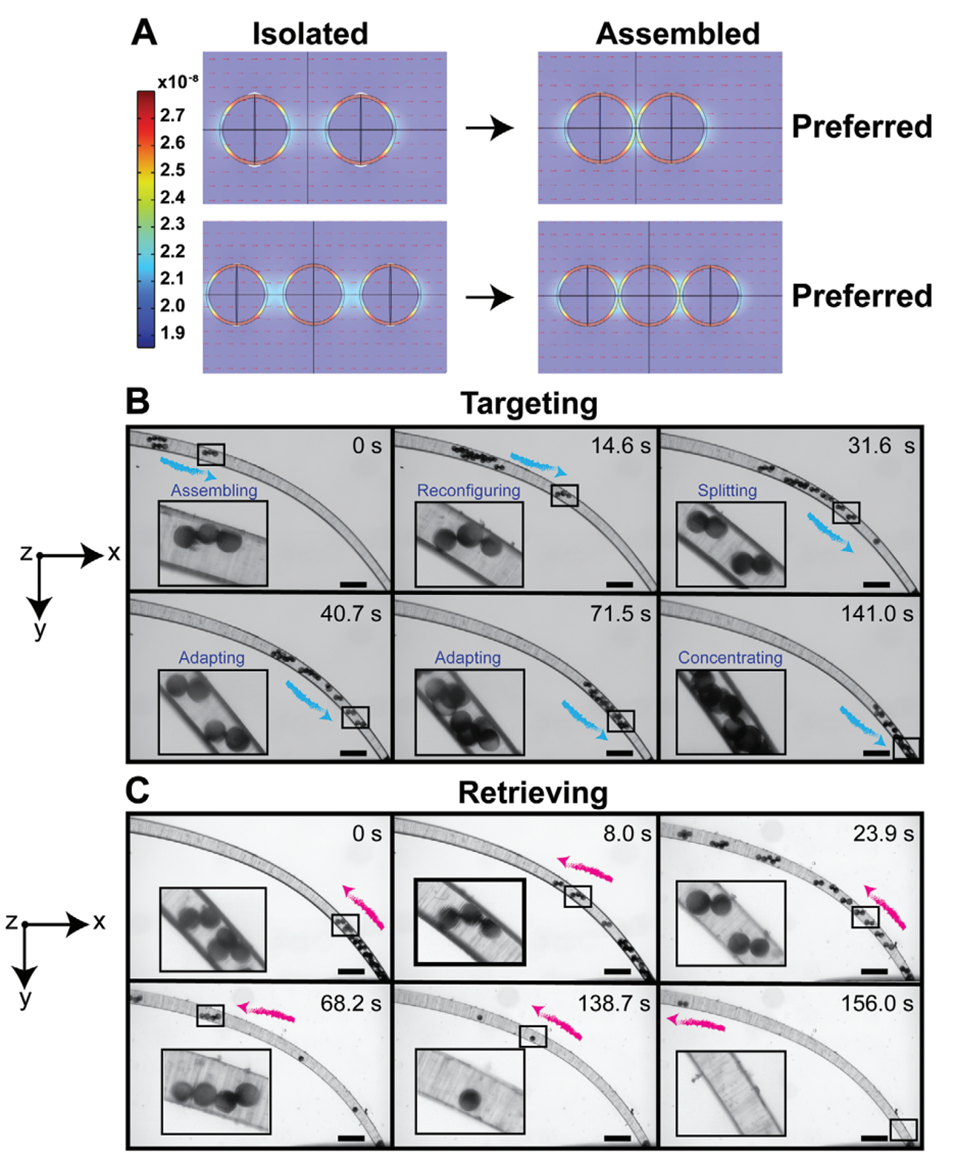

图4.纳米酶壳微胶囊在弯曲和逐渐变窄的根管模型中的组装结构和集体移动性。

图5.纳米酶壳微胶囊在分叉根管环境中的集体导航能力。

图6.纳米酶壳微胶囊的靶向催化和抗生物膜活性。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adhm.202402306