导读:

在慢性三度烧伤创面中,高水平的炎症因子(如IL-1β)会导致周围细胞铁死亡,从而延迟烧伤创面的愈合过程。近期,武汉大学中南医院整形美容科主任医师郭亮、陈丹洋等人开发了一种可注射的去铁胺(DFO)负载明胶微球水凝胶(DFO@GM-H),用于抑制铁死亡并促进三度烧伤创面的愈合。该研究通过将DFO包载于明胶微球中并进行温和交联反应,制备出具有自愈性和可注射性的水凝胶,能够长效缓释DFO,克服其体内半衰期短的缺陷,并在体内外实验中展现出良好的抗菌、抗炎和促进创面愈合的效果。相关研究以“Injectable deferoxamine-loaded microsphere hydrogels for inhibition of ferroptosis and promotion of third-degree burn wound healing”为题目,发表在期刊《Materials Today Bio》上。

本文要点:

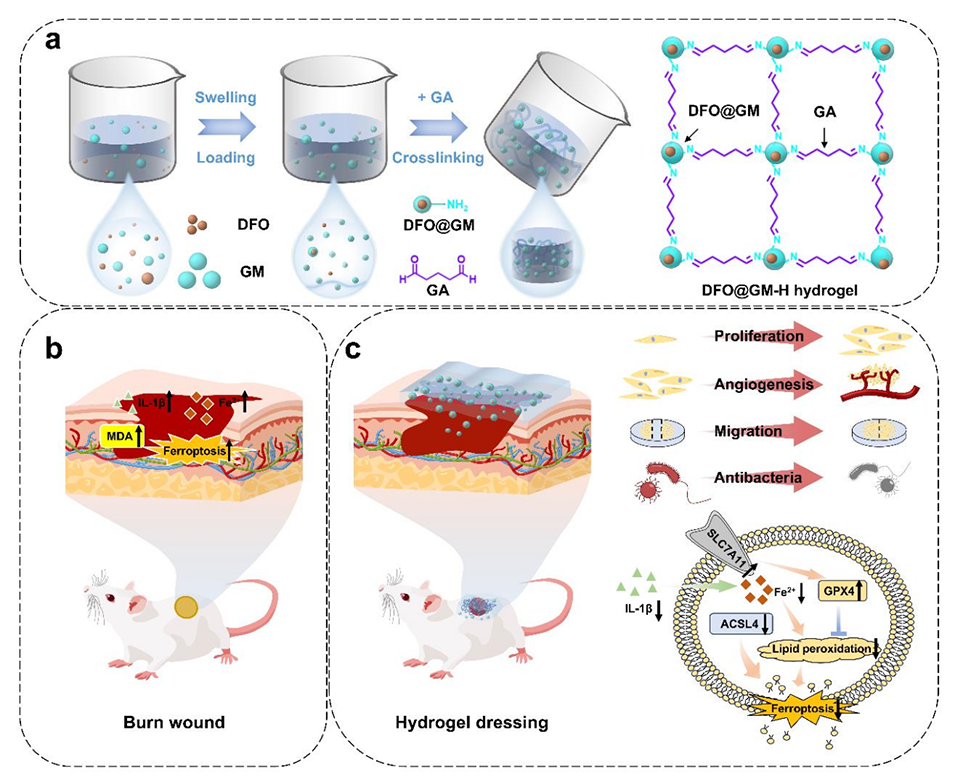

1、针对三度烧伤创面因高炎症因子IL-1β诱发细胞铁死亡而难以愈合的问题,本研究开发了一种可注射去铁胺(DFO)负载明胶微球水凝胶(DFO@GM-H)。

2、该水凝胶通过温和交联制备,兼具自愈性与可注射性,可适应不规则创面。

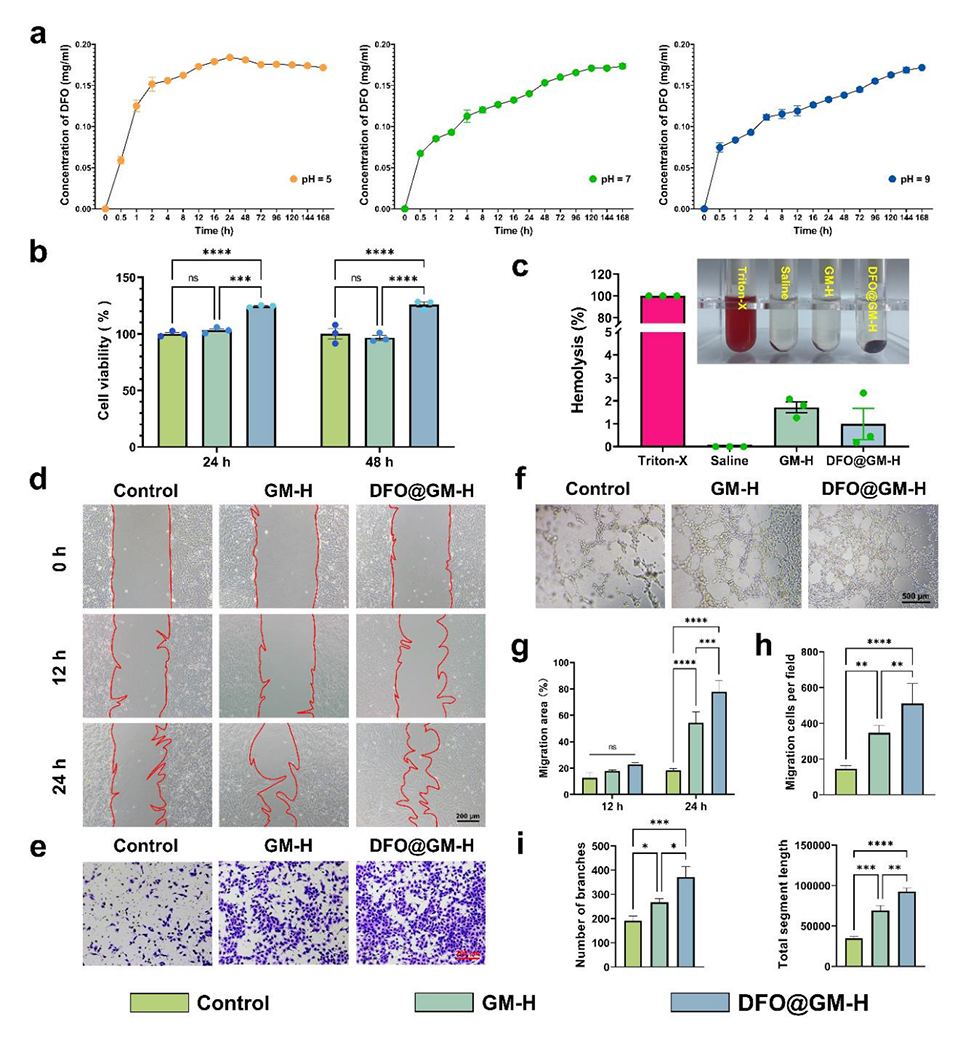

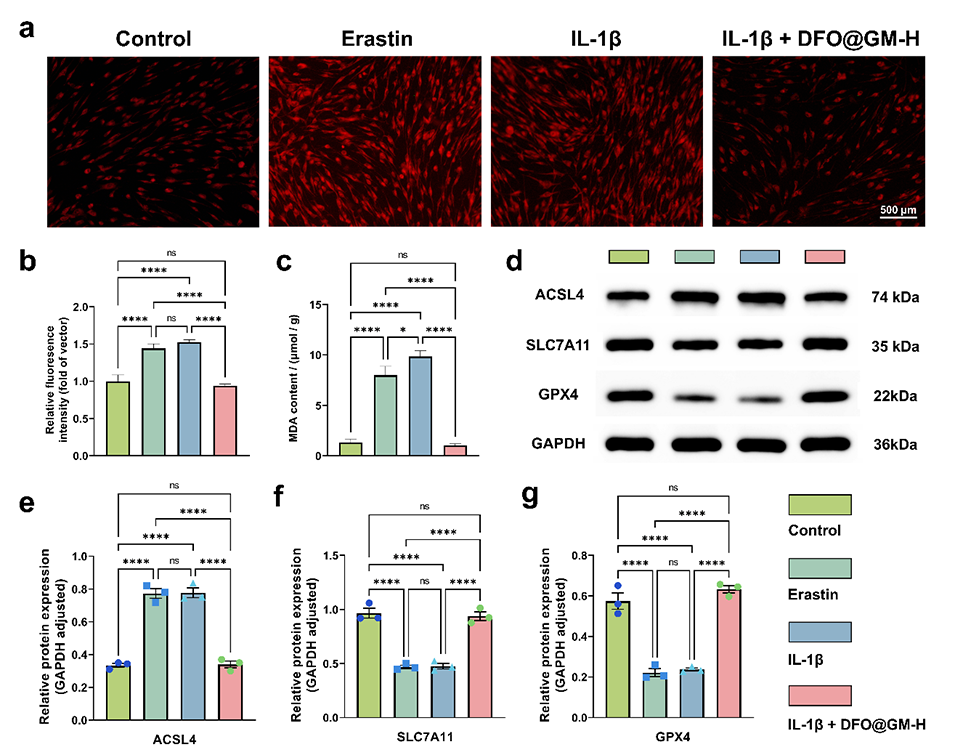

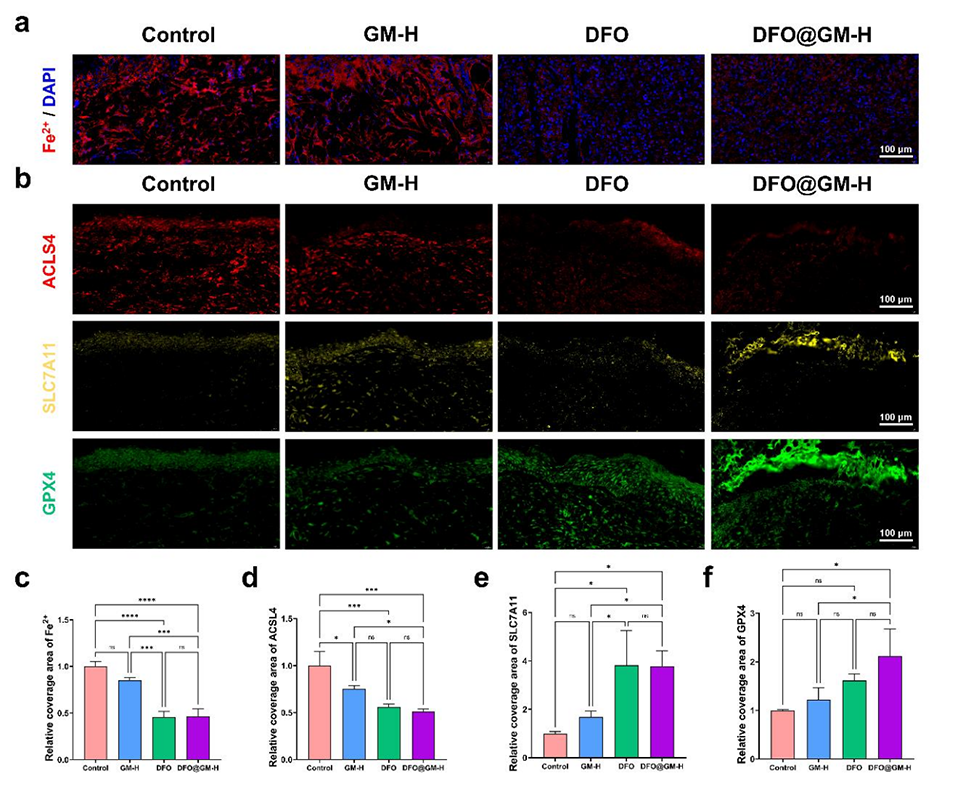

3、DFO@GM-H能长效缓释DFO,克服其体内半衰期短的缺陷,维持创面湿润环境,同时抑制铁死亡关键标志物(ACSL4、Fe2+、脂质过氧化),促进细胞增殖、迁移及血管生成。

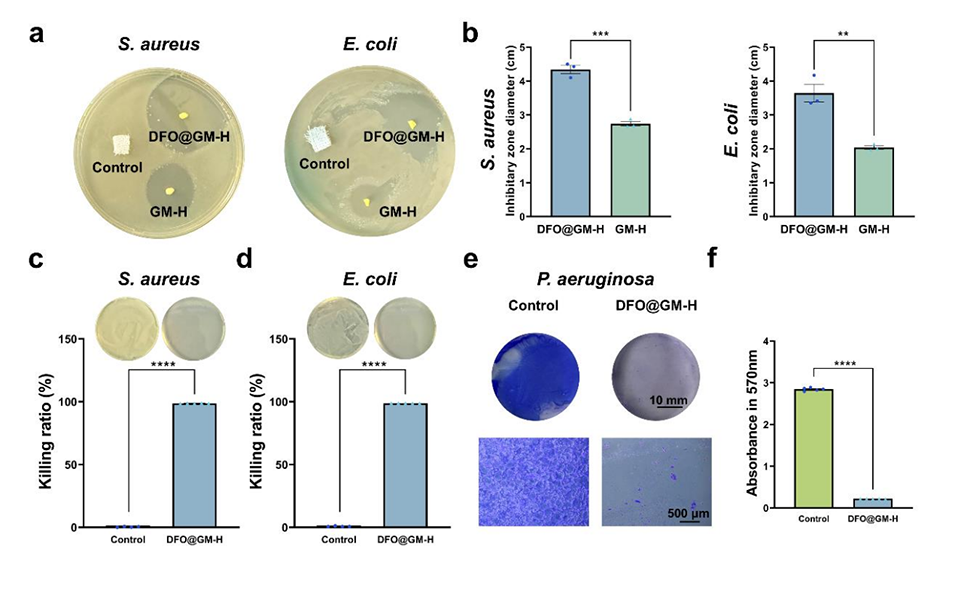

4、体外实验显示其显著降低炎症诱导的铁死亡相关蛋白表达,并抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌生长。

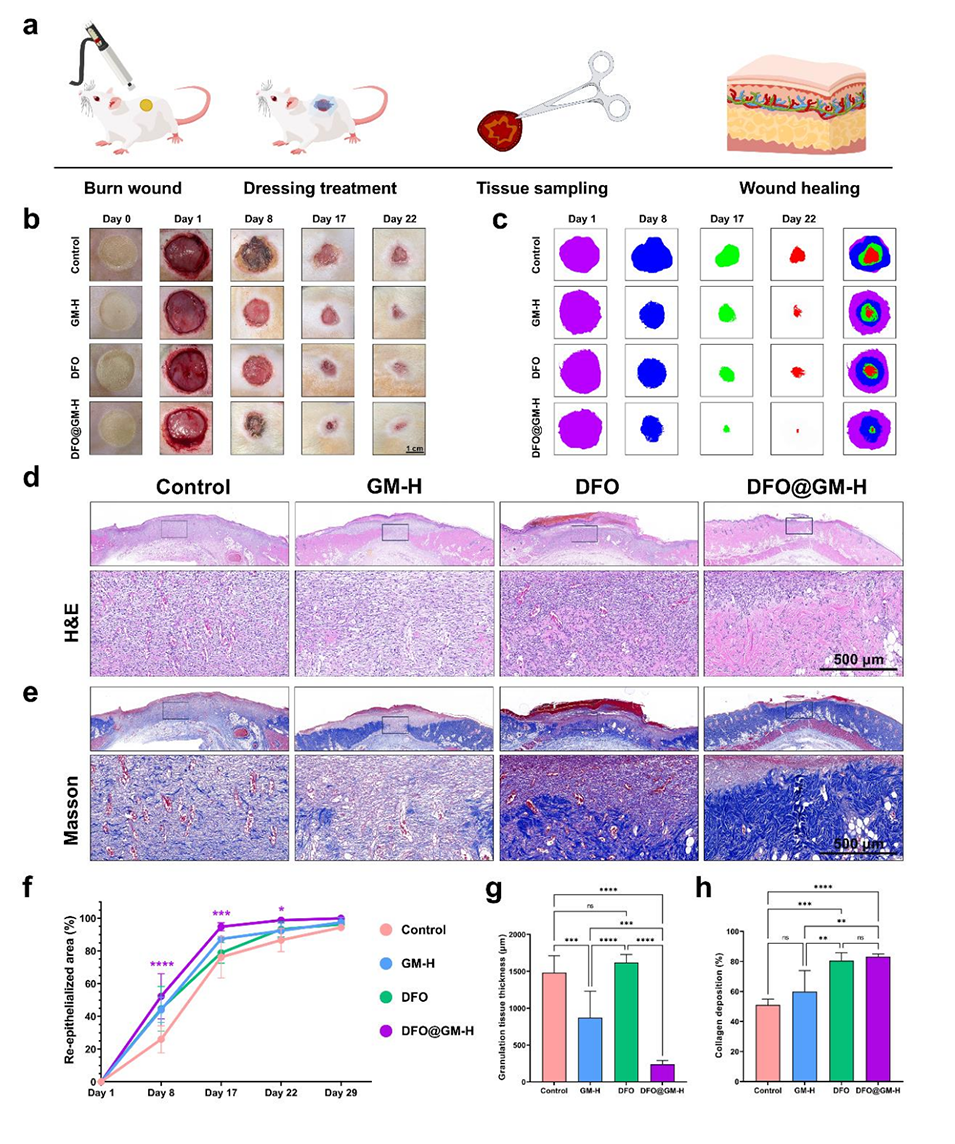

5、大鼠三度烧伤模型证实,DFO@GM-H通过调控铁死亡通路、增强胶原沉积和血管生成,显著加速创面愈合(第8天再上皮化面积达52.3%)。

6、该水凝胶兼具抗菌、抗炎与促修复功能,为慢性烧伤治疗提供了新型生物活性敷料。

DFO@GM-H水凝胶的制备过程主要包括以下几个步骤:

1、明胶微球(GMs)的合成:

首先,将5%(w/v)的明胶加热溶解于去离子水中。

将明胶溶液逐滴加入含有异丙基棕榈酸酯和吐温80的烧杯中,在50℃下搅拌20分钟,进行有效乳化。

将溶液冷却至室温后,收集沉淀物并加入异丙醇进行脱水处理,时间为30分钟。

最后,通过过滤和真空干燥得到明胶微球(GMs)粉末。

2、DFO载药微球(DFO@GM)的制备:

将10%(w/v)的GMs溶解于磷酸盐缓冲液(PBS)中,室温下膨胀10分钟。

加入浓度为5 µg/ml的去铁胺(DFO),搅拌10分钟,使DFO包载到GMs中。

经过离心后,用去离子水洗涤并离心DFO载药微球三次,得到DFO@GM。

3、DFO@GM-H水凝胶的合成:

将DFO@GM溶液与0.1%(v/v)的戊二醛(GA)混合,在室温下交联24小时。

交联反应基于GA和明胶之间的希夫碱反应。

交联完成后,用水和乙醇分别洗涤水凝胶三次,得到最终的DFO@GM-H水凝胶。

关键设计:

交联剂选择:戊二醛提供高效交联,通过动态共价键赋予水凝胶自愈性。

微球功能:GMs作为DFO载体,延长药物释放时间并减少突释效应。

pH响应性:水凝胶在碱性创面环境中缓慢降解,实现DFO的持续释放。

DFO@GM-H在临床应用中的优势主要体现在以下几个方面:

1、适应复杂创面形态

水凝胶具备可注射性与自愈性,可填充不规则烧伤创面,无需复杂塑形操作,降低手术难度,尤其适用于深度烧伤的局部精准覆盖。

2、长效药物缓释与稳定性提升

通过明胶微球负载DFO并结合动态交联技术,延长药物作用时间(持续释放7天),克服DFO体内半衰期短(20-30分钟)的缺陷,减少频繁换药需求,提升治疗依从性。

3、多机制协同促进愈合

抑制铁死亡:降低Fe2+、MDA水平,调节ACSL4/SLC7A11/GPX4通路,减少氧化损伤导致的细胞死亡(体外实验显示Fe2+水平恢复至对照组水平)。

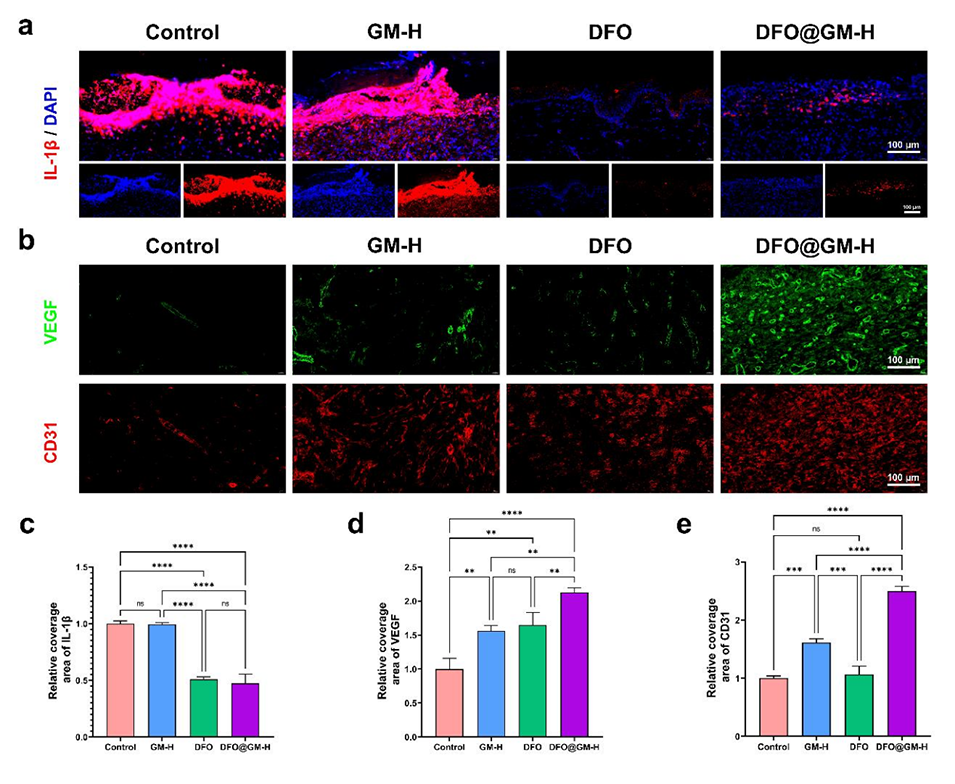

促血管生成:上调CD31和VEGF表达(大鼠创面CD31阳性区域扩大2倍),加速创面血运重建。

抗炎与抗菌:抑制IL-1β等炎症因子(第8天IL-1β荧光强度降低50%),对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀菌率达98.7%,降低感染风险。

4、生物相容性与安全性

体内外实验证实材料无显著细胞毒性(HSF存活率>100%),溶血率<5%,且主要器官(心、肝、脾等)无病理损伤,符合临床安全性要求。

5、环境响应性适配慢性创面

在碱性微环境(pH 7-9)中缓释药物,与慢性烧伤创面的pH特性匹配,实现精准治疗,避免药物浪费或局部浓度过高导致的副作用。

图1.DFO@GM-H水凝胶敷料的制备与应用示意图。

图2.DFO@GM-H水凝胶的表征与机械性能。

图3.DFO@GM-H水凝胶的生物相容性表征。

图4.DFO@GM-H水凝胶的抗菌活性。

图5.DFO@GM-H水凝胶对铁死亡的抑制作用。

图6.DFO@GM-H水凝胶在大鼠体内促进烧伤创面愈合的效果。

图7.烧伤创面炎症与血管生成的免疫荧光染色及定量分析。

图8.烧伤创面铁死亡的免疫荧光染色及定量分析。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101806