微胶囊技术是医药、食品、保健品及农药领域中控制生物活性物质递送的关键策略,可保护敏感有效成分并实现靶向释放,但传统方法(如喷雾干燥、批量乳化)存在单分散性差、包封率低、胶囊结构可控性有限的缺陷,影响释放动力学与稳定性。

鉴于此,江南大学食品学院徐化能教授团队开发了一种基于微流控技术的新方法,成功制备出形态可精准调控的环糊精/海藻酸钠微胶囊。该研究通过无量纲分析揭示了液滴在固化过程中形态演变的力学机制,并实现了对微胶囊释放行为的有效调控。相关研究以“Microfluidic production of cyclodextrin/alginate microcapsules with controlled morphology based on dimensionless analysis”为题目,发表在期刊《Food Hydrocolloids》上。

本文要点:

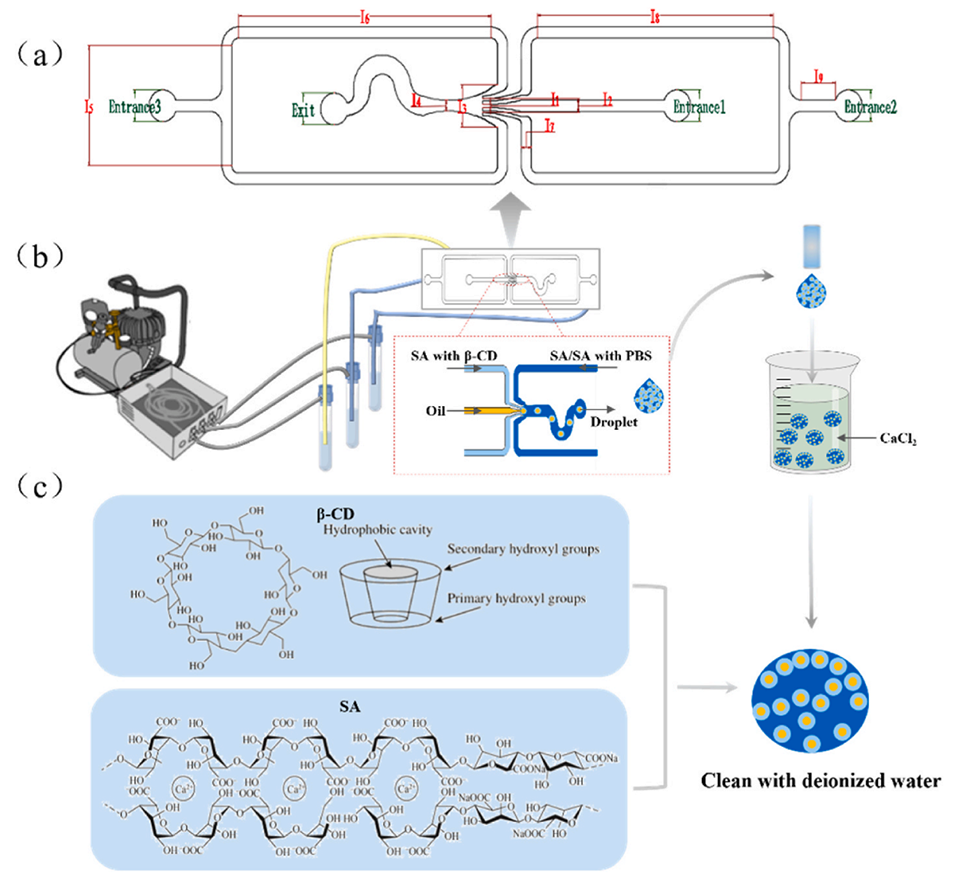

1、本研究报道了一种基于微流控技术结合氯化钙溶液凝胶化制备环糊精/海藻酸钠微胶囊的方法。

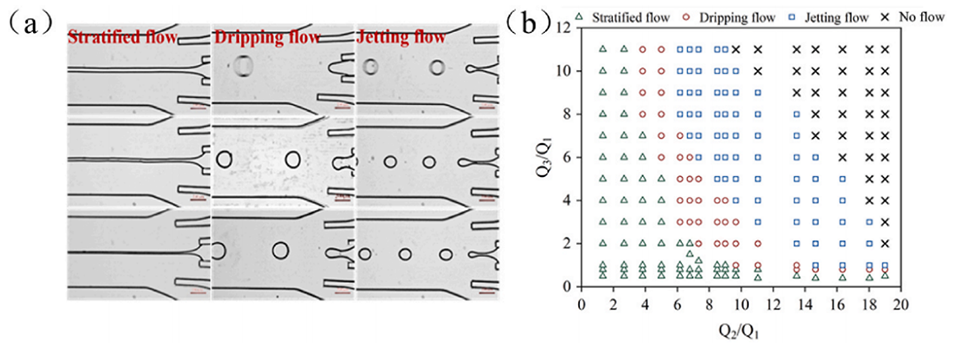

2、该方法以精油为内相、环糊精为中间相、海藻酸钠为外相,在微通道中形成乳液液滴,并通过调控流速比实现分层流、滴流和射流三种流型。

3、系统研究了液滴凝胶化过程中的变量对微胶囊形态的影响,揭示了冲击变形、扩散渗透和重力沉降三个关键阶段。

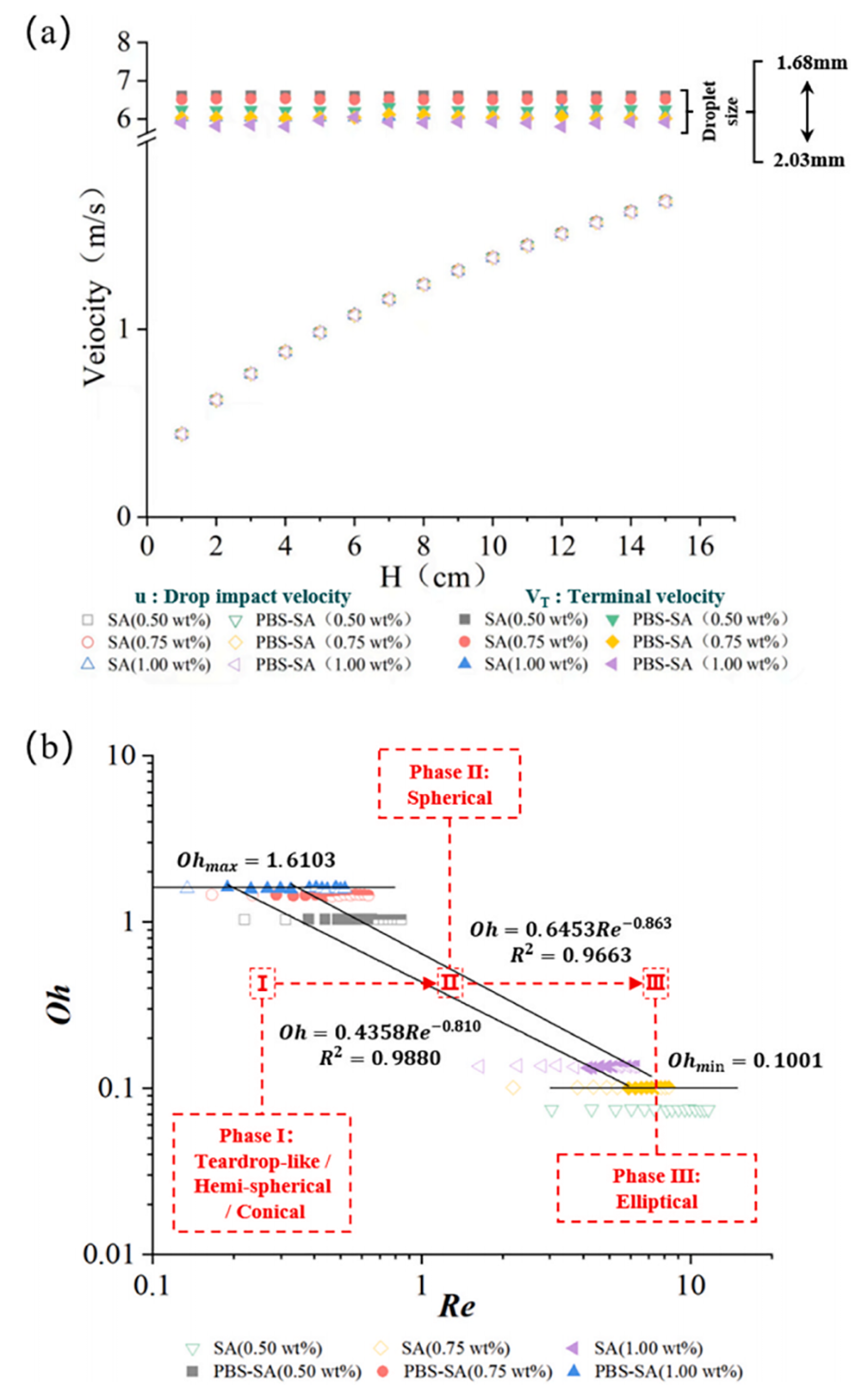

4、通过奥内佐格数和雷诺数进行无量纲分析,量化了粘性力、惯性力和界面力对液滴行为的竞争作用。

5、研究发现,磷酸根离子可通过调控交联动力学诱导形成泪滴状、半球形、球形、锥形和椭圆形等多种形态。

6、所制备的微胶囊具有优异的单分散性、可控尺寸、高包封率和缓释性能。本研究为定制微胶囊结构建立了一个预测框架,强调了流固耦合与工艺设计之间的关键相互作用。

图1(a)微流控芯片;(b)实验装置示意图;(c)微胶囊结构

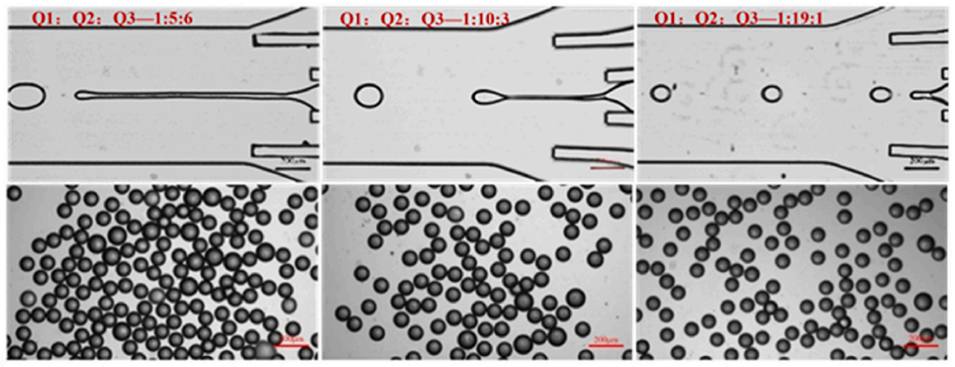

图2(a)芯片内流型:分层流、滴状流与射流;(b)不同流速比下的相图(Q1、Q2、Q3分别代表内相、中间相、外相)

图3射流条件下,流速比对油滴形成及其分散状态的影响

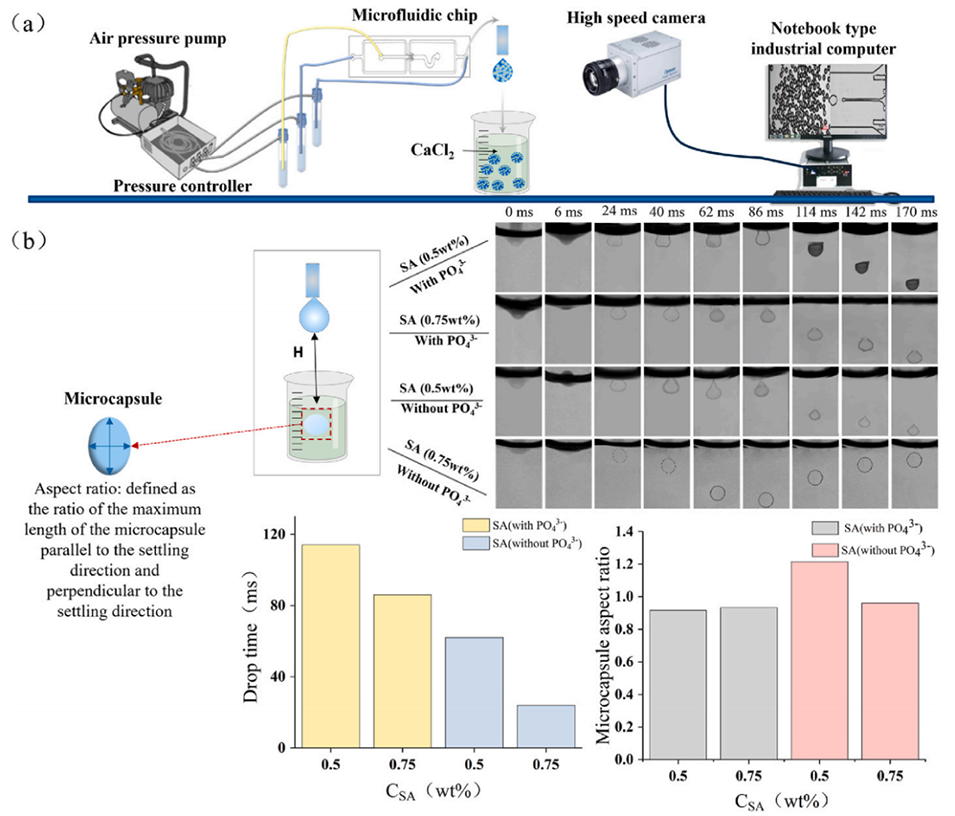

图4(a)微胶囊制备实验装置示意图;(b)含磷酸根离子与不含磷酸根离子的液滴落入氯化钙溶液后的形态变化

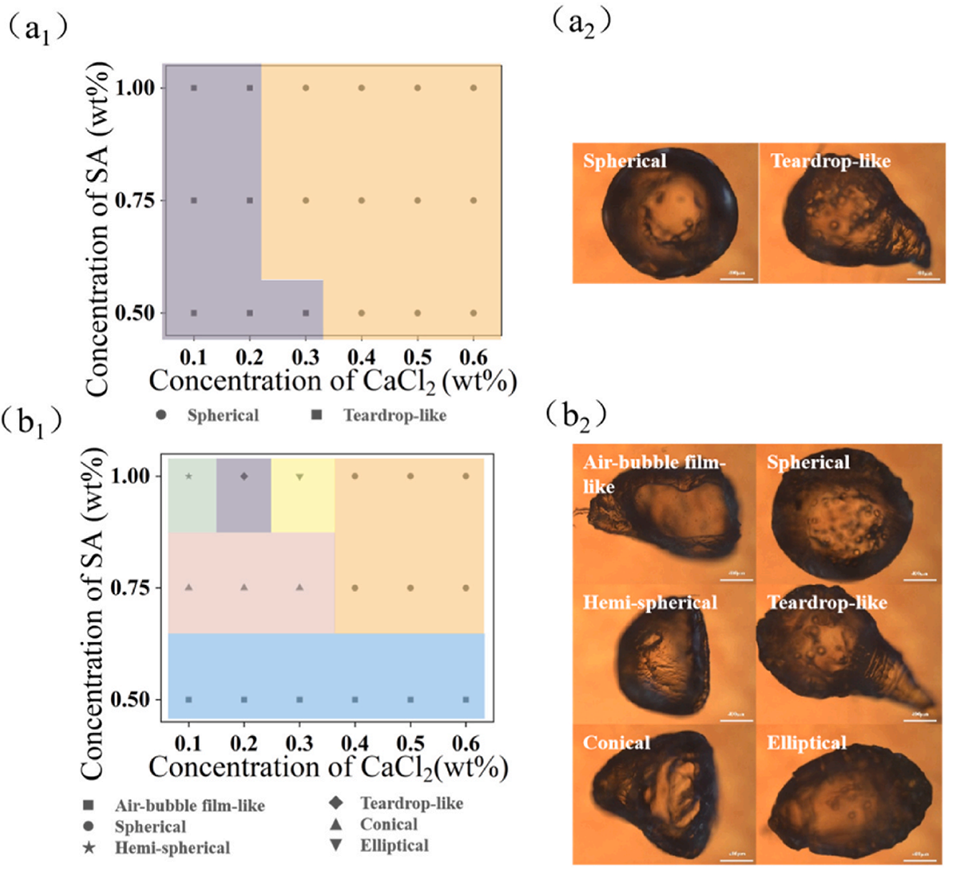

图5收集高度为7cm时,海藻酸钠与氯化钙浓度对微胶囊形态影响的相图及数码照片:(a1, a2)不含磷酸根离子时;(b1, b2)含磷酸根离子时

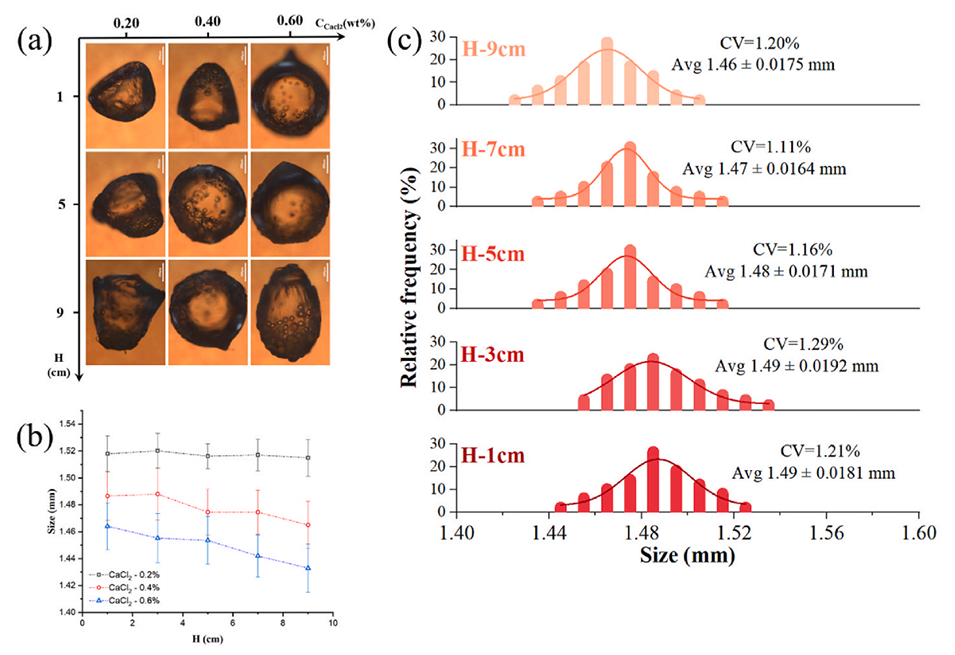

图6收集高度与氯化钙浓度对微胶囊形态的影响:(a)数码照片(比例尺 = 400μm);(b)平均尺寸;(c)氯化钙浓度为0.40%时的粒径分布直方图

图7(a)液滴(典型粒径分布范围:1.68 mm~2.03 mm)在不同收集距离下的撞击速度与终端速度;(b)基于奥内佐格数(Oh)与雷诺数(Re)的微胶囊形态图谱(微胶囊的可形成参数空间可分为三个区域,其中区域Ⅱ对应球形微胶囊,区域Ⅰ与区域Ⅲ对应非球形微胶囊)

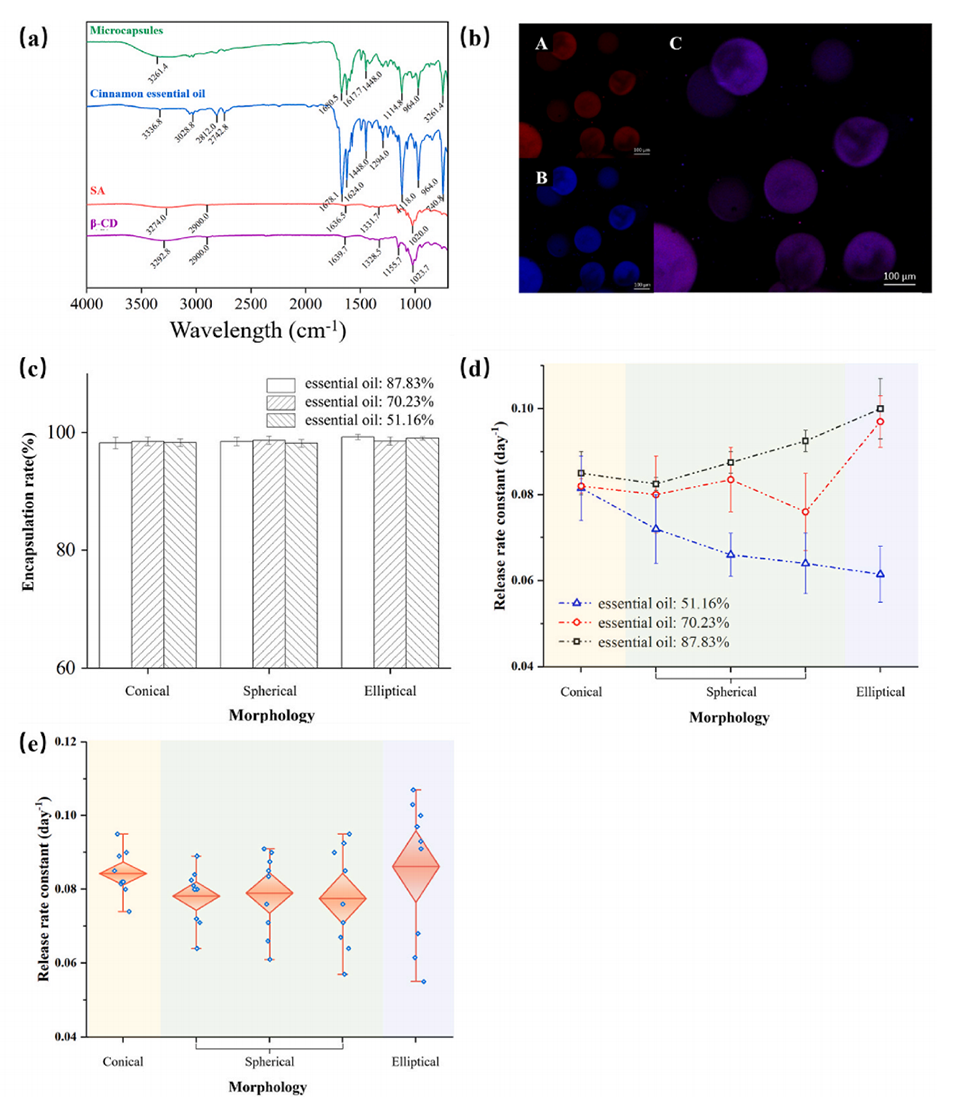

图8(a)傅里叶变换红外光谱(FT-IR)图;(b)微胶囊激光共聚焦显微镜(CLSM)图像(比例尺= 100μm),其中A:尼罗红染色的油滴,B:尼罗蓝染色的β-环糊精(β-CD),C:叠加图像;(c)不同载油量下的微胶囊包封率;(d, e)不同载油量下的微胶囊释放性能

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.112071

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)