近期,米兰比可卡大学生物技术和生物科学系的研究人员利用微流体技术合成了纳米粒子,以制备固体口服剂型。

导读

近期,米兰比可卡大学生物技术和生物科学系的研究人员利用微流体技术合成了纳米粒子,以制备固体口服剂型。相关研究以“Microfluidic nanoparticle synthesis for oral solid dosage forms: a step toward clinical transition processes”为题发表在《International Journal of Pharmaceutics》上。

本文要点:

1、本研究旨在利用微流体技术合成纳米粒子,以制备固体口服剂型,向临床转化迈出重要一步。

2、通过优化合成参数,包括流速比和总流速,选择了聚乳酸-聚乙二醇酸酯(PLGA)作为聚合物,并采用离心法进行纯化。

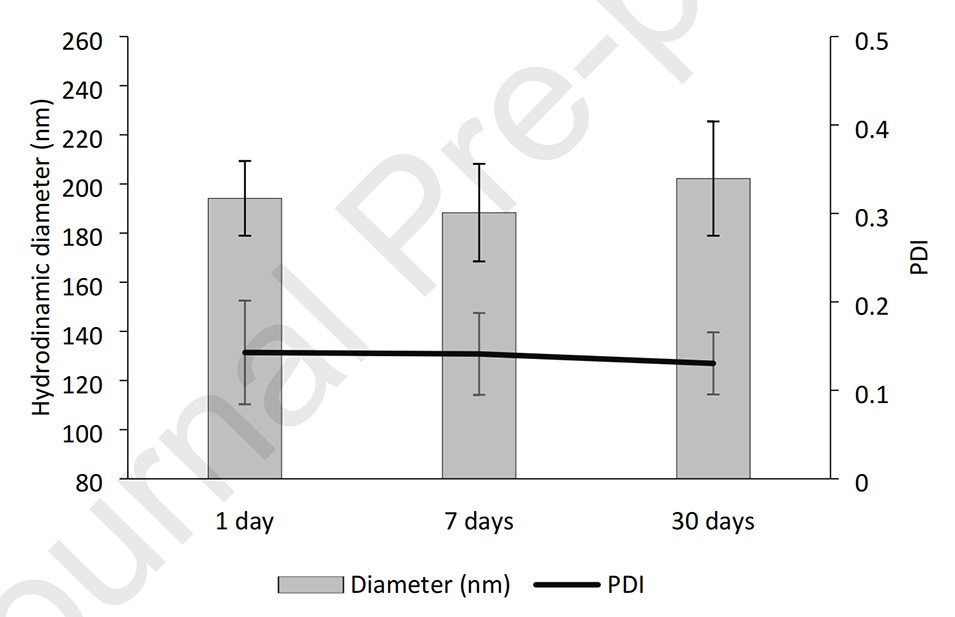

3、纳米粒子经过冻干后,其尺寸稳定性良好。

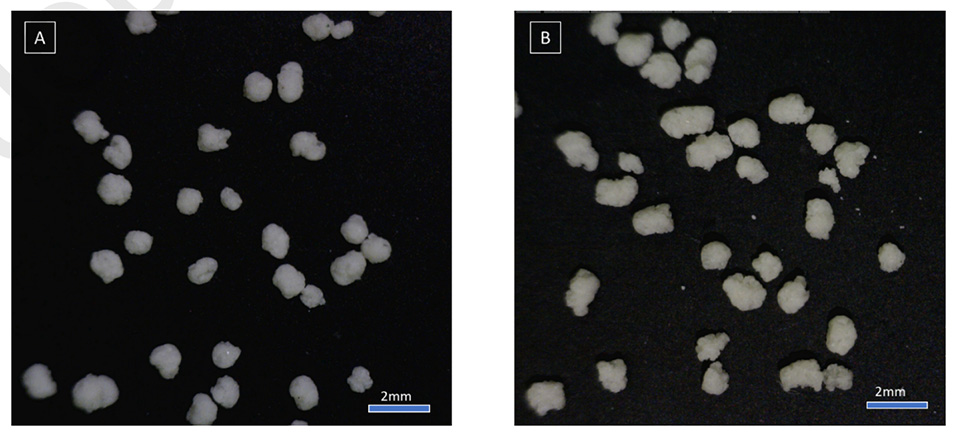

4、本研究还制备了口服剂型,包括微型片剂和颗粒,以评估纳米粒子在技术操作后的行为。

5、结果表明,纳米粒子与辅料混合后,其流动性良好,适合制备固体口服剂型。

全文总结/概括:

使用微流控技术合成纳米粒子的优势包括:

1、这是一种适合高通量生产的自动化且高产的合成方法。

2、与传统方法相比,微流控工艺产量更高,可重复性更好,药物封装效率更高。

3、能够控制流速比和总流速等工艺参数,从而优化实验设置,获得具有所需特征(如粒度分布)的纳米粒子。

4、材料和时间消耗适中,是一种经济高效的纳米粒子合成方法。

5、适用于合成纳米粒子,即使在装载溶解性差的药物时,也能严格控制条件,产出高质量的产物。

与传统口服固体剂型相比,含有纳米粒子的口服固体剂型具有以下优势:

1、药物稳定性:纳米粒子可以保护药物免受胃肠道环境的影响,提高药物在胃肠道中的稳定性。

2、药物溶解度:纳米粒子可以增强药物的溶解度特性,解决了与疏水药物经常相关的溶解度不佳的问题。

3、控制释放:纳米粒子可以实现药物的控制释放,使药物更有效地传递到胃肠道的特定部位。

4、生物利用度:纳米粒子可以防止药物的首过代谢,提高药物的生物利用度和疗效。

5、潜在的口服给药:纳米粒子可以为口服给药提供新的可能性,使得一些原本只能通过注射的药物可以通过口服给药途径实现。

总的来说,含有纳米粒子的口服固体剂型相比传统口服固体剂型具有更好的药物释放和传递特性,从而提高了药物的生物利用度和治疗效果。

图1.PLGA NPs(TFF 1066,67µL/min和FRR3)制造1、7和30天后的水动力学平均直径和PDI(平均值±SD,n=9)。

图2.通过数字显微照片拍摄的颗粒图片。

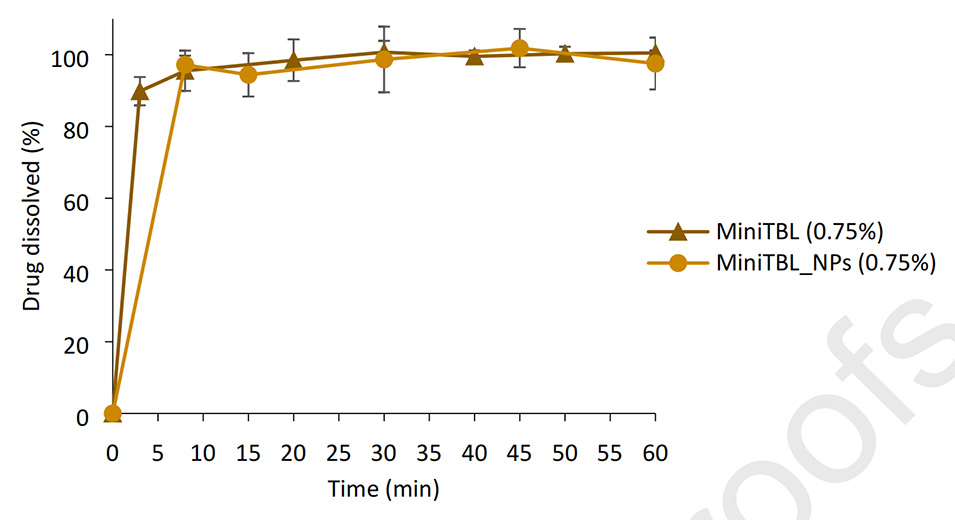

图3.通过高效液相色谱分析评估含或不含NPs(0.75%IND)的迷你片释放的吲哚美辛。药物释放量(%)按24小时后100%释放计算(平均值±SD,n=5)。

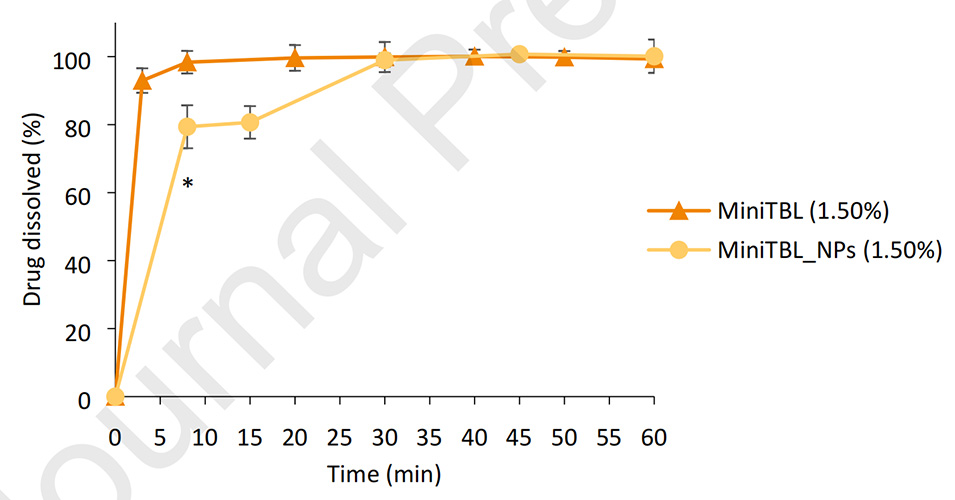

图4.通过HPLC分析评估含或不含NPs(1.50%IND)的迷你片释放的吲哚美辛。药物释放量(%)按24小时后100%释放计算(平均值±SD,n=5)。与MiniTBL(1.50%)相比,*p<0.05,采用学生t检验计算。

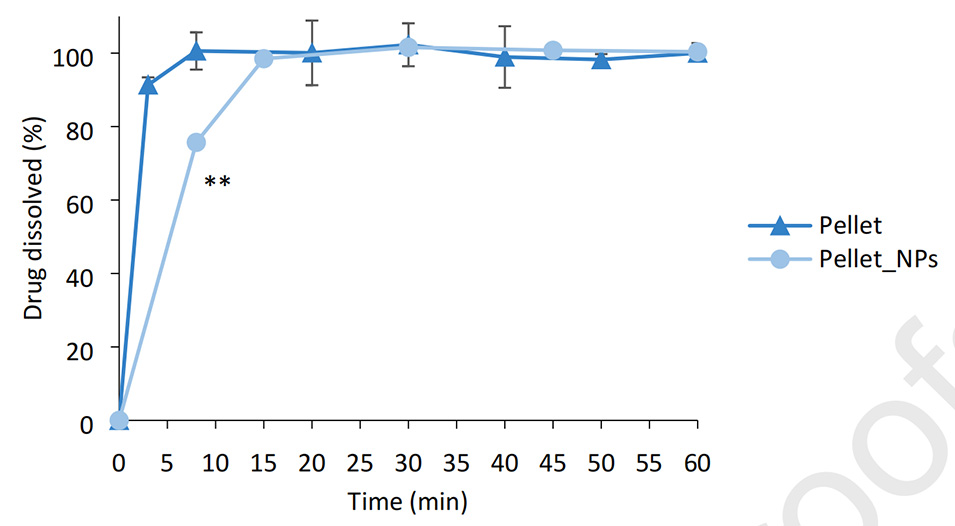

图5.通过HPLC分析评估含或不含NPs(1.50%IND)的颗粒释放的吲哚美辛。药物释放量(%)按24小时后100%释放计算(平均值±SD,n=5)。与颗粒相比,**p<0.005,采用学生t检验计算。

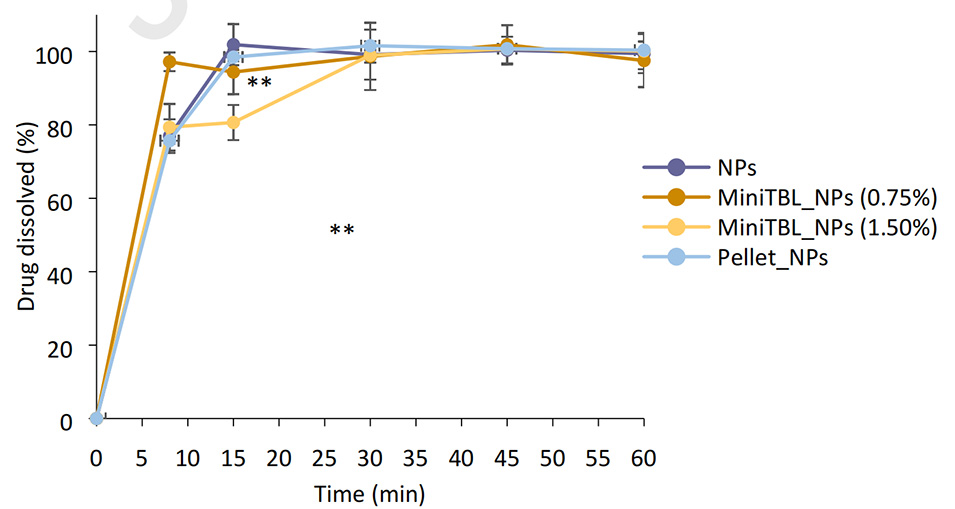

图6.通过高效液相色谱分析评估NPs、颗粒和含有NPs的迷你片的吲哚美辛释放情况。药物释放量(%)按24小时后100%释放计算(NPs和MiniTBL_NPs平均值±SD,n=5;Pellet_NPs平均值±SD,n=5,来自一个批次)。与NPs相比,**p<0.005,采用学生t检验计算。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.123850