导读

近期,四川大学华西医院实验医学科曾婷婷副教授发表综述,主要讨论了微流控技术在研究动脉血栓形成中的应用,包括血小板粘附和聚集行为,以及凝血过程。相关研究以“Recent advances in microfluidic technology of arterial thrombosis investigations”为题目,发表在期刊《Platelets》上。

本文要点:

1、微流控技术已经成为研究动脉血栓形成的有力工具,它能够构建人工血管并准确再现血流动力学。

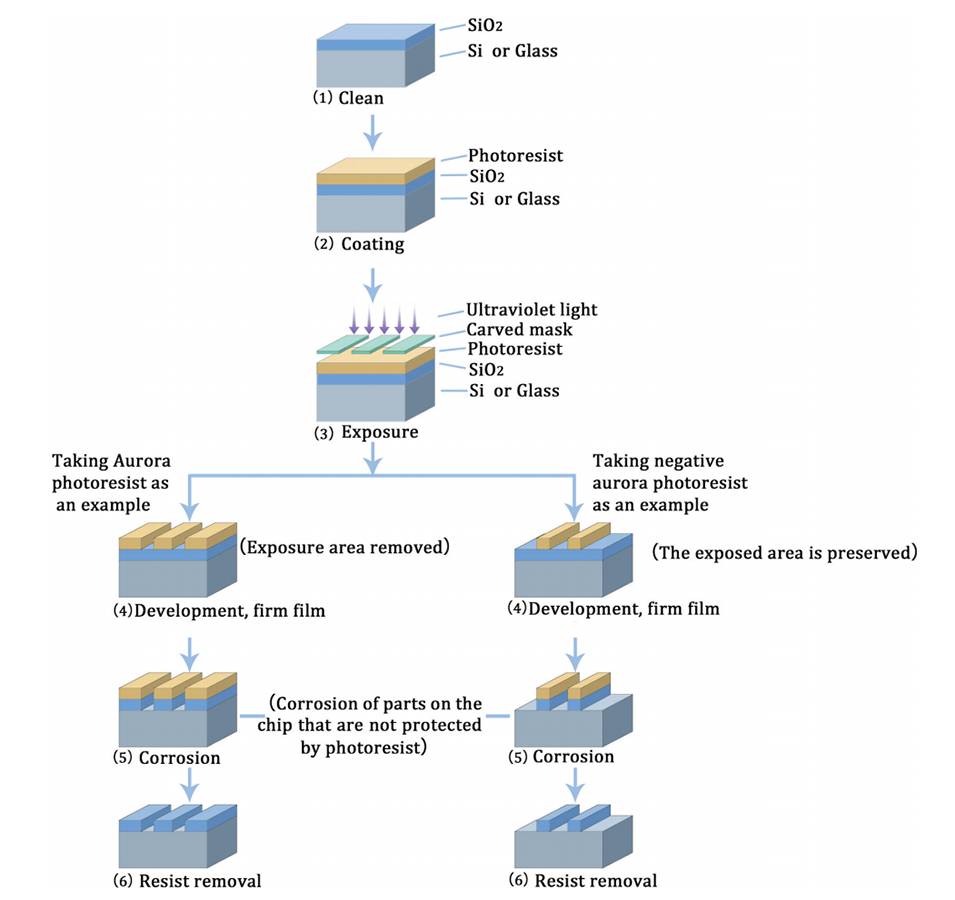

2、可以使用多种制造方法来生产微流控芯片,包括光刻、软光刻、3D打印等。每种方法都有其优点和局限性。

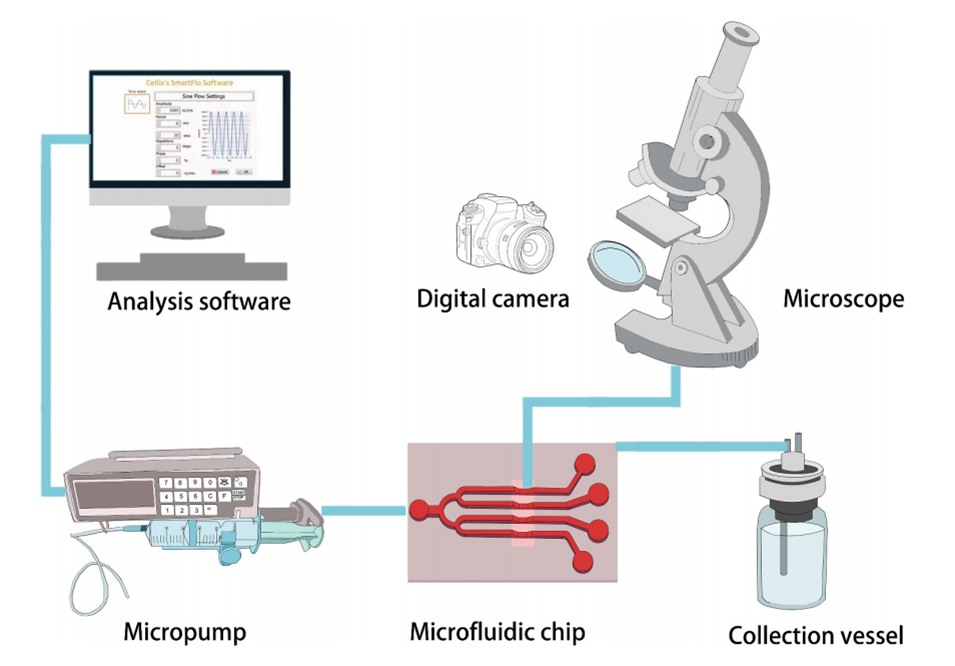

3、微流控技术能够精确控制流体流动,更真实地模拟生理条件,包括血管内的动态流动、剪切力和血小板与血管壁的相互作用。

4、与体外实验和动物模型等传统实验工具相比,微流体技术支持高通量实验,能够同时进行多个实验单元的操作,从而提高实验效率。

5、微流控技术还能够结合实时监测方法,如荧光显微镜,实现对微通道中血栓形成的高分辨率成像和监测,为理解血栓形成机制提供详细的动态信息。

6、未来的发展预计将集中在更通用和自动化的微流控系统上,以进一步研究抗血栓疗法。

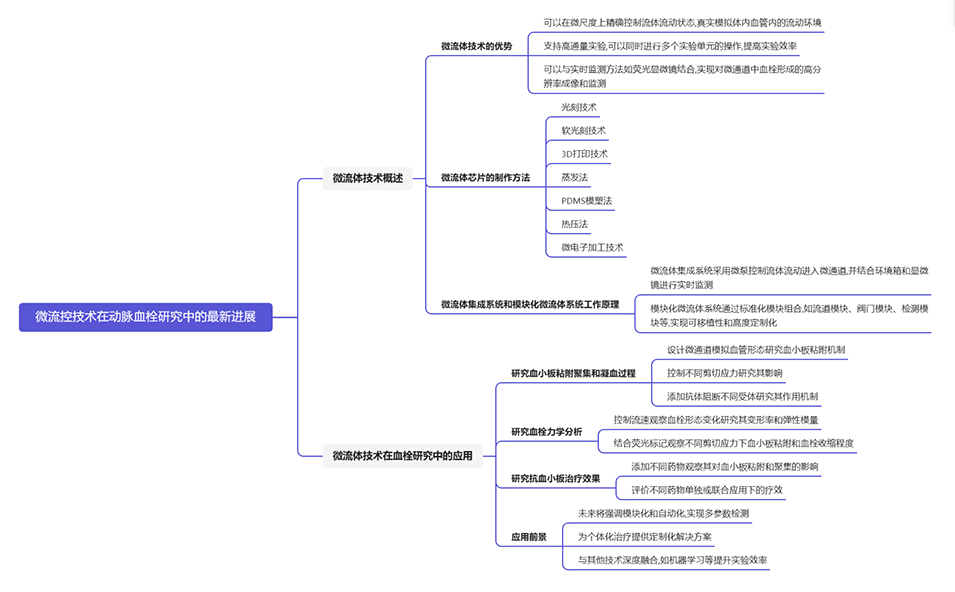

一张图读懂全文:

微流控技术在动脉血栓研究中有哪些优势?

1、精确控制流体流动状态:微流控芯片可以精确控制流体的流速、剪切应力和流向,模拟体内血管环境,研究不同流体动力学条件下的血栓形成过程。

2、模拟血管几何形状:微流控芯片可以设计成不同的血管几何形状,如直管、分叉、狭窄等,研究血管几何形状对血栓形成的影响。

3、高通量实验:微流控芯片可以同时进行多个实验,提高实验效率,缩短研究周期。

4、实时监测:微流控芯片可以与荧光显微镜等实时监测方法结合,动态观察血栓形成过程,获取高分辨率图像。

5、低样品消耗:微流控芯片只需要少量样品,降低了实验成本。

6、可重复性好:微流控芯片的制作工艺标准化,实验条件可控,保证了实验结果的可重复性。

7、可与其他技术结合:微流控芯片可以与其他技术,如电化学传感器、光学成像等结合,实现多参数检测和分析。

该综述得出了多项重要发现和见解:

1、微流控技术在模拟动脉血栓形成方面具有独特优势,可精确控制流体流动、剪切应力和血管几何形状。

2、微流控芯片的制作方法多种多样,每种方法各有优缺点,可根据具体需求选择合适的制作方法。

3、微流控集成系统和模块化微流体系统的发展使血栓研究更加多样化和自动化,但其标准化仍有待解决。

4、微流控技术可用于研究血小板粘附聚集、凝血过程和血栓力学行为,为动脉血栓形成机制提供了新的见解。

5、微流控技术可用于评估抗血小板药物的疗效,为个体化治疗提供依据。

6、未来微流控技术将朝着模块化、自动化和多参数检测的方向发展,并与其他技术深度融合,为血栓研究和临床治疗带来新的机遇。

图1.利用光刻技术制造芯片的过程示意图。

图2.典型微流体集成系统的工作原理。

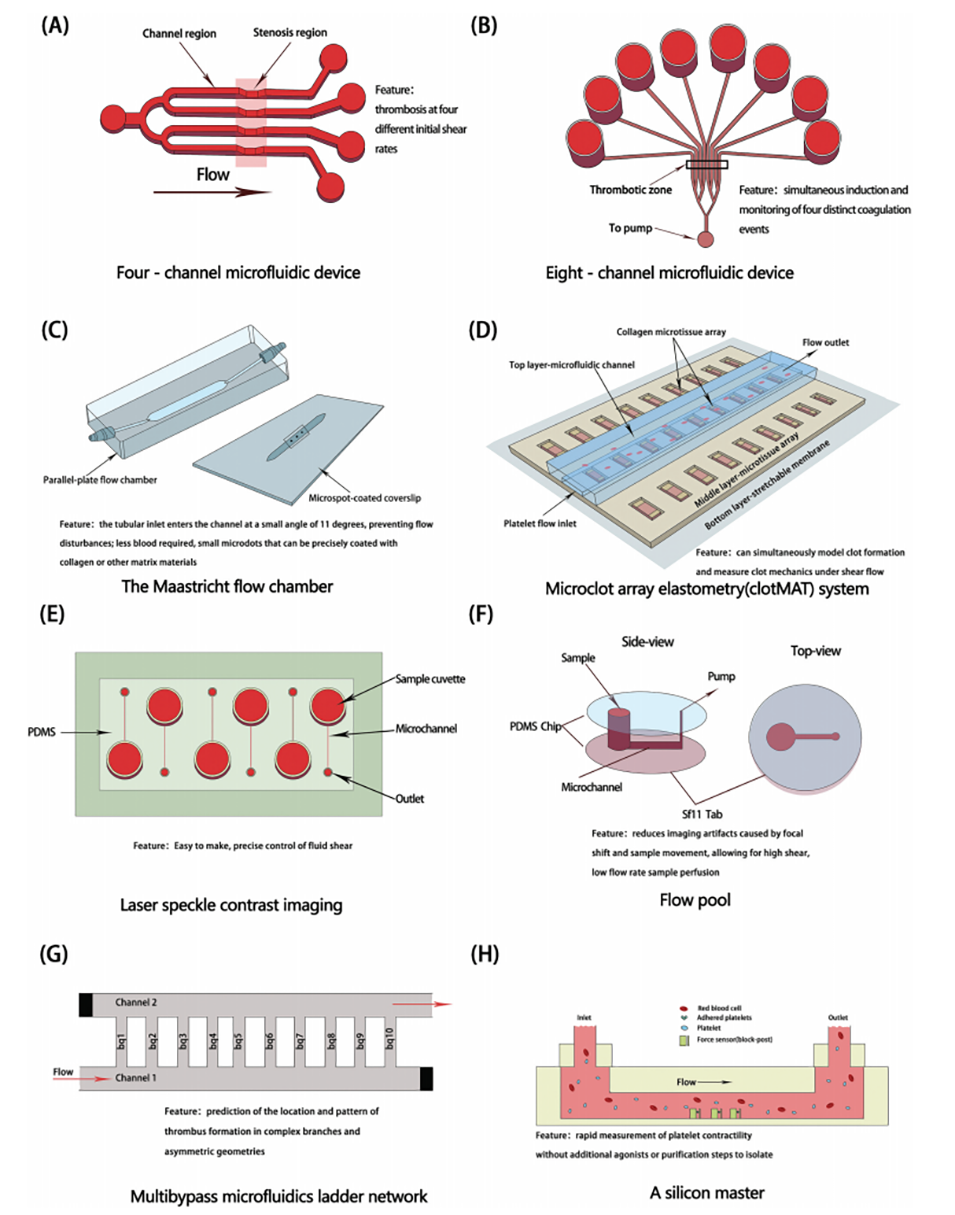

图3.常见微流体装置的结构和特点。

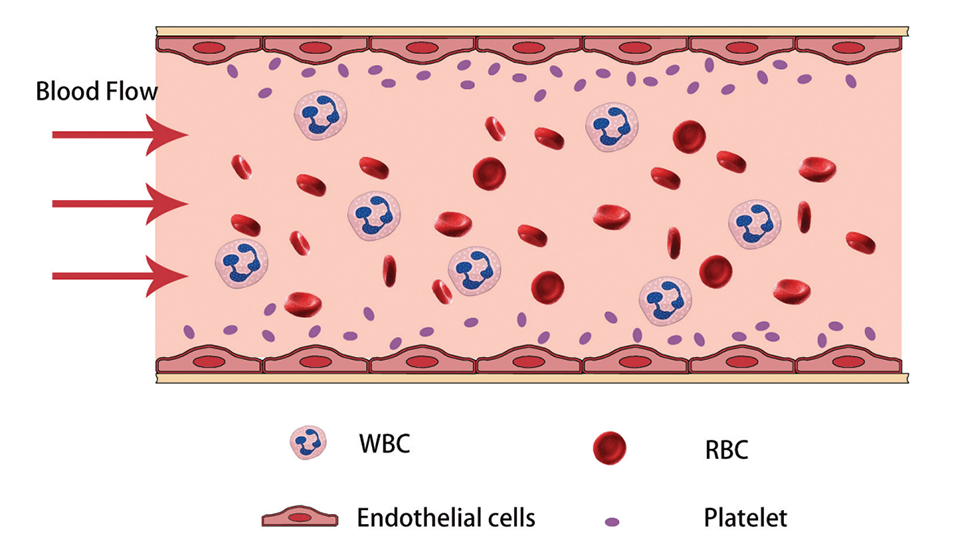

图4.正常生理条件下人体血管内流动的环境。

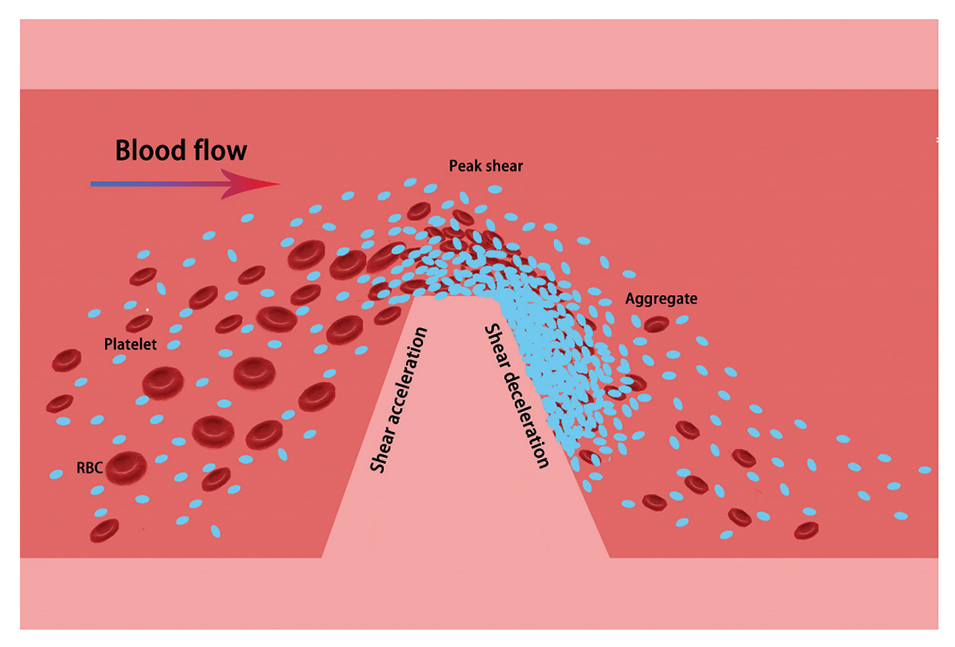

图5.微流体建模模拟血管狭窄处的盘状血小板聚集。

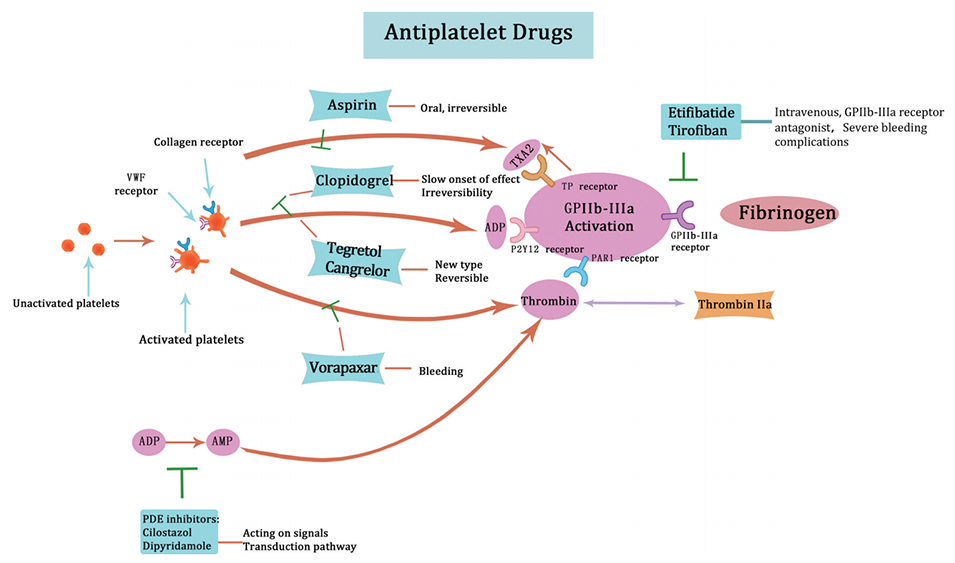

图6.主要抗血小板药物及其作用机制。

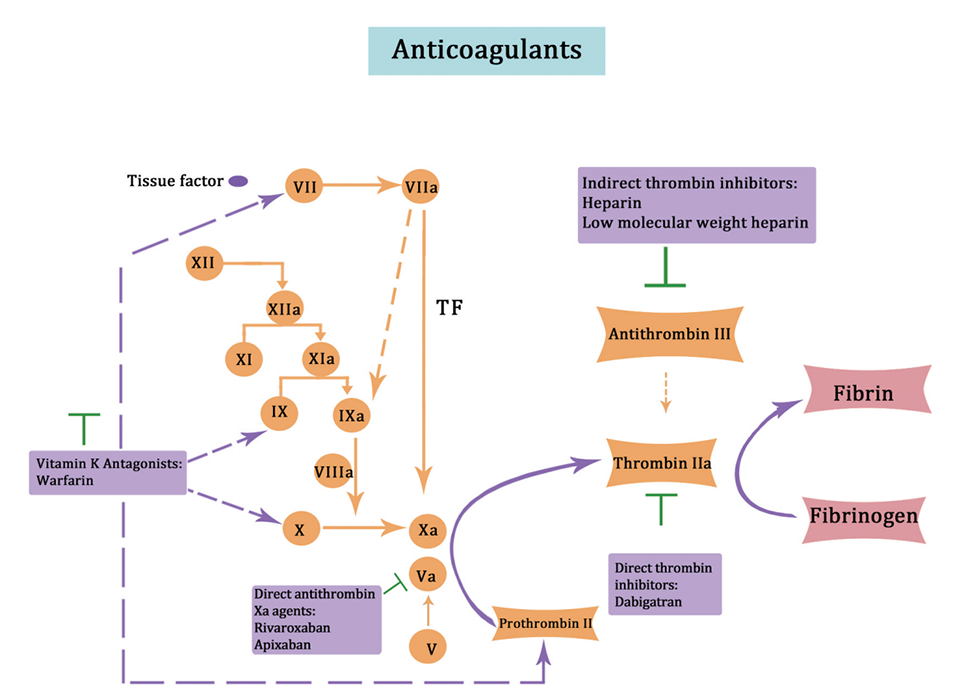

图7.主要抗凝剂的作用机制。

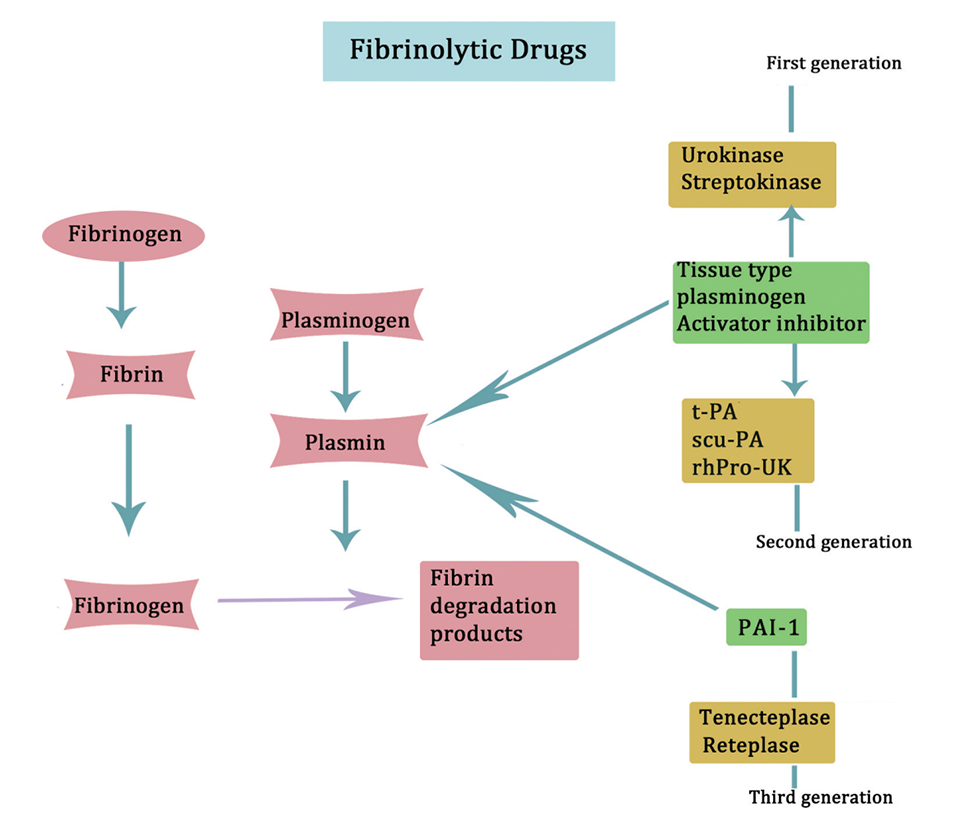

图8.主要纤溶药物及其作用机制。

论文链接:https://doi.org/10.1080/09537104.2024.2316743