导读:

近期,天津大学马友光教授、付涛涛副教授团队研究了十字形微通道中双乳液液滴的形成和变形。在物理特性不变的情况下,观察到了形成机制的转变。相关研究以“Formation and deformation of double emulsions in a cross-shaped microchannel: From Janus to core–shell structure”为题目发表于期刊《Chemical Engineering Science》。

本文要点:

1、研究了十字形微通道中双乳液液滴的形成和变形过程。

2、观察到在恒定物理特性下形成机制的转变。

3、发现在液滴形成过程中,流体动力学和热力学过程之间的竞争导致了Janus机制和核壳机制之间的相互转变。

4、在剪切应力和界面张力的共同作用下,观察到双乳液液滴的三种形态。

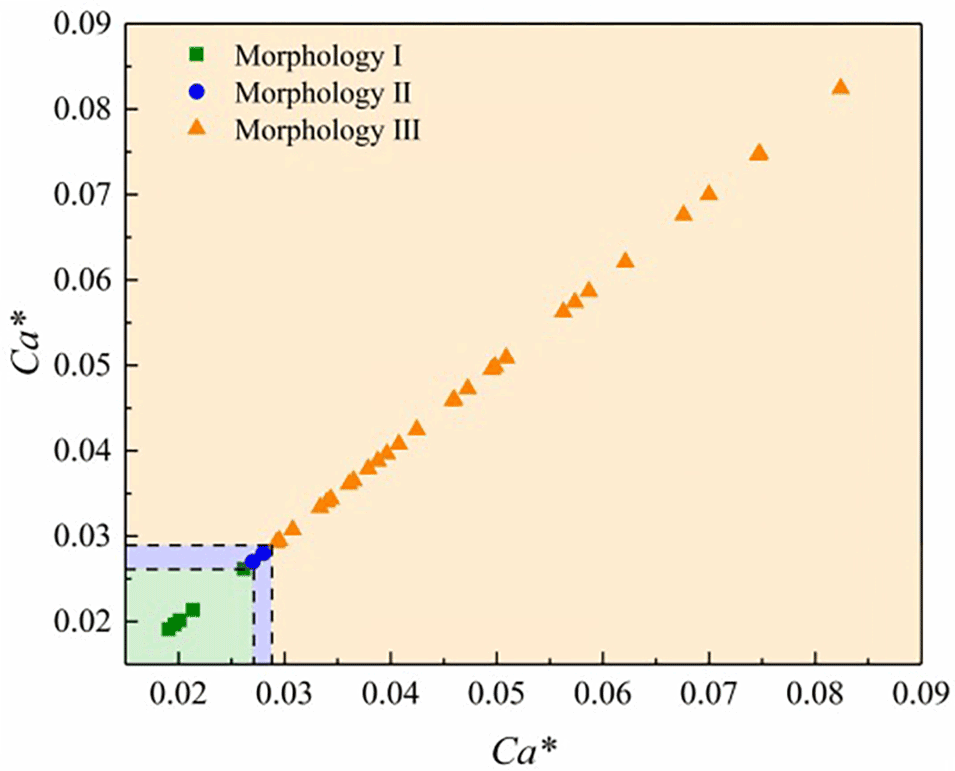

5、基于对液滴流动行为的动态分析,提出了一个新的特征毛细管数来指示每种形态的临界条件。

6、总之,本研究为设计和优化微流控设备中的多重乳液液滴制备过程提供了理论基础和实验依据。

全文总结/概括:

双乳液液滴形成机制的研究对于微流控技术有哪些潜在的应用价值?

1、微流控技术精确控制双乳液液滴的形成对于制备具有特定功能的微胶囊和微反应器至关重要,这在药物递送系统、化妆品、食品工业等领域具有广泛应用。

2、通过理解Janus机制和核壳机制之间的转变,可以优化双乳液液滴的形态和尺寸,从而提高微流控设备中乳液的均匀性和稳定性。

3、该研究提供了实验数据和分析方法,有助于设计更高效的微流控通道结构,实现对复杂流体的动态精确操控。

在微流控设备中观察到的三种液滴形态对实际应用有哪些影响?

1、不同的液滴形态可能会影响药物释放特性,例如,Janus型液滴可能用于同时释放两种不同的药物,而核壳型液滴则可能用于控制药物的释放速率。

2、液滴形态的变化可用于开发新型的化学反应器,其中液滴内部的不同区域可以用于不同的化学反应,提高化学反应的选择性和效率。

3、在微流控设备中,液滴形态的控制对于提高生产效率和降低生产成本具有重要意义,例如,在化妆品或食品工业中,精确控制液滴形态可以提高产品的质量和一致性。

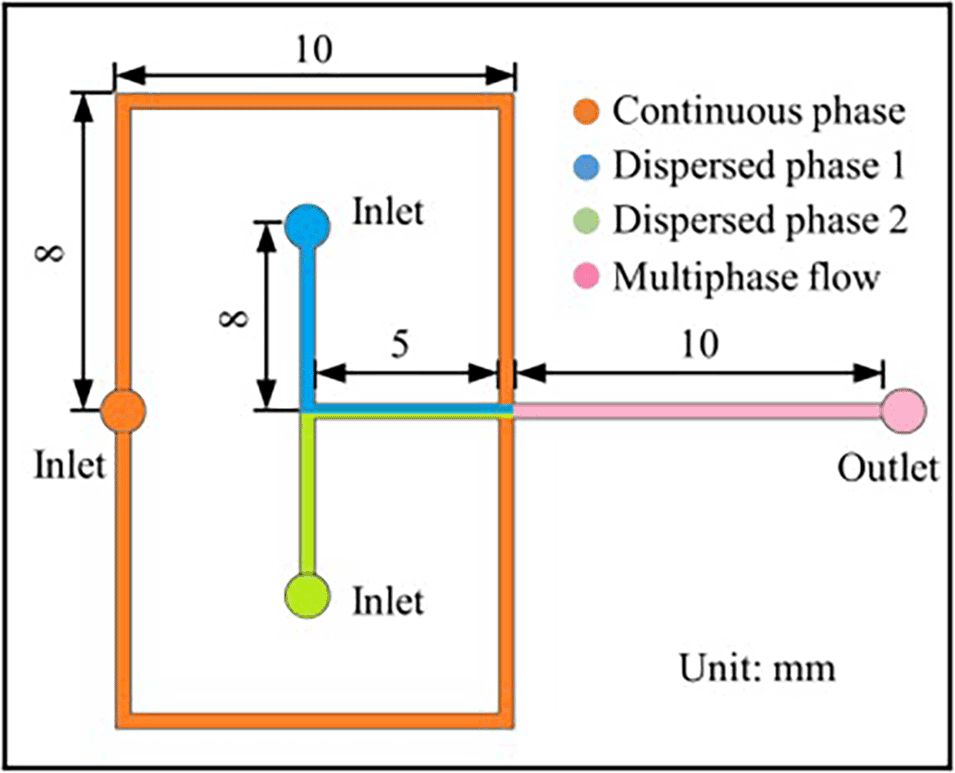

图1.本实验中使用的微通道结构图。

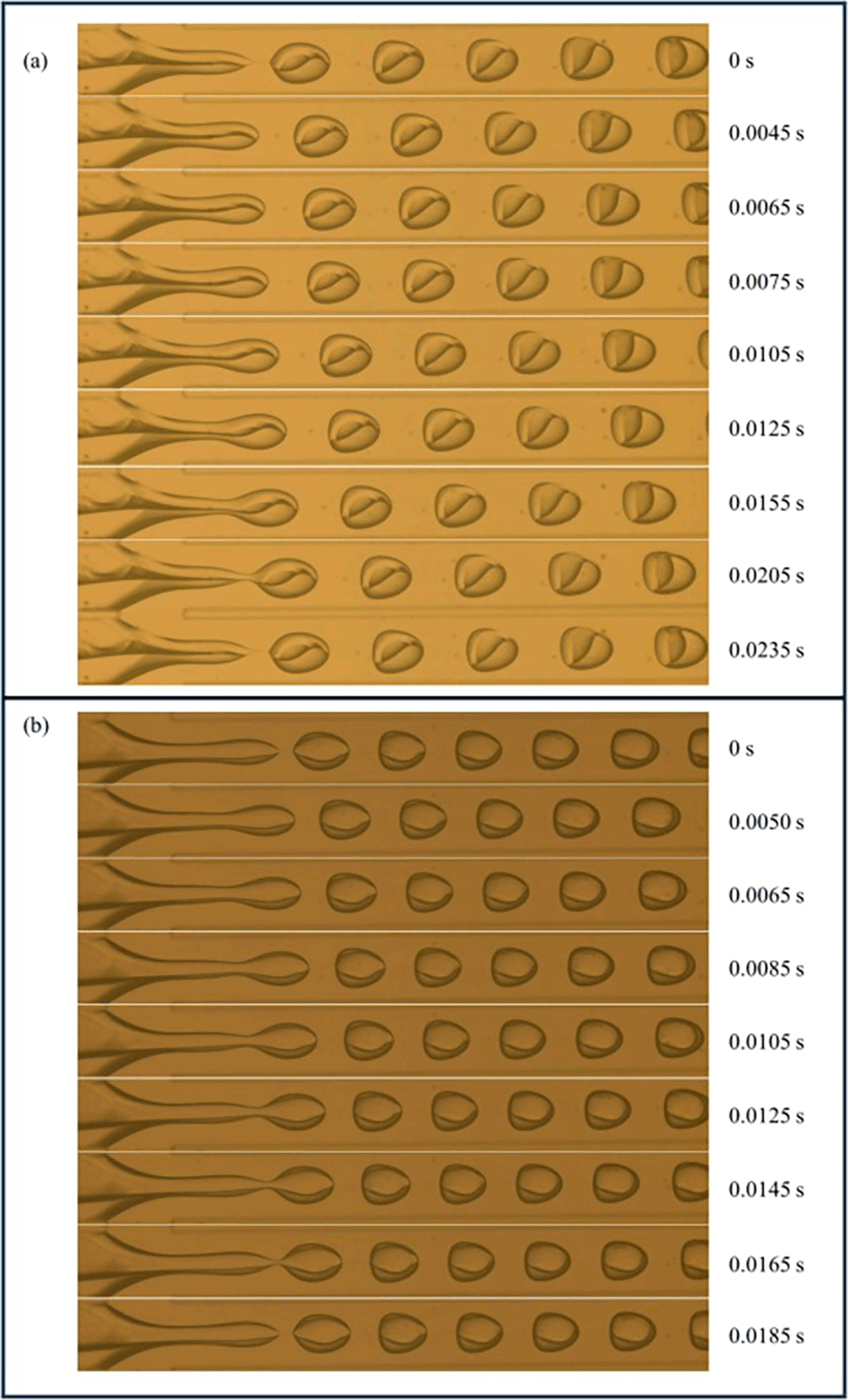

图2.双乳液液滴形成的两种机制。

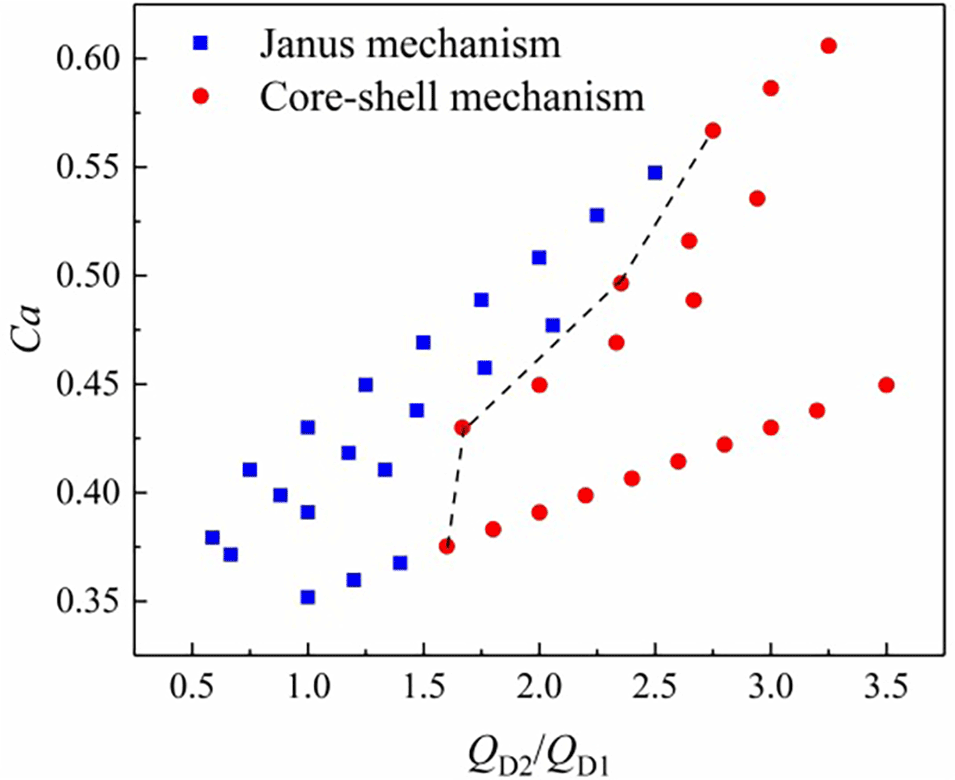

图3.不同操作条件下的形成机理图。虚线代表两种机制的边界。

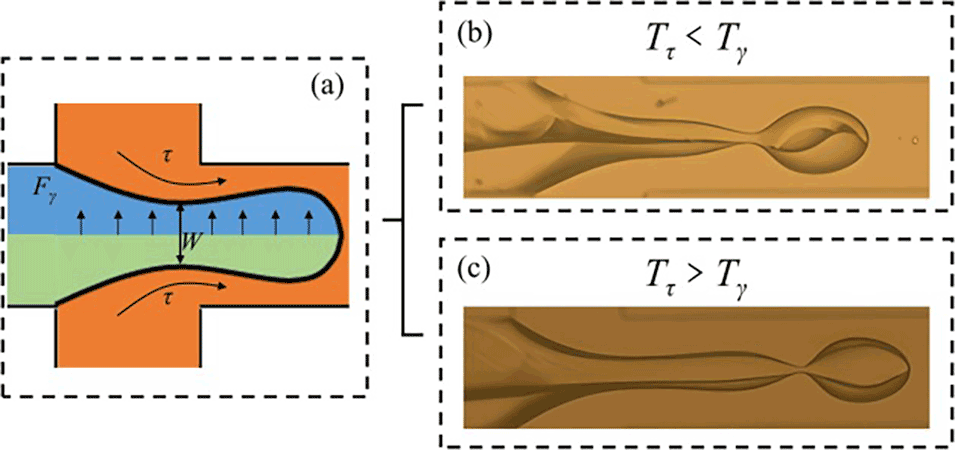

图4.(a)液体扩散过程与缩颈过程之间的竞争。(b)Janus机制图。(c)核壳机制示意图。Tτ表示颈部破裂所需的时间,Tγ表示吞没所需的时间。

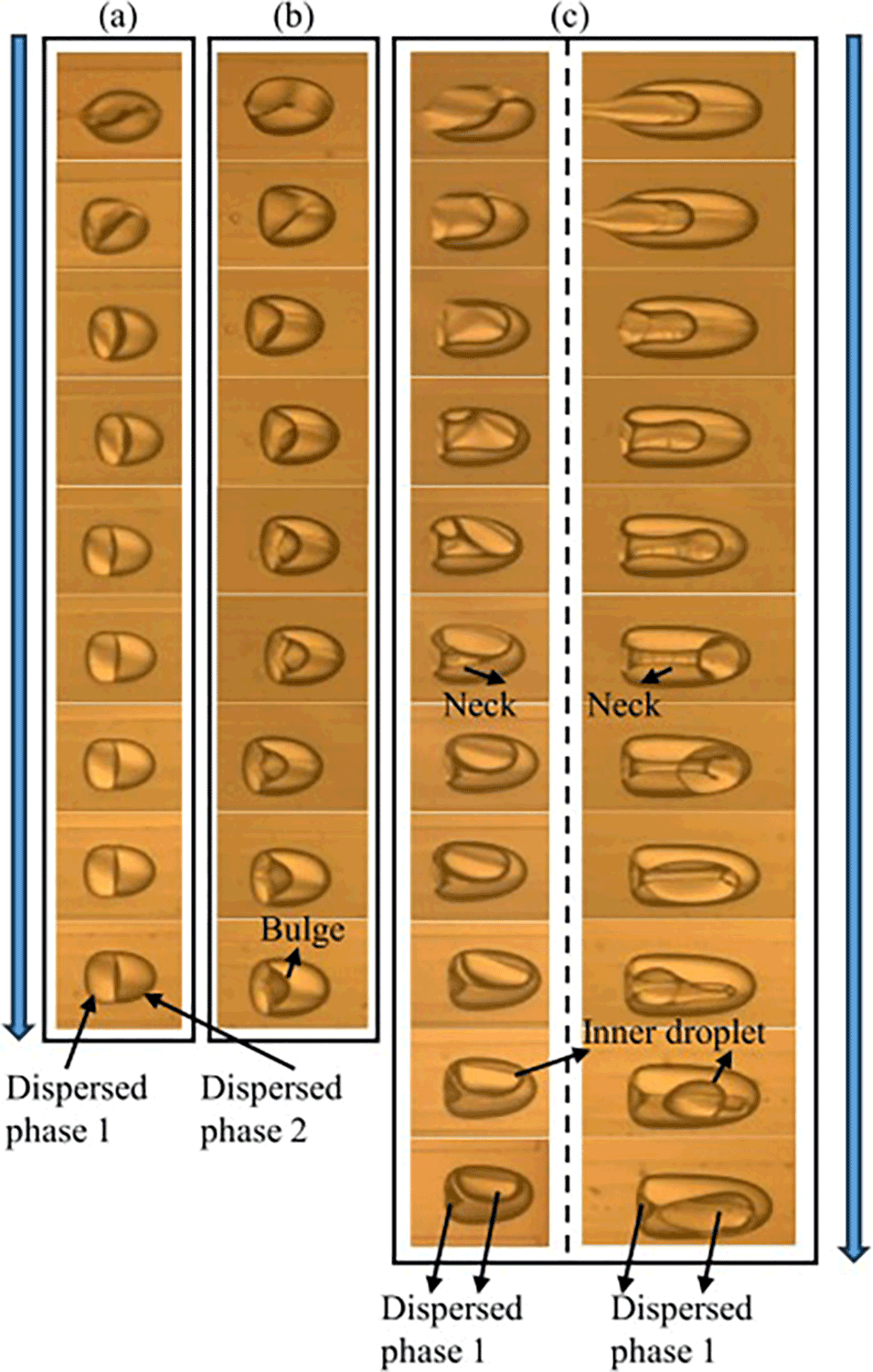

图5.不同条件下液滴的形态。

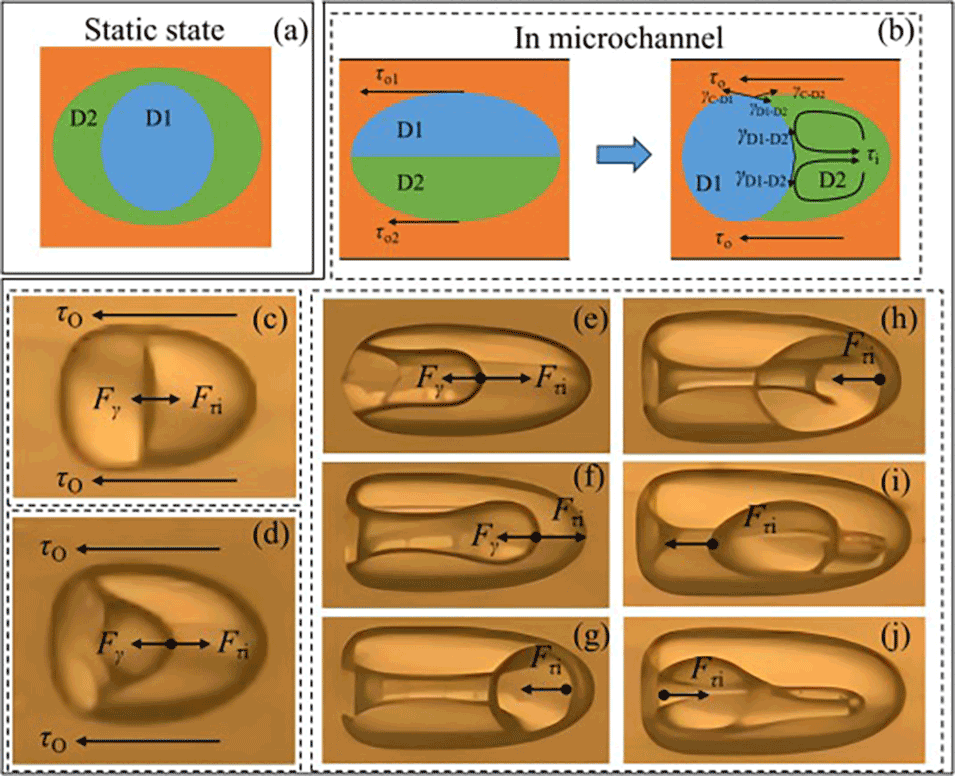

图6.(a)静态双乳液液滴的形态图。(b)微通道中液滴的受力分析和形态变化图。(c)形态I液滴的受力分析。(e-j)形态III液滴的受力分析。

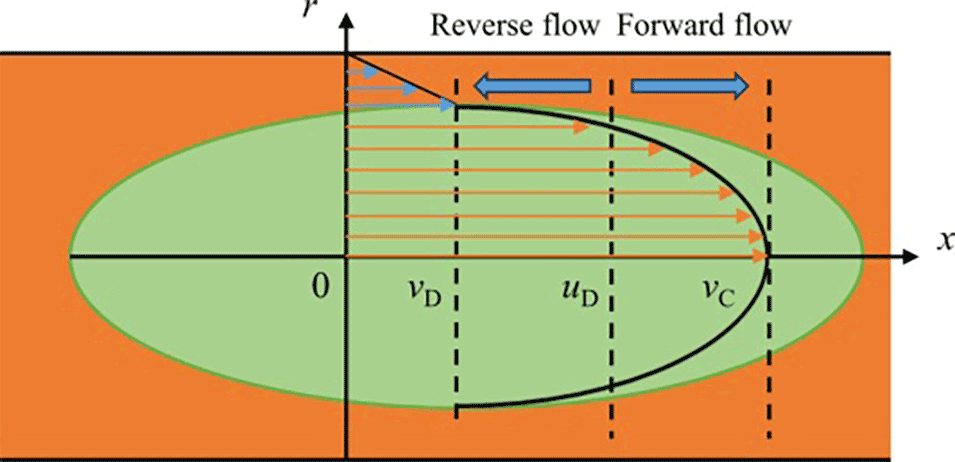

图7.微通道中的速度分布。vD表示液滴界面的速度,uD表示液滴内部的平均速度,vC表示液滴轴上的速度。

图8.液滴的形态图。横坐标和纵坐标为特征毛细数Ca*。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120300