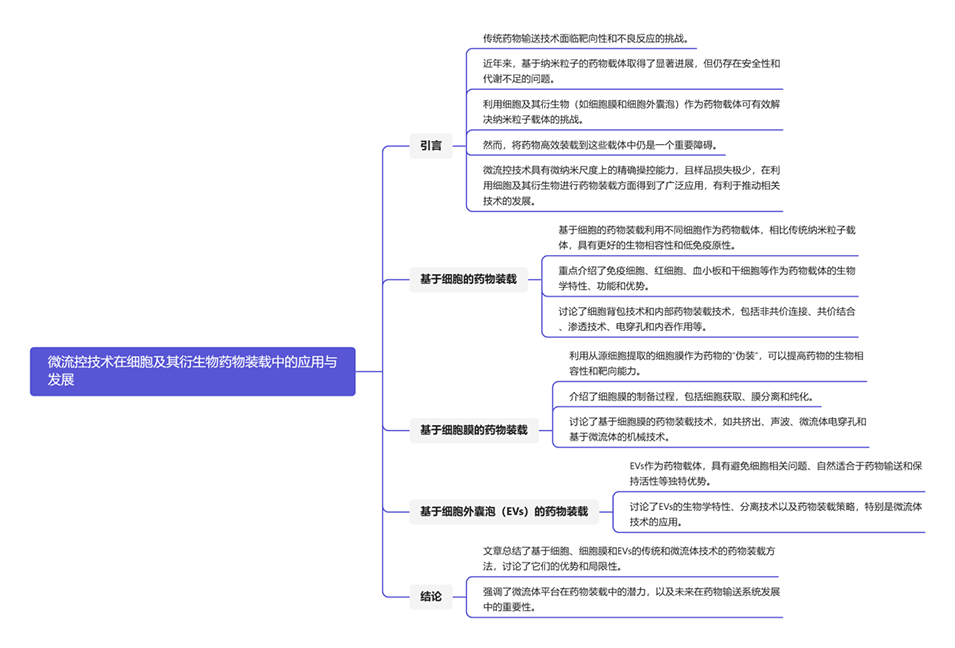

传统的药物递送技术面临着与靶向性和不良反应相关的挑战。近年来,基于纳米粒子的药物载体取得了重大进展。然而,人们对其安全性和代谢不足的担忧依然存在。采用细胞及其衍生物(如细胞膜和细胞外囊泡(EVs))作为药物载体可有效解决与纳米颗粒载体相关的难题。然而,将药物有效地装载到这些载体中仍然是一个重要障碍。微流控技术具有微纳米尺度上的精确操控能力,且样本损失极少,在利用细胞及其衍生物装载药物方面得到了广泛应用,从而促进了载药技术的发展。

近期,上海交通大学刘岩磊、林树靖、崔胜胜等人在国际知名期刊《Small》上发表了题为“The Evolution of Microfluidic‐Based Drug‐Loading Techniques for Cells and Their Derivatives”的综述文章,概括性地介绍了利用细胞及其衍生物作为药物载体的特点和优势,重点总结了基于微流控技术的各种高效、可控的药物装载方法,为未来基于细胞及其衍生物的靶向药物递送系统的发展提供了广阔的前景。

本文要点:

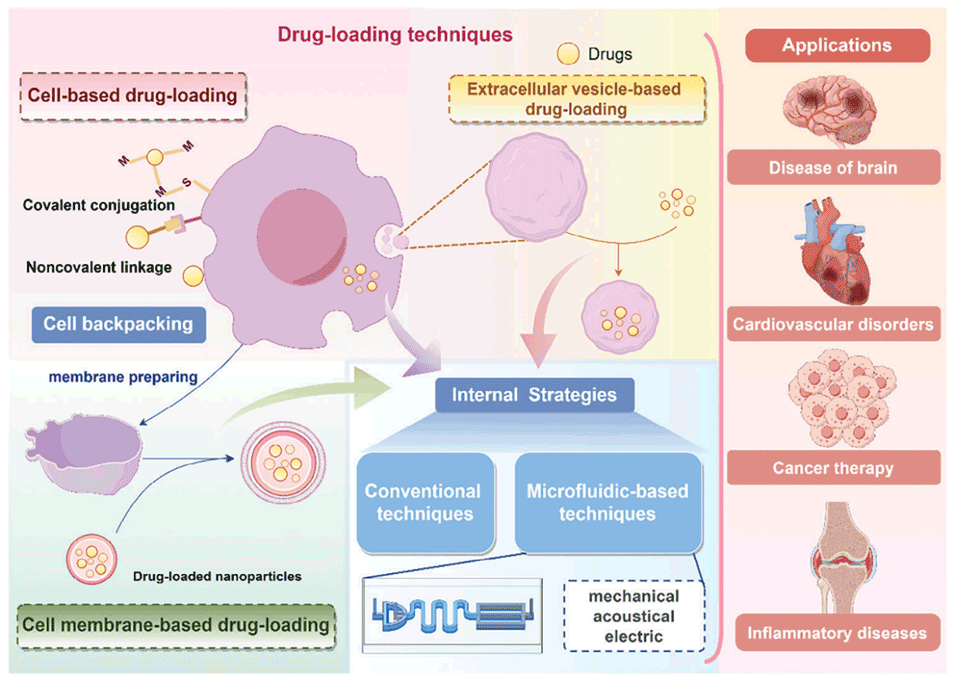

1、介绍了细胞及其衍生物(例如细胞膜和细胞外囊泡)作为药物载体的优势,包括良好的生物相容性和免疫逃逸能力。

2、概述了可作为药物载体的常见细胞类型的生物学特性和功能,如巨噬细胞、中性粒细胞、淋巴细胞等。

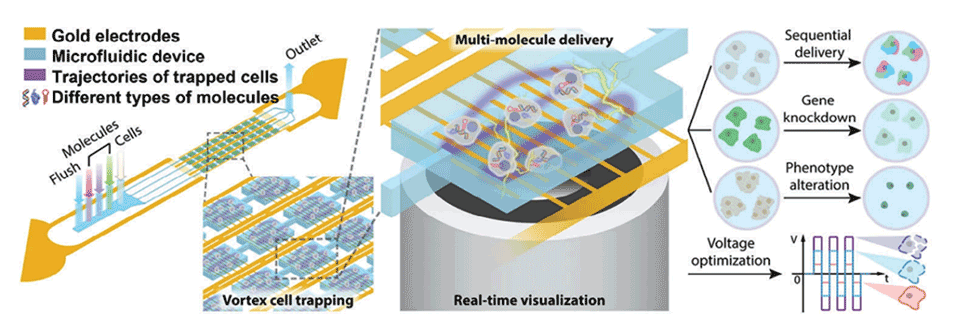

3、详细介绍了基于细胞的药物装载技术,包括背负法、内部装载法等,并重点阐述了基于微流控技术的装载方法,如电穿孔、机械挤压等。

4、介绍了基于细胞膜和细胞外囊泡的药物装载技术,强调了微流控技术在提高装载效率和控制性方面的优势。

5、展望了细胞及其衍生物作为药物载体的未来发展,以及微流控技术在该领域的应用潜力。

一张图读懂全文:

使用细胞作为药物载体相比于传统的纳米粒子载体具有以下优势:

1、低免疫原性和良好的生物相容性:细胞载体由于其天然来源,通常具有较低的免疫原性,这意味着它们在体内不太可能引发免疫反应,从而增加了治疗的安全性和有效性。

2、保留细胞的多样生物学特性和功能:细胞载体保留了其天然的生物学功能,如巨噬细胞的肿瘤和炎症部位靶向能力,红细胞的长循环时间等,这些特性为药物递送提供了独特的优势。

3、整体性更强:使用完整的细胞作为载体,可以更好地保留细胞膜蛋白和其他细胞组分的功能,这有助于维持细胞的生物活性和药物递送效率。

4、可与其他治疗手段结合:活细胞载体的多功能性使其能够与光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT)等多种治疗手段结合,为组合治疗提供了可能性。

5、利用天然生物学特性:细胞载体可以利用其天然的生物学特性,如细胞间的通讯和细胞对特定环境的响应,来提高药物的靶向性和疗效。

常用作药物载体的细胞类型及其特定优势如下:

1、巨噬细胞:

体积较大且吞噬能力强,可承载大量药物。

具有固有的肿瘤和缺氧环境靶向性。

2、中性粒细胞:

来源丰富且易于获取。

对炎症反应迅速,能够穿越血脑屏障或血脑肿瘤屏障。

3、淋巴细胞(T细胞和NK细胞):

具有肿瘤识别能力和细胞毒性。

可通过嵌合抗原受体(CAR)技术进行工程改造,增强肿瘤靶向性。

4、红细胞:

在血液中具有较长的寿命,可延长负载药物的循环时间。

内部空间大,表面具有丰富的功能性蛋白,有利于药物的负载。

5、血小板:

具有靶向能力,可在炎症和肿瘤部位聚集。

可被激活以在靶点释放负载的药物。

6、干细胞(如间充质干细胞):

具有肿瘤靶向性,能够分泌各种生长因子及细胞因子。

相对容易在体外培养和扩增。

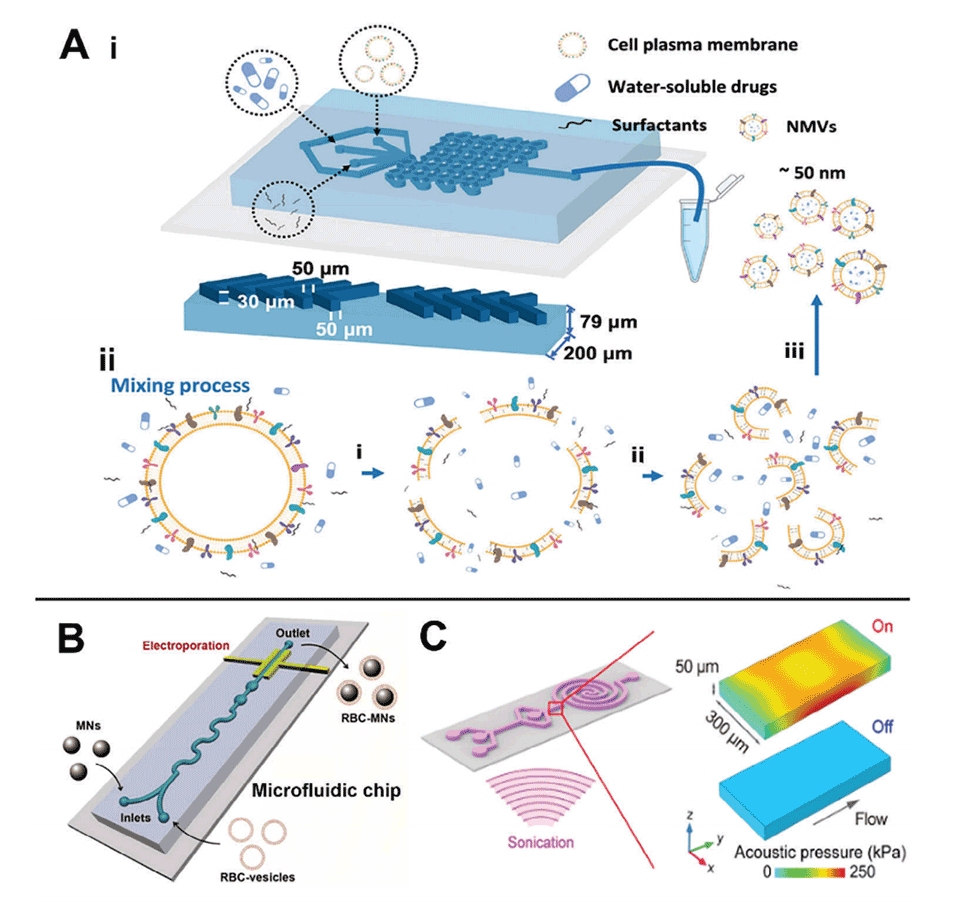

图1.载药技术总体图。

图2.μSEA(微尺度对称电穿孔器阵列)装置和多分子递送应用说明。

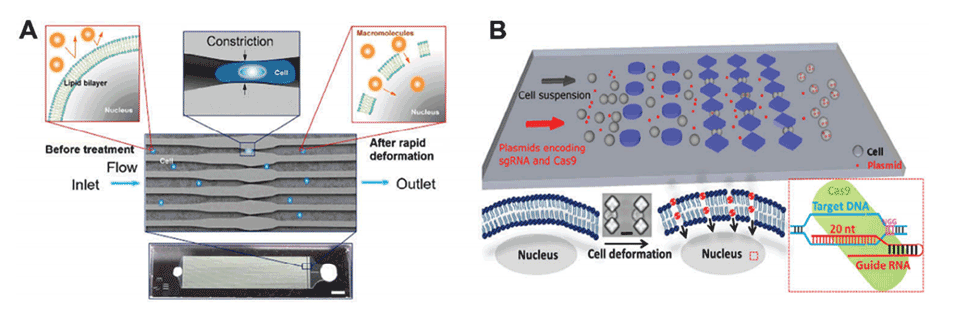

图3.基于微流体的细胞挤压。

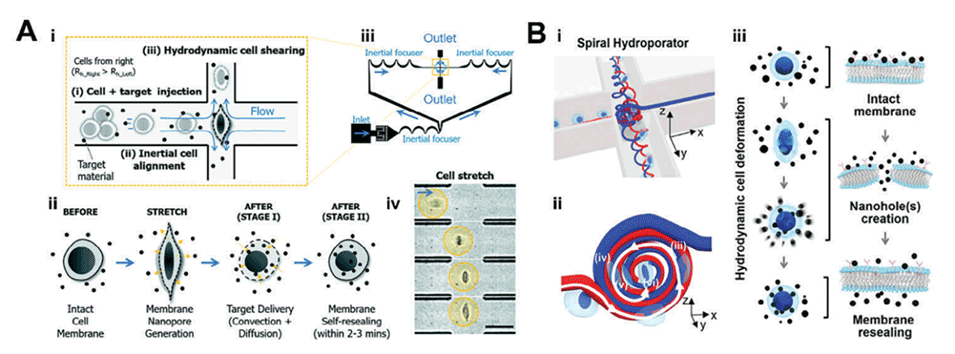

图4.微流体剪切应力诱导的机械细胞膜断裂。

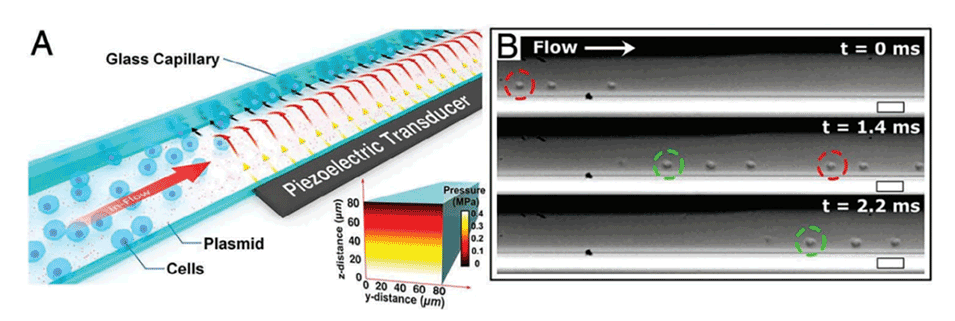

图5.微流控超声技术用于基于细胞的药物装载。

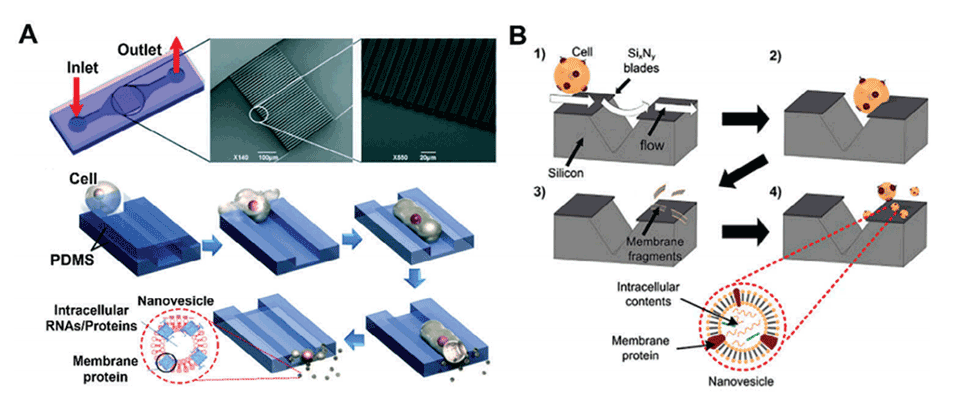

图6.早期基于微流体的细胞膜药物装载策略中产生纳米囊泡的过程。

图7.当前基于微流体的细胞膜药物装载策略。

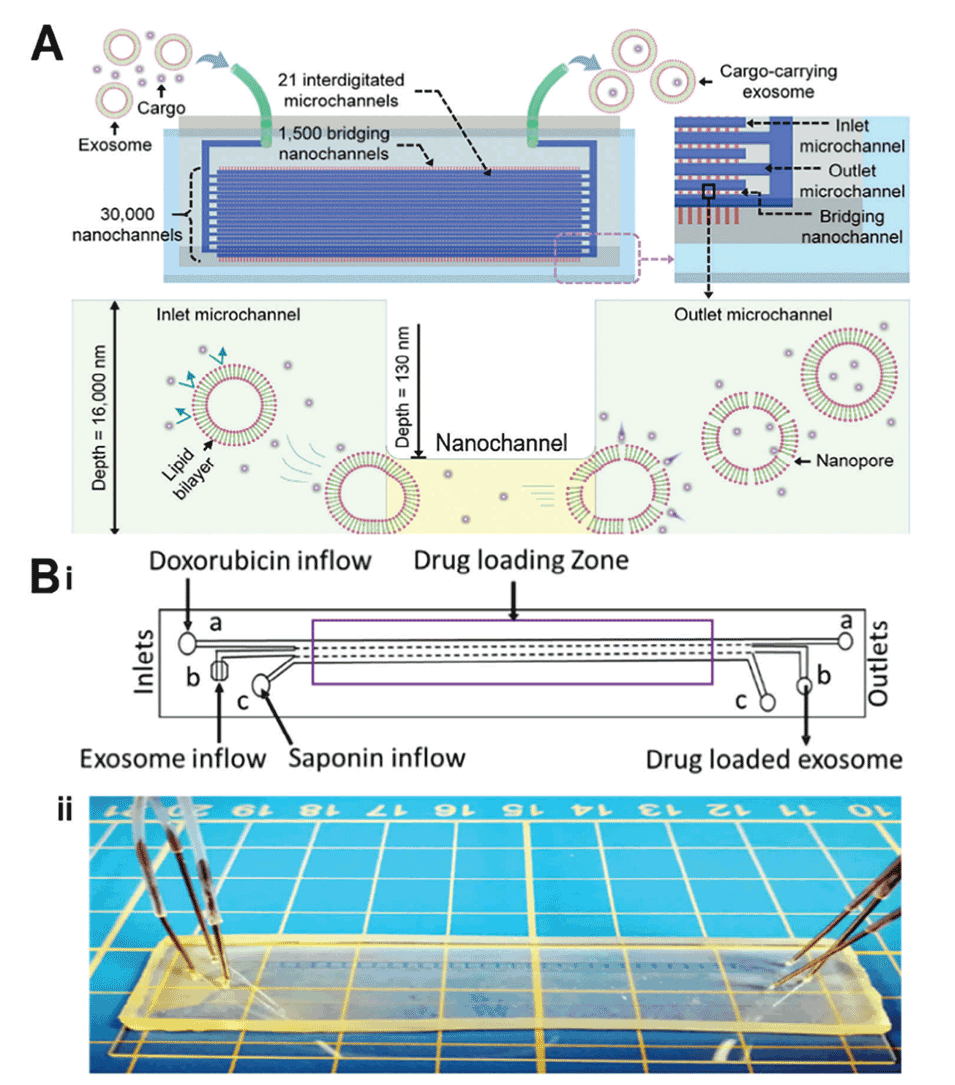

图8.基于微流体机械技术的细胞衍生EVs药物装载过程。

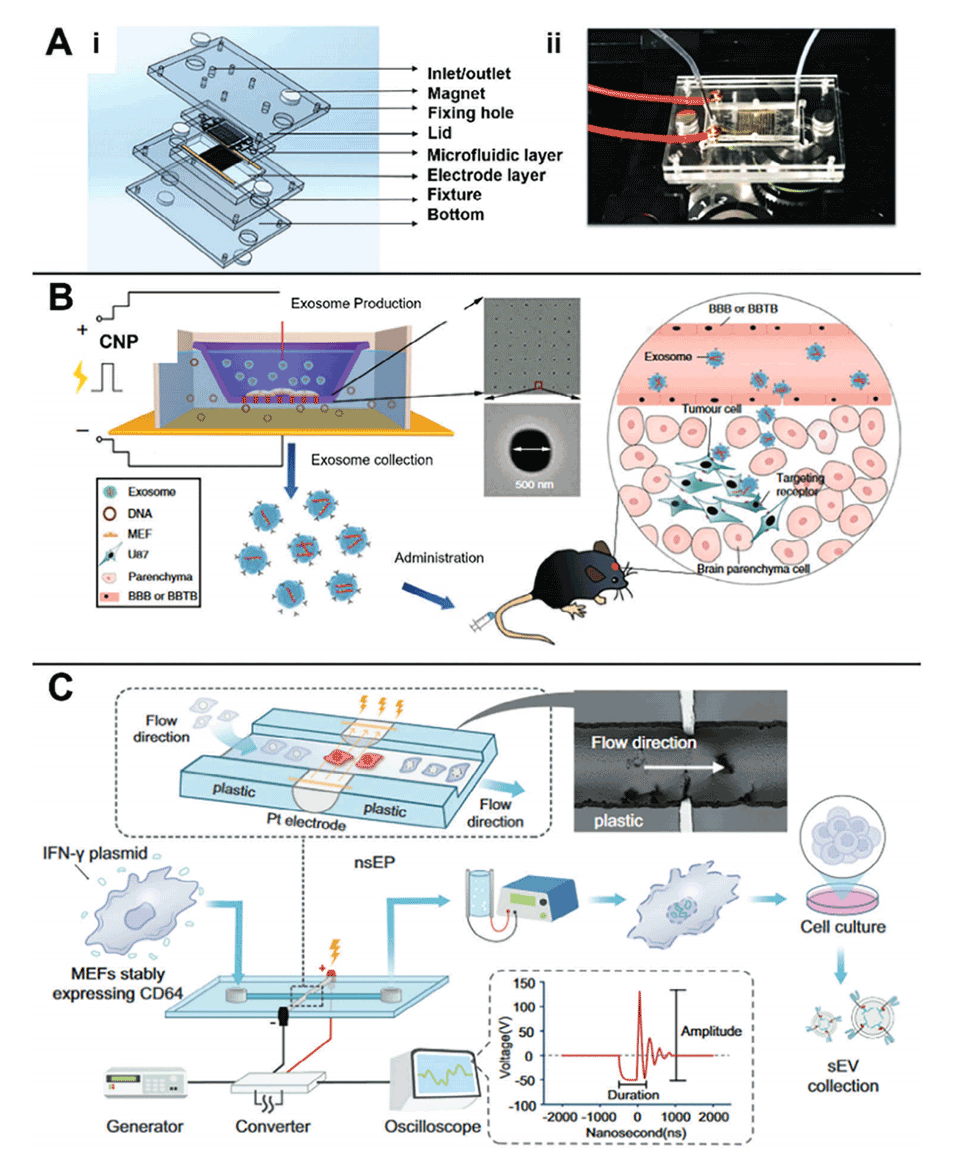

图9.基于微流控电穿孔的细胞衍生EVs药物装载策略。

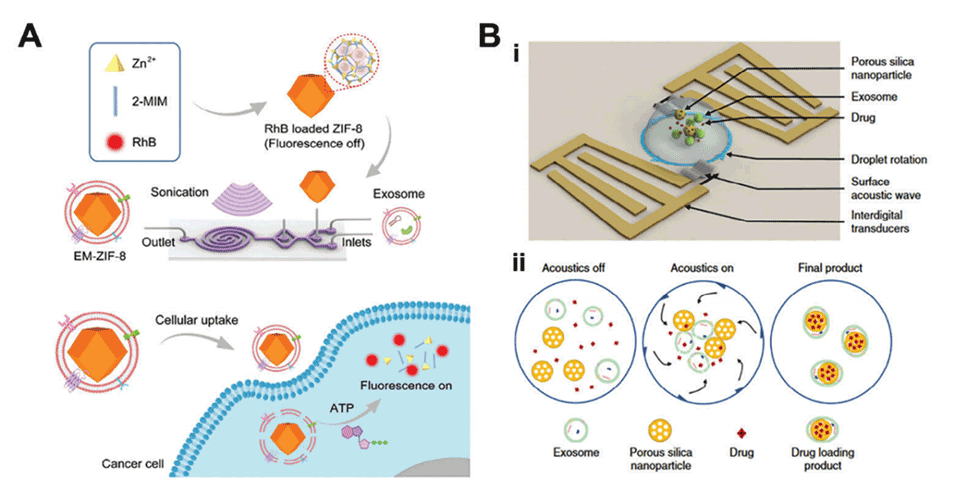

图10.基于微流体超声处理的细胞衍生EVs药物装载策略。

原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202403422