导读:

微流控技术作为一种连续、批量制备纳米粒子的方法,近年来备受关注。近期,中国农业科学院农产品加工研究所石爱民团队与澳大利亚皇家墨尔本理工大学Benu Adhikari教授合作,采用微流控技术结合反溶剂法制备了天然两亲性玉米醇溶蛋白纳米颗粒,探讨了乙醇含量及内外相流速对颗粒性质的影响,结果表明该方法可有效控制纳米颗粒的制备过程及其理化性质。相关研究以“Preparation and Regulation of Natural Amphiphilic Zein Nanoparticles by Microfluidic Technology”为题目,发表在期刊《Foods》上。

本文要点:

1、本研究通过将微流控平台与反溶剂法相结合,以连续和高度可控的方式制备了玉米蛋白纳米颗粒(ZNPs)。

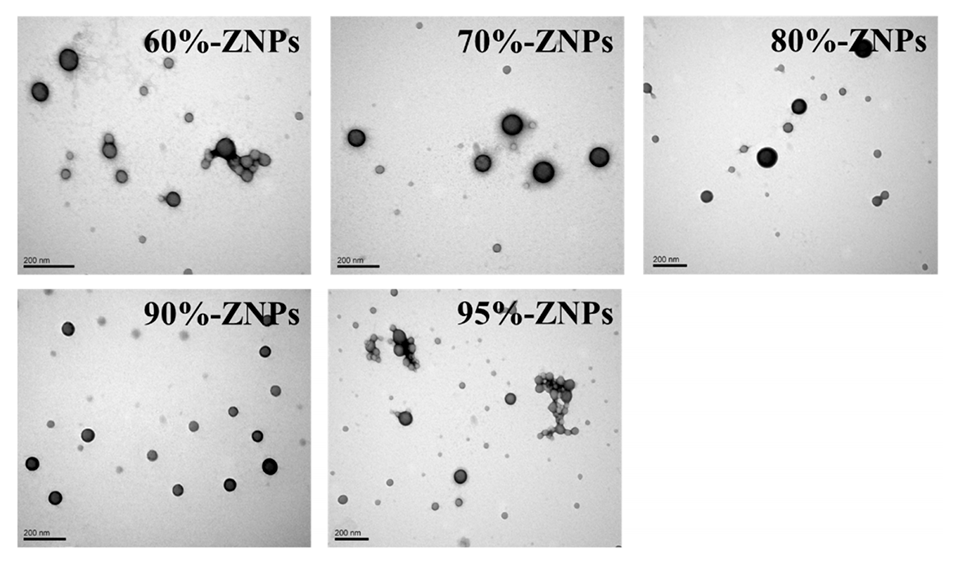

2、研究发现,微流控平台中乙醇含量(60~95%,v/v)和内外相流速对颗粒性能有着显著影响。其中,90%-ZNPs具有最高的溶解度(32.83%)和最低的疏水性(90.43),这是ZNPs疏水性的转折点。

3、此外,当内相流速为1.5 mL/h时,随着外相流速从10 mL/h增加到50 mL/h,粒径从182.81 nm显著降低到133.13 nm。

4、总之,微流控技术与反溶剂法的结合为精确控制蛋白纳米颗粒的制备过程和调节其理化性质提供了有效途径。

利用微流控技术制备纳米颗粒的优势包括:

1、能够精确控制溶剂交换过程,调节溶剂极性,从而有效调控蛋白纳米颗粒的亲水-疏水性。通过调节内外相流速,还能精确控制纳米颗粒的尺寸。

2、在微流控平台上,溶剂和反溶剂的快速混合和扩散有利于蛋白分子的快速成核和生长,从而制备出尺寸均一、分散性较好的蛋白纳米颗粒。

3、微流控技术能够连续和大规模地制备蛋白纳米颗粒,提高了生产效率,为蛋白纳米材料的实际应用提供了有效途径。

4、通过调节微流控平台的工艺参数,如内外相流速、溶剂比例等,能够精确控制蛋白纳米颗粒的理化性质,为其在食品、医药等领域的应用提供了可能。

乙醇含量如何影响ZNPs的疏水性和溶解度?这种影响背后的分子机制是什么?

疏水性:

当乙醇含量从60%增加到90%时,ZNPs的表面疏水性(H0)从47下降到90.43,呈现降低趋势。

但当乙醇含量进一步增加到95%时,H0反而上升到74,疏水性增加。

溶解度:

ZNPs的溶解性随着乙醇含量的增加先是从16.73%提高到32.83%(90%乙醇),然后又下降到65%(95%乙醇)。

分子机制:

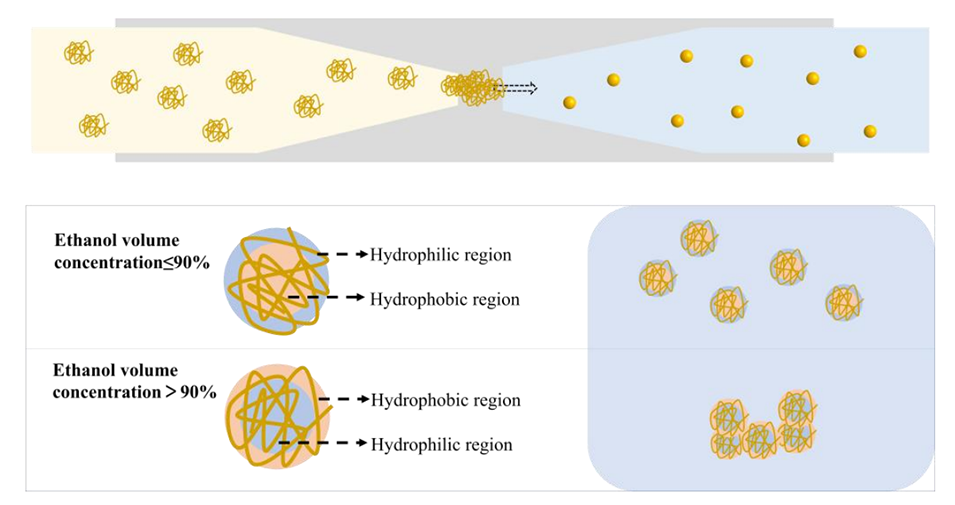

乙醇浓度的变化会影响玉米蛋白分子中疏水性和亲水性氨基酸的取向和暴露程度。

在60-90%乙醇范围内,疏水性氨基酸倾向于被包裹在内部,提高了ZNPs的亲水性和溶解度。

但当乙醇浓度超过90%时,疏水性氨基酸开始大量暴露在表面,导致ZNPs的疏水性增加,从而降低了溶解度。

这种溶剂极性变化引起的蛋白分子构象变化,是调控ZNPs亲水-疏水平衡的关键。

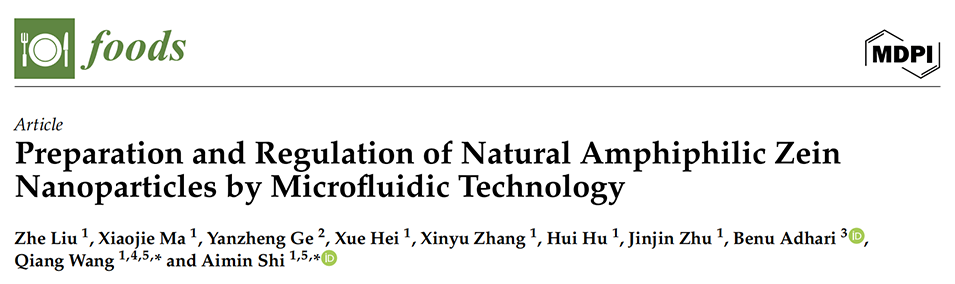

图1.溶于60%、70%、80%、90%和95%乙醇水溶液内相中的玉米醇溶蛋白的荧光光谱(A)和紫外光谱(B)。

图2.微流体技术生产的ZNPs的SEM图像,内相为60%、70%、80%、90%和95%乙醇水溶液。

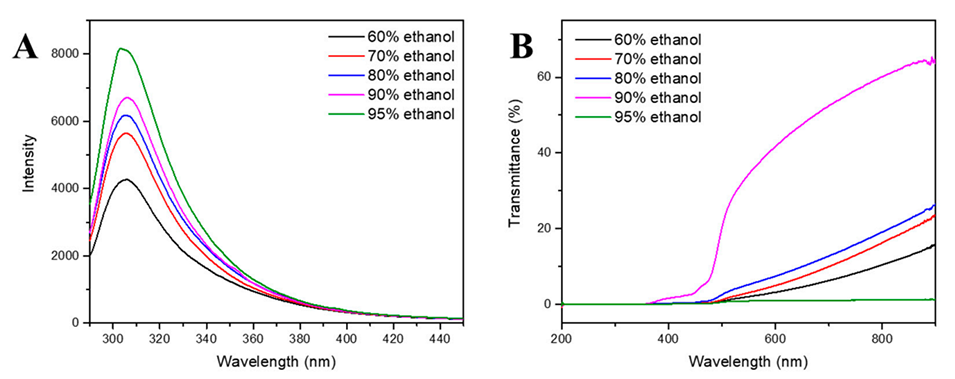

图3.微流体技术生产的ZNPs的TEM图像,内相为60%、70%、80%、90%和95%乙醇水溶液。

图4.微流体技术生产的ZNPs的粒径分布(A)和透光率(B),内相为60%、70%、80%、90%和95%乙醇水溶液。

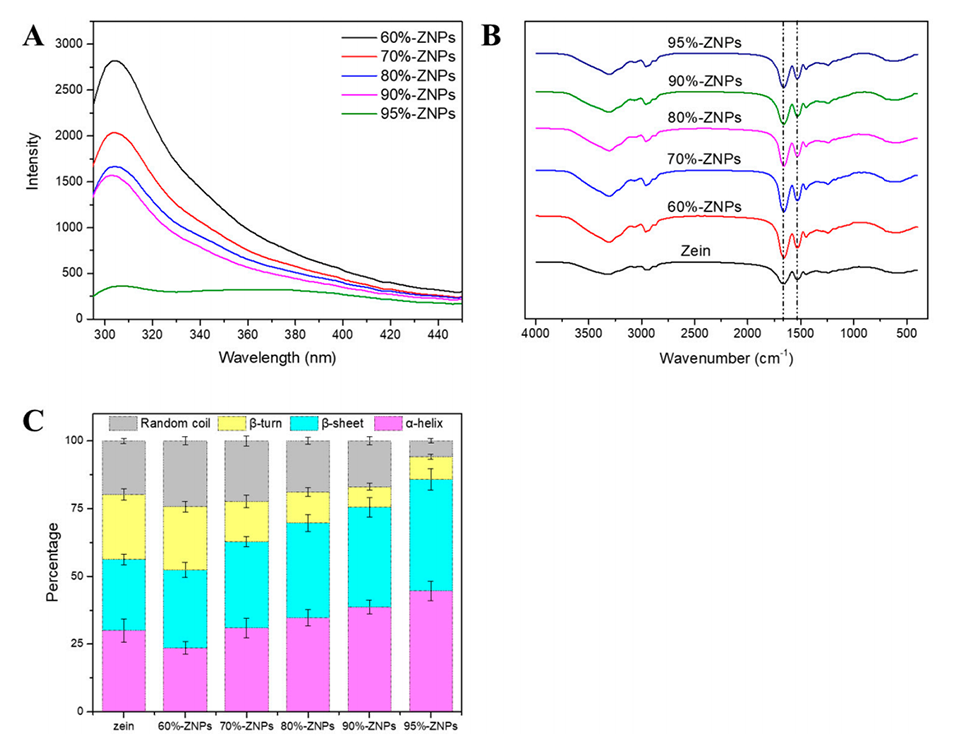

图5.微流体技术生产的ZNPs的荧光光谱(A)、FTIR(B)和二级结构组成(C),内相为60%、70%、80%、90%和95%乙醇水溶液。

图6.微流体技术生产ZNPs的形成机理示意图,内相为60~95%乙醇水溶液。

论文链接:https://doi.org/10.3390/foods13111730

返回