纳米颗粒分散于液体中形成的纳米流体因其优异的热传导性能,有望解决高功率电子设备的散热问题。然而,实现高质量纳米流体的大规模、简单生产仍然是一个挑战。

近期,西安交通大学郝南京教授团队提出了一种高通量微流控装置,用于一步法大规模生产具有均匀粒径和优异稳定性的SiO2和TiO2纳米流体,以增强高功率电子设备的相变热传递。相关研究以“Microfluidic one-step and large-scale production of silica and titania nanofluids toward phase-change heat transfer intensification of power electronic devices”为题目,发表在期刊《Chemical Engineering Journal》上。

本文要点:

1、本研究设计了一种高通量微流控装置,用于合成二氧化硅(SiO2)和二氧化钛(TiO2)纳米流体,以增强流动沸腾传热。

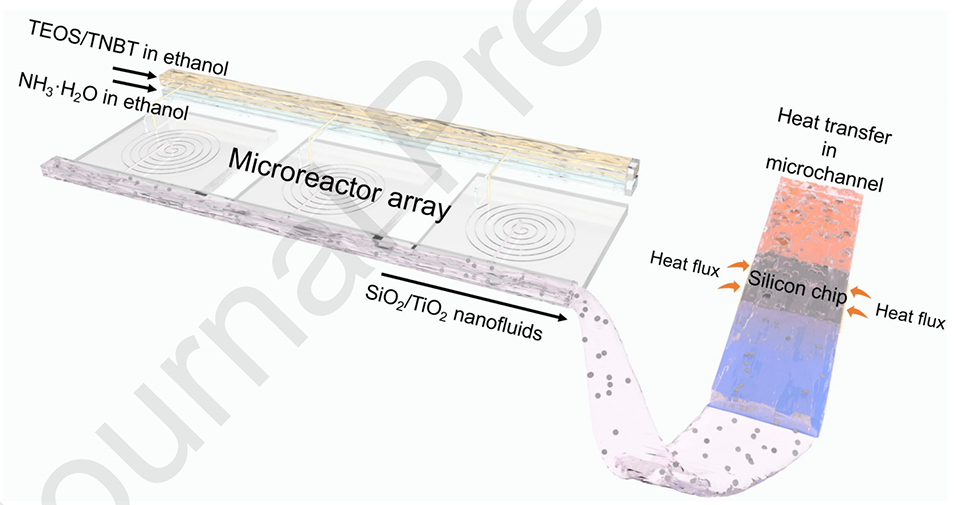

2、该装置由三个微反应器阵列组成,螺旋微通道通过二次涡流高效混合试剂,可在20分钟内生产1升纳米流体,且粒径分布小于100nm,在室温(25°C)和高温(75°C)下均表现出优异的长期稳定性。

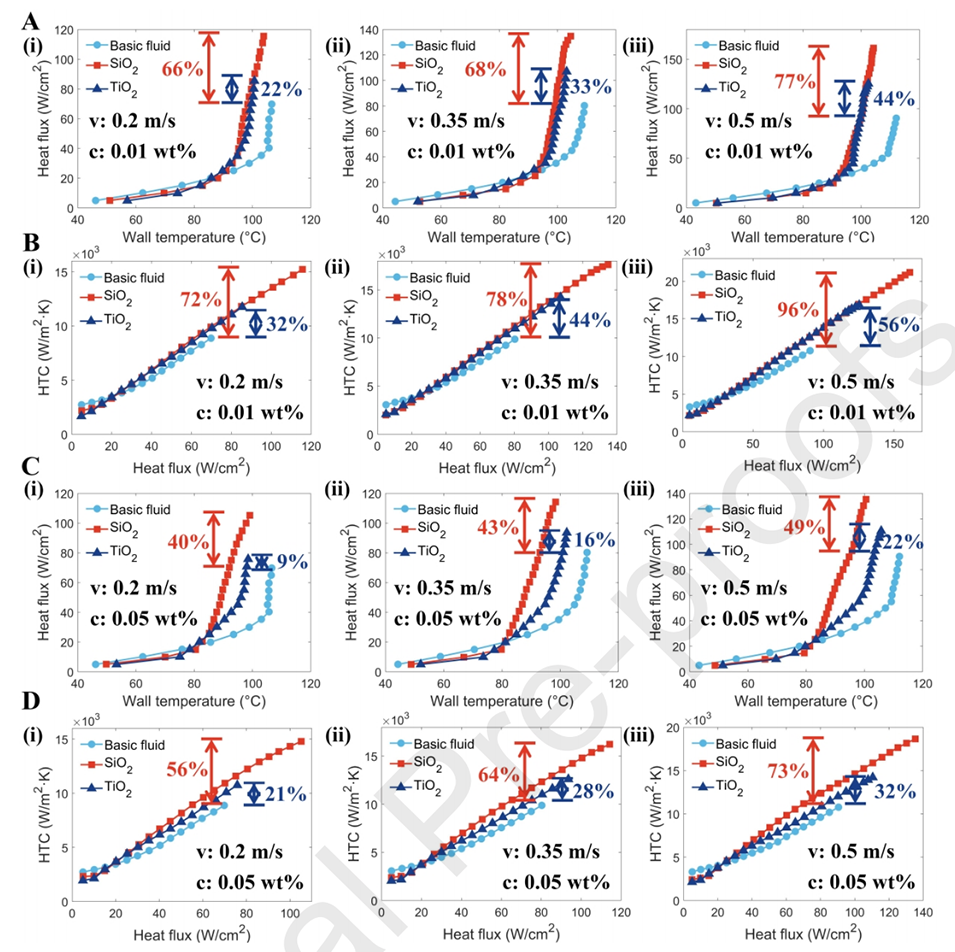

3、利用传热平台测试了SiO2/TiO2纳米流体的传热性能,其增强效果随着流速的增加而增加,随着纳米流体浓度的增加而降低。

4、将合成的纳米流体应用于微通道内的沸腾换热过程中,发现SiO2纳米流体的临界热通量(CHF)和传热系数(HTC)分别提高77%和96%,优于TiO2纳米流体。

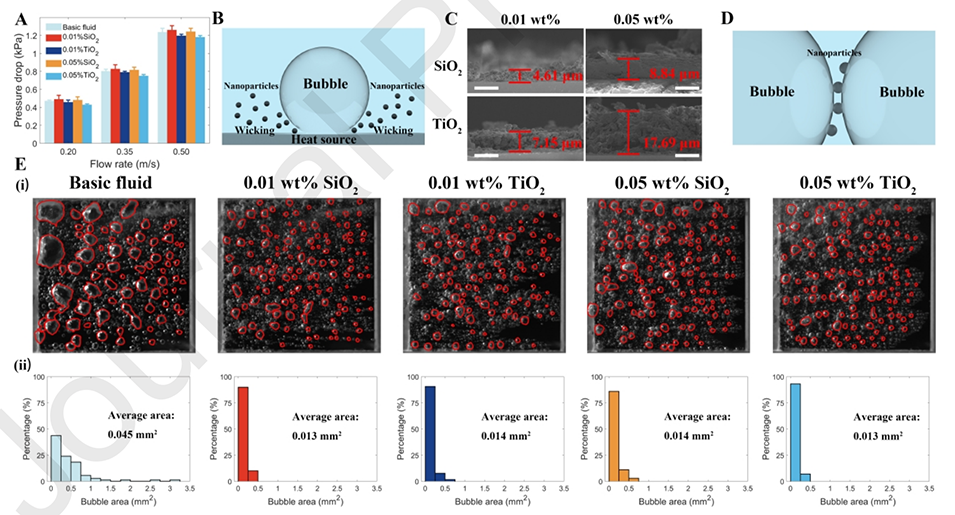

5、这种差异主要源于二氧化钛纳米颗粒在表面形成较厚的沉积层,增加了热阻,两种纳米流体在抑制气泡合并、促进气泡脱离方面的作用机制相似。

6、总体而言,该研究不仅为工业规模生产高性能纳米流体开发了新方法,也为电子设备的热管理提供了有效解决方案。

SiO2和TiO2纳米流体的传热增强机理可以概括为以下几个方面:

1、增加气泡成核点:

纳米颗粒的引入显著增加了液体中的气泡成核点密度。这是因为纳米颗粒能够在加热表面形成微小的粗糙结构,提供更多的气泡成核位点,从而提高传热效率。

2、抑制气泡合并:

SiO2和TiO2纳米颗粒能够在气泡表面形成物理屏障,阻止气泡之间的合并,保持气泡较小的尺寸。较小的气泡尺寸有助于增大换热表面积,减少气泡聚并导致的局部热阻,从而提高传热性能。

3、促进气泡脱离:

纳米颗粒可以填充气泡脱离后留下的空隙,减少气泡滞留在加热表面的时间,促进气泡快速脱离。这种机制减少了局部过热现象,提高了临界热通量(CHF)和传热系数(HTC)。

4、沉积层的影响:

SiO2和TiO2纳米颗粒在加热表面形成沉积层,但SiO2纳米流体形成的沉积层较薄(4.61 μm),而TiO2纳米流体形成的沉积层较厚(7.15 μm)。较厚的沉积层会增加热阻,降低传热效率,因此SiO2纳米流体的传热性能优于TiO2纳米流体。

5、流体稳定性与颗粒分布:

SiO2和TiO2纳米流体均具有良好的颗粒分布和长期稳定性(在25°C和75°C下表现优异),这确保了传热性能的持续增强。但SiO2颗粒的密度较低,分散性更好,进一步提升了其传热效果。

综上,SiO2和TiO2纳米流体通过增加气泡成核点、抑制气泡合并、促进气泡脱离来增强传热性能,但SiO2纳米流体因其较薄的沉积层和更优的分散性表现出更好的传热性能。

使用微流控技术进行纳米流体生产的优势包括:

1、高通量生产:微流控装置能够在短时间内(如20分钟内生成1升纳米流体)实现大规模的纳米流体合成,显著提高生产效率。

2、均匀混合:微流控系统通过设计精巧的微反应器和螺旋微通道,能够有效地混合反应物,确保纳米颗粒的均匀性和一致性。

3、优良的稳定性:合成的纳米流体具有较小的粒径(通常小于100nm)和良好的长期稳定性,能够在不同温度下保持稳定性能。

4、减少人工干预:微流控技术的自动化操作减少了人工干预,降低了操作复杂性和人为误差,提高了重复性和可靠性。

5、优化材料特性:微流控的快速反应动力学使得材料特性优化变得更加容易,能够实现更高质量的纳米流体生产。

6、适应性强:微流控技术可以灵活调整反应条件,适应不同类型的纳米流体合成需求,满足多样化的应用场景。

7、节约资源:由于反应过程的高效性,微流控技术能够减少原材料的浪费,降低生产成本。

这些优势使得微流控技术成为纳米流体生产的一种理想选择,尤其是在需要高性能和高效率的热管理应用中。

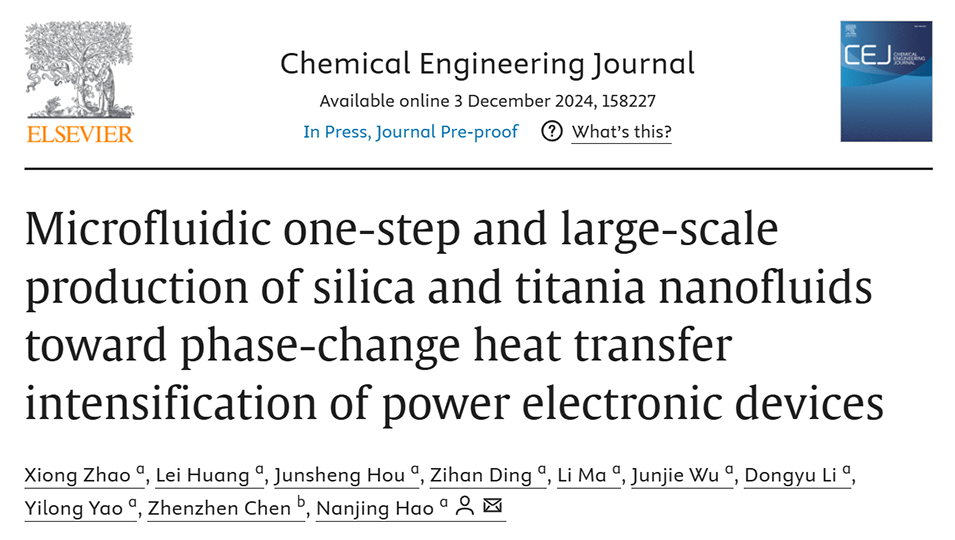

图1.大规模微流控生产SiO2/TiO2纳米流体用于微通道传热的示意图。

图2.使用微反应器大规模合成SiO2/TiO2纳米流体。

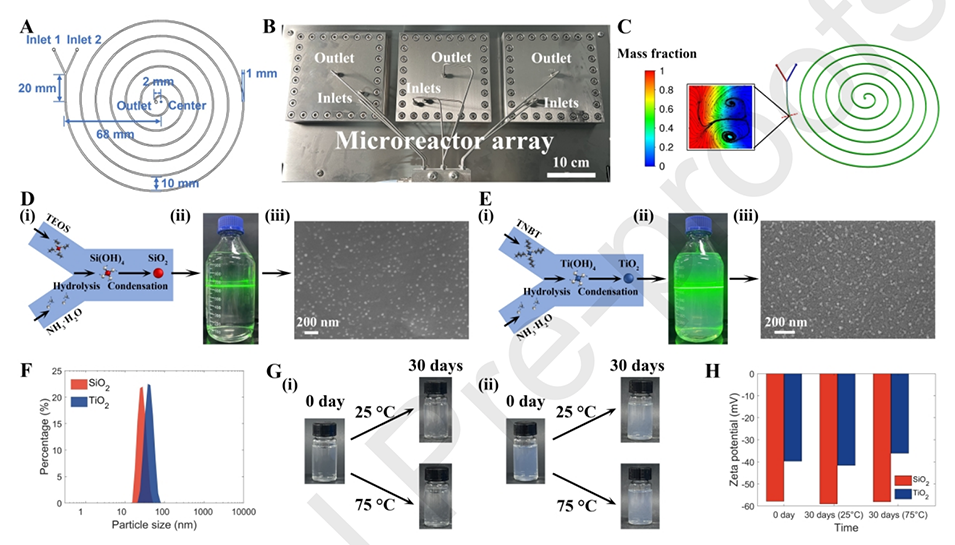

图3.传热平台。

图4.基础流体(乙醇)和SiO2/TiO2纳米流体的传热性能。

图5.SiO2/TiO2纳米流体的增强机制。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.158227