背景:

随着工业化和经济全球化的发展,大规模重金属矿物的加工导致废水中重金属污染问题日益严重,如Cu、Pb、Hg和Cd等重金属渗入自然水体,严重污染水、空气和土壤。这些重金属不仅会干扰人体蛋白质和酶的正常功能,还会在特定器官中累积,造成慢性毒性,对人类健康构成重大威胁。其中,Pb(II)会损害儿童的智力发育,影响语言、记忆和注意力,而Cu(II)则可能损害大脑和胃部,引发记忆力减退和胃溃疡。因此,去除废水中的Pb(II)和Cu(II)至关重要。尽管已有多种废水处理方法被提出,如吸附、生物处理、电化学处理、离子交换和膜分离等,但传统吸附材料(如活性炭)存在吸附效率低、再生性能差和回收成本高等问题。因此,开发高效、环保、可循环利用的新型吸附材料成为研究重点。

导读:

近期,渤海大学刘贺教授、杨立娜副教授团队提出从废弃大豆壳中提取纳米纤维素(SHNC),结合海藻酸钠(SA)和壳聚糖(CS)制备一种新型生物质水凝胶微球,用于高效去除废水中的Pb(II)和Cu(II),并系统研究了其制备工艺、结构特性、吸附性能及机理。相关研究以“A novel chitosan-based hydrogel microspheres for efficient heavy metal-ion adsorption”为题目发表于期刊《Materials Today Communications》。

本文要点:

1、本研究采用离子交联法制备了大豆壳纳米纤维素/海藻酸钠/壳聚糖(SHNC/SA/CS)水凝胶微球,并将其用于吸附废水中的Pb(II)和Cu(II)。

2、SHNC/SA/CS水凝胶微球具有优异的韧性(18.67 MPa)和亲水性(接触角21.43°±0.65°),提升了再利用率,且富含羟基、羧基和氨基等螯合基团,显著提高了吸附效率。

3、该水凝胶微球对Pb(II)和Cu(II)具有超高的吸附速率和优异的吸附能力,平衡吸附时间为50分钟,平衡吸附容量分别达到116.62 mg/g和94.32 mg/g。

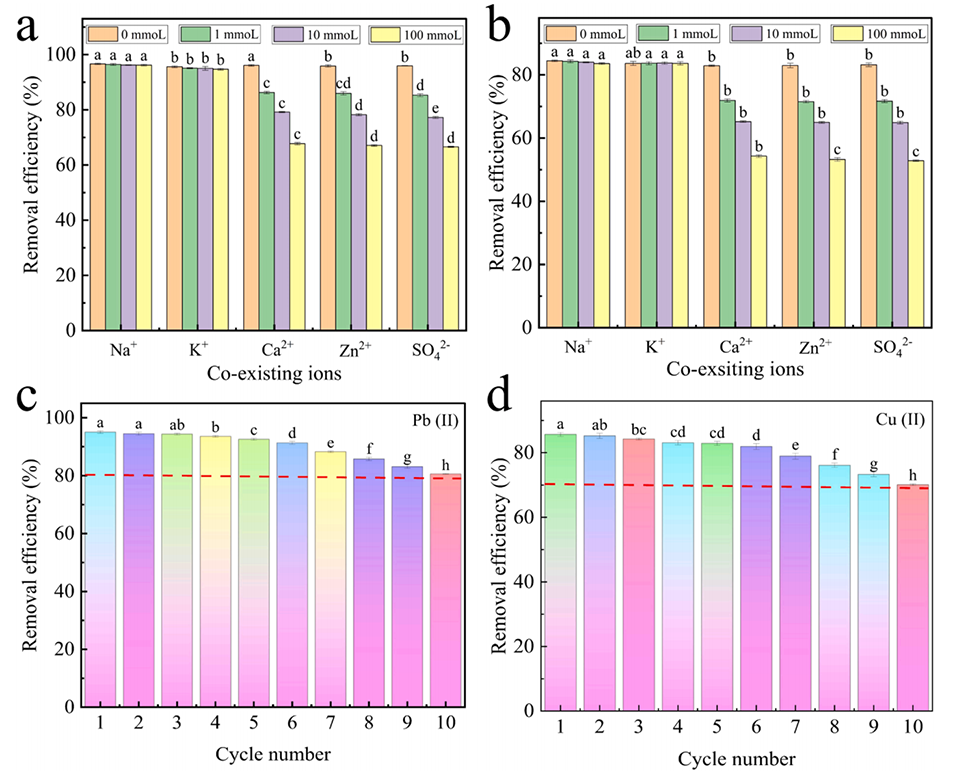

4、经过10次吸附-解吸循环后,去除率仍保持在80%以上,表现出良好的循环再利用潜力。

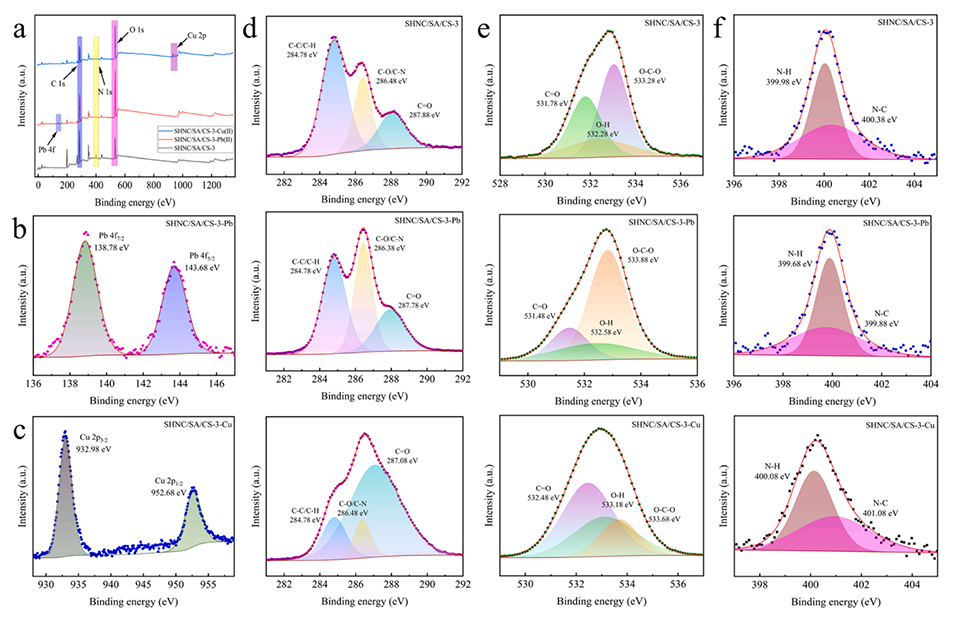

5、X射线光电子能谱分析表明,其吸附机制包括离子交换、孔隙填充、络合和静电吸引,并且羧基和氨基之间存在协同配位效应。

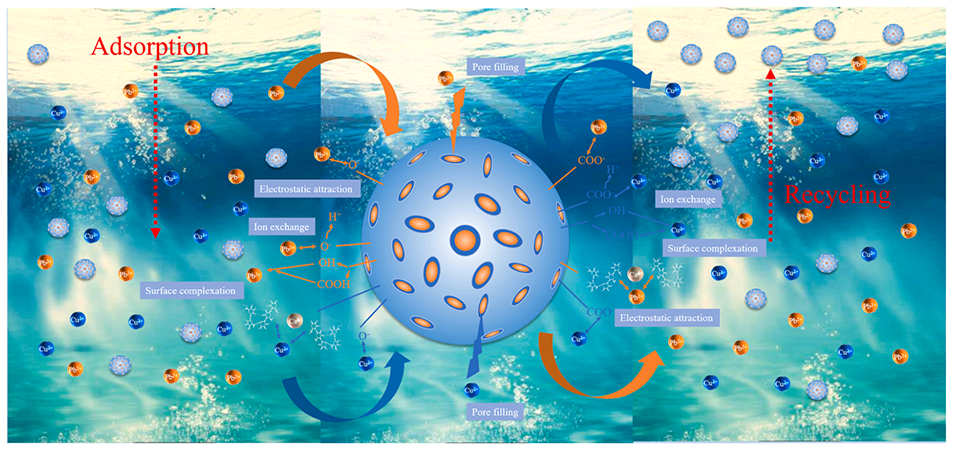

SHNC/SA/CS水凝胶微球对Pb(II)和Cu(II)的吸附机制主要包括以下几个方面:

离子交换:水凝胶中羟基(–OH)、羧基(–COOH)等官能团通过离子交换作用与Pb(II)和Cu(II)发生阳离子置换,结合形成稳定的金属复合物。

孔隙填充:水凝胶的三维多孔网络结构为重金属离子提供了丰富的吸附位点。Pb(II)和Cu(II)通过孔隙扩散到凝胶内部,利用其大比表面积和有效活性位点,显著提升吸附容量。

络合作用:氨基(–NH2)、羧基(–COOH)和羟基(–OH)等官能团通过配位键与Pb(II)和Cu(II)形成稳定的络合物,从而增强吸附效果。

静电吸引:当pH值高于零电荷点时,带负电荷的SHNC/SA/CS水凝胶微球通过静电相互作用吸引带正电荷的Pb(II)和Cu(II),从而提高吸附效率。

协同配位效应:羧基和氨基的协同作用能够为Pb(II)和Cu(II)提供多个配位位点,增强了金属离子与水凝胶之间的结合力,从而进一步提高吸附能力和结合稳定性。

通过以上机制的综合作用,SHNC/SA/CS水凝胶微球展现出高效的Pb(II)和Cu(II)去除性能,为废水中重金属的治理提供了优异的吸附材料。

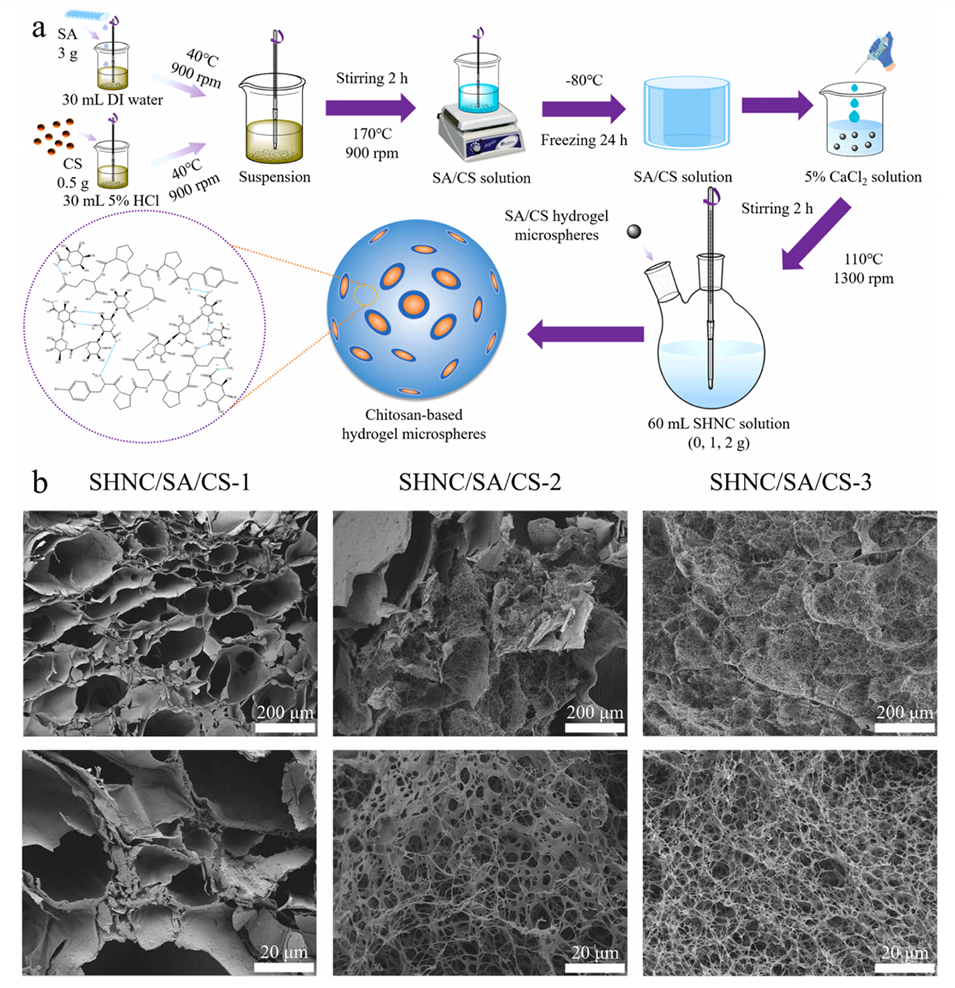

壳聚糖基水凝胶微球的制备工艺主要采用离子交联法,具体步骤如下:

1、溶液配制:将3g SA溶解于30mL去离子水中,同时将0.5g CS溶解于30mL 5% HCl溶液中,分别搅拌至完全溶解。

2、混合与冷冻:将SA和CS溶液混合后,在170℃搅拌2小时,冷却至25℃后转移至超低温冰箱(-80℃)冷冻24小时。

3、交联成球:将解冻后的混合物用注射器滴入5% CaCl2溶液中,浸泡4小时,形成SA/CS水凝胶微球。

4、SHNC修饰:将SA/CS水凝胶微球加入不同浓度(0、1和2g)的SHNC溶液,在60mL的SHNC溶液中加热搅拌2小时,洗涤后得到SHNC/SA/CS水凝胶微球。根据SHNC含量不同,微球被标记为SHNC/SA/CS-1、SHNC/SA/CS-2和SHNC/SA/CS-3。

图1.(a)壳聚糖基水凝胶微球的制备工艺及形成机理。(b)壳聚糖基水凝胶微球的微观结构。

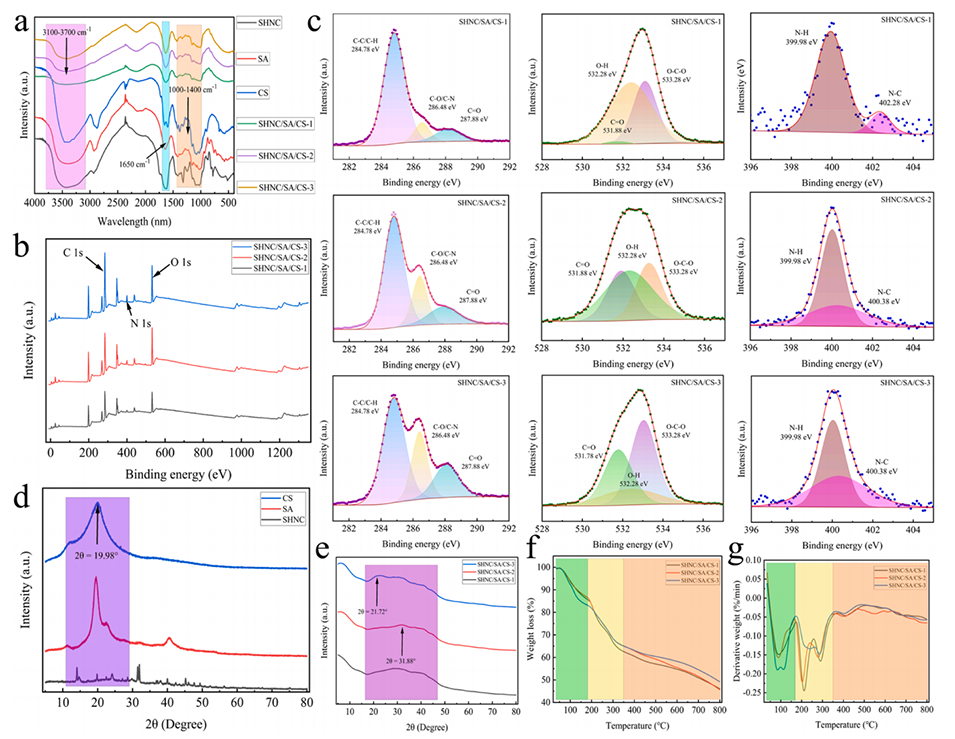

图2.壳聚糖基水凝胶微球的化学结构。

图3.壳聚糖基水凝胶微球的物理特性。

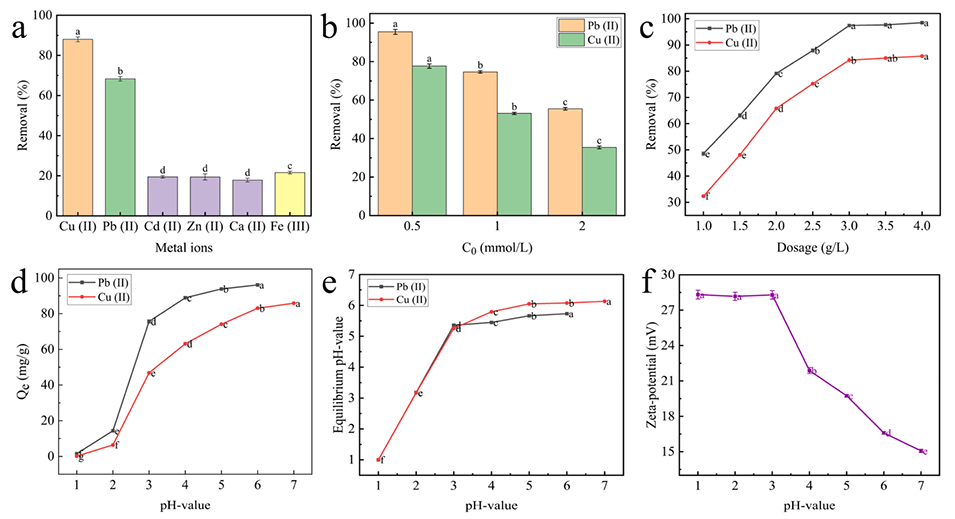

图4.(a)壳聚糖基水凝胶微球对六种金属离子的去除率。(b)壳聚糖基水凝胶微球在二元体系中对Pb(II)和Cu(II)的去除率。(c)壳聚糖基水凝胶微球用量对Pb(II)和Cu(II)去除率的影响。(d)吸附溶液pH值对Pb(II)和Cu(II)去除率的影响。(e)吸附溶液的平衡pH值。(f)壳聚糖基水凝胶微球在不同pH值溶液中的ζ电位。数据以平均值±标准差表示。不同字母表示显著差异(P<0.05)。每个实验重复三次。

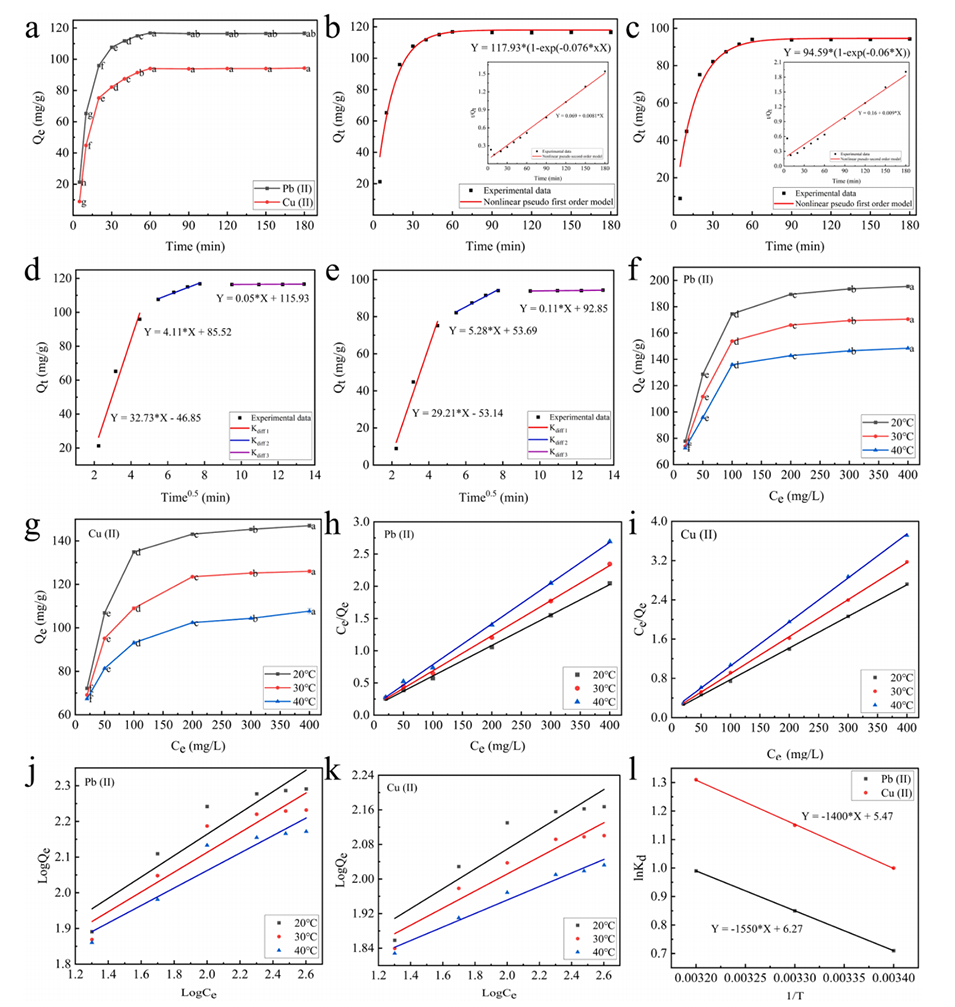

图5.壳聚糖基水凝胶微球对Pb(II)和Cu(II)的吸附能力。

图6.共存阳离子和吸附-解吸循环对Pb(II)和Cu(II)吸附的影响。

图7.壳聚糖基水凝胶微球吸附Pb(II)和Cu(II)的化学结构。

图8.壳聚糖基水凝胶微球去除Pb(II)和Cu(II)的机理。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.110488