导读:

近期,西安交通大学附属红会医院郝定均教授、黄大耿副主任医师、朱雷副主任医师等人开发了一种核壳结构的水凝胶微球(PC-GEN),用于脊髓损伤(SCI)治疗。该微球通过序贯释放氧化铈纳米颗粒(CONPs)和脊髓白质细胞外基质(swm-ECM),在缓解早期炎症的同时促进神经再生,显著改善了SCI大鼠的功能恢复。相关研究以“Core-shell hydrogel microspheres with sequential delivery of cerium oxide nanoparticles and spinal white matter extracellular matrix for improved functional recovery in spinal cord injury”为题目,发表在期刊《Chemical Engineering Journal》上。

本文要点:

1、本研究开发了一种基于液滴微流控技术的核壳结构水凝胶微球(PC-GEN),用于脊髓损伤(SCI)的分阶段治疗。

2、微球外壳由聚乙二醇(PEG)包裹抗氧化抗炎的氧化铈纳米颗粒(CONPs),内核为负载脊髓白质细胞外基质(swm-ECM)与神经生长因子(NGF)的甲基丙烯酰化明胶(GelMA)水凝胶。

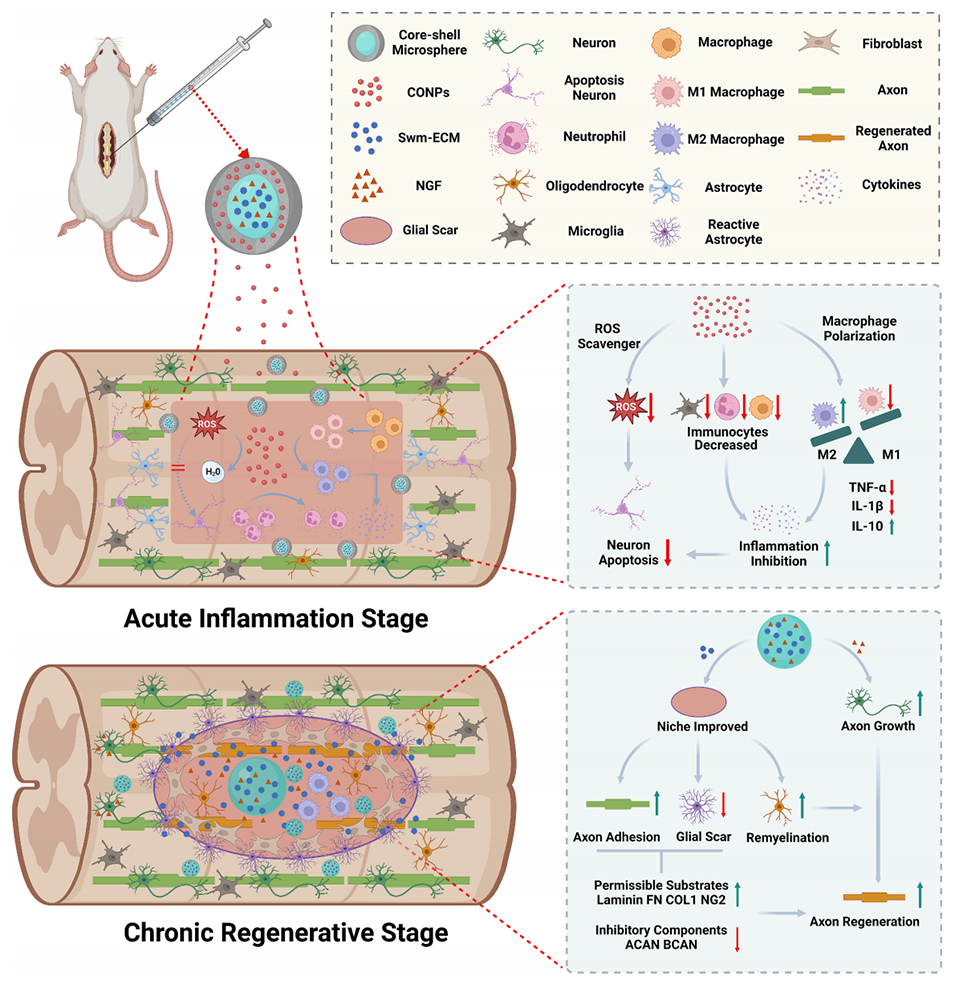

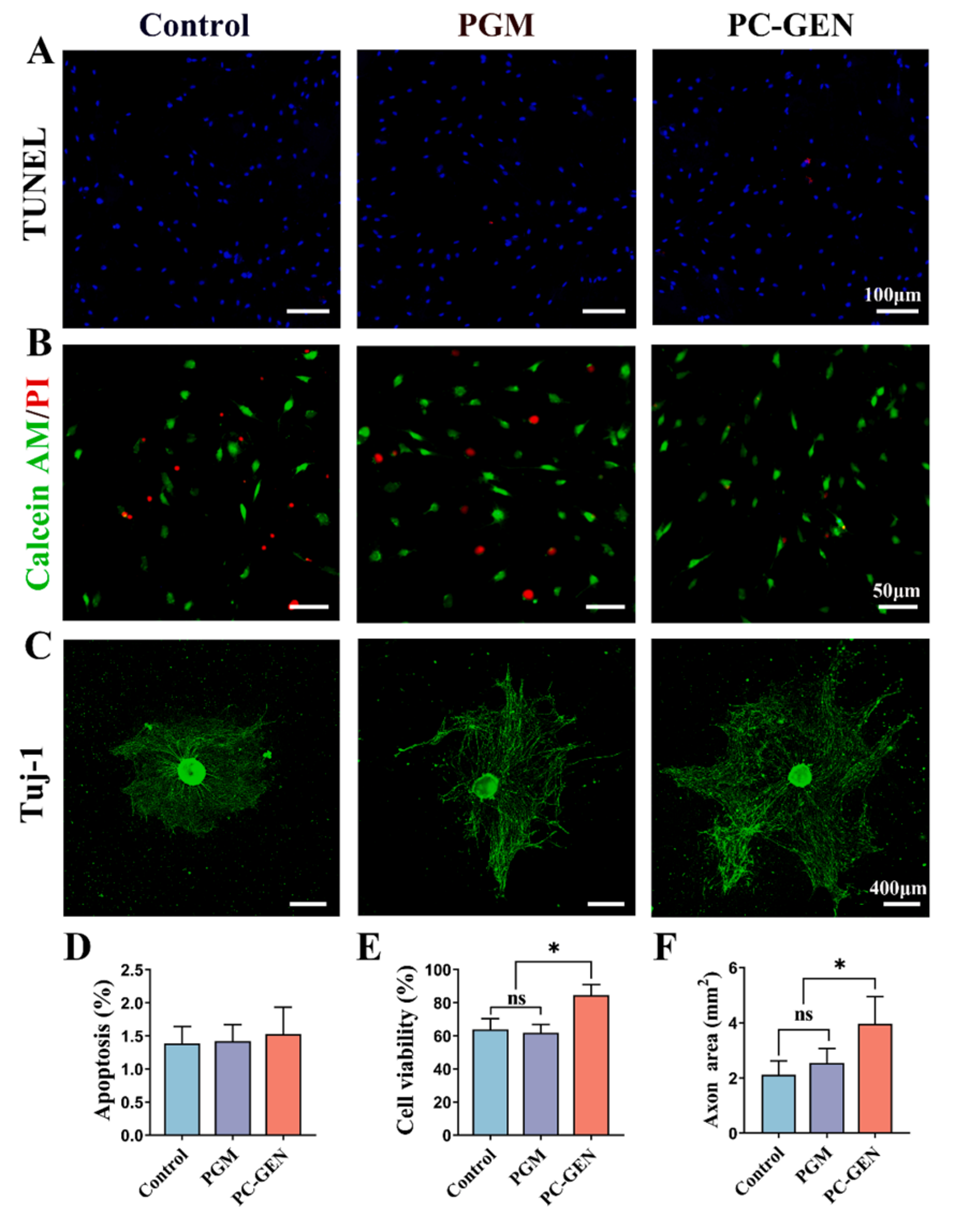

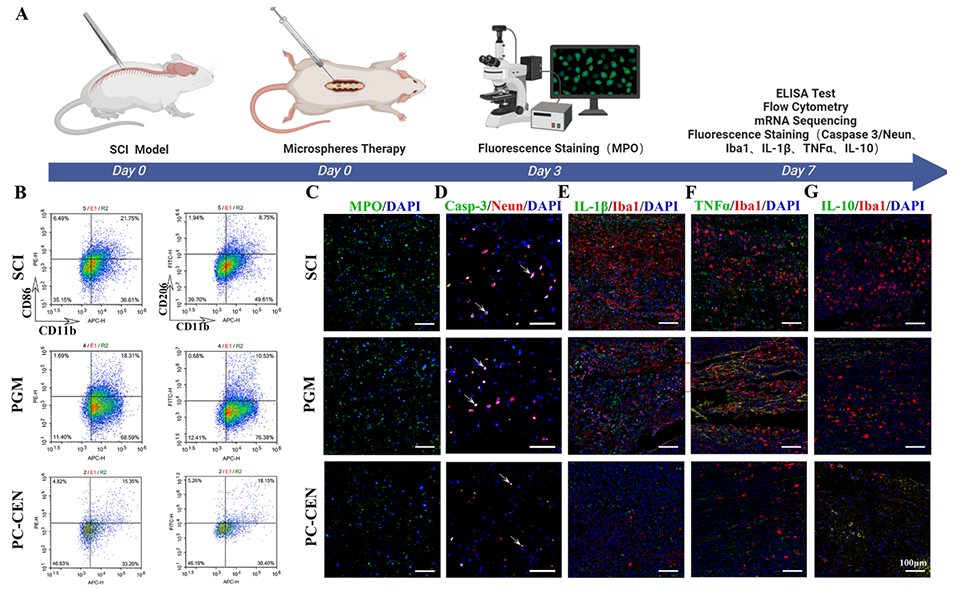

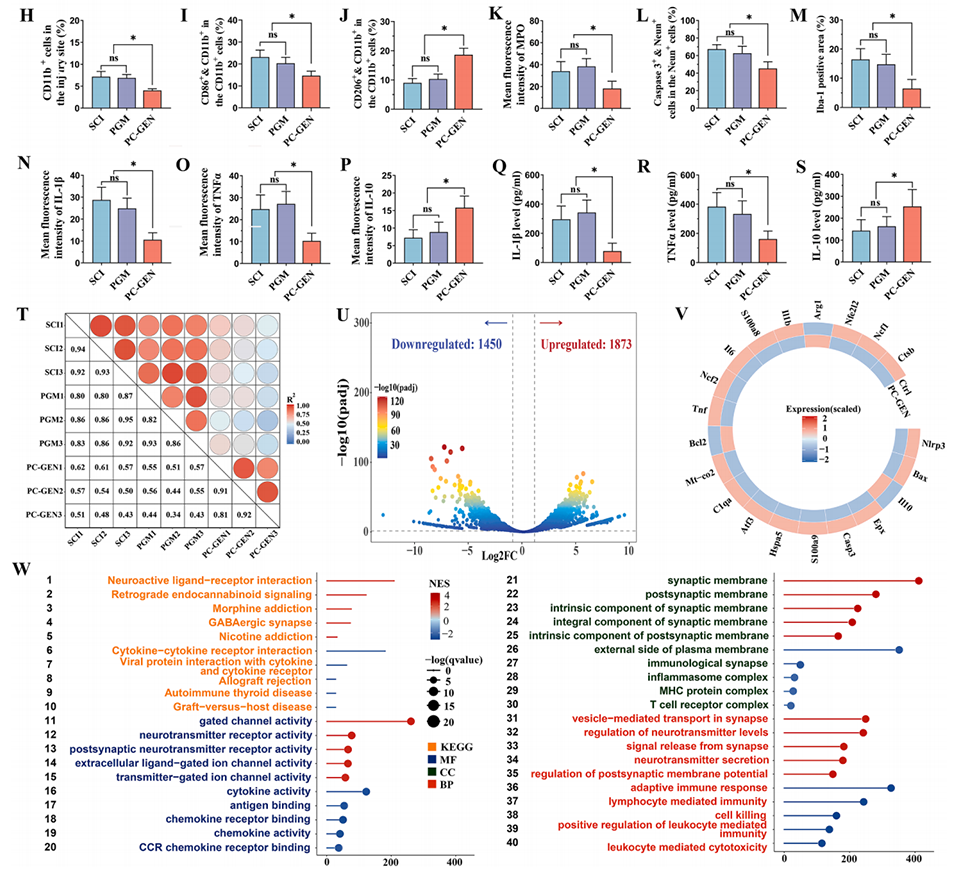

3、体外实验显示,PC-GEN在损伤初期(7天内)释放CONPs,有效清除活性氧(ROS),抑制炎症细胞浸润并促进巨噬细胞/小胶质细胞向M2表型极化;后续8周持续释放swm-ECM与NGF,通过调控细胞外基质沉积、减少胶质瘢痕形成,为轴突再生提供支持性微环境。

4、体内实验表明,PC-GEN显著降低脊髓损伤大鼠的神经元凋亡,促进轴突延伸、髓鞘再生及突触形成,并重建功能性神经环路。

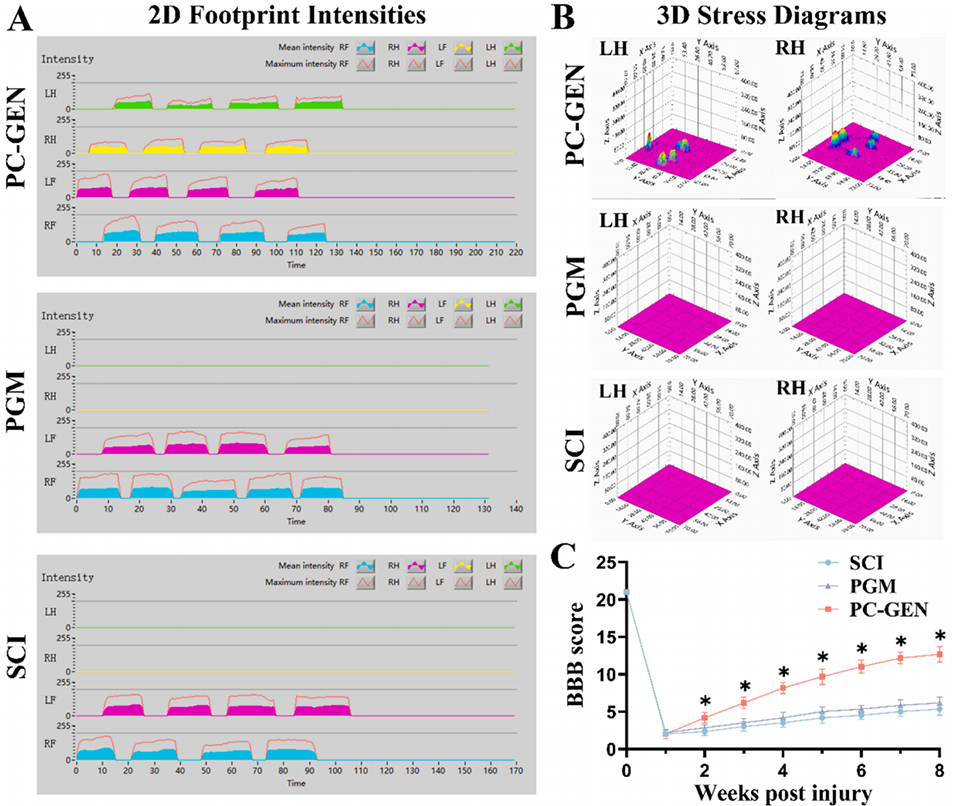

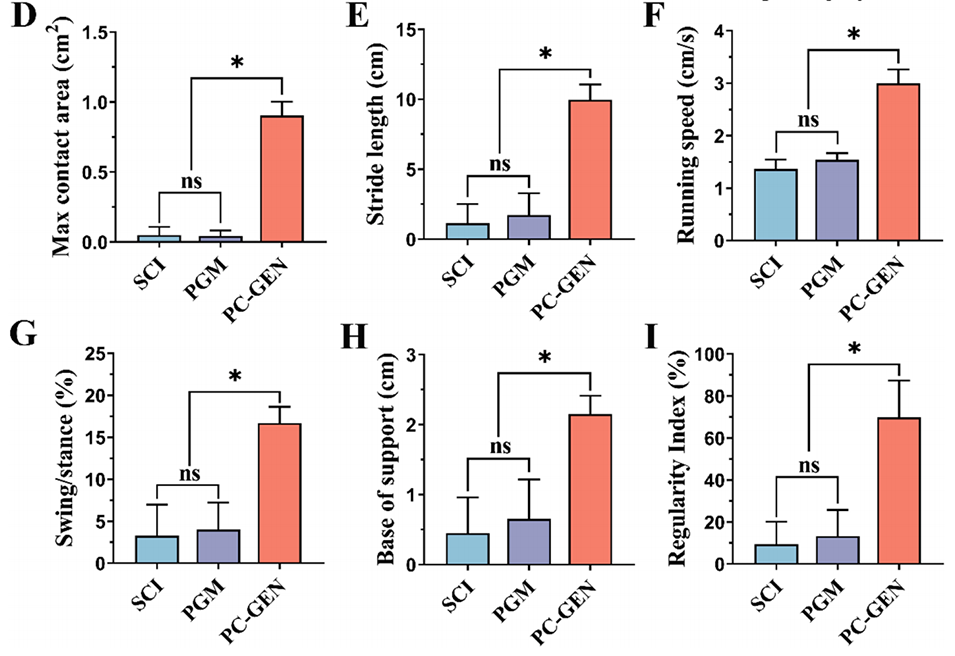

5、行为学与电生理评估证实,PC-GEN治疗组大鼠运动功能明显恢复,后肢肌萎缩减轻。

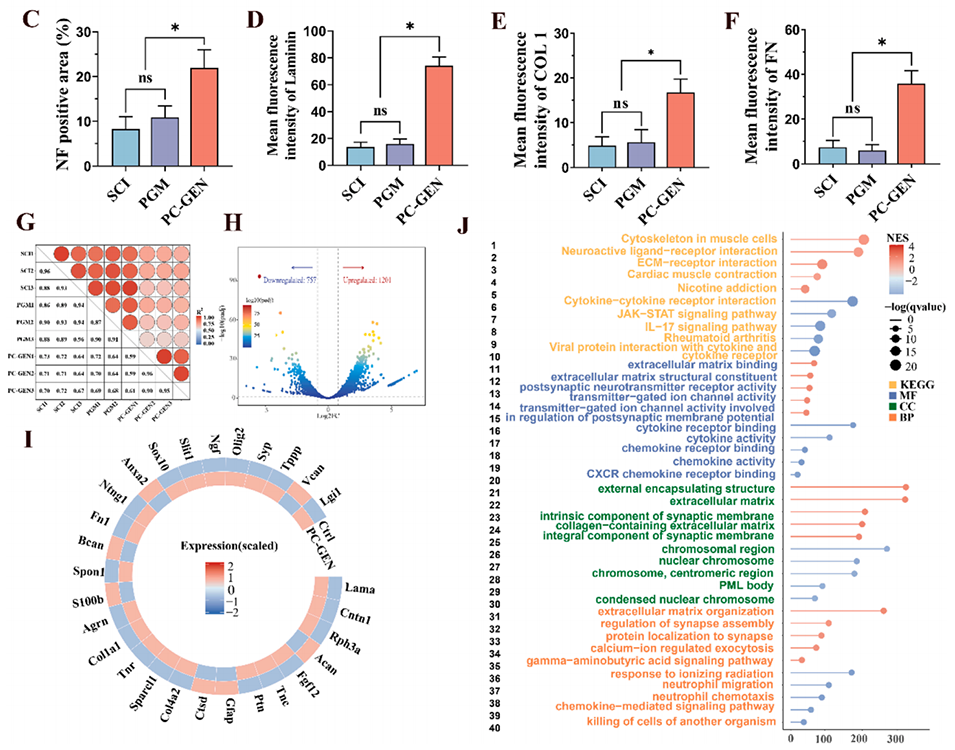

6、RNA测序进一步揭示其通过上调促再生ECM基因、抑制炎症通路实现神经修复。该时序递送策略为脊髓损伤治疗提供了多阶段协同干预的新思路。

核壳结构水凝胶微球(PC-GEN)在脊髓损伤治疗中的优势和创新点如下:

1、精准时序控制:核壳分阶段降解匹配SCI病理进程(先抗炎后再生)。

2、生物相容性:微球低溶胀率(24小时溶胀比<18%)减少组织压迫损伤。

3、高活性保留:微流控温和交联保护CONPs抗氧化活性及NGF生物功能。

4、多靶点协同修复:通过调控细胞外基质沉积、减少胶质瘢痕形成,为轴突再生提供支持性微环境。

5、临床转化潜力:RNA测序证实其通过上调ECM相关基因(Fn1、Lama2)及神经营养因子(Ngf),下调炎症通路(NLRP3炎性小体),为复杂病理过程的系统干预提供新策略。

总之,该研究通过微流控技术实现复杂结构微球的可控合成,为脊髓损伤的序贯治疗提供了高效载体平台。

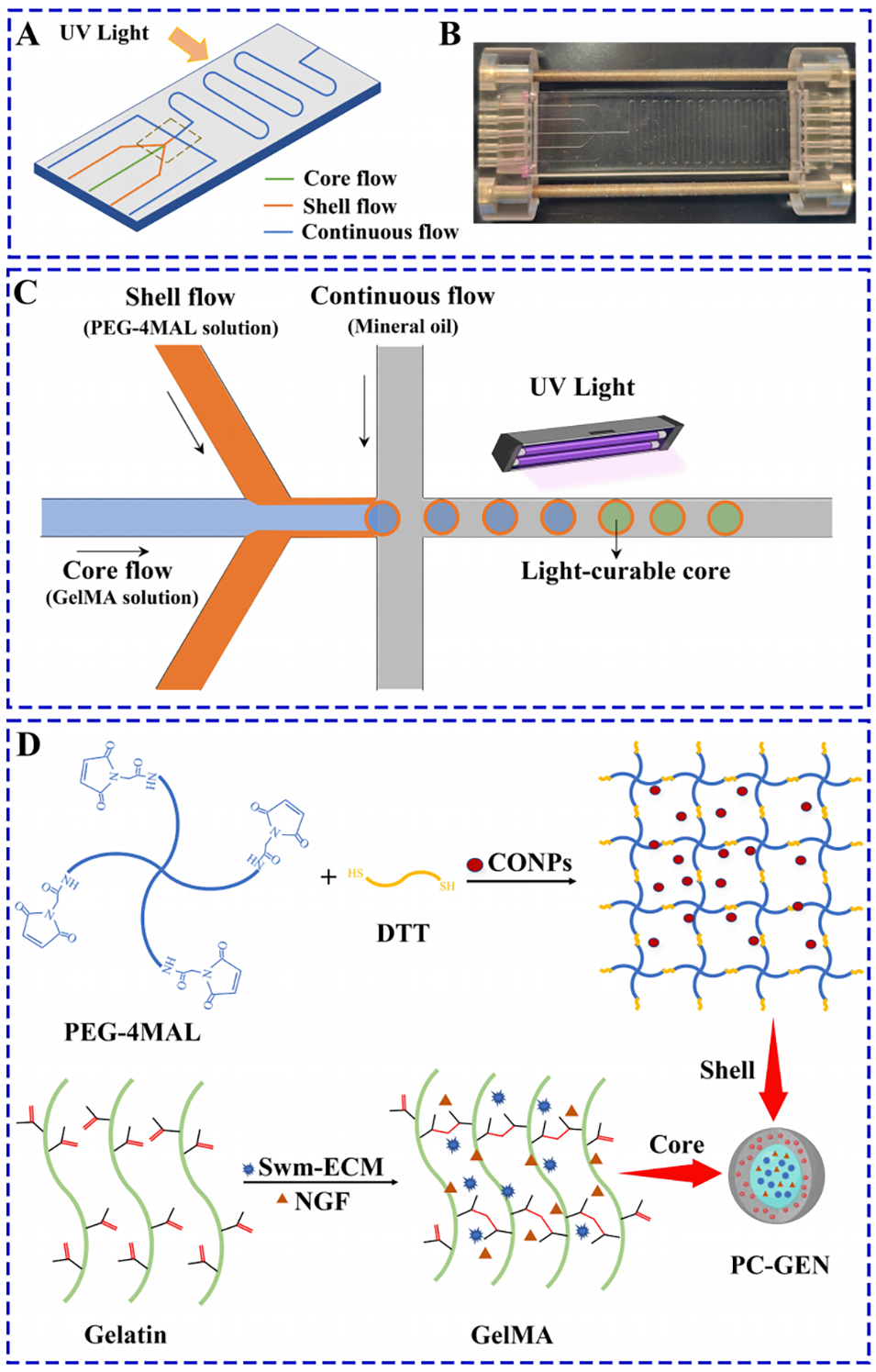

核壳结构水凝胶微球(PC-GEN)的制备主要基于液滴微流控技术,具体步骤如下:

1、材料准备

核心溶液:

10 wt% GelMA水凝胶,含5 mg/mL脊髓白质细胞外基质(swm-ECM)、5 mg/mL神经生长因子(NGF)及5%光引发剂(LAP)。

壳层溶液:

4 wt% PEG-4MAL水凝胶,负载1.5 mg/mL氧化铈纳米颗粒(CONPs)。

连续相流体:

矿物油(含25 mg/mL二硫苏糖醇(DTT)及2% Span-80表面活性剂)。

2、微流控芯片设计

三通道结构:

核心流通道:注入GelMA核心溶液。

壳层流通道:注入PEG-4MAL壳层溶液。

连续相通道:注入矿物油与交联剂(DTT)。

液滴生成单元:

通过Y型与T型结构结合,利用剪切力形成“油包水包水”(W/W/O)核壳液滴模板。

3、核壳微球生成

流体控制:

核心流速:2 μL/min(高粘度GelMA)。

壳层流速:10–20 μL/min(PEG-4MAL包裹核心)。

连续相流速:100–400 μL/min(矿物油剪切形成液滴)。

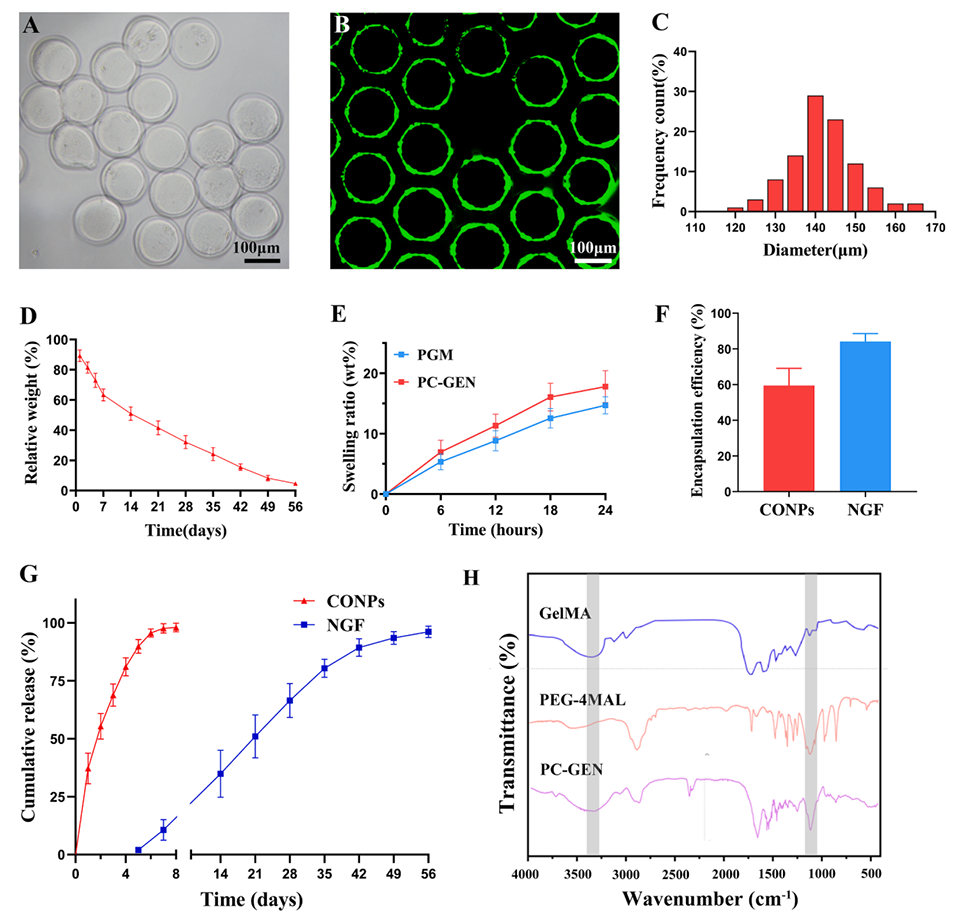

*流速调节可精确控制微球尺寸(平均直径143.8±7.6 μm)及壳层厚度。

紫外光固化核心:

液滴通过蛇形通道时,紫外光(波长365 nm)引发GelMA光聚合,形成稳定核心。

壳层交联:

壳层PEG-4MAL与连续相中的DTT通过迈克尔加成反应(Maletimide与硫醇基团)快速化学交联,形成致密外壳。

4、后处理与纯化

洗涤:

微球经PBS清洗3次,离心(1000 rpm,4℃,4分钟)去除矿物油残留。

保存:

纯化后的PC-GEN微球储存于无菌PBS中,备用。

5、关键参数与优化

尺寸均一性:

通过调节流速与溶液黏度,微球尺寸变异系数(CV)低至5.31%,确保批次稳定性。

载药效率:

CONPs封装率59.4%,NGF封装率84.1%,ECM浓度约3.5 μg/μL。

降解匹配性:

微球分两阶段降解:7天内壳层快速释放CONPs,56天内核心持续释放swm-ECM与NGF。

6、表征与验证

尺寸测量:

使用光学显微镜和ImageJ软件测量微球的尺寸,确保其均匀性和一致性。

结构观察:

荧光显微镜(FITC标记壳层)确认核壳分层结构。

成分分析:

FTIR光谱验证GelMA(3284 cm-1酰胺A带)与PEG-4MAL(1105 cm-1醚键)特征峰。

释放动力学:

ICP-MS(CONPs)与ELISA(NGF)检测时序释放曲线,确认无突释现象。

Scheme 1:核壳微球PC-GEN在T10脊髓损伤中的生物机制示意图。在急性炎症阶段,壳层释放的CONPs通过清除活性氧(ROS),减少炎症反应,并促进巨噬细胞/小胶质细胞向抗炎的M2表型极化,从而降低神经元凋亡。在慢性再生阶段,核心释放的swm-ECM调节胶质瘢痕周围的ECM沉积,促进轴突粘附和髓鞘再生。NGF激活神经元的内在生长能力,并与swm-ECM协同作用以增强轴突再生。

图1:微流控系统中PC-GEN合成和反应过程的示意图。

图2:核壳水凝胶微球(PC-GEN)的表征和释放特性。

图3:PC-GEN表现出良好的生物相容性,降低了活性氧(ROS)水平,增强了轴突生长。

图4:PC-GEN在脊髓损伤后的抗炎和神经保护作用。PC-GEN减少了炎症细胞的浸润,调节了巨噬细胞/小胶质细胞的极化,并降低了炎症水平和凋亡。

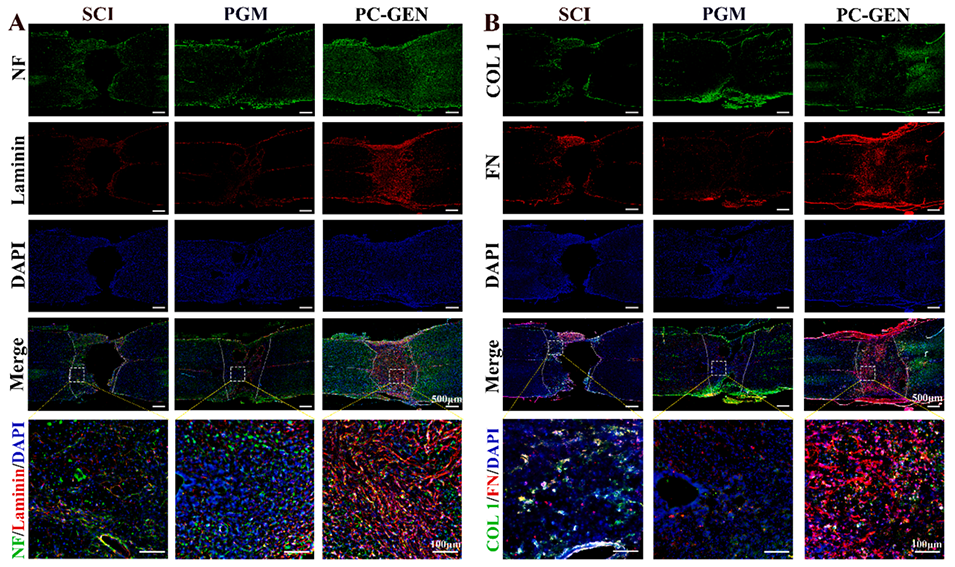

图5:PC-GEN在体内促进了神经轴突的再生,并减少了反应性星形胶质细胞增生的形成。

图6:PC-GEN增强了细胞外基质的沉积,并促进了受损区域神经丝的迁移。

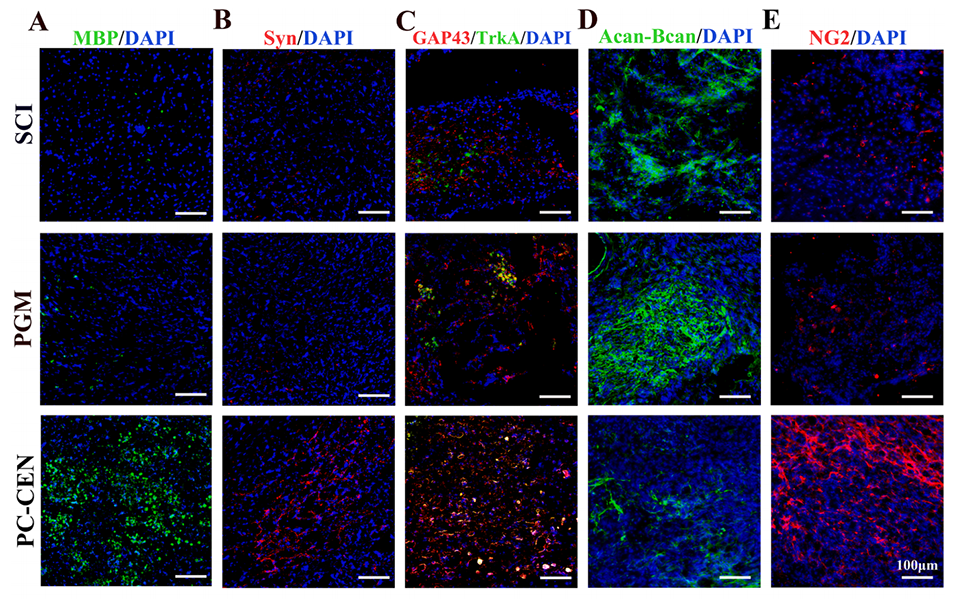

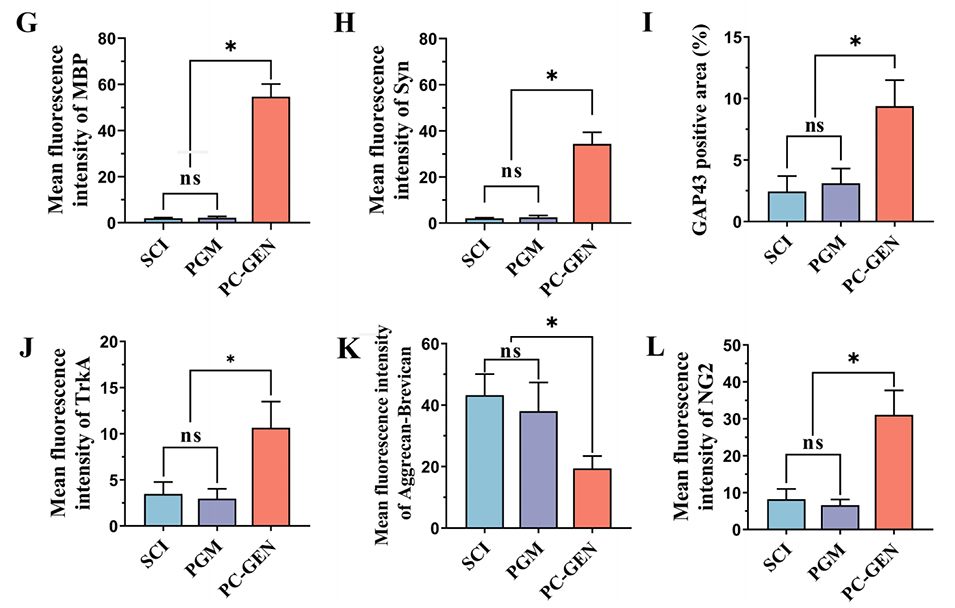

图7:PC-GEN为新生轴突创造了适宜的微环境,并构建了功能性神经网络。

图8:PC-GEN促进了脊髓损伤后运动功能的恢复。

图9:PC-GEN促进了脊髓损伤大鼠的电生理恢复,并减轻了骨骼肌萎缩。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.160861