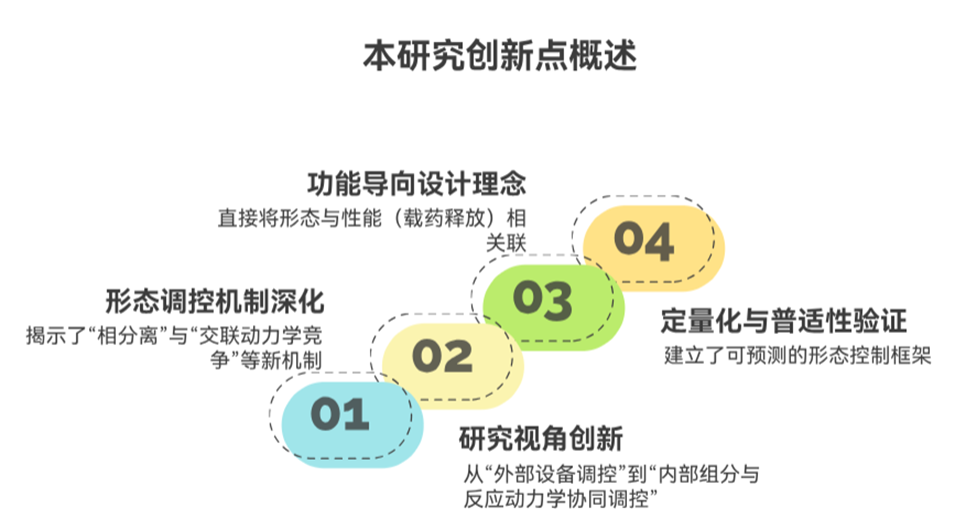

传统基于微流控的海藻酸盐微凝胶形貌调控多关注装置设计与交联介质参数,对液滴自身成分的影响研究较少。非球形水凝胶微颗粒(NSHPs)因高比表面积、强细胞黏附性等优势,在生物医学领域需求渐增。

近期,北京交通大学胡远渡教授团队独辟蹊径,系统探究了液滴自身成分(如添加葡聚糖、PEG或甘油)与外部收集液参数对微凝胶最终形态的协同调控作用。通过精确操控二者之间的相互作用,成功制备了从泪滴状、凹陷状到红细胞状等一系列复杂形态的微凝胶,并揭示了其形成动力学机制。相关研究以“Droplet microfluidics-assisted fabrication of Fe-alginate microgels with complex morphology: effect of the composition of droplets”为题目,发表在期刊《Lab on a Chip》上。

本文要点:

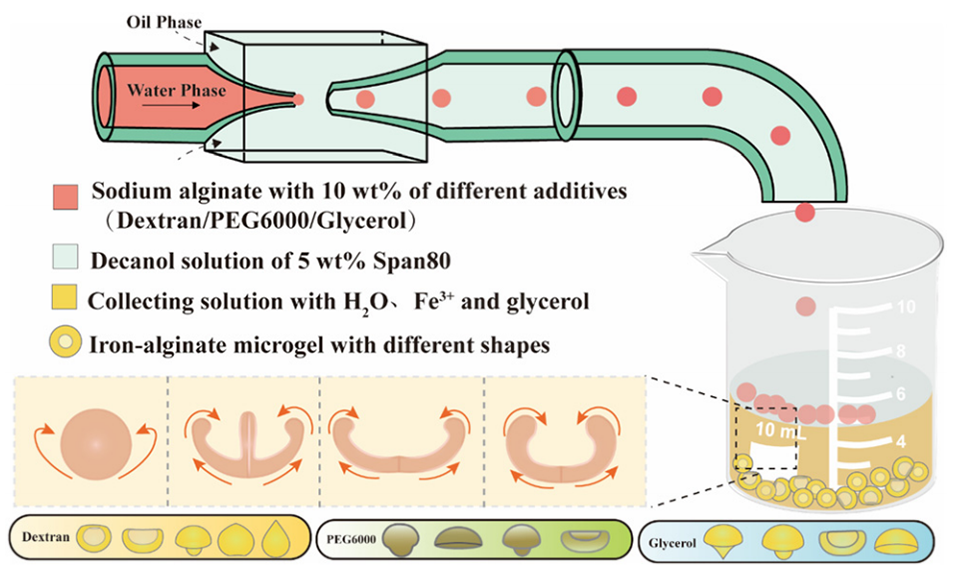

1、本文系统研究了液滴组成对海藻酸铁微凝胶形态的影响。通过微流控技术生成含不同添加剂(葡聚糖、PEG、甘油)的海藻酸钠液滴,并收集于不同浓度甘油与FeCl₃的溶液中。

2、结果表明,液滴与收集液的相互作用显著调控微凝胶的最终形态,可形成凹陷、红细胞样等多种复杂结构。

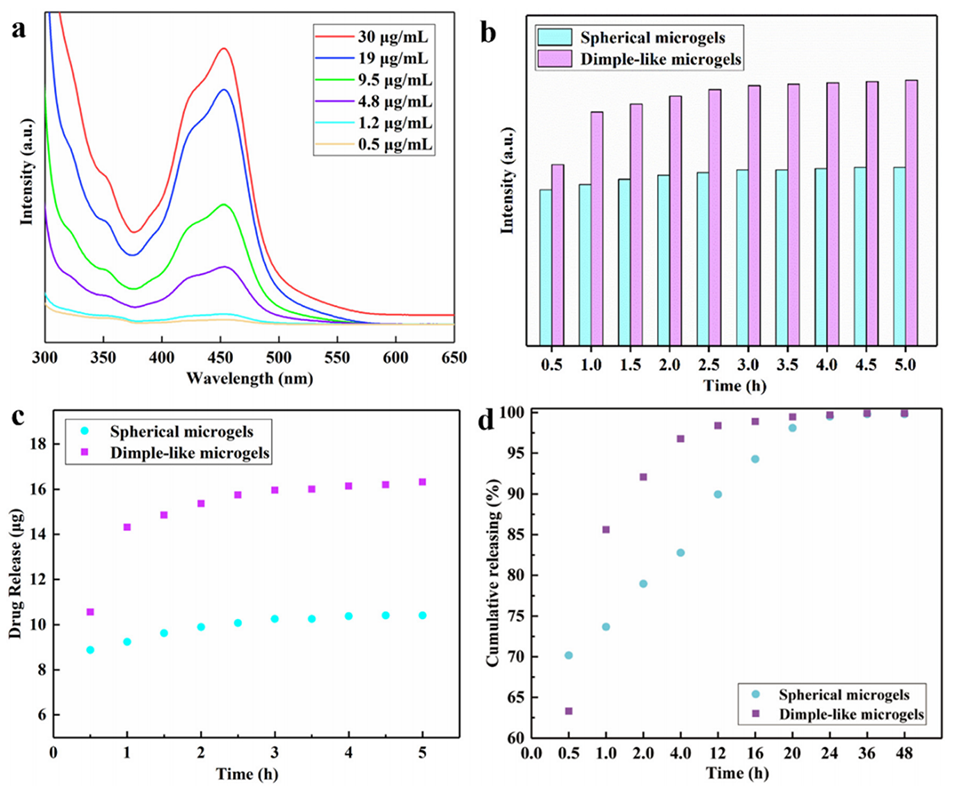

3、特定条件下制备的凹陷微凝胶在载荷释放方面表现优异,5小时内释放率高达98%,显著优于球形微凝胶(82%)。该研究为微凝胶形态调控提供了新策略,在需快速控释的递送系统中具有较大的应用潜力。

图1. 示意图展示了在微流控装置中生成不同成分的初始油包水液滴,随后通过芯片外交联过程,获得一系列具有不同形貌和成分的海藻酸铁微凝胶。

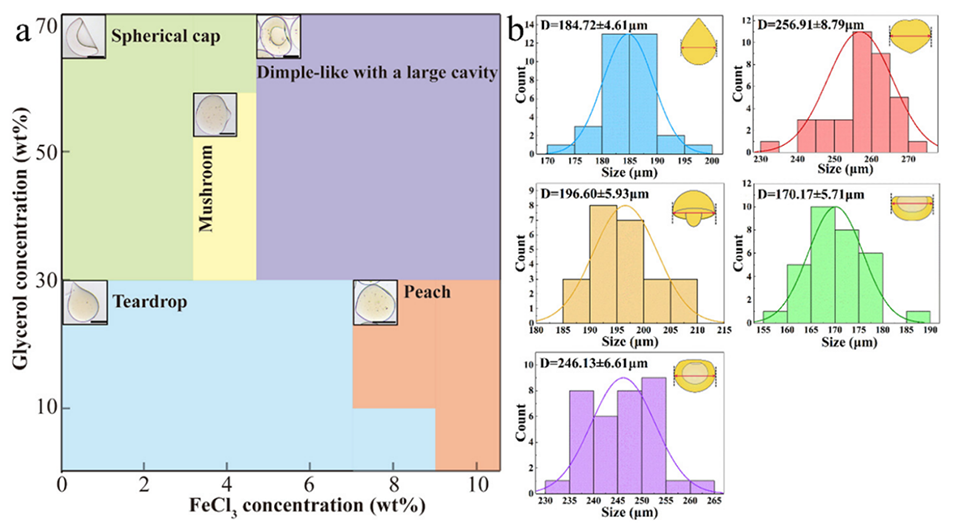

图2. a)海藻酸铁微凝胶的形貌相图,该微凝胶在甘油浓度为0~70 wt%、FeCl3浓度为2~10 wt%的收集液中生成,其中分散相(DP)为含10 wt%葡聚糖的2 wt%海藻酸钠(SA)溶液。插图为海藻酸铁微凝胶五种不同形貌的光学显微镜图像,分别为帽状、带大空腔的凹陷状、蘑菇状、泪滴状和桃状。所有图的比例尺均为100 μm。b)五种形貌海藻酸铁微凝胶的粒径分布图。

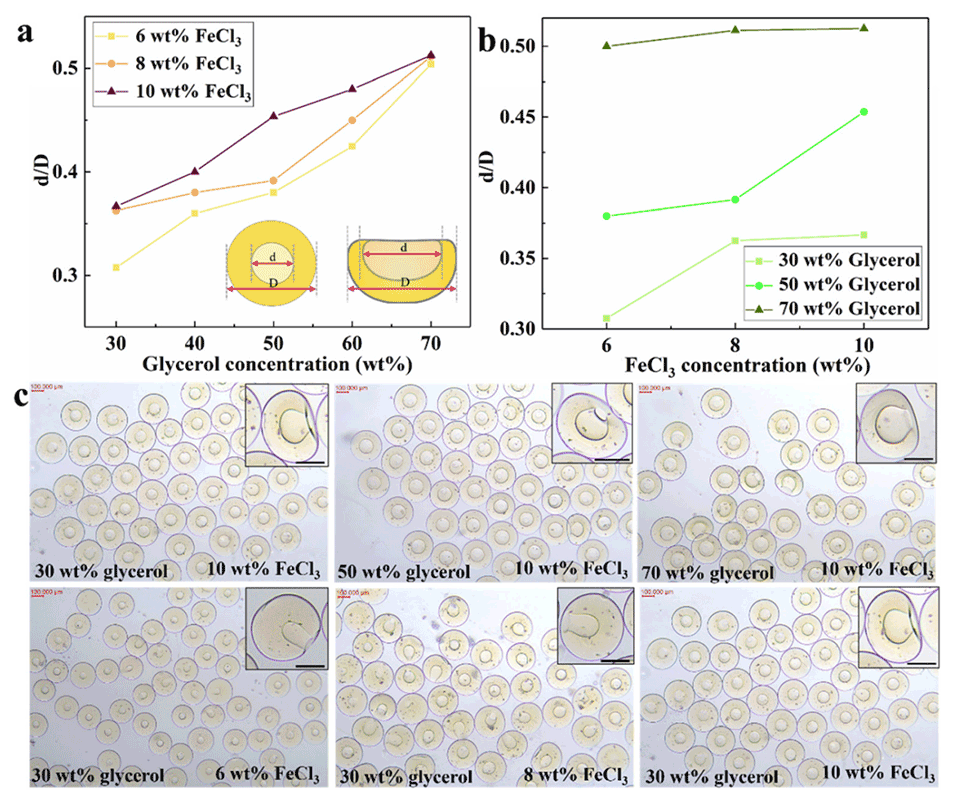

图3. a)在FeCl3浓度分别为4、6、8 wt%的收集液中,海藻酸铁微凝胶的d/D值随甘油浓度变化的曲线。插图说明了d和D的定义:d代表微凝胶内部的最大空腔直径,D代表微凝胶的整体尺寸。b)在甘油浓度分别为30、50、70 wt%的收集液中,海藻酸铁微凝胶的d/D值随FeCl3浓度变化的曲线。c)第一行展示了在FeCl3浓度固定为10 wt%、甘油浓度分别为30、50、70 wt%的收集液中获得的海藻酸铁微凝胶的光学显微镜图像;第二行展示了在甘油浓度固定为30 wt%、FeCl3浓度分别为6、8、10 wt%的收集液中获得的海藻酸铁微凝胶的光学显微镜图像。数据以平均值±标准差表示(n > 30),采用单因素方差分析(ANOVA)结合Tukey事后检验。NS:无统计学显著性差异。

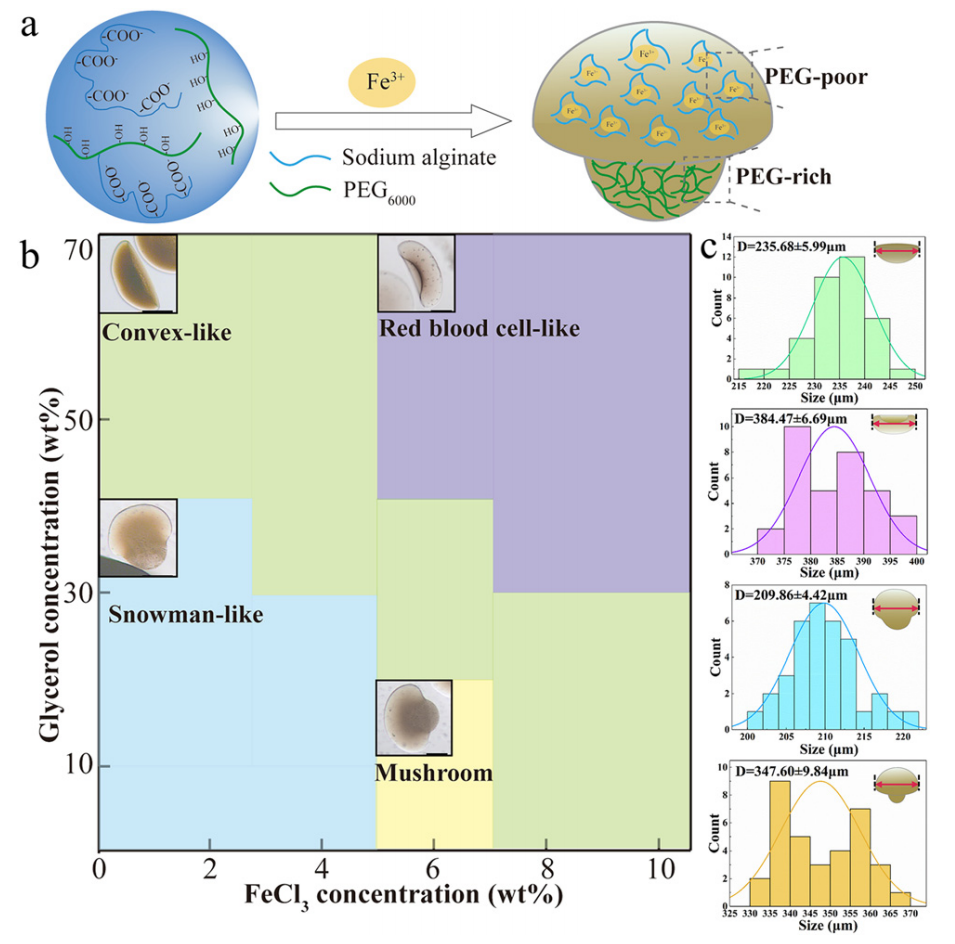

图4. a)展示海藻酸铁微凝胶中特定相分离机制的示意图。b)海藻酸铁微凝胶的形貌相图,该微凝胶在甘油浓度为0~70 wt%、FeCl3浓度为2~10 wt%的收集液中生成,其中内相为含10 wt%聚乙二醇6000(PEG6000)的2 wt% SA水溶液。插图为不同形貌海藻酸铁微凝胶的光学显微镜图像,分别为凸状、红细胞状、雪人状和蘑菇状。所有图的比例尺均为100 μm。c)四种不同形貌海藻酸铁微凝胶的粒径分布图。

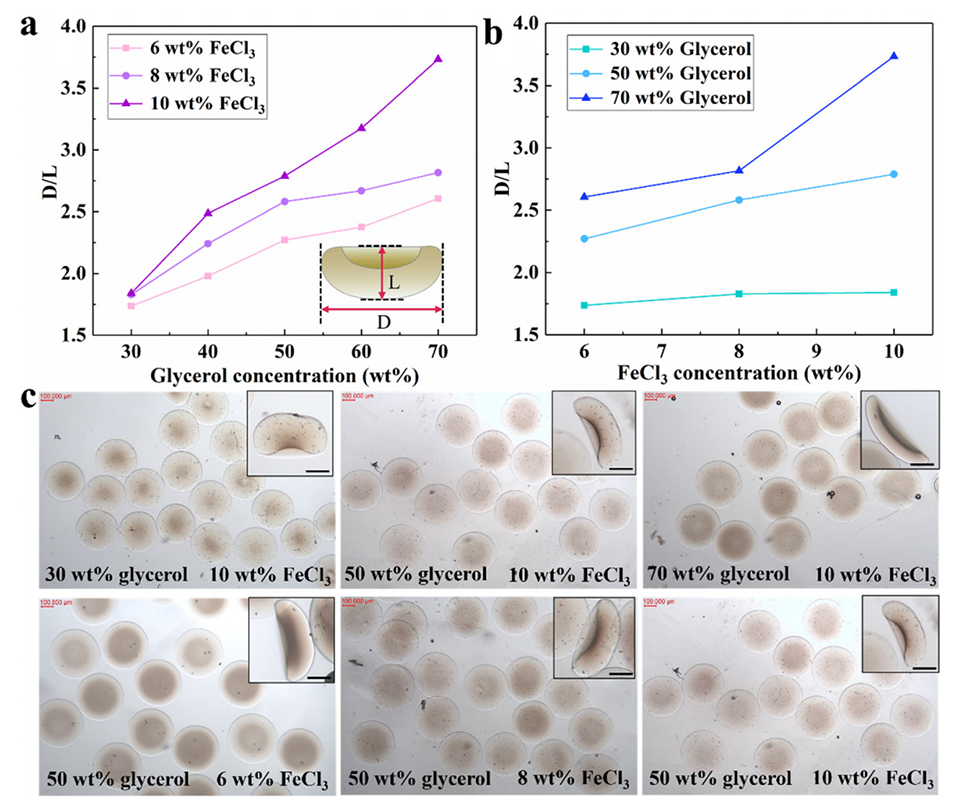

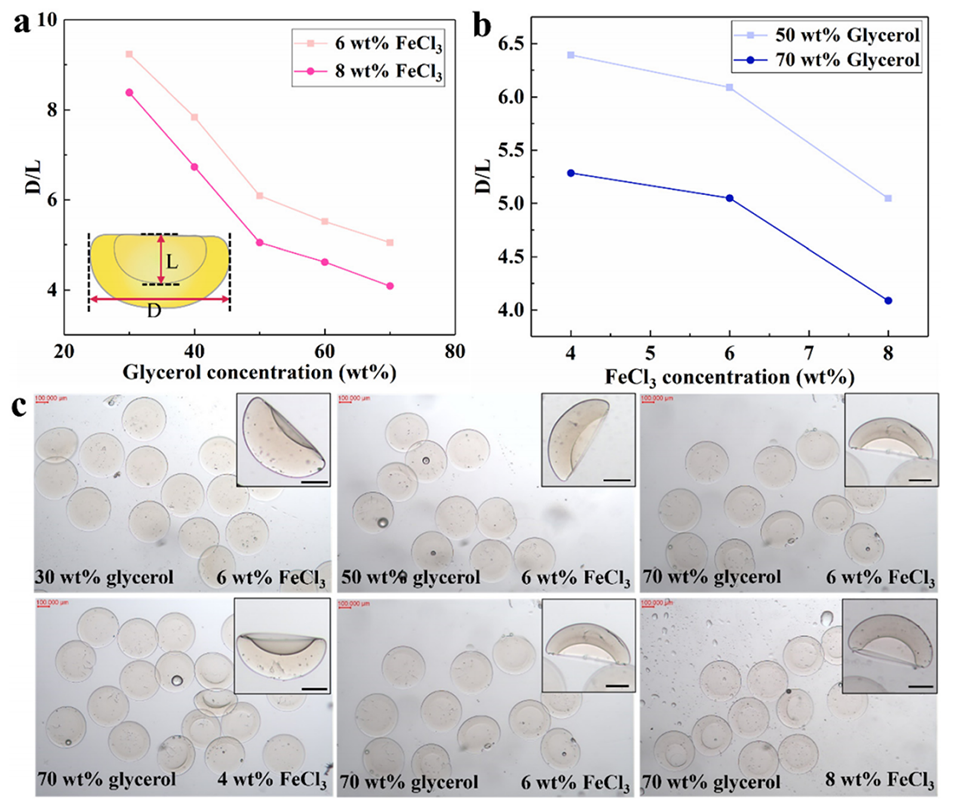

图5. a)在FeCl3浓度固定为4、6、8 wt%时,海藻酸铁微凝胶的D/L值随甘油浓度变化的曲线。插图标示了D(微凝胶水平长度)和L(微凝胶厚度)的定义。b)在甘油浓度固定为30、50、70 wt%时,海藻酸铁微凝胶的D/L值随FeCl3浓度变化的曲线。c)光学显微镜图像展示了在不同甘油和FeCl3浓度下,微凝胶整体尺寸增大、厚度减小的形态变化,与D/L值的变化趋势一致。

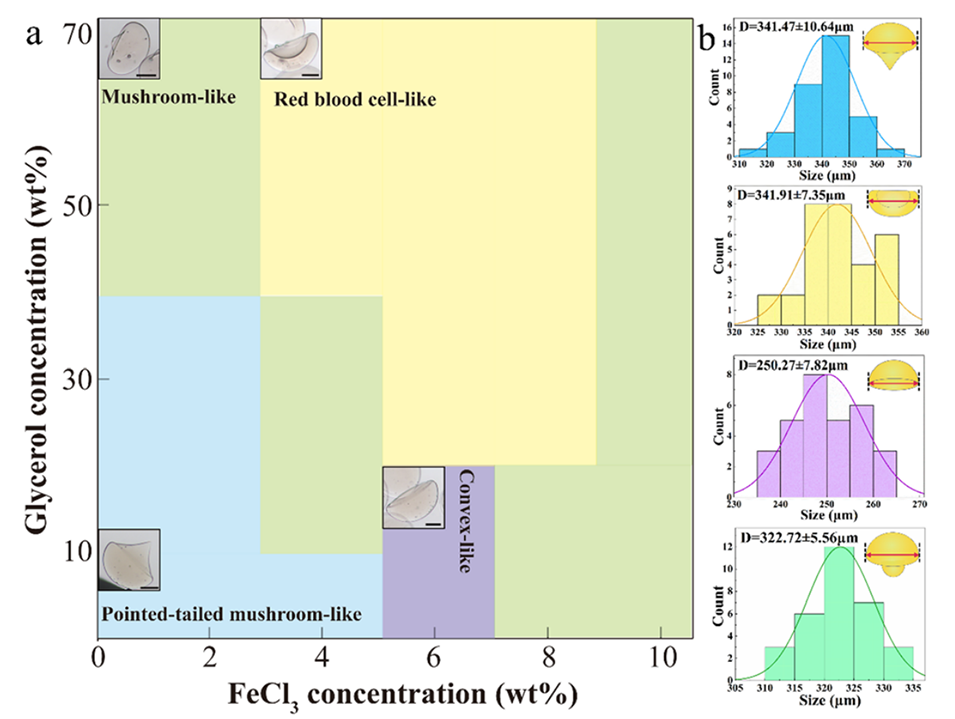

图6. a)以DP为含10 wt%甘油的SA溶液为例,展示了在甘油(0–70 wt%)和FeCl3(2–10 wt%)浓度变化的收集液中生成的海藻酸铁微凝胶的形态相图。插图为四种不同形态的光学显微镜图像:尖尾蘑菇状、红细胞状、蘑菇状和凸透镜状。b)四种形态的海藻酸铁微凝胶的粒径分布图。

图7. a)在FeCl3浓度固定为6或8 wt%时,海藻酸铁微凝胶的D/L值随甘油浓度变化的曲线。插图标示了D(微凝胶水平长度)和L(凹陷区垂直深度)的定义。b) 在甘油浓度固定为50和70 wt%时,海藻酸铁微凝胶的D/L值随FeCl3浓度变化的曲线。c)第一行:FeCl3浓度固定为6 wt%,甘油浓度分别为30、50、70 wt%时所得微凝胶的光学显微镜图像。第二行:甘油浓度固定为70 wt%,FeCl3浓度分别为4、6、8 wt%时所得微凝胶的光学显微镜图像。清晰显示随着甘油和FeCl3浓度增加,微凝胶凹陷深度逐渐增大。

图8. a)模型分子在不同浓度下的紫外-可见吸收光谱。b)球形微凝胶和凹陷微凝胶在0.5至5小时监测期内模型分子释放的紫外吸收强度柱状图。c)两种不同形态微凝胶在5小时内分子释放量的动态变化。d) 两种不同形态微凝胶在48小时内的累积相对释放率。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D4LC01101E

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)