导读:

近期,河北科技大学胡连栋教授团队成功开发了一种新型可注射水凝胶-微球复合系统(DIA-MS@gel),用于骨关节炎的精准与持续治疗。该系统通过动态交联的水凝胶封装载药微球,不仅表现出良好的可注射性和自愈合能力,还能在炎症微环境中实现pH响应性的药物长效缓释,显著促进了关节软骨修复并降低了给药频率。相关研究以“Injectable oxidized hyaluronic acid/quaternized chitosan hydrogel encapsulated with diacerein microsphere for improved osteoarthritis treatment”为题,发表于期刊《International Journal of Biological Macromolecules》。

本文要点:

1、本研究开发了一种新型可注射动态交联水凝胶复合递送系统DIA-MS@gel,用于骨关节炎(OA)治疗。

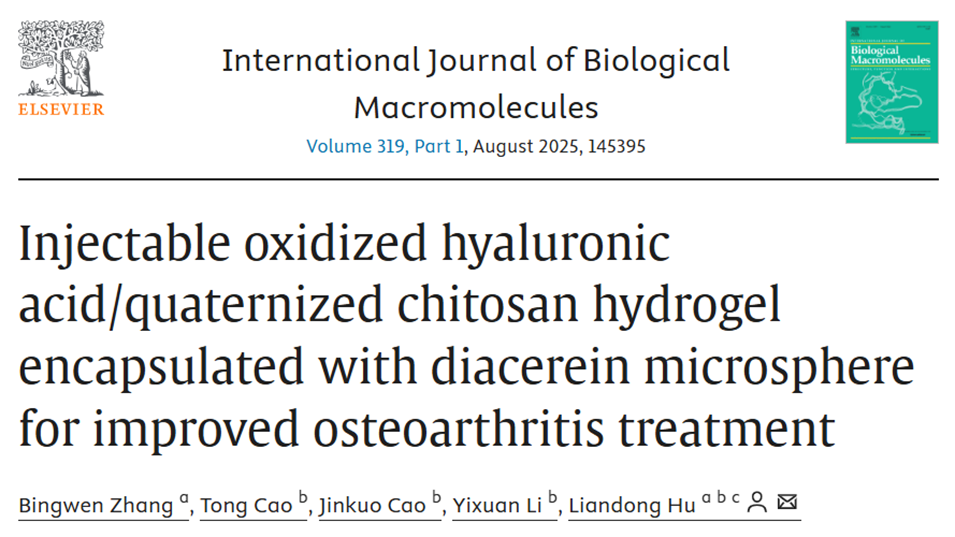

2、通过T型微流控装置制备双醋瑞因微球(DIA-MS),并将其包封在氧化透明质酸(OHA)、季铵化壳聚糖(QCS)与己二酸二酰肼(ADH)反应形成的水凝胶基质中。

3、该系统具备优异的可注射性、自修复性和pH响应性,体外实验显示其能将药物释放时间延长至47天。

4、兔体内研究显示,关节腔注射DIA-MS@gel可实现超过31天的持续药物释放,有效减少给药频率、减轻炎症并促进骨组织再生,且具有良好生物相容性,为OA临床治疗提供了潜在实用方案。

DIA-MS@gel 复合系统通过哪些结构设计和交联机制,实现了 “可注射性” 与 “力学稳定性” 的协同?

1、结构设计:

水凝胶基质由氧化透明质酸(OHA)、季铵化壳聚糖(QCS)、己二酸二酰肼(ADH)构成,添加PVA(聚乙烯醇) 增强柔韧性,nHAP(纳米羟基磷灰石) 提升力学强度,同时 DIA-MS(双醋瑞因微球)以 25mg/mL 浓度均匀分散,不破坏网络结构;

凝胶时间可控(25℃时 77min,40℃时 3.57min),注射前为溶胶状态,便于通过 24G 针头挤出,注射后在体内温度下快速凝胶化形成稳定结构。

2、交联机制:

形成多重动态交联键:OHA 的醛基与 QCS 的氨基形成亚胺键(C=N)、OHA 的醛基与 ADH 的氨基形成酰肼键(-CH=N-NH-CO-)、nHAP 的 Ca²⁺与水凝胶中的羧基形成配位键、PVA 与 OHA/QCS 形成氢键;

动态键特性使系统注射时发生 “凝胶-溶胶” 转变(键暂时断裂),挤出后键重新形成(“溶胶-凝胶” 转变),既保证可注射性,又使最终水凝胶具备高力学性能(OHA/QCS/ADH/PVA/nHAP/DIA-MS 水凝胶抗压应力 22kPa,抗压应变 90%,储存模量 G′> 损耗模量 G″)。

图1:微流控技术制备双醋瑞因微球(DIA-MS)的示意图

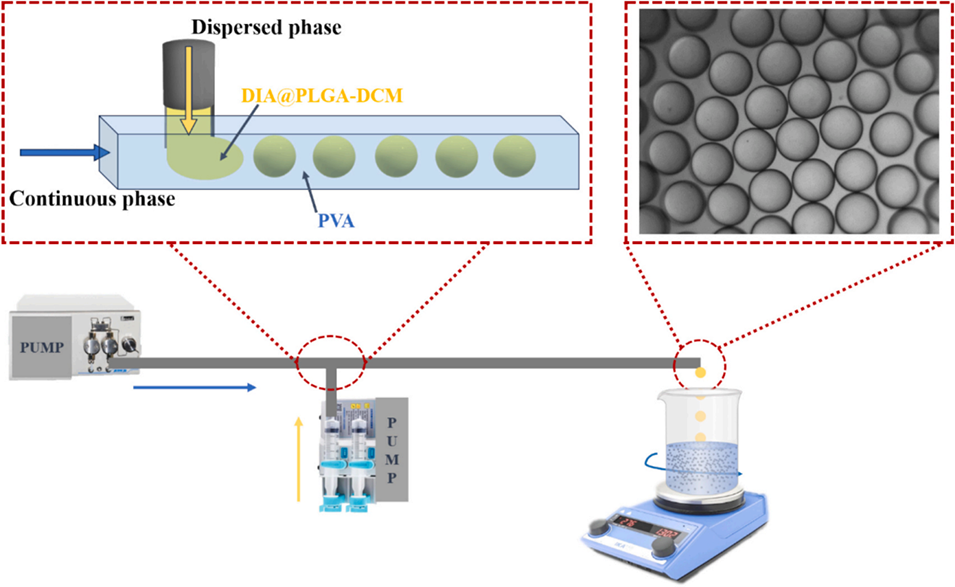

图2:A. DIA-MS的显微形貌;B. DIA-MS的粒径分析;C. DIA-MS的扫描电镜图

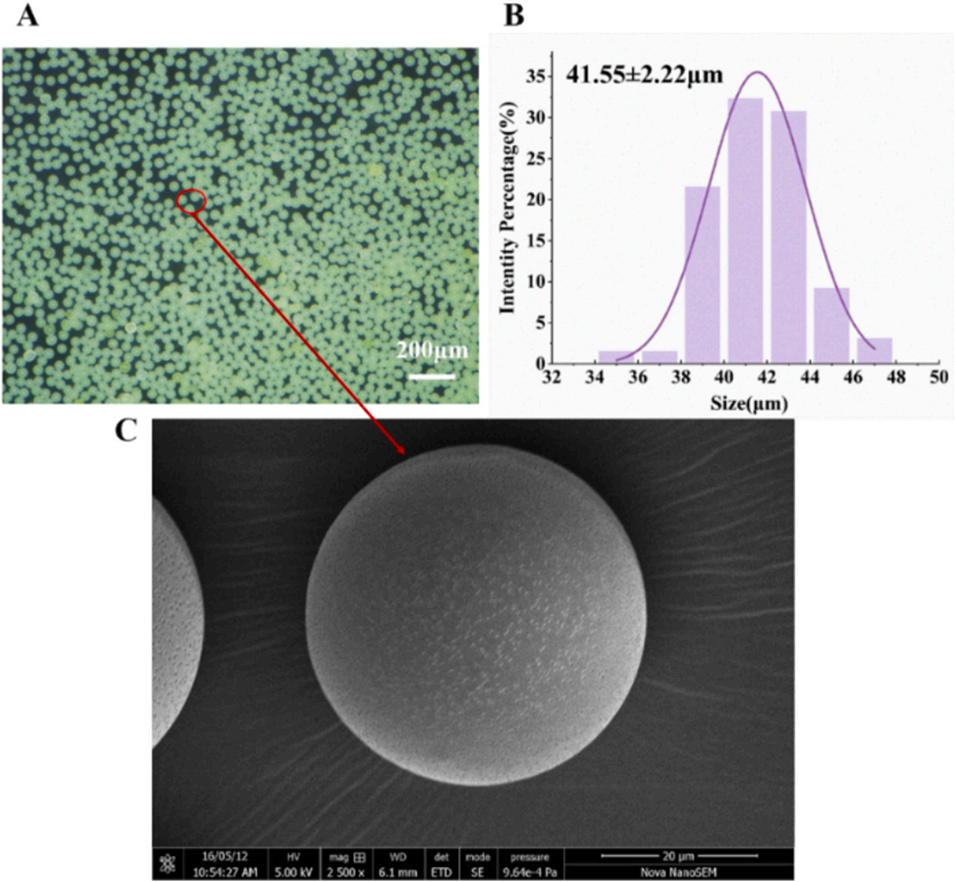

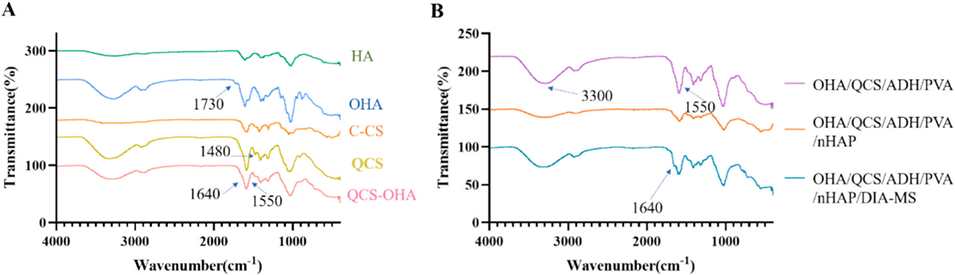

图3:A. X射线衍射分析结果;B. 傅里叶变换红外光谱分析结果

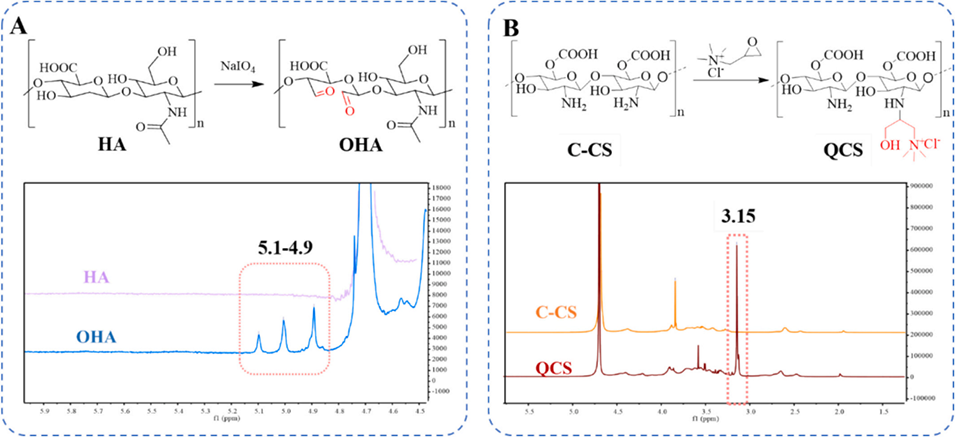

图4:氧化透明质酸(OHA)(A)与季铵化壳聚糖(QCS)(B)的核磁共振氢谱图

图5:原料(A)与水凝胶(B)的傅里叶变换红外光谱图

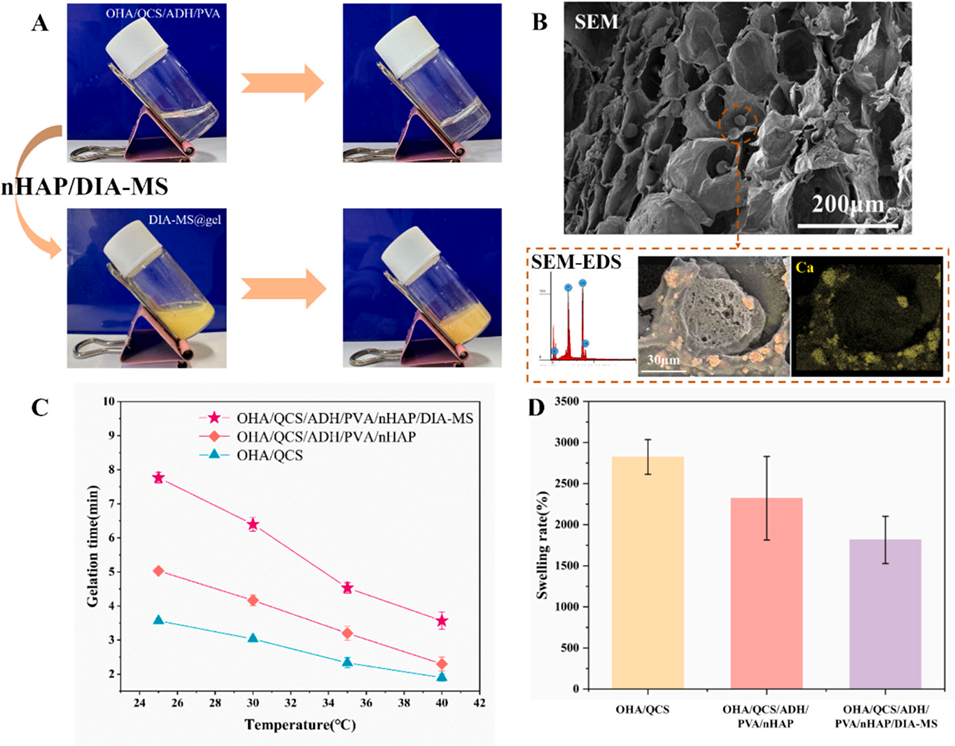

图6:A. 凝胶(OHA/QCS/ADH/PVA)与DIA-MS@gel的凝胶化过程;B. DIA-MS@gel的扫描电镜图与扫描电镜-能谱图;C. 水凝胶的凝胶化时间;D. 水凝胶在磷酸盐缓冲液中的溶胀率

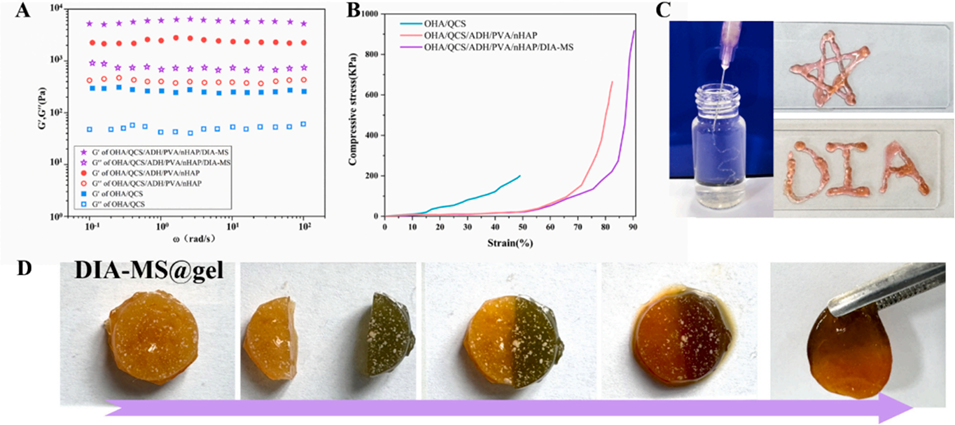

图7:A. 水凝胶在不同频率下的储能模量(G′)与损耗模量(G″);B. 水凝胶的压缩应力-应变曲线;C. DIA-MS@gel的可注射性;D. DIA-MS@gel的自修复性能表征

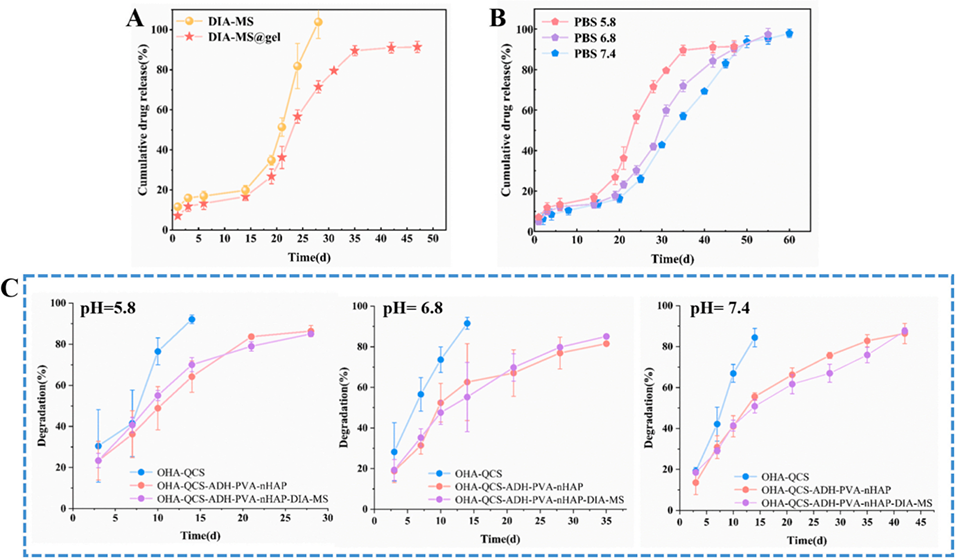

图8:A. DIA-MS@gel与DIA-MS在pH5.8条件下的体外释放曲线;B. DIA-MS@gel在pH5.0、pH6.0和pH7.4条件下的体外释放曲线;C. 水凝胶在pH5.0、pH6.0和pH7.4条件下的体外降解曲线

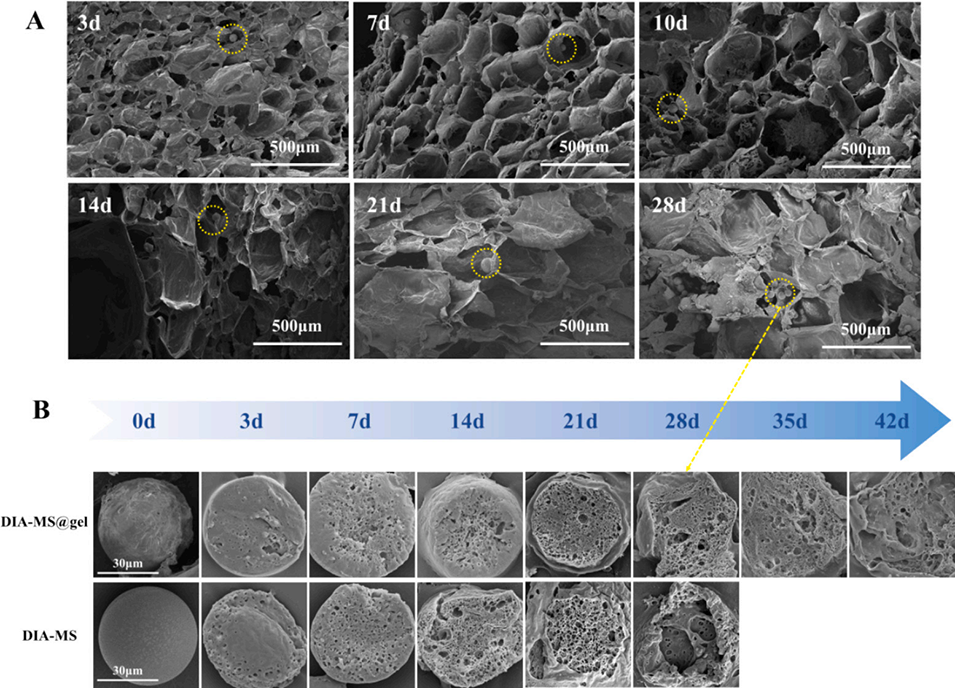

图9:A. DIA-MS@gel在pH5.8条件下的体外降解扫描电镜图;B. DIA-MS在pH5.8条件下的体外降解扫描电镜图

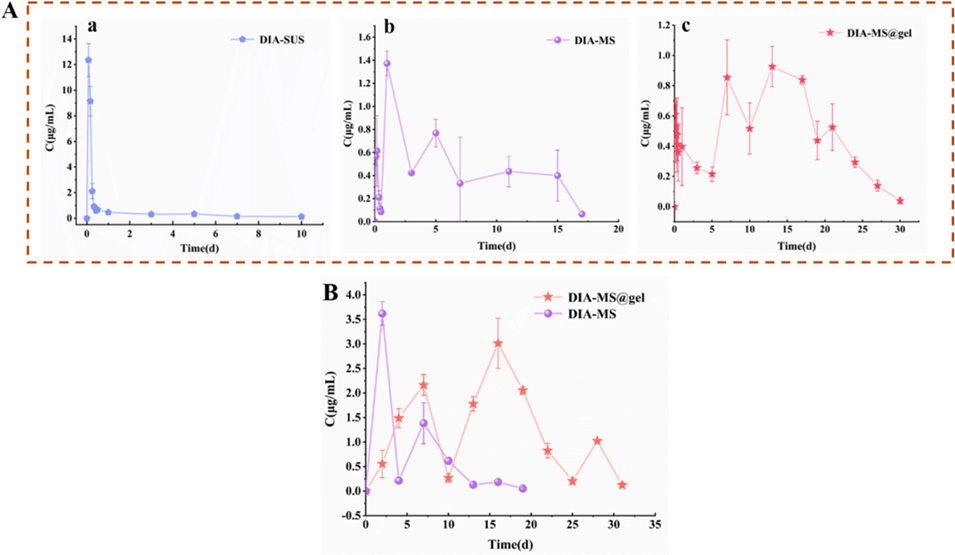

图10:体内药代动力学曲线(A. 血浆浓度-时间曲线:a. 双醋瑞因悬浮液(DIA-SUS)、b. DIA-MS、c. DIA-MS@gel;B. 滑液浓度-时间曲线)

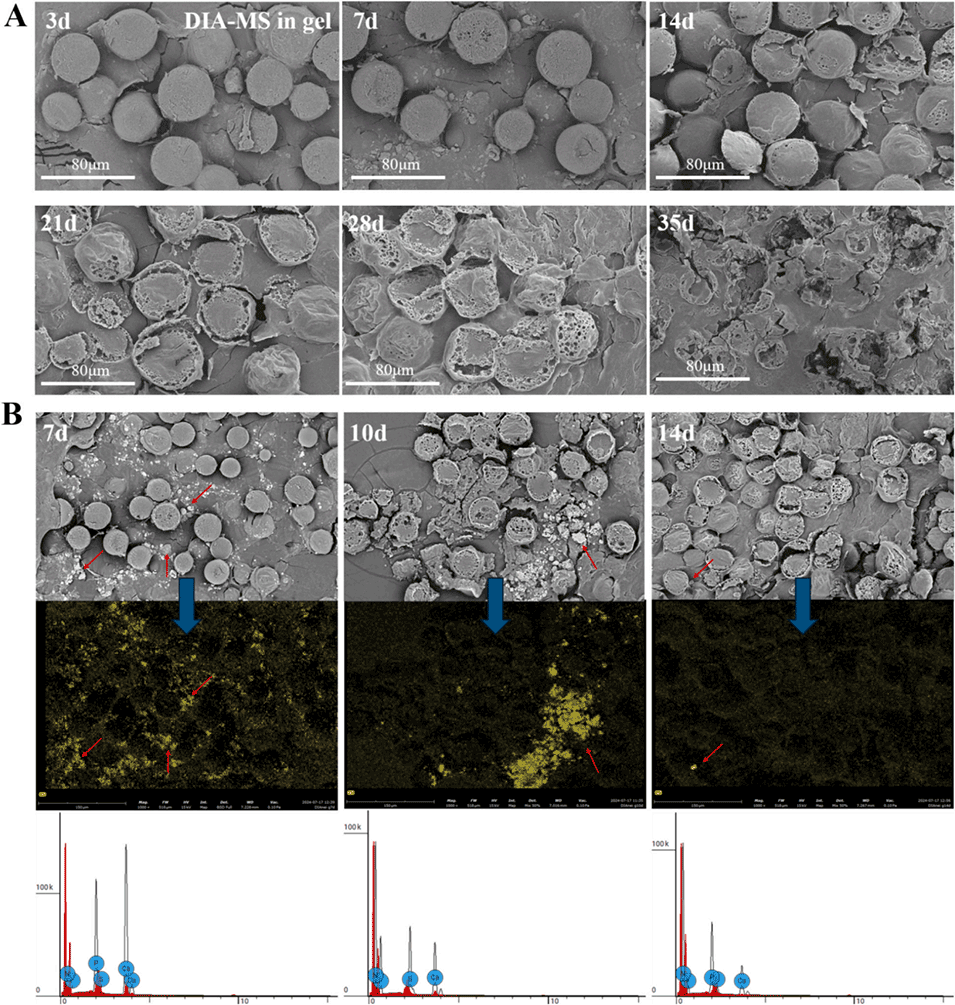

图11:A. DIA-MS@gel的体内降解情况;B. 纳米羟基磷灰石(nHAP)的体内降解情况(扫描电镜-能谱图)

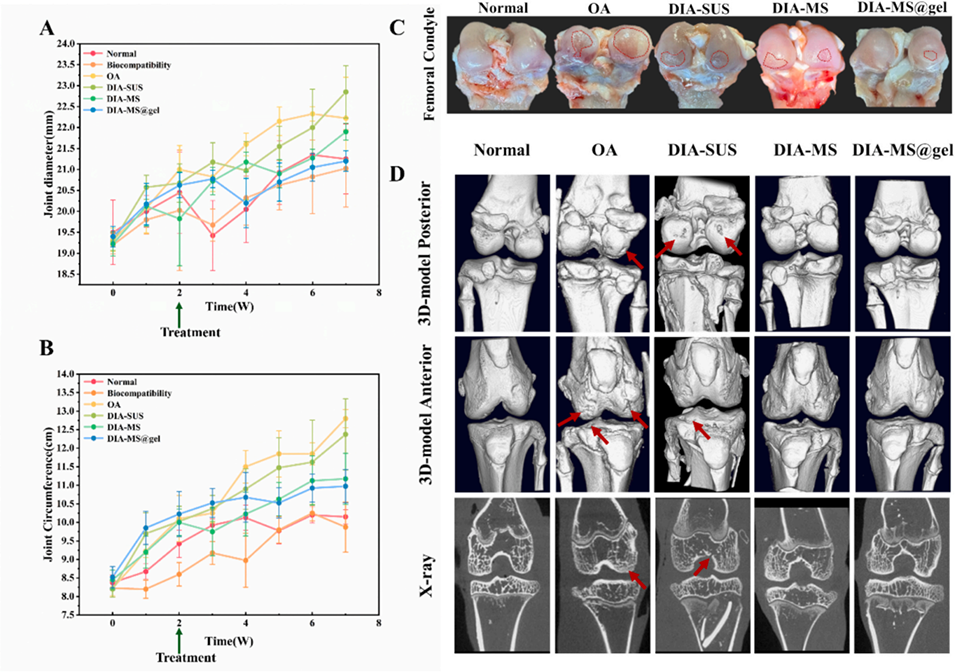

图12:不同组别的关节直径(A)与关节周长(B)随时间的变化;C. 离体关节软骨的大体观察图;D. 离体关节软骨的显微计算机断层扫描图

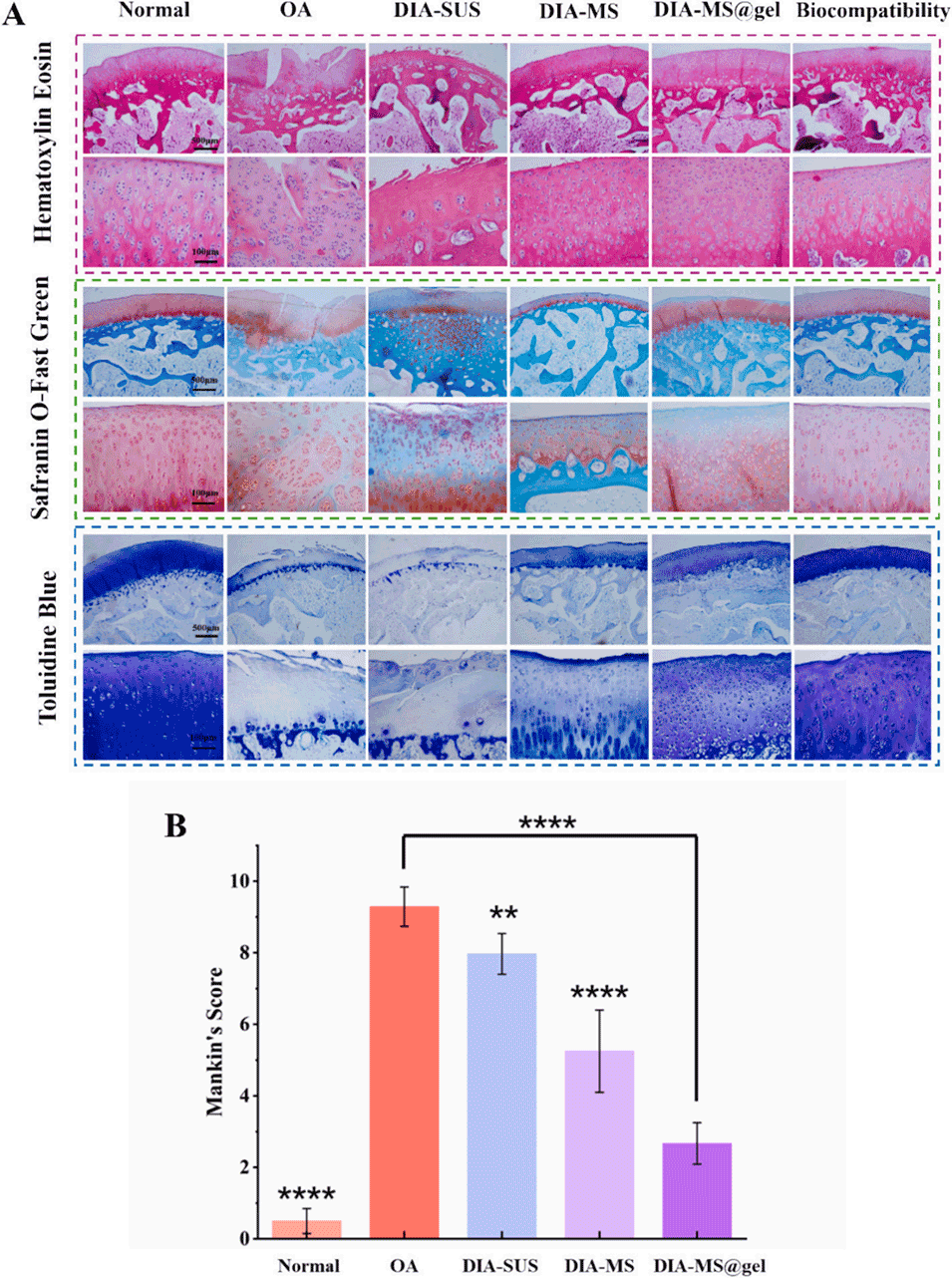

图13:A. 关节软骨病理切片的显微图;B. 各组膝关节的Mankin评分(**表示P<0.01;****表示P<0.0001)

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145395

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)