聚合物微球(PMs)由于其小粒径、特殊表面功能和高表面积体积比,在过去几十年中受到了生物医学领域的广泛关注。然而,如何制备满足临床需求的PM,并将实验室成果转化为工业化生成仍然是一个挑战。

近期,电子科技大学邓旭、罗静、邓菲等人发表综述,主要讨论了聚合物微球的制备技术、结构和性能及其在生物医学领域的应用。相关研究成果以“Fabrication of polymeric microspheres for biomedical applications”为题目发表于期刊《Materials Horizons》。

本文要点:

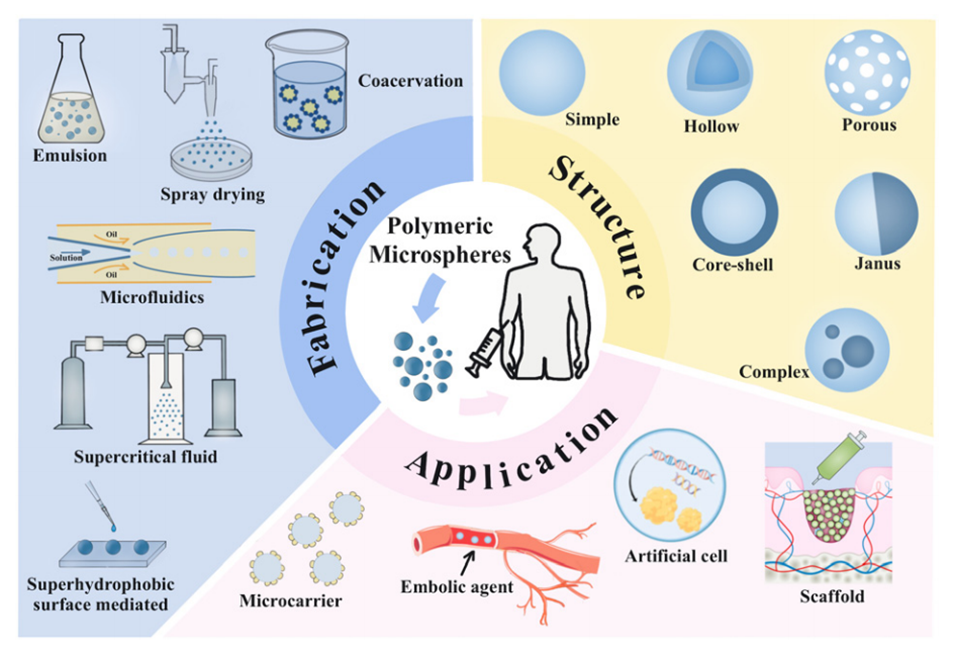

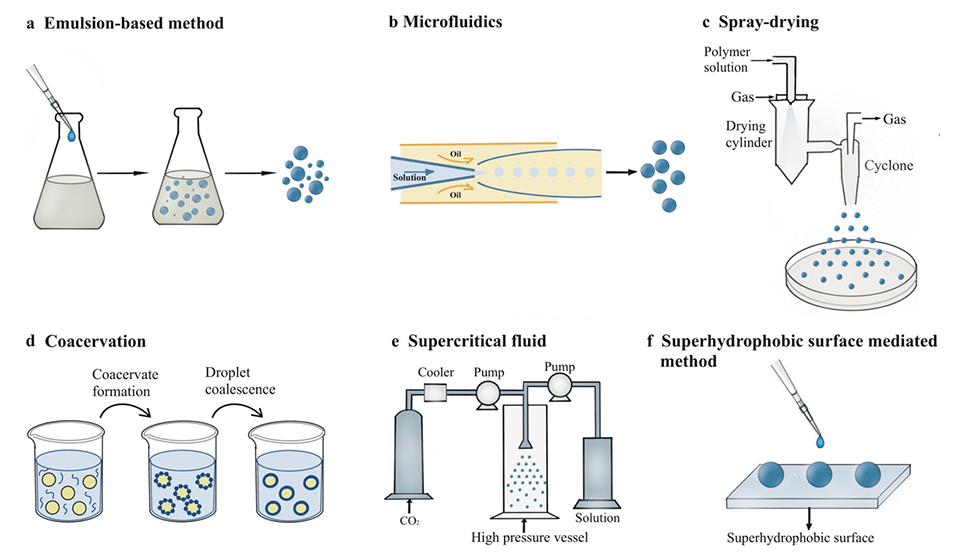

1、本文总结了PM的多种制备技术,包括乳液溶剂蒸发、微流控、喷雾干燥、凝聚、超临界流体和超疏水表面介导方法及其优缺点。

2、概述了PM的不同结构、性质和功能及其在药物递送、细胞封装和扩增、组织工程支架、经导管动脉栓塞和人造细胞领域的应用。

3、还讨论了天然和合成聚合物在PM制备中的使用,强调了在工业化生产中面临的挑战,如规模化生产和无菌化问题。

4、通过跨学科合作,解决这些挑战将推动PM在生物医学领域的广泛应用。

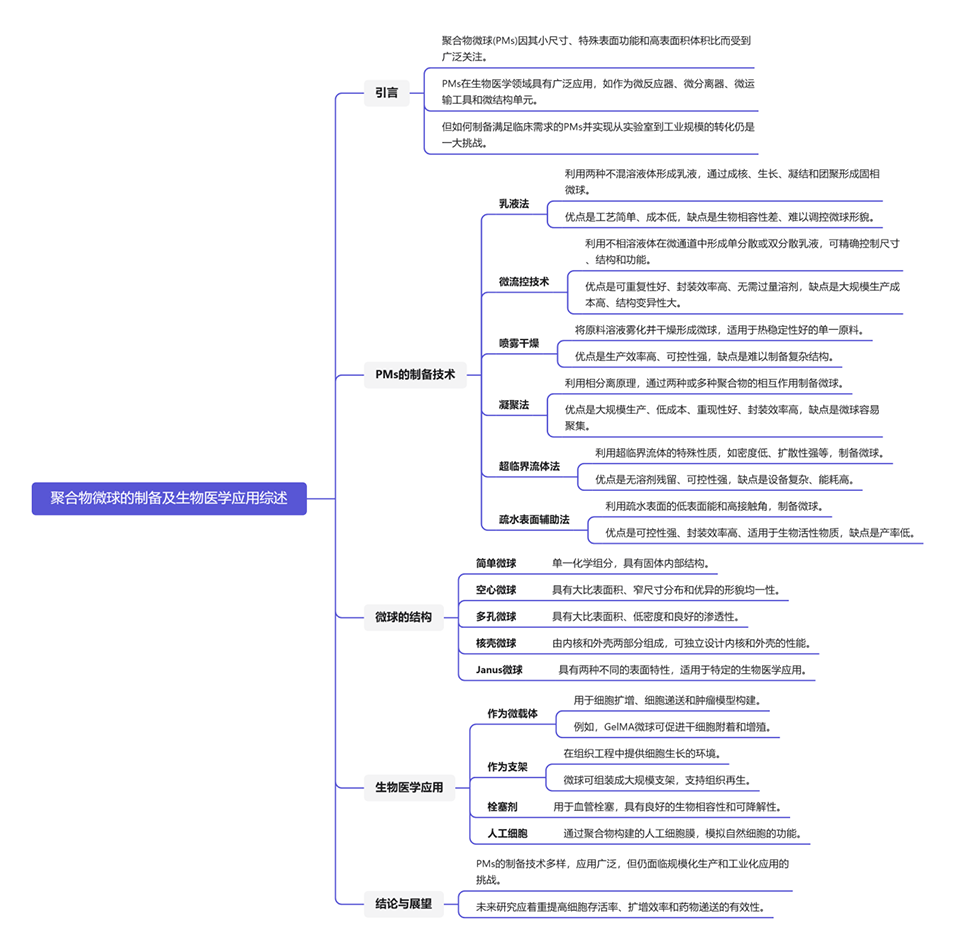

一图读懂全文:

聚合物微球的主要制备技术如下:

1、乳液法:包括乳液溶剂蒸发、乳液界面聚合、反相乳液和膜乳化等。

2、微流控技术:包括液滴微流控和流动光刻微流控。

3、喷雾干燥法。

4、凝聚法。

5、超临界流体技术。

6、超疏水表面介导法。

这些技术各有优缺点,可以制备出不同尺寸、结构和性能的聚合物微球。

聚合物微球在生物医学领域的最新进展包括以下几个方面:

1、药物递送载体:

聚合物微球可用于载药,包括蛋白质、核酸和小分子药物。

它们可提供可控和持续的药物释放,提高生物利用度和靶向递送。

已有基于PLGA的商业化微球产品用于药物递送。

2、细胞培养和递送载体:

聚合物微球可作为有效的微载体,用于各种细胞类型(如干细胞、免疫细胞和癌细胞)的扩增和递送。

微球可提供合适的微环境,保护细胞在递送过程中的存活,并促进细胞的活性和功能。

开发了空心、多孔和多室结构的先进微球,进一步提高了细胞扩增和递送效果。

3、组织工程支架:

聚合物微球可作为构建块或模板,制备多孔、相互连通的支架,用于组织再生。

微球的可降解性、表面化学和机械性能等特性可调控,引导组织形成和整合。

微球支架已应用于骨、软骨和皮肤再生等领域。

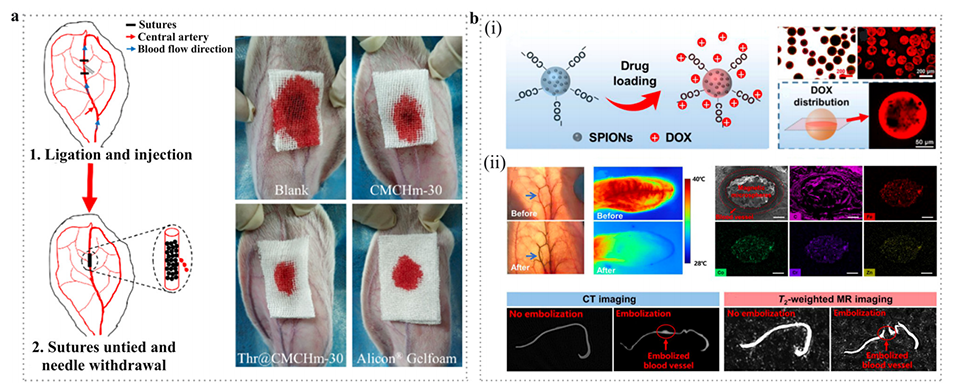

4、栓塞剂:

聚合物微球可作为栓塞剂,用于治疗癌症、出血和子宫肌瘤等。

可根据微球的尺寸、形状和机械性能实现精准和靶向的栓塞。

最新进展包括开发多功能栓塞微球,可同时递送药物和实现成像。

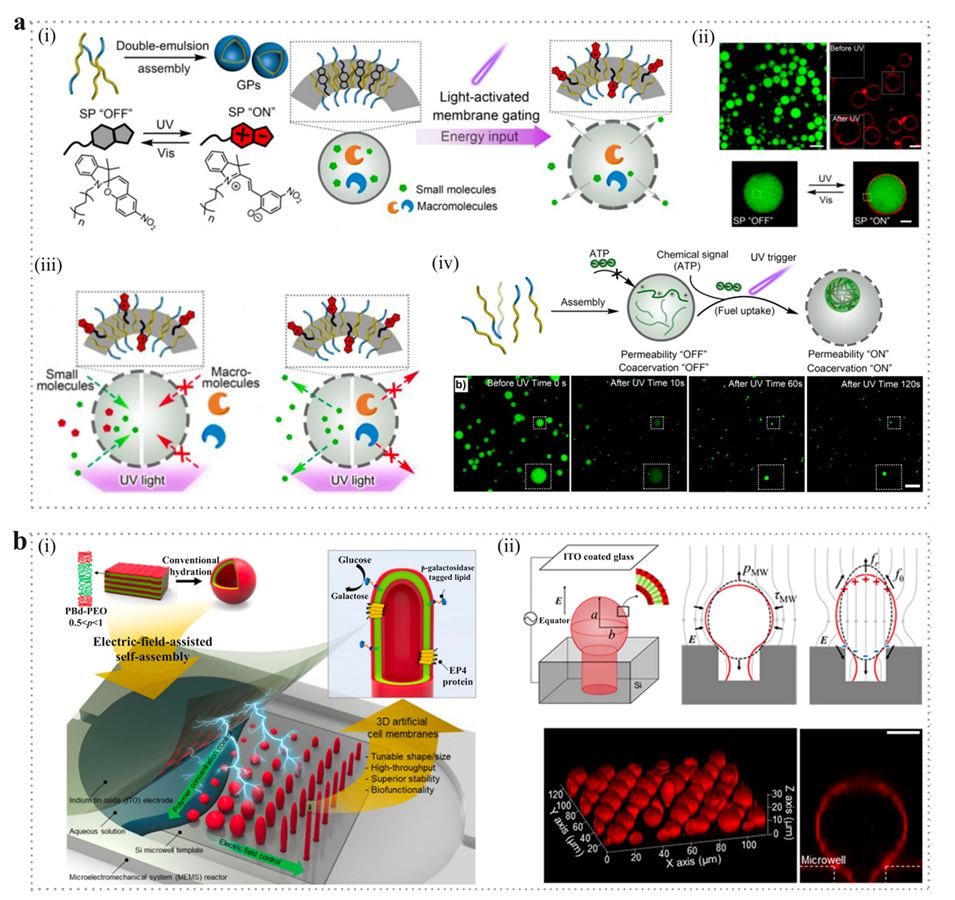

5、人工细胞:

聚合物微球可制备成模拟自然细胞结构和功能的人工细胞。

已将刺激响应性聚合物引入微球膜,赋予其动态和响应性行为。

报道了制备稳定和多室结构人工细胞的新进展,展现了广泛的应用潜力。

总之,聚合物微球技术的最新进展极大扩宽了其在生物医学领域的应用,包括药物递送、细胞治疗、组织工程、栓塞和人工细胞等,展现了其多功能性和临床转化潜力。

图1.聚合物微球的制备技术、不同结构和生物医学应用的概念图。

图2.PM的制备技术。(a)乳液法,(b)微流体技术,(c)喷雾干燥法,(d)凝聚法,(e)超临界流体法,(f)超疏水表面介导法。

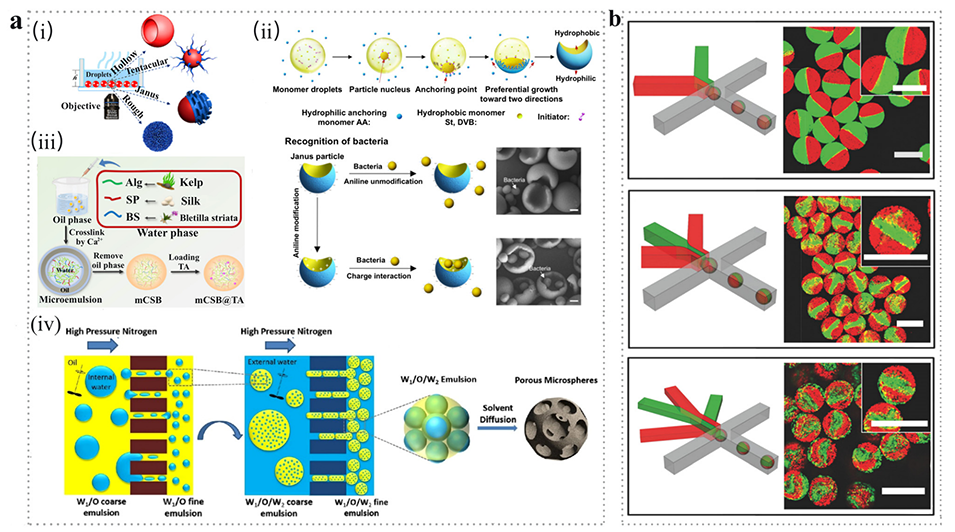

图3.(a)基于乳液的方法。(i)溶剂蒸发后获得的各种形态的微球。(ii)Janus颗粒制备示意图。利用苯胺官能化的凹面Janus颗粒通过静电相互作用选择性识别和捕获活细菌。比例尺:500nm。(iii)通过反相乳液法制备mCSB@TA微球的示意图。(iv)膜乳化法。通过两步预混膜乳化制备多孔微球的示意图,包括一次乳化、二次乳化和乳液固化。(b)微流体法。具有不同数量注射通道的微流体平台用于制备多组分微凝胶的示意图。比例尺:100μm。

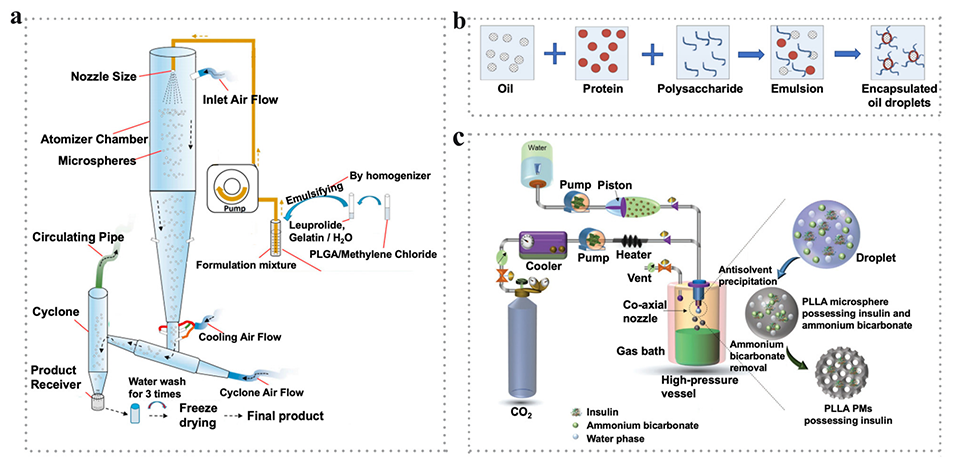

图4.(a)制备PLGA微球的喷雾干燥装置示意图。(b)复合凝聚微胶囊化的流程图。(c)通过超临界流体法制备多孔PLLA PMs的示意图。

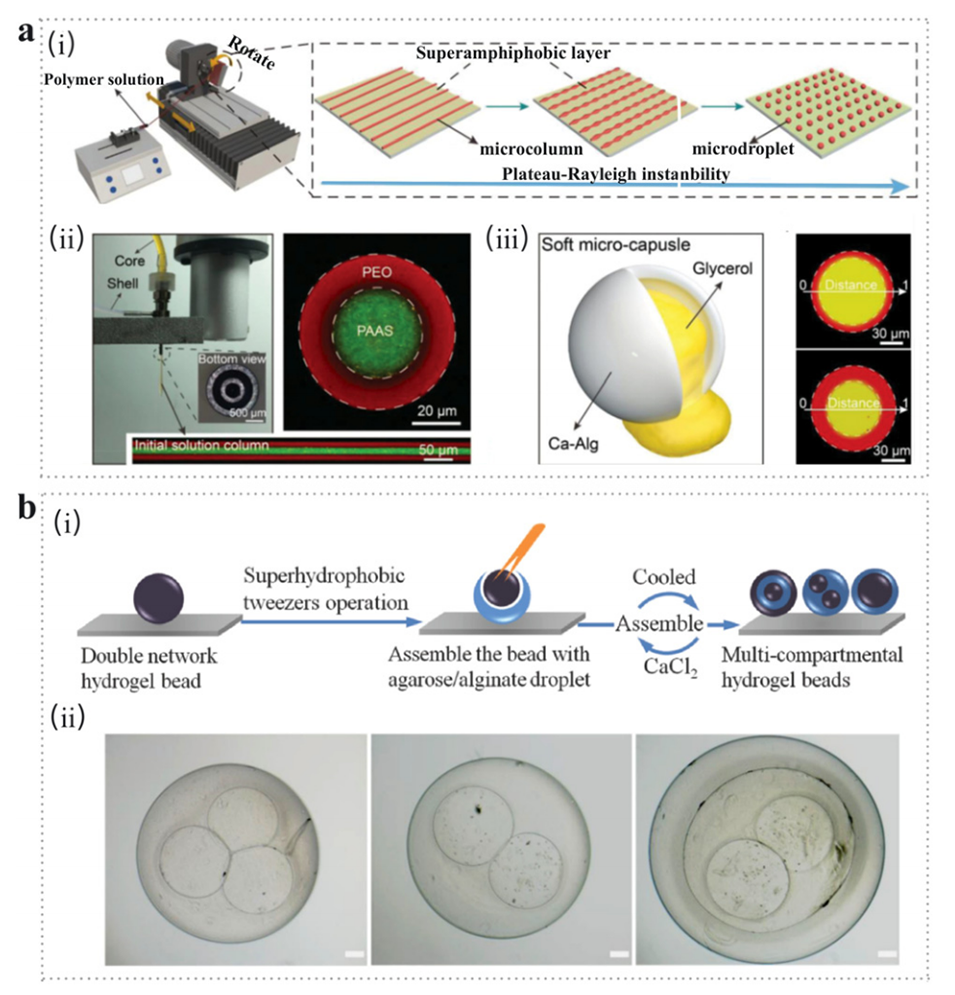

图5.超疏水表面介导法。

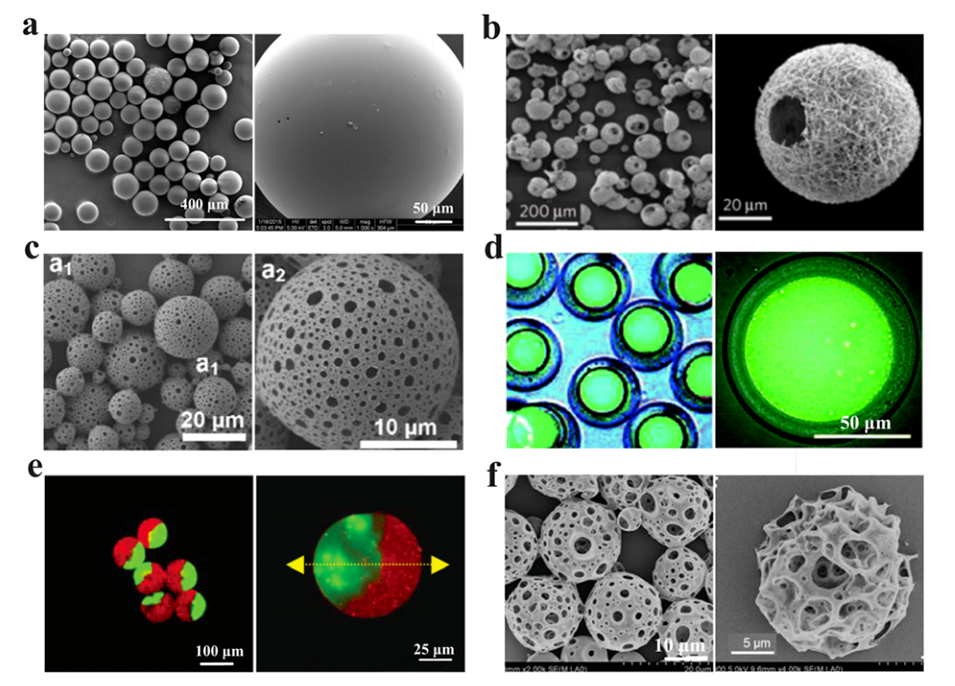

图6.(a)简单微球的典型SEM图像。(b)具有纳米纤维表面的空心微球的典型SEM图像。(c)多孔微球的典型SEM图像。(d)带有荧光标记葡聚糖核的核壳微球的荧光图像。(e)Janus微球的荧光共聚焦显微镜图像。(f)具有中空和多孔结构的复杂微球的典型SEM图像。

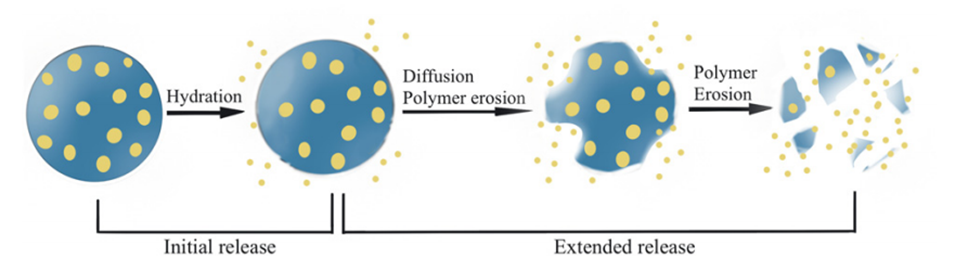

图7.PLGA微球的药物释放机制。

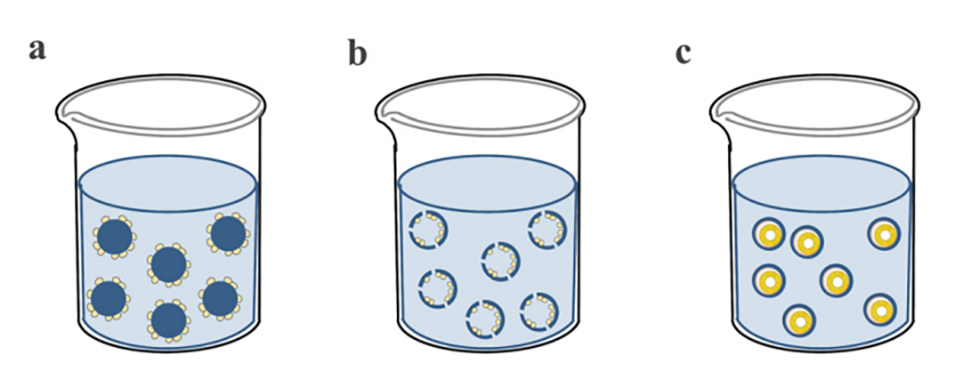

图8.三种典型微载体用于细胞扩增的示意图。(a)外层附着细胞的简单微球。(b)内层附着细胞的空心微球。(c)内部细胞形成菌落的微胶囊。

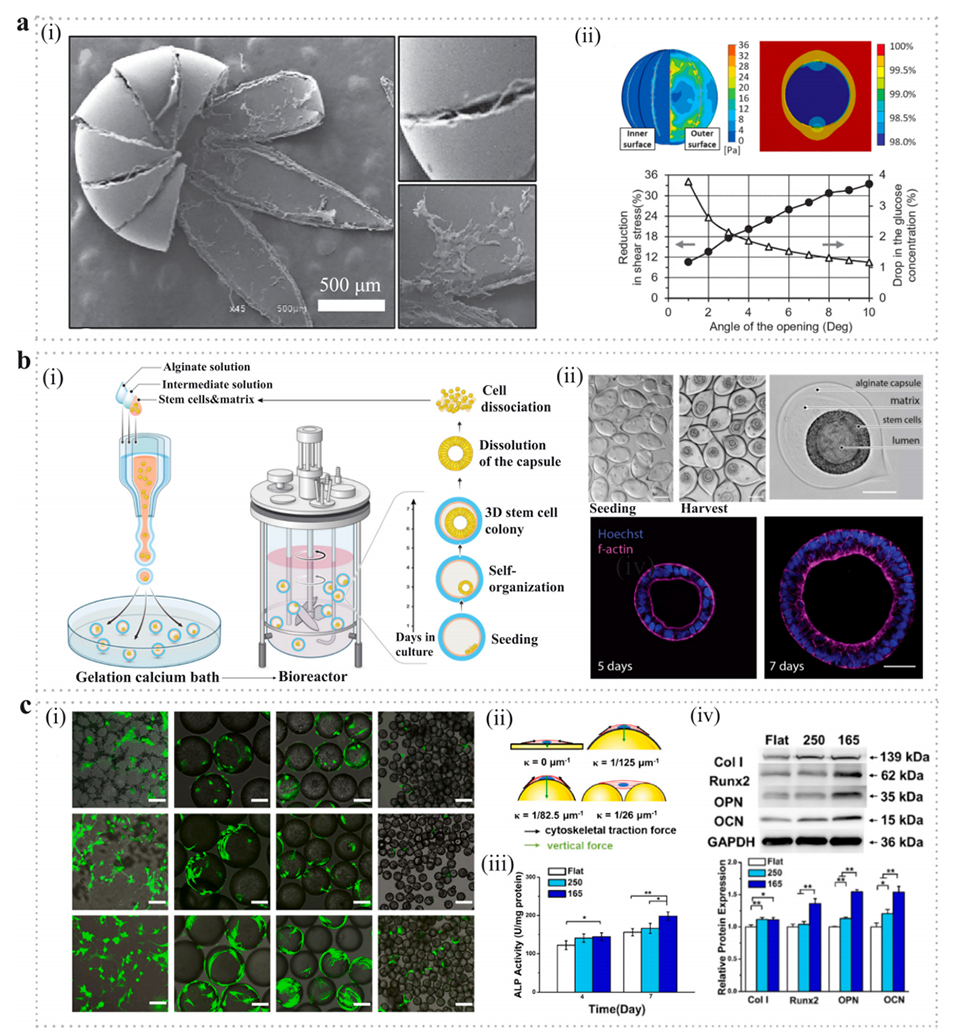

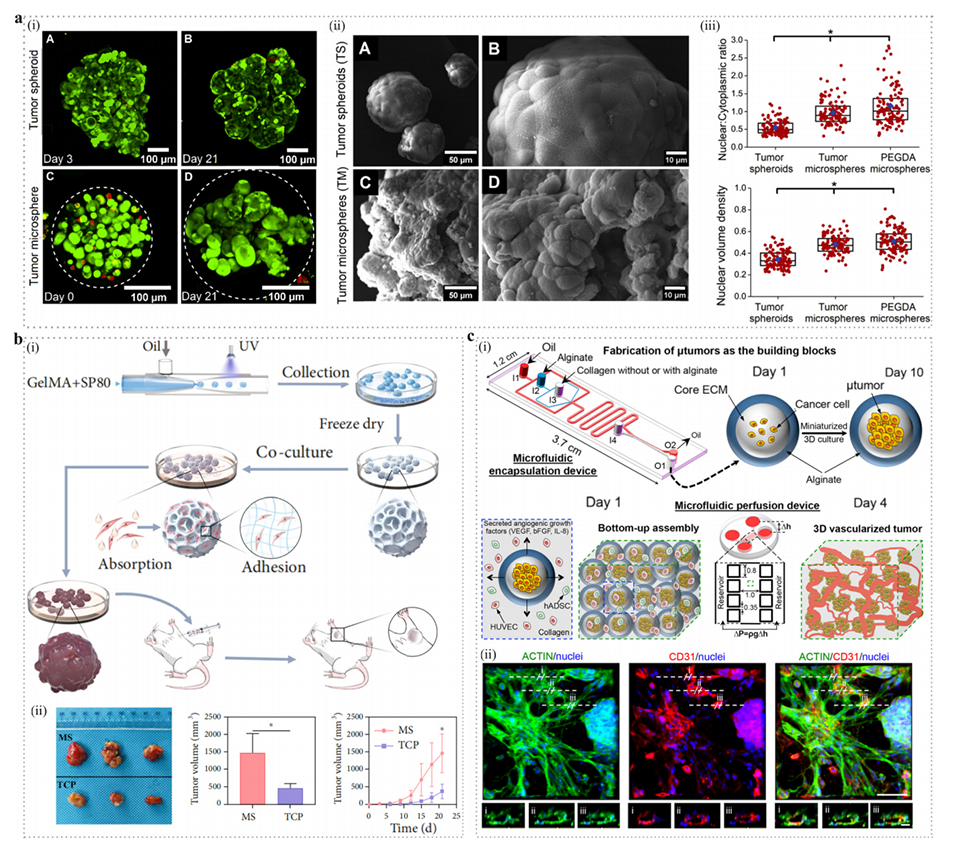

图9.PMs作为微载体在细胞扩增中的应用。

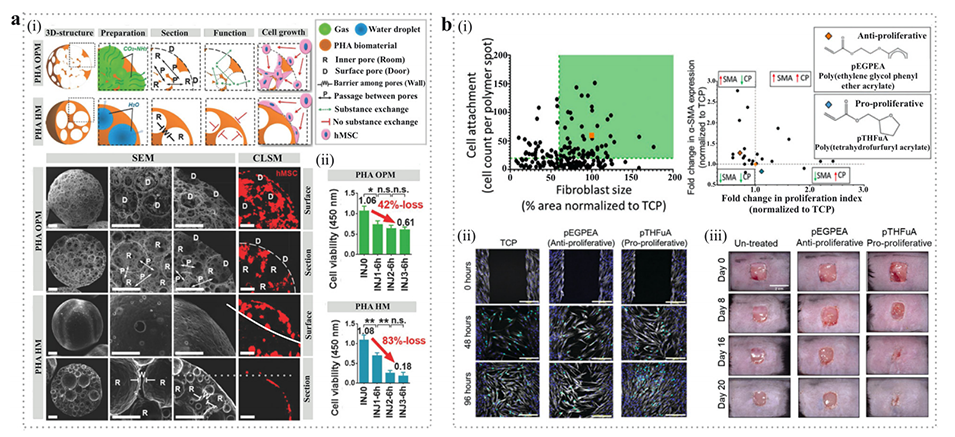

图10.PMs作为微载体在细胞递送中的应用。

图11.PMs作为微载体在肿瘤模型构建中的应用。

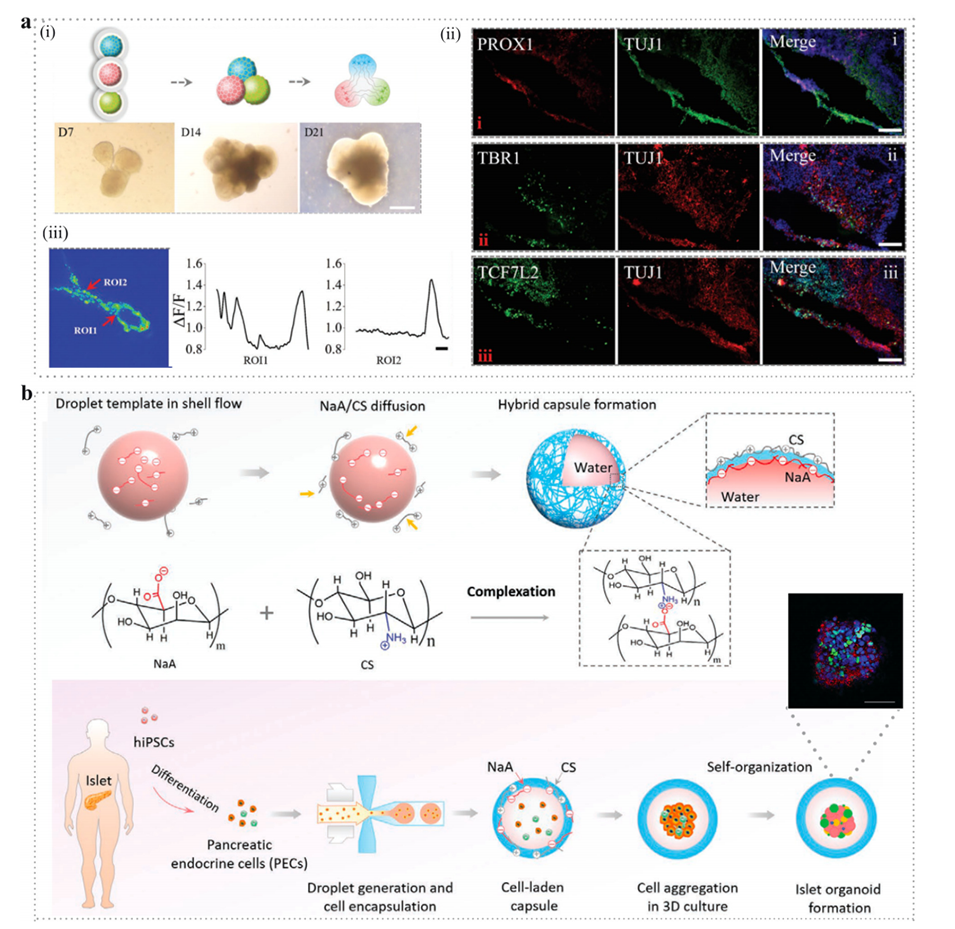

图12.PMs作为微载体在类器官生成中的应用。

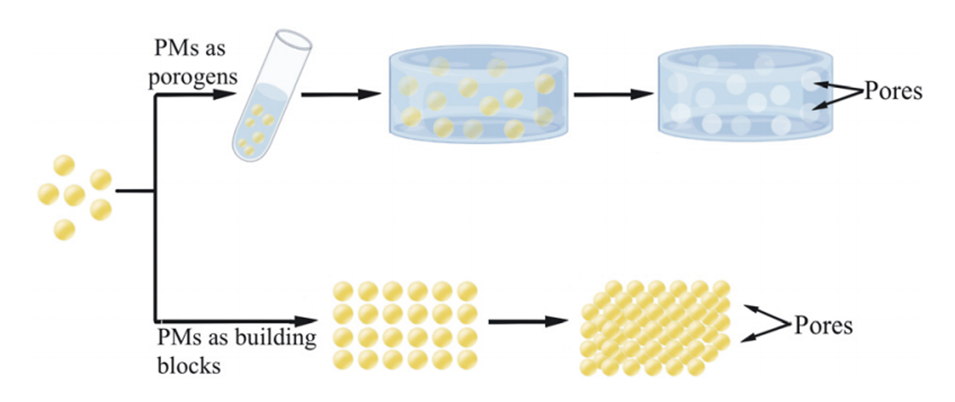

图13.PMs制作支架的示意图。

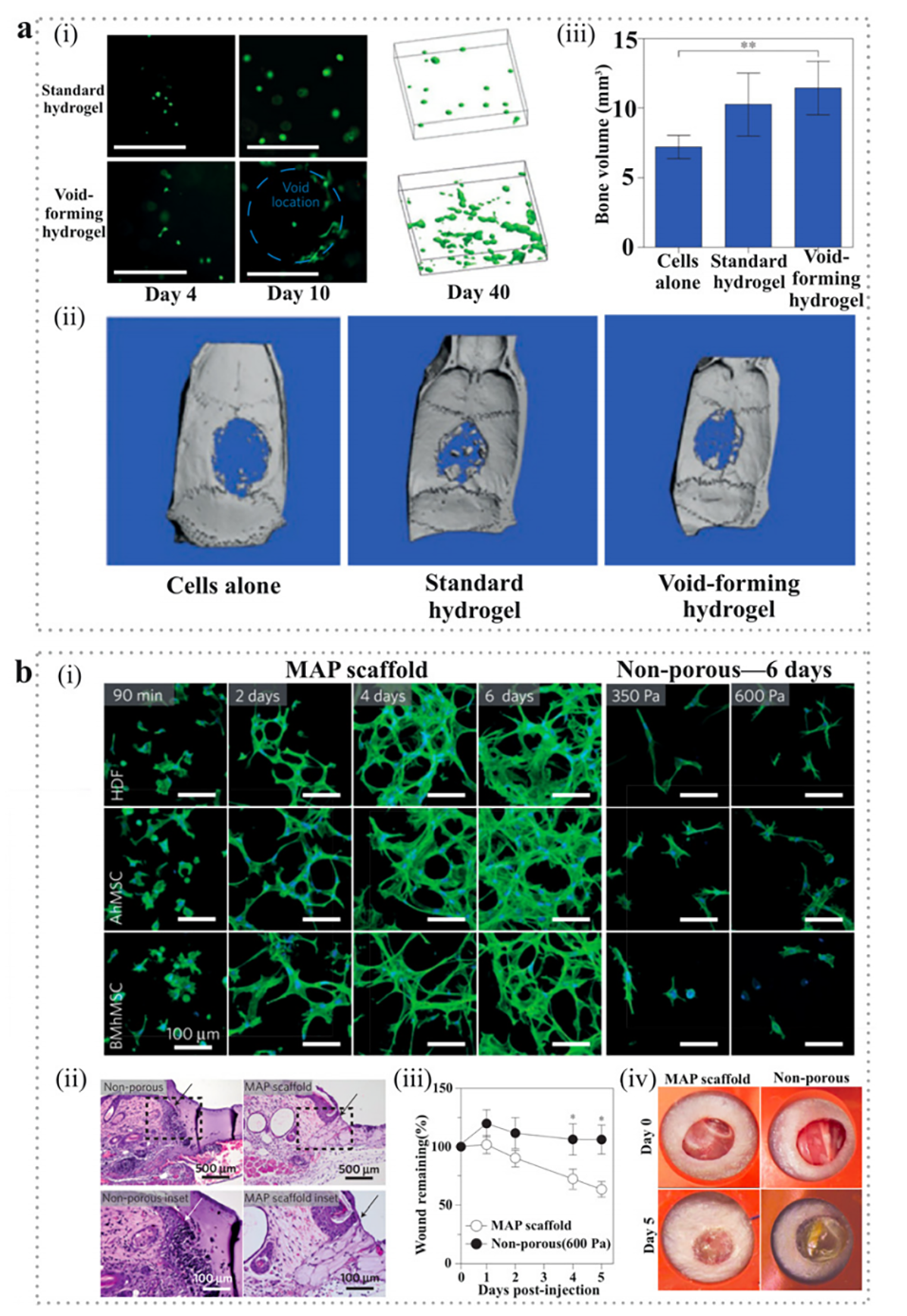

图14.PMs在支架构建中的应用。

图15.PMs作为栓塞剂在经导管动脉栓塞中的应用。

图16.PMs在人造细胞中的应用。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D3MH01641B