导读:

椎间盘退变(IVDD)是全球高发疾病,其治疗面临组织与功能双重修复的挑战。近期,苏州大学骨科研究所杨惠林教授、施勤教授、徐勇教授等人开发了一种基于“种子与土壤”策略的双功能抗氧化水凝胶微球,通过外源性补充髓核细胞和仿生细胞外基质,结合多酚抗氧化成分,成功逆转椎间盘退变的病理进程。相关研究以“Seeds-and-Soil Inspired Hydrogel Microspheres: A Dual-Action Antioxidant and Cellular Therapy for Reversing Intervertebral Disc Degeneration”为题目,发表在期刊《Biomaterials》上。

本文要点:

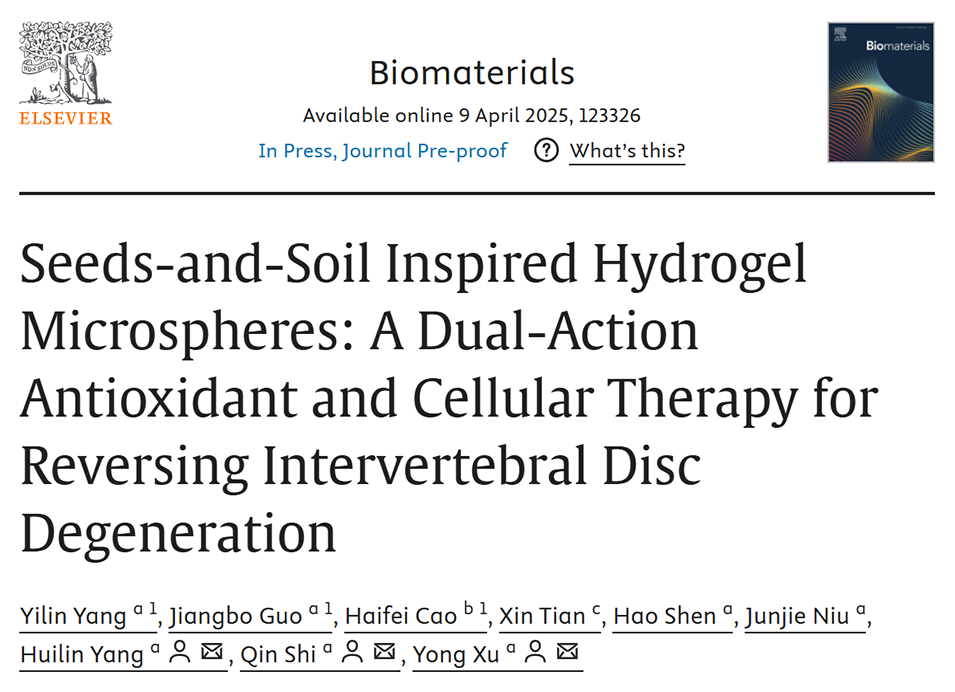

1、本研究受“种子与土壤”策略启发,开发了一种负载髓核细胞(NPCs)的TBA@Gel&Chs水凝胶微球,用于逆转IVDD。

2、该微球系统通过补充外源性NPCs(“种子”)和ECM类似物(“土壤”),并引入合成多酚抗氧化成分TBA,从细胞内外双重作用以清除活性氧(ROS),阻断氧化应激-IVDD的恶性循环。

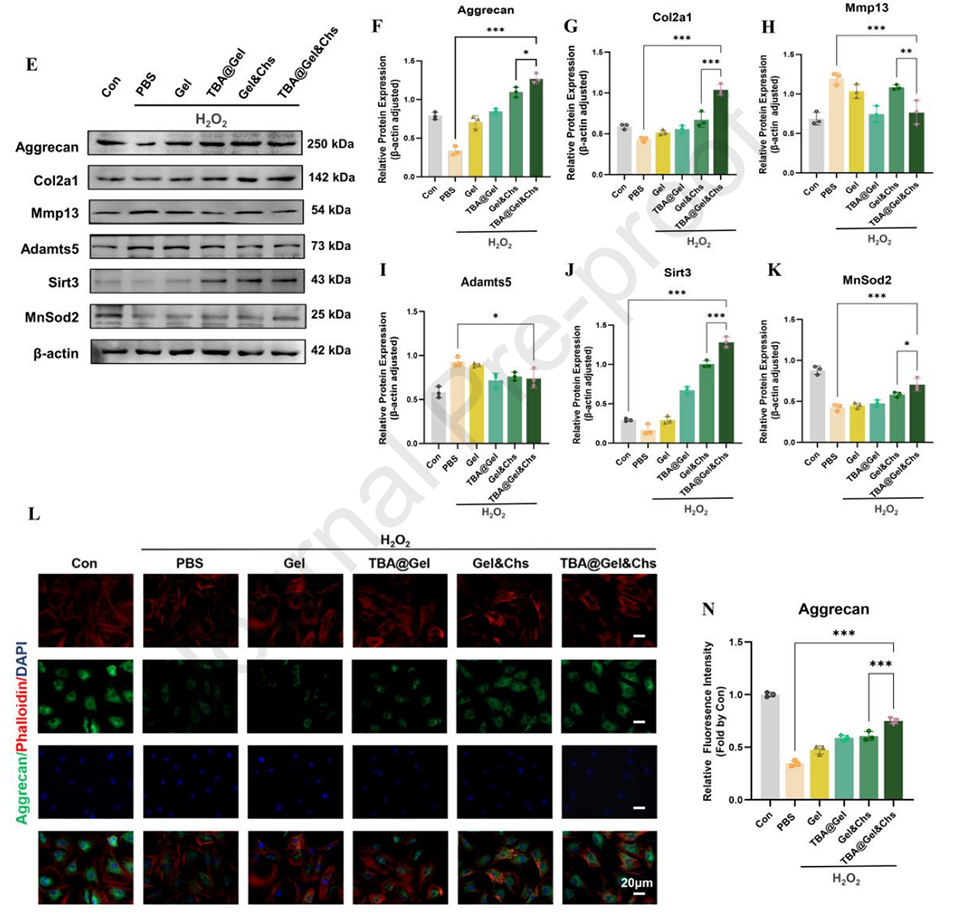

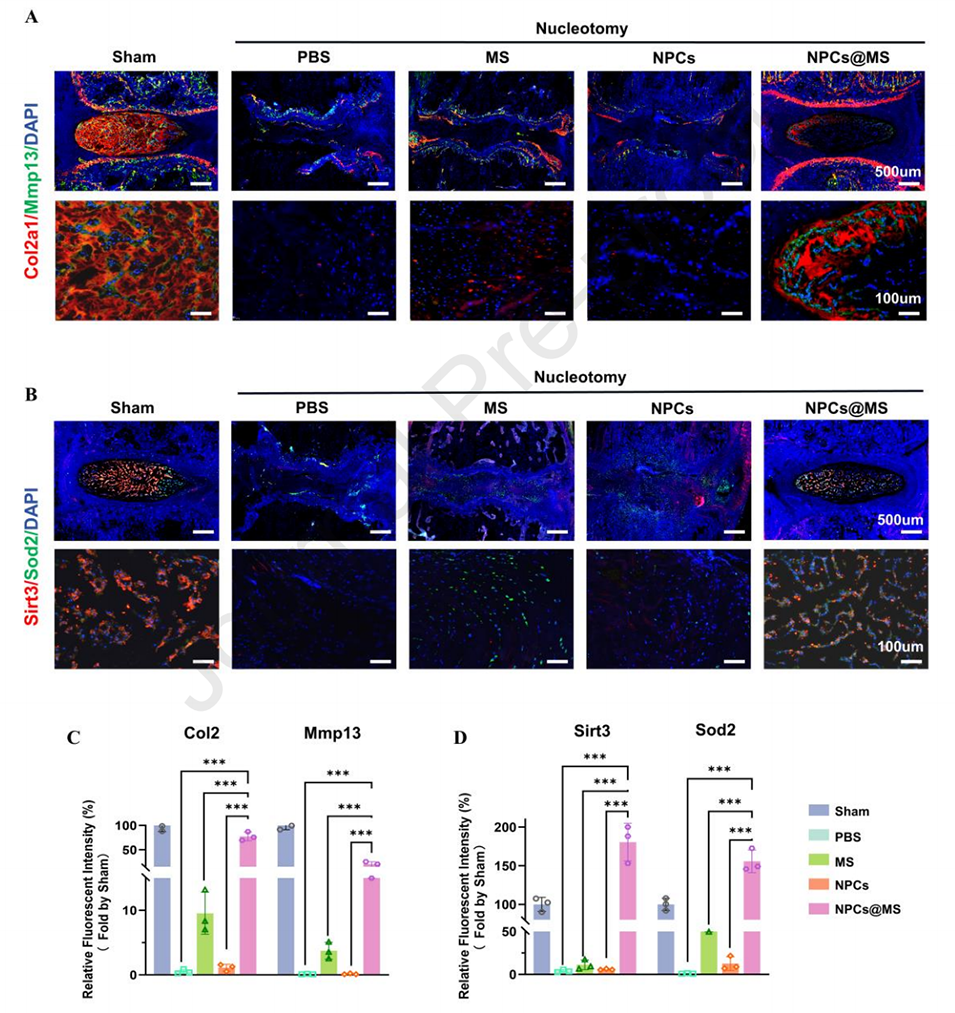

3、实验表明,微球不仅能高效清除H2O2、O2-、·OH等ROS,还能上调NPCs内抗氧化蛋白Sirt3和Sod2的表达,保护细胞活力及生理功能。

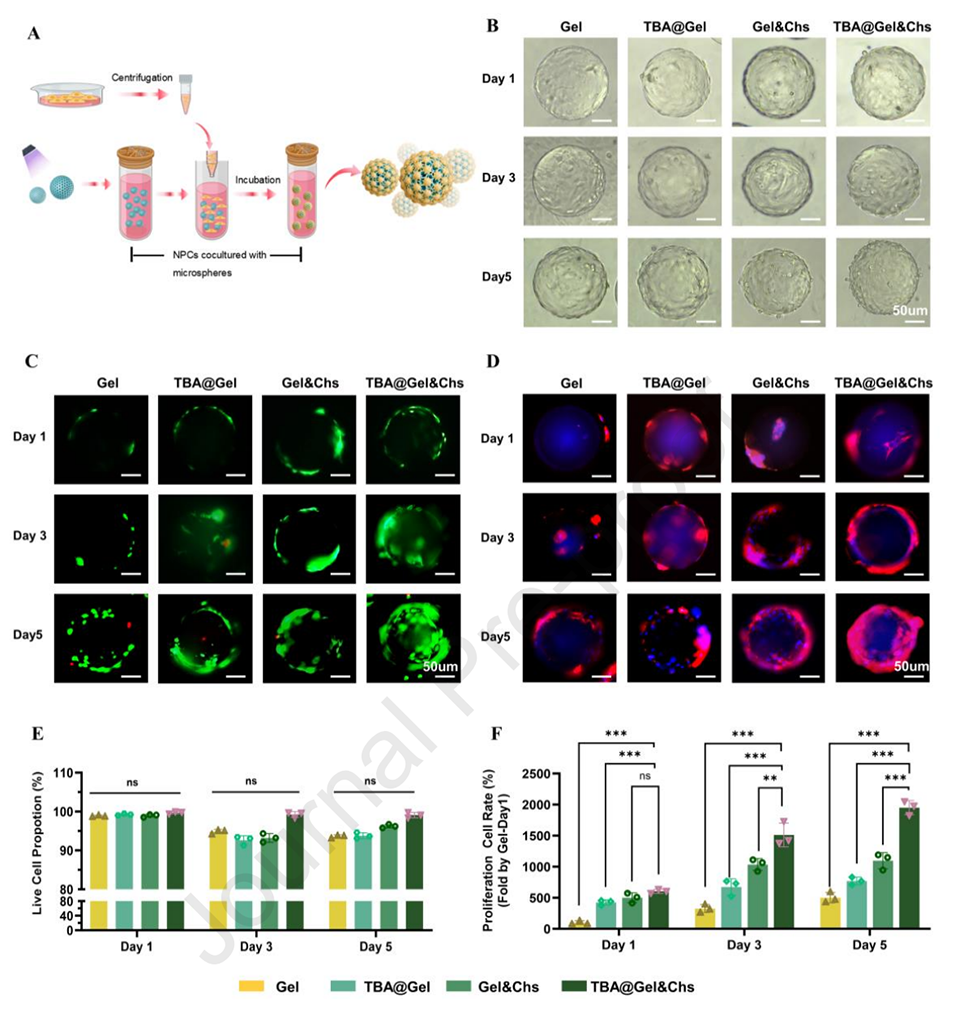

4、大鼠模型显示,微球治疗显著恢复了退变椎间盘的组织结构、ECM稳态及力学性能。

5、RNA测序进一步揭示其通过调控能量代谢、ECM重塑及抗氧化通路发挥保护作用。总之,该研究为结合抗氧化生物材料与细胞疗法治疗IVDD提供了新范式。

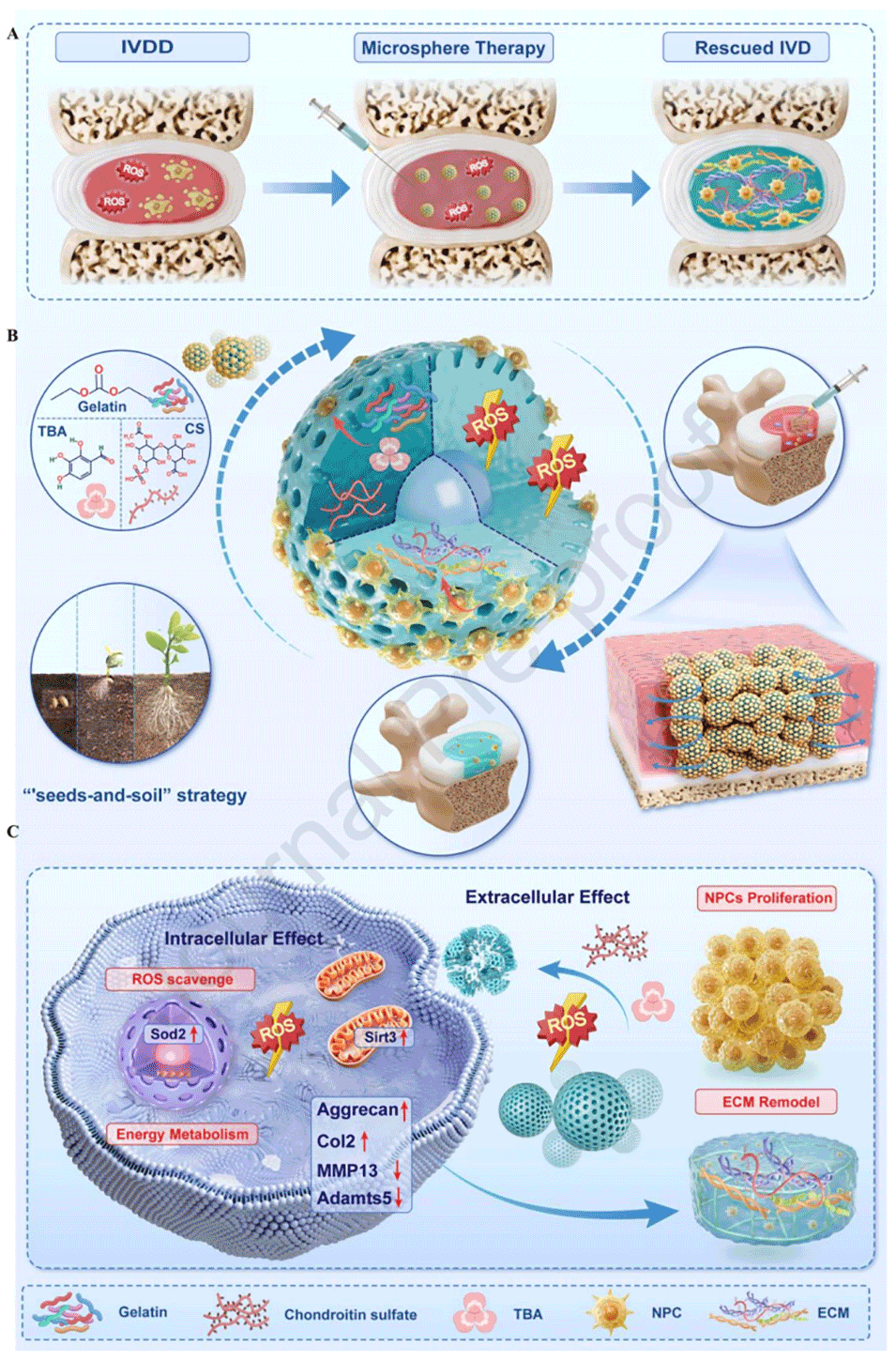

TBA@Gel&Chs水凝胶微球的制备步骤如下:

1、材料混合与溶液配制

水相:将甲基丙烯酸化明胶(GelMA)、甲基丙烯酸化硫酸软骨素(ChsMA)和2,3,4-三羟基苯甲醛(TBA)溶解于去离子水中,最终浓度分别为10%、5%和0.5%(质量分数),并加入0.25%的光引发剂LAP(苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)磷酸锂)。

油相:由肉豆蔻酸异丙酯和Span 80按5:1比例混合而成,用于包裹水相液滴。

2、微流控技术成型

采用同轴针头微流控装置,通过调节油相(300 μL/min)和水相(10 μL/min)的流速,利用剪切力将水相切割成均匀液滴。

液滴在流动过程中被油相包裹,形成球形微球前体。

3、紫外光交联固化

液滴经365 nm紫外光照射,引发GelMA和ChsMA的甲基丙烯酸基团共价交联,同时TBA的醛基与明胶氨基形成动态席夫碱键,进一步增强微球机械性能和组织黏附性。

4、后处理与冻干

微球经无水乙醇和去离子水洗涤去除残留油相,随后冻干(-80°C)形成多孔结构。

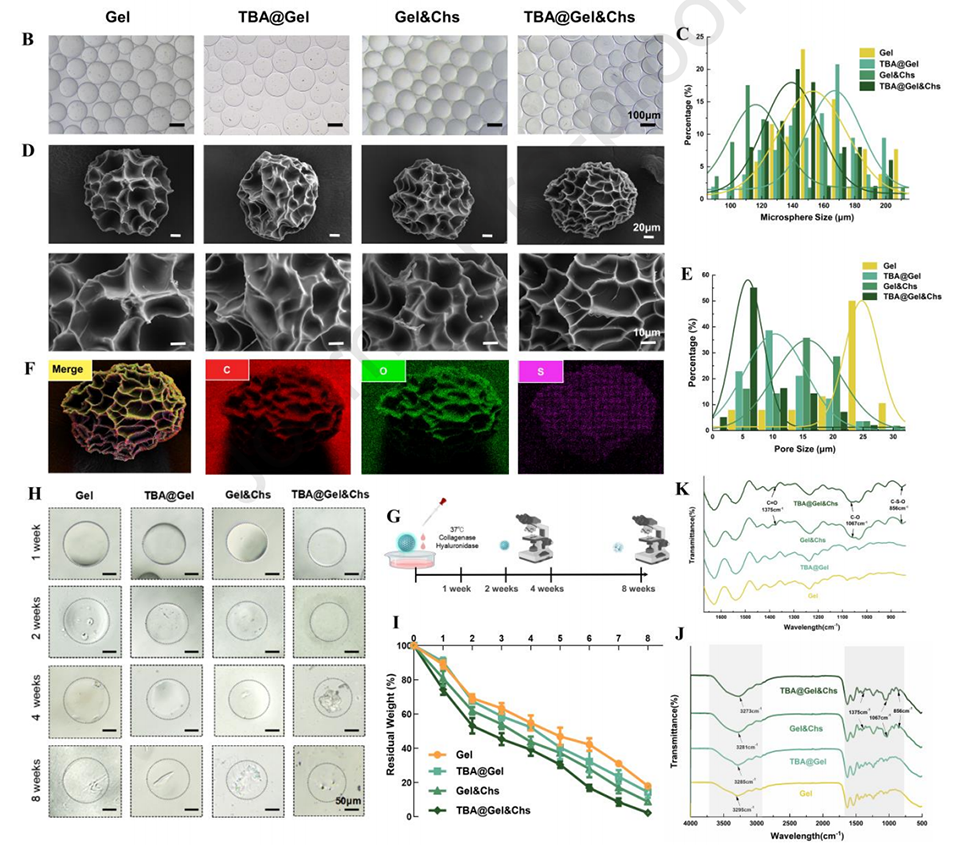

冻干后微球孔径为5-25 μm,表面均匀分布Gel、Chs和TBA成分,通过SEM和FTIR验证形貌及化学键合。

这一制备流程兼顾高效性与可重复性,为后续抗氧化与细胞治疗功能奠定了基础。

TBA@Gel&Chs微球有哪些创新之处?

1、双重抗氧化设计:结合TBA的稳定抗氧化能力与Chs的天然抗炎特性,实现细胞内外ROS同步清除。

2、仿生材料构建:通过席夫碱键和氢键动态交联,赋予微球优异的组织黏附性和机械稳定性,适应椎间盘高压环境。

3、环境响应性:在退变椎间盘的酸性微环境中,微球降解加速并释放活性成分,增强抗氧化效能。

4、整合治疗策略:首次将“种子与土壤”理念应用于IVDD治疗,通过外源补充NPCs与ECM类似物,构建细胞-基质互促修复系统。

5、简化制备工艺:微流控技术制备的微球尺寸均一可控,相比复杂纳米支架更易规模化应用。

图1.水凝胶微球及其椎间盘退变(IVDD)治疗机制示意图。

图2.水凝胶微球的表征。

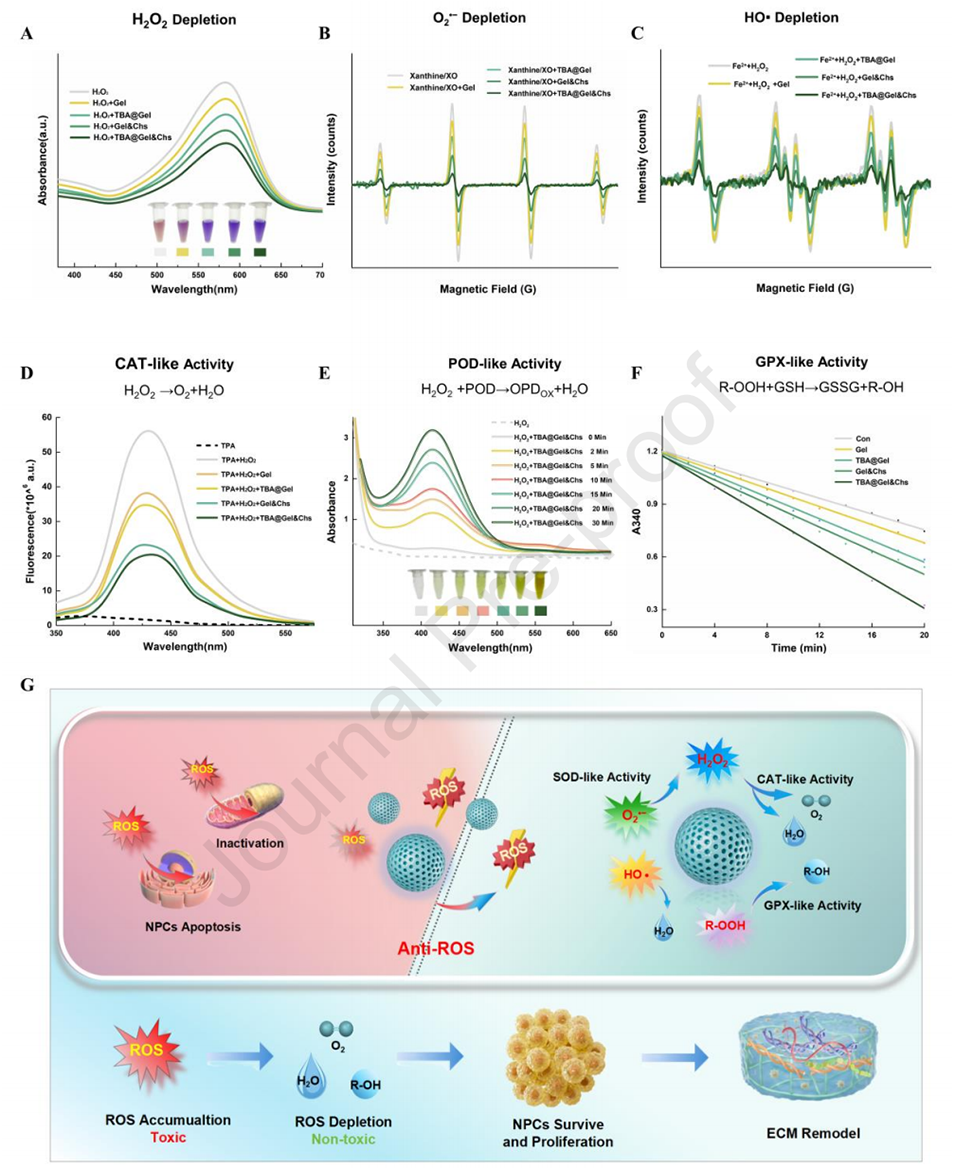

图3.水凝胶微球的抗氧化能力评估。

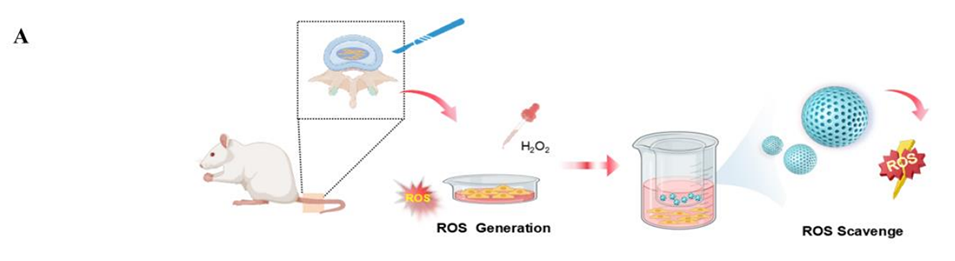

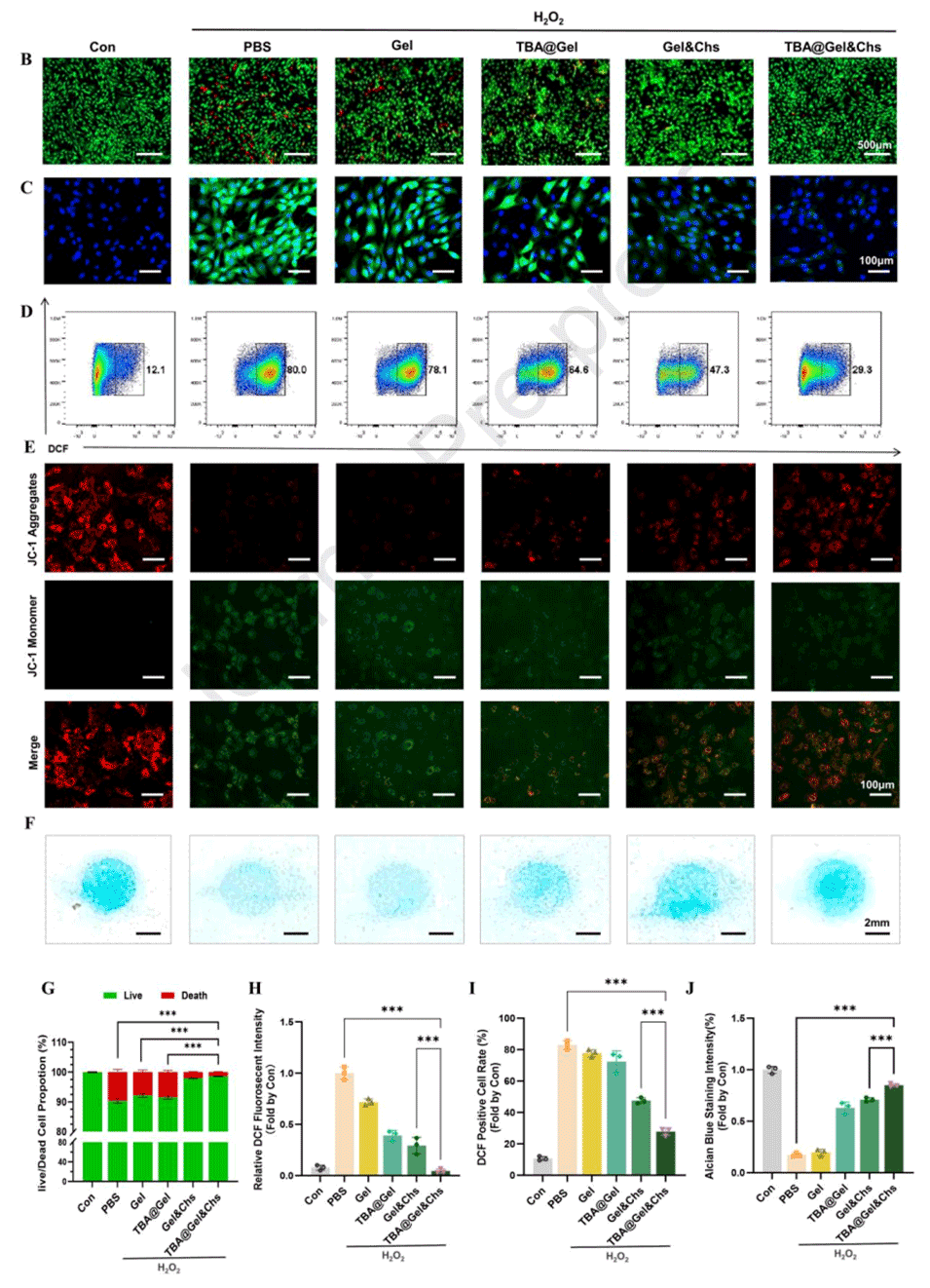

图4.水凝胶微球的细胞内活性氧(ROS)清除效果。

图5.用水凝胶微球处理的髓核细胞(NPCs)的细胞内分子机制。

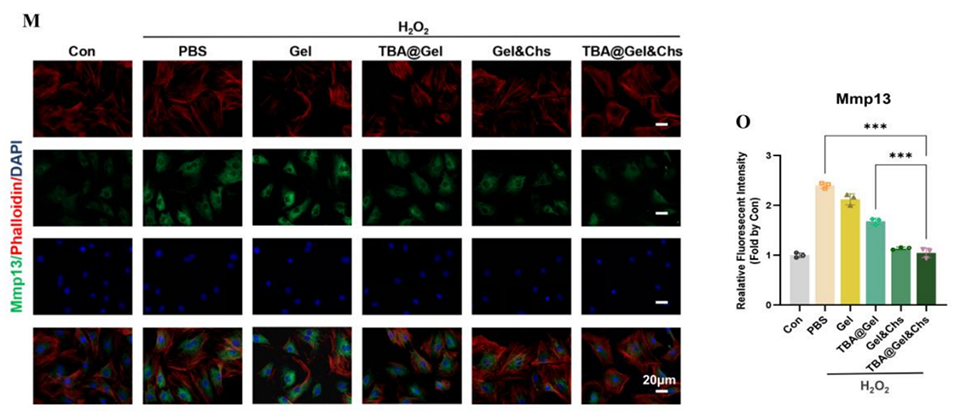

图6.髓核细胞与水凝胶微球的体外生物相容性。

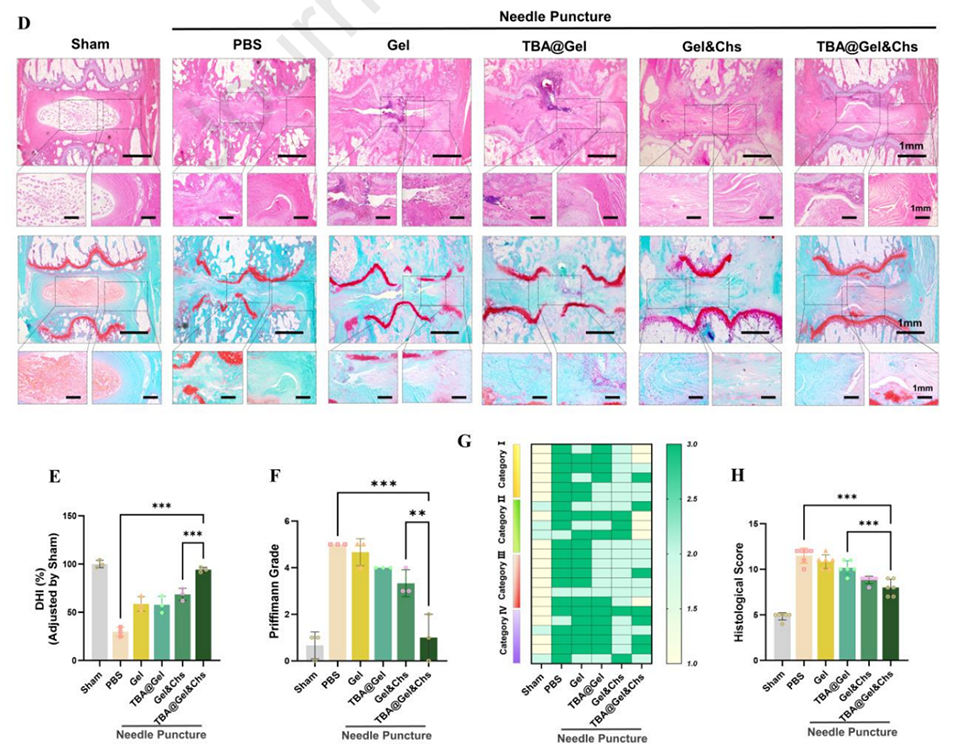

图7.水凝胶微球在针刺诱导的大鼠椎间盘退变(IVDD)模型中促进髓核(NP)修复的体内疗效(治疗8周后)。

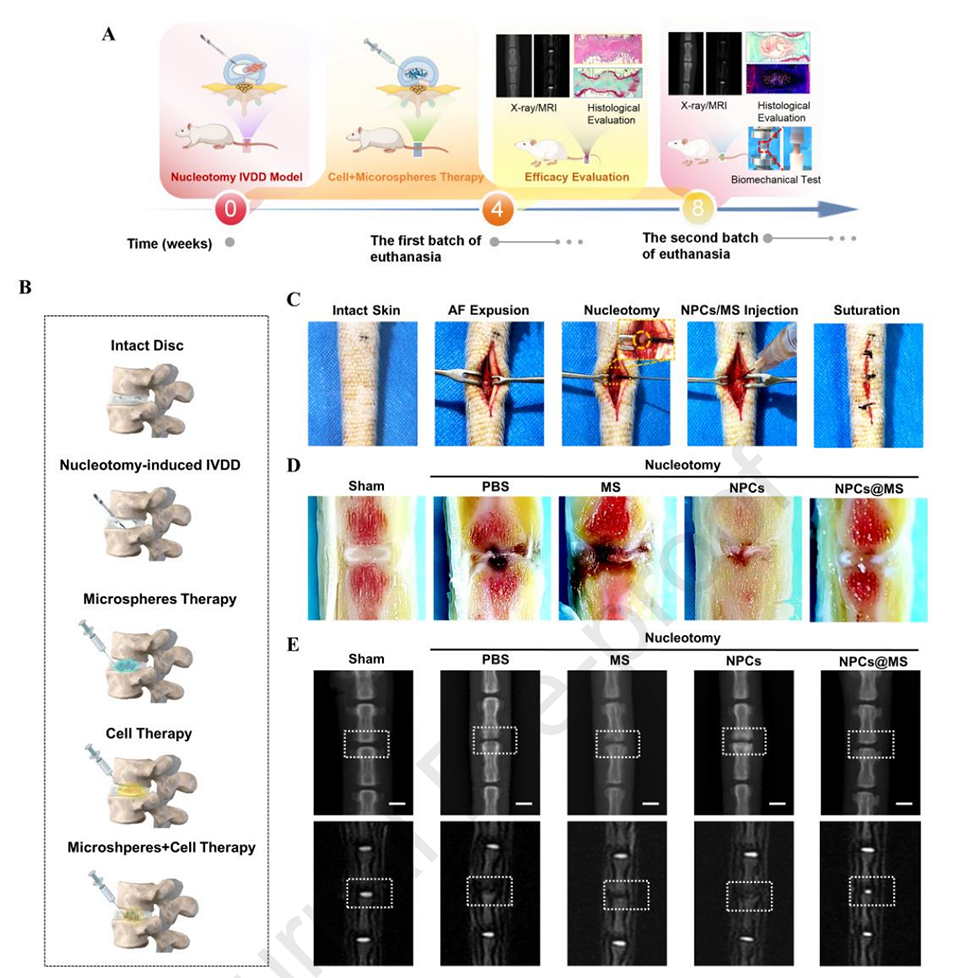

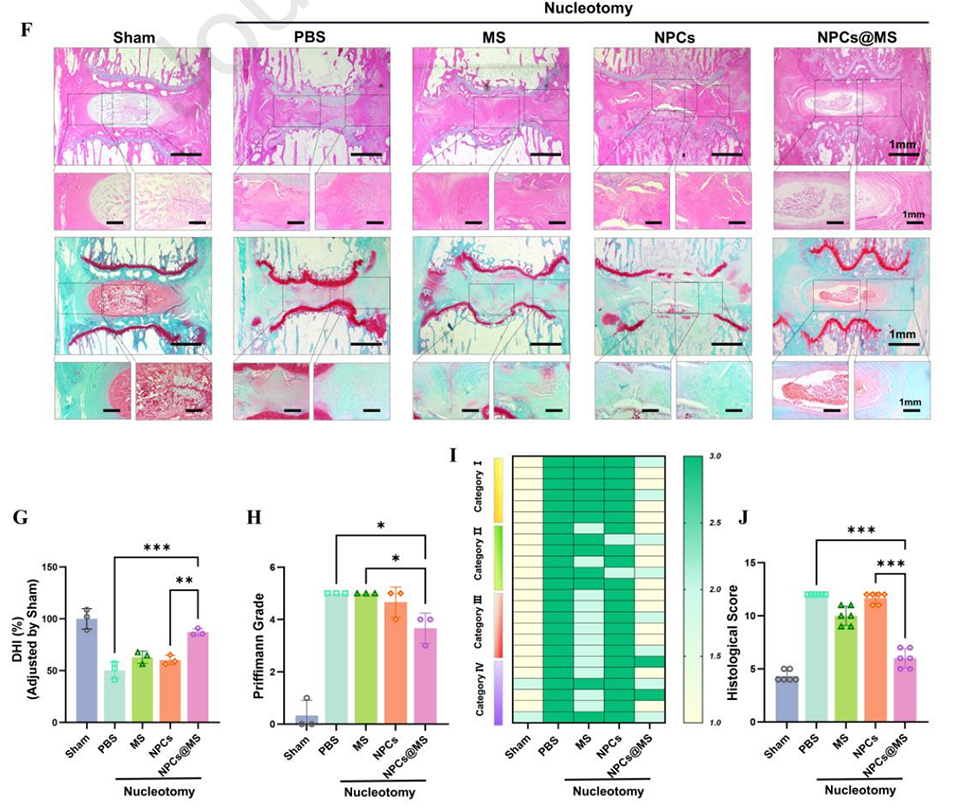

图8.水凝胶微球在髓核摘除术诱导的大鼠椎间盘退变(IVDD)模型中促进髓核(NP)修复的体内疗效(治疗8周后)。

图9.用于评估逆转IVDD治疗效果的免疫荧光染色。

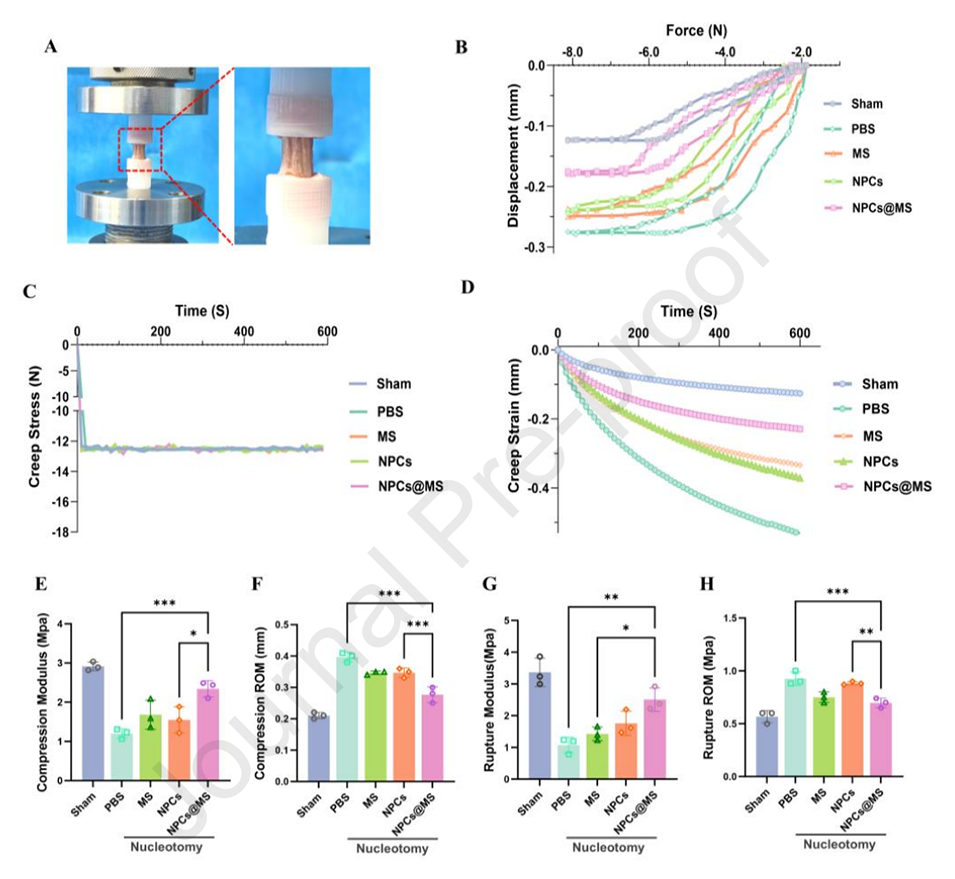

图10.椎间盘特性的生物力学评价。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123326