导读:

近期,中国农业科学院烟草研究所杨金广研究员团队发表综述,系统阐述了创新型微胶囊技术在先进材料、纺织与食品工业中的前沿应用。该文不仅详尽分析了多种微胶囊制备方法的优劣,还引入机器学习模型以揭示关键参数间的复杂关系,为精准设计与优化微胶囊性能提供了新范式。相关研究成果以“A novel machine learning model for innovative microencapsulation techniques and applications in advanced materials, textiles, and food industries”为题,发表在期刊《Renewable and Sustainable Energy Reviews》上。

本文要点:

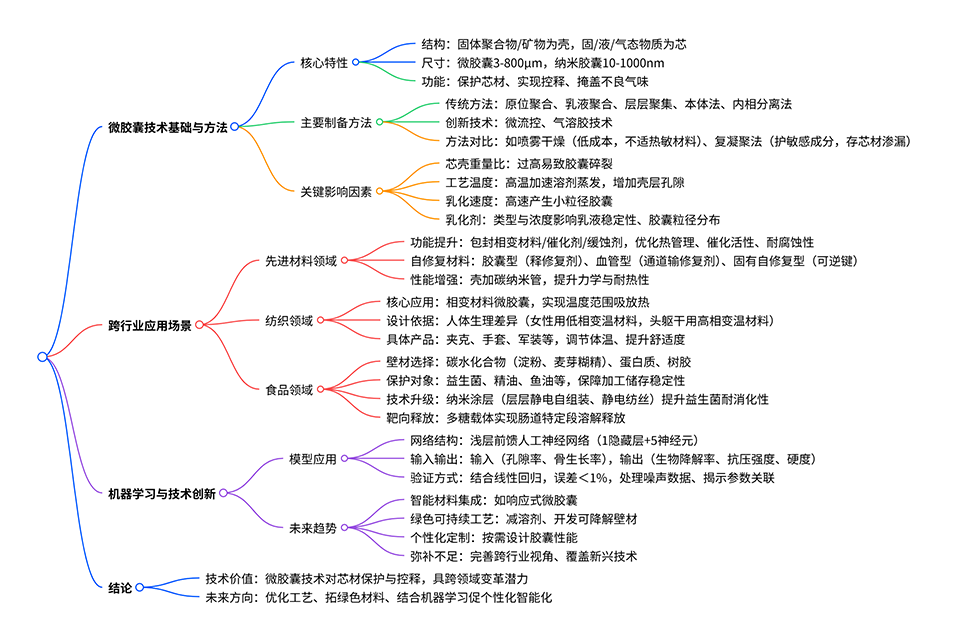

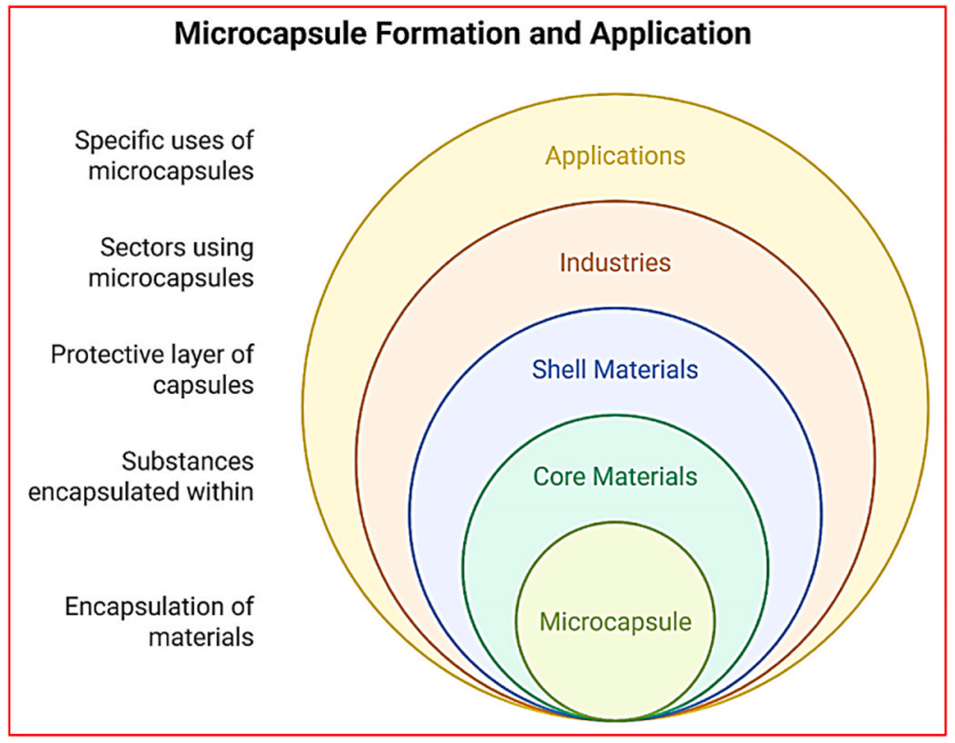

1、本文综述了微胶囊化技术的最新进展及其在先进材料、纺织和食品工业中的创新应用。

2、微胶囊能够封装相变材料、催化剂、腐蚀抑制剂等活性物质,从而开发出具有增强热管理、催化活性和耐腐蚀性能的新型功能材料。

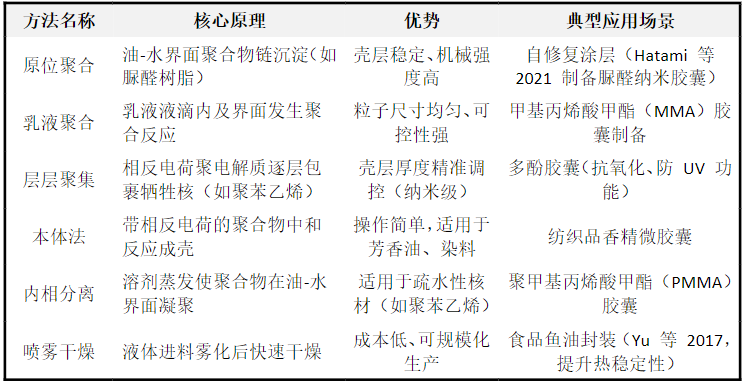

3、文章深入探讨了多种微胶囊化技术,包括喷雾干燥、乳液法以及微流控、气溶胶等新兴方法,分析了各自的优缺点及适用性。

4、此外,该综述还展示了微胶囊的最新趋势与未来前景,包括与智能材料的集成、绿色可持续封装工艺的应用,以及愈发凸显的个性化与定制化趋势。

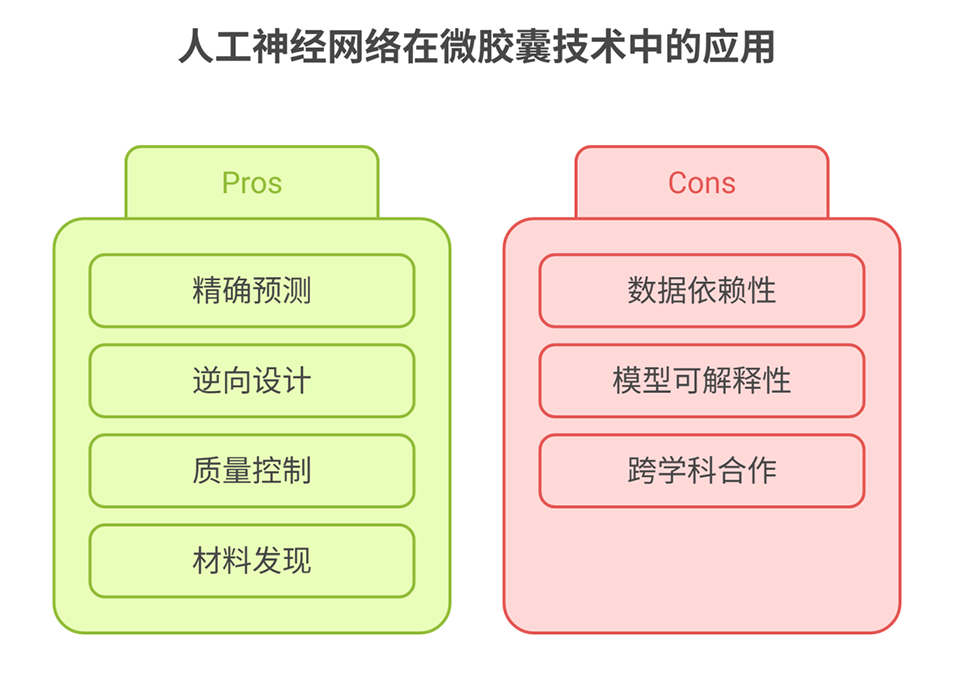

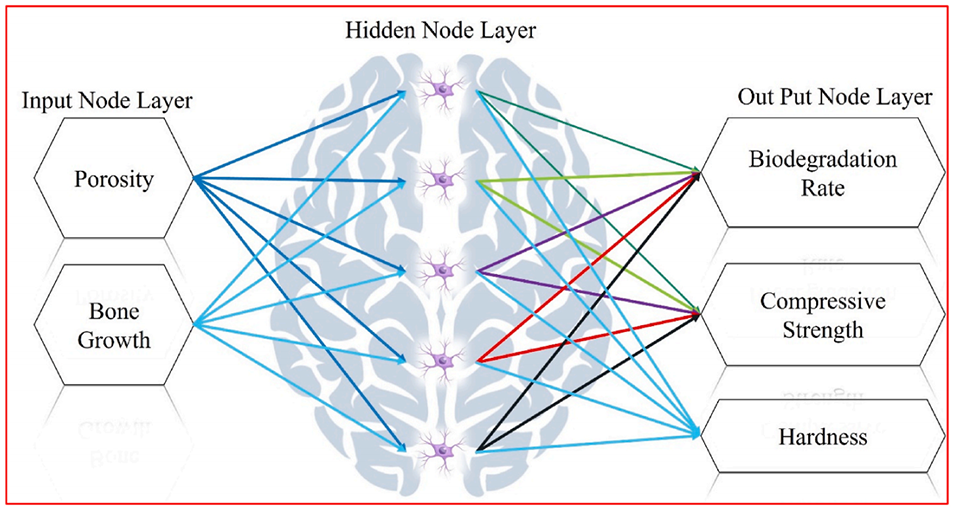

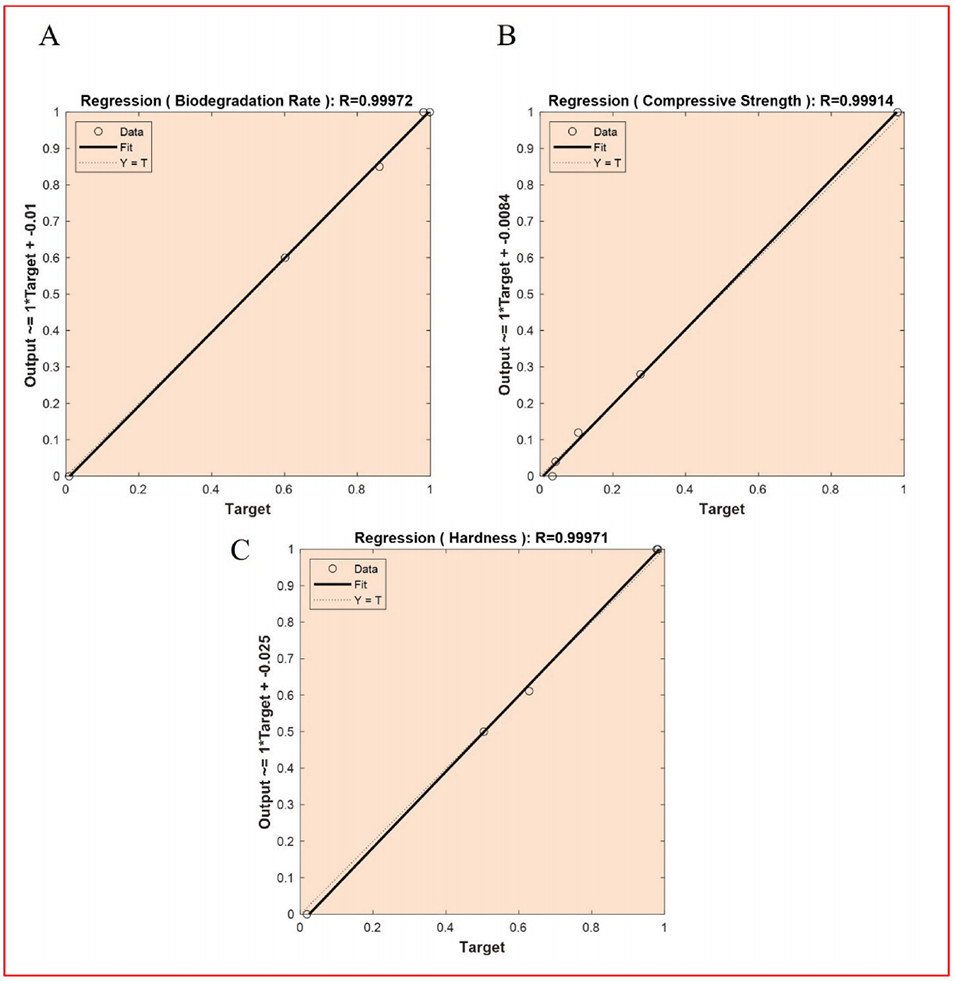

5、此外,本研究还利用人工神经网络模型分析了影响生物降解率、压缩强度和硬度的参数间相互关系,并通过线性回归验证了预测准确性,旨在全面展示微胶囊化技术跨行业的变革潜力。

一张图读懂全文

主要微囊化方法对比

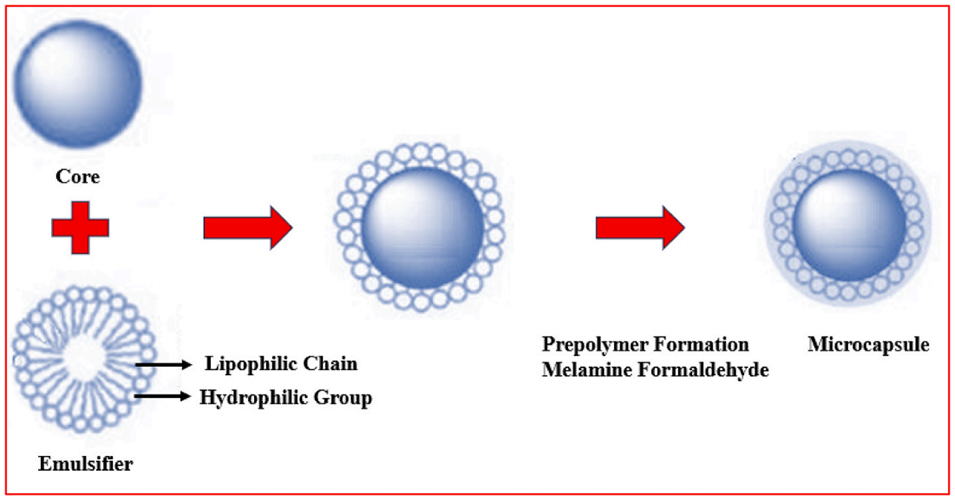

图1. 原位聚合法中胶囊壳的形成阶段

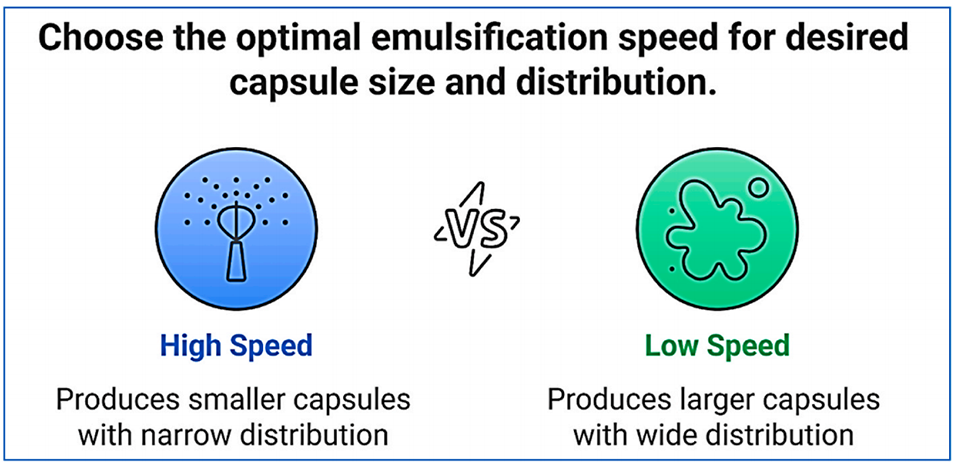

图2. 微胶囊粒径分布随乳化速度变化的趋势

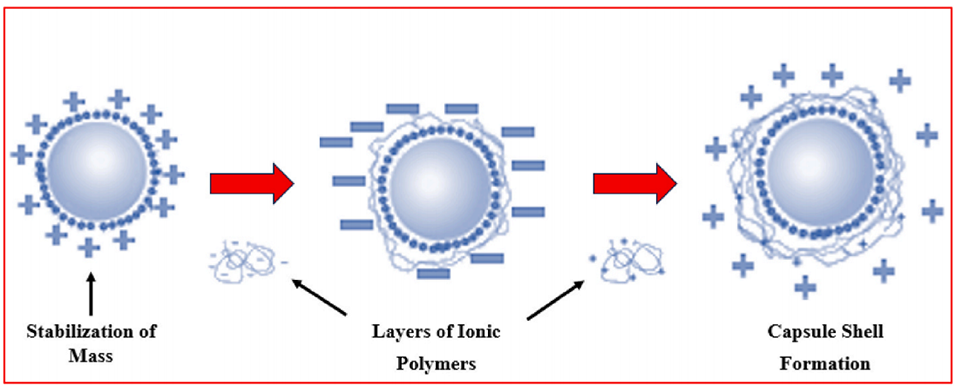

图3. 层层聚集法中胶囊壳的形成阶段

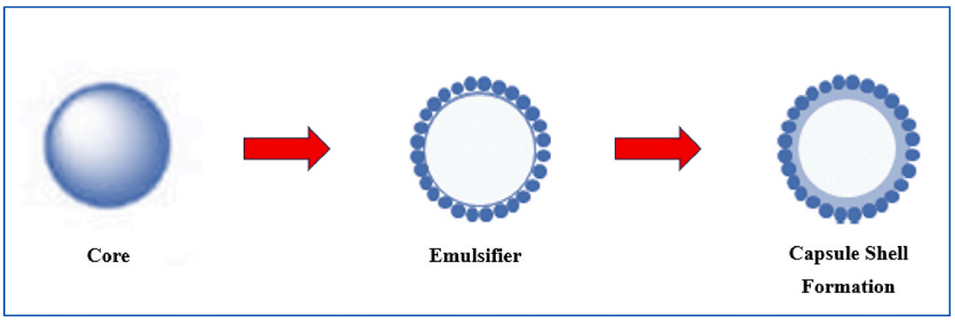

图4. 本体法中胶囊壳的形成阶段

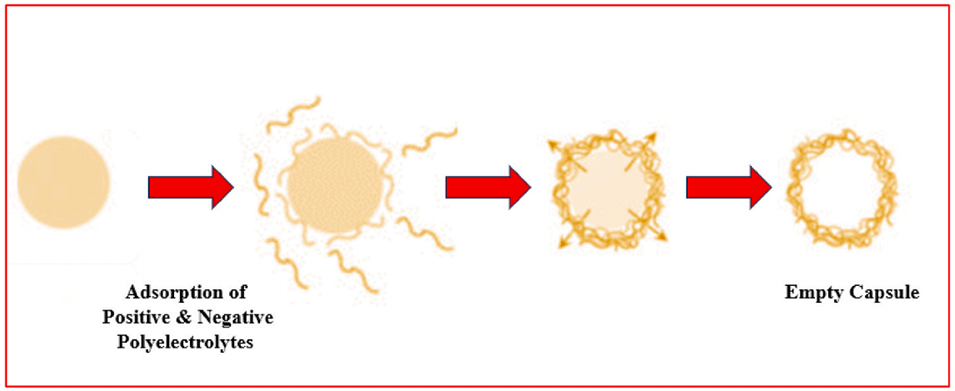

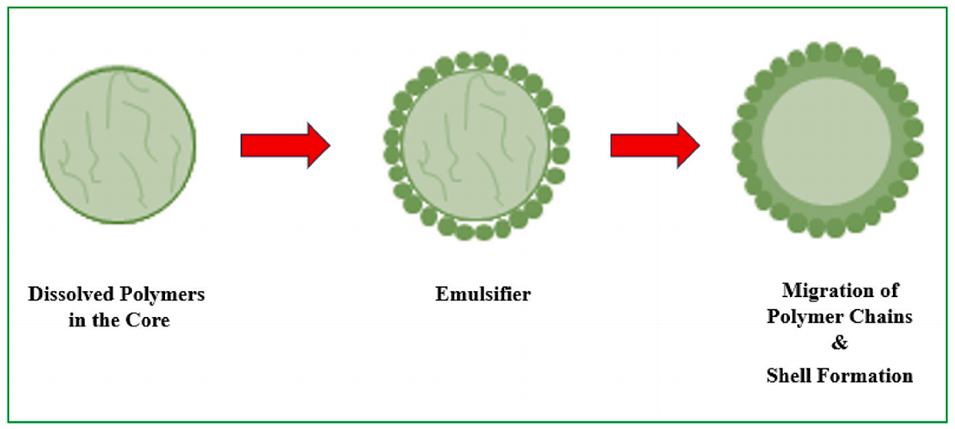

图5. 内相分离法中胶囊壳的形成阶段

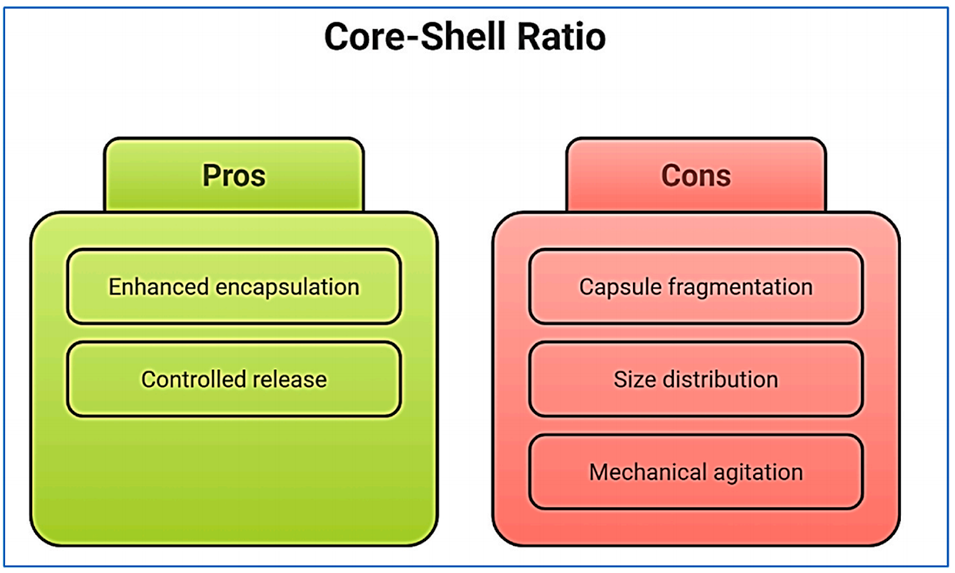

图6. 芯壳比的优缺点

图7. 针对目标胶囊尺寸和分布选择最佳乳化速度

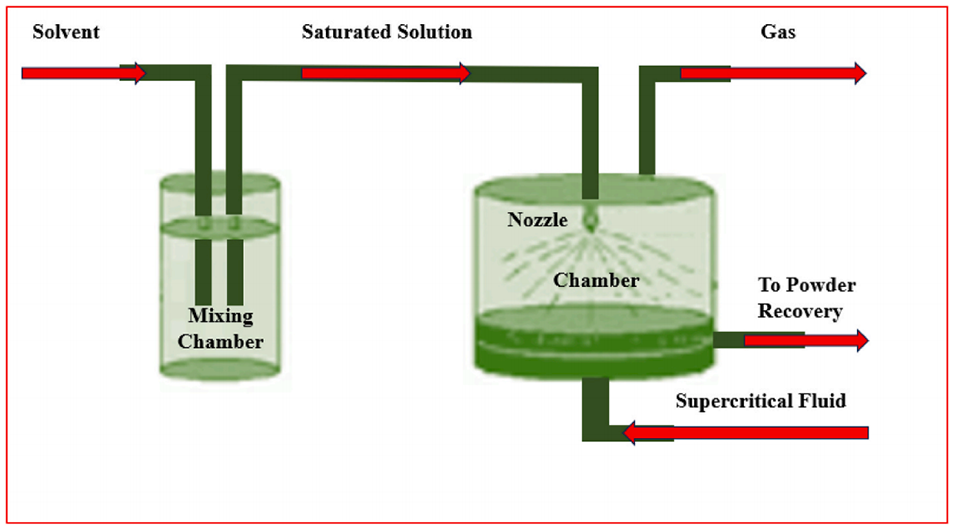

图8. 采用非溶剂气体的微胶囊制造工艺

图9. 采用流化床包衣法的微胶囊形成过程。

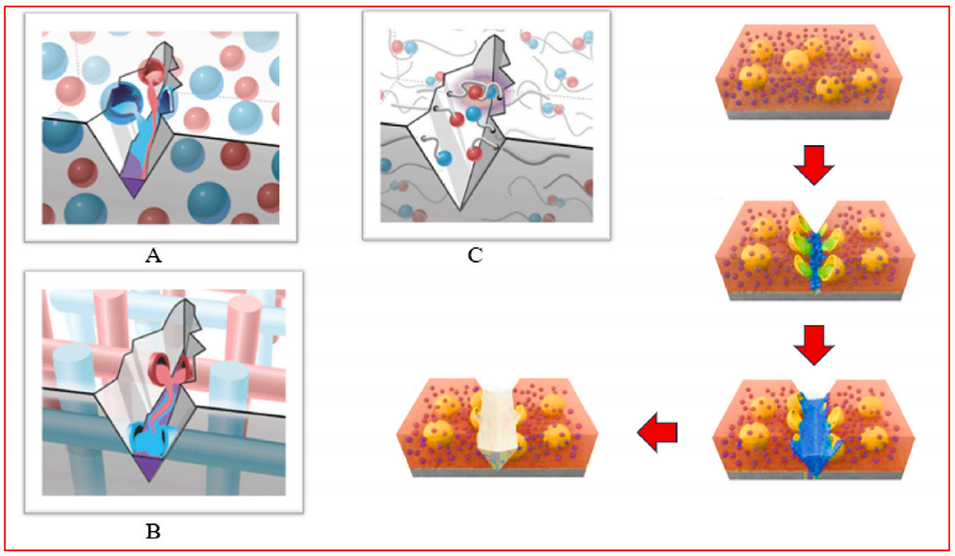

图10. 自修复方法分类:A)胶囊型材料;B)血管型模型;C)固有自修复材料。

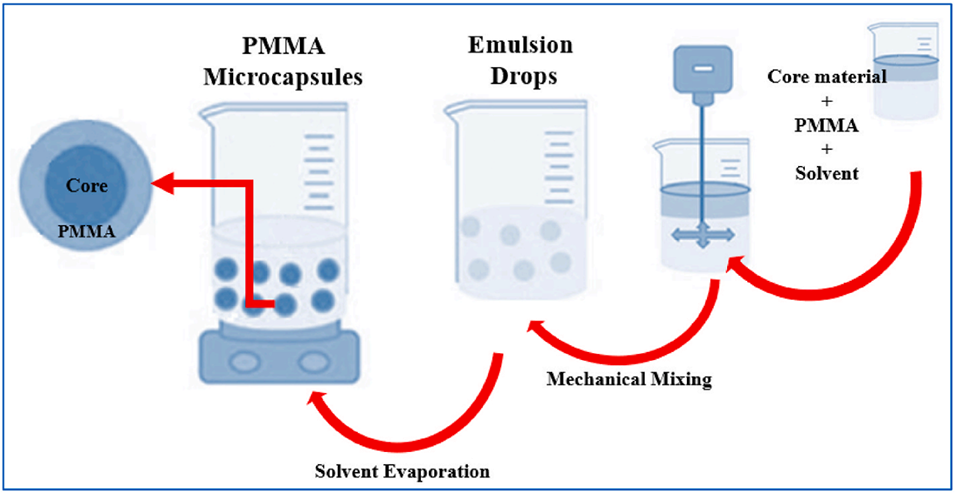

图11. 展示采用溶剂蒸发法以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包封材料的过程。

图12. 含隐藏层的人工神经网络(ANN)示意图。该网络包含一个具有5个神经元的隐藏层,以孔隙率百分比和骨生长百分比作为输入,来预测生物降解率、压缩强度和硬度。这代表了一种基于磷酸三钙组织响应的新型生物陶瓷方法。

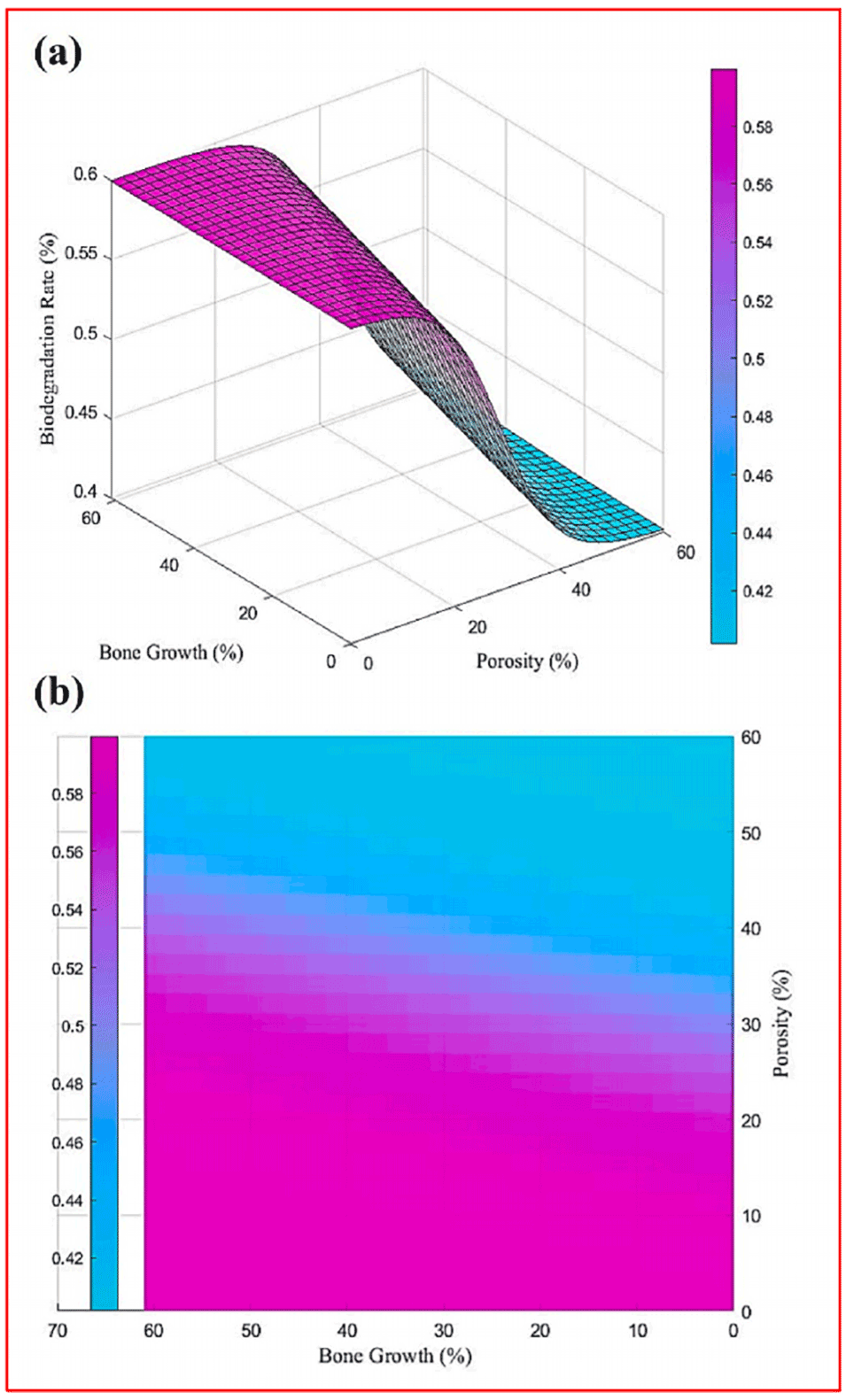

图13. 人工神经网络对测试材料生物降解率的预测:a)正视图;b)侧视图。

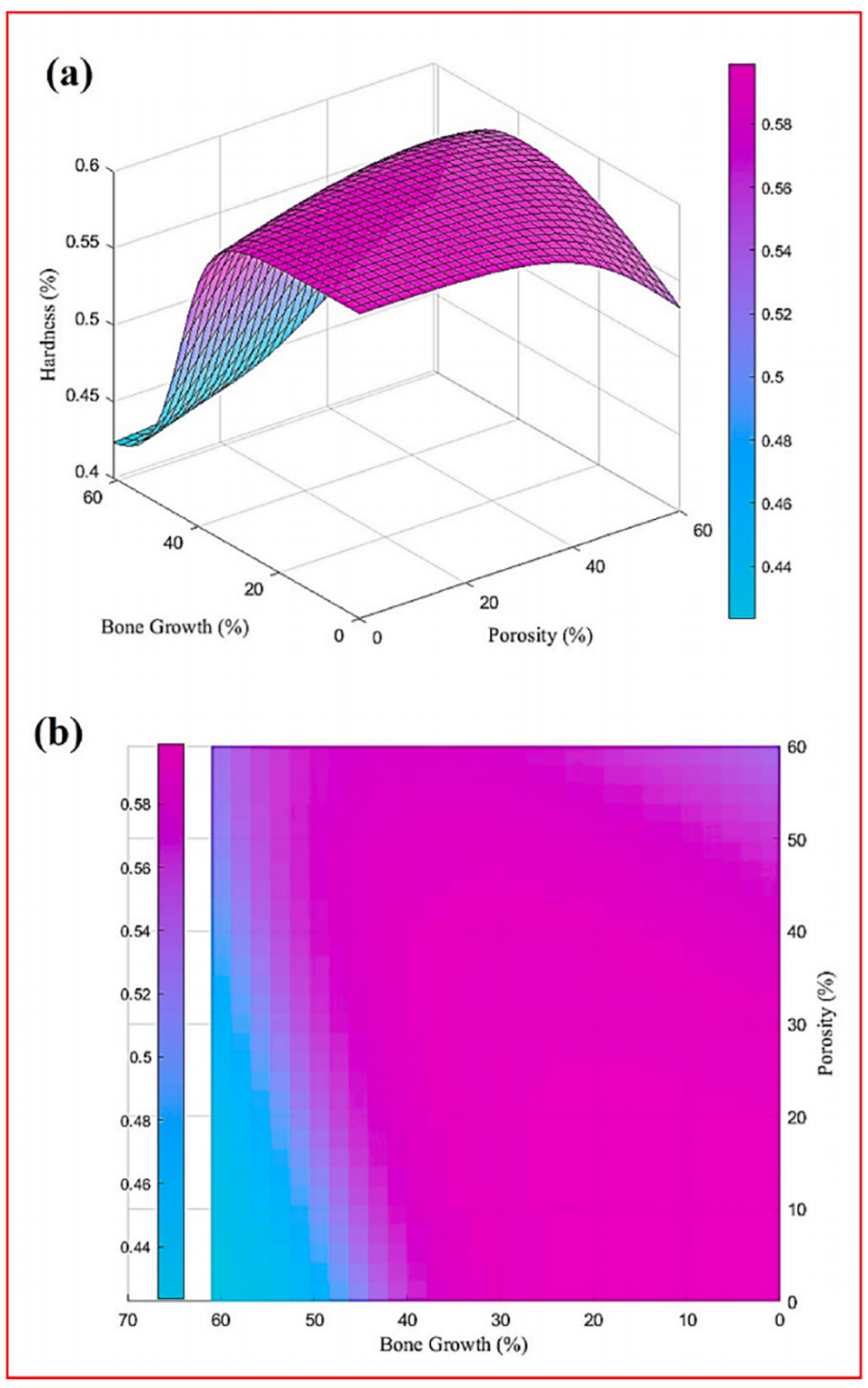

图14. 人工神经网络对测试材料硬度的预测:a)正视图;b)侧视图。

图15. 用于检验本研究构建的人工神经网络误差的线性回归图:a)生物降解率;b)抗压强度;c)硬度。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116082

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)