导读:

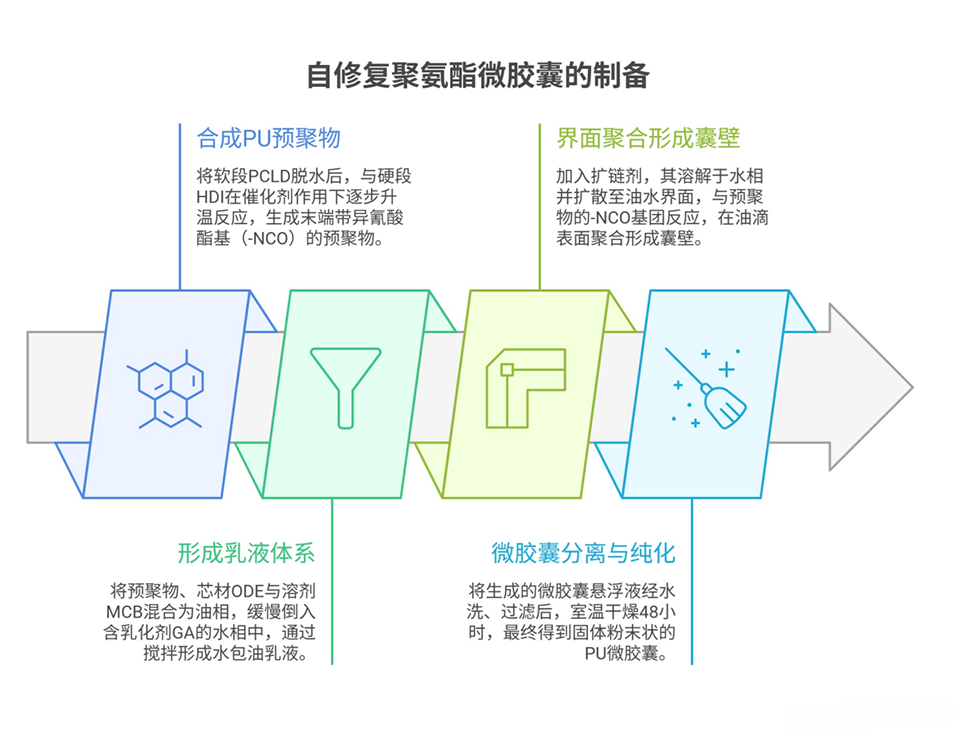

近期,佛山大学户华文教授、林殷雷副教授、杨志鹏博士等人成功研制出一种基于动态二硫键的本征自修复聚氨酯微胶囊。该类微胶囊在受损后,能先通过形状记忆效应闭合伤口,再利用二硫键的交换反应实现高效愈合,解决了传统微胶囊无法重复修复的难题。相关研究以“Dynamic Disulfide Bond-Driven the Shape-Adaptive Self-Healing of Polyurethane Microcapsules”为题,发表于期刊《Macromolecular Rapid Communications》。

本文要点:

1、本研究针对传统异氰酸酯微胶囊修复剂自修复能力有限的问题,提出了一种新型聚氨酯微胶囊(PU1)设计。

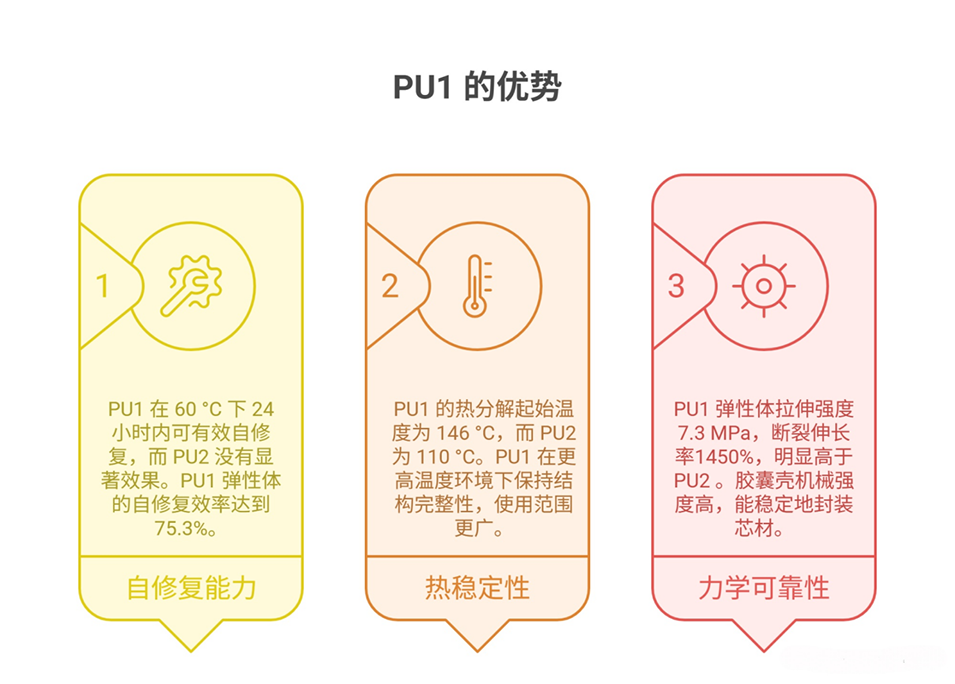

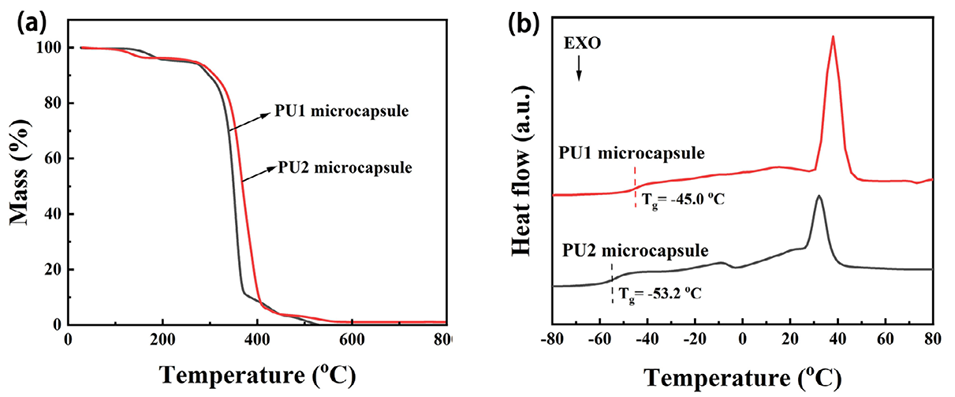

2、该设计在囊壁中引入动态二硫键,赋予其自修复性能。研究表明,PU1微胶囊呈典型的壳核结构,其玻璃化转变温度(-53.2 °C)低于对比样PU2(使用1,4-丁二醇合成的传统微胶囊,-45.0 °C)。

3、在60 °C下放置24小时后,受损的PU1微胶囊能有效自修复,而PU2则无此特性。

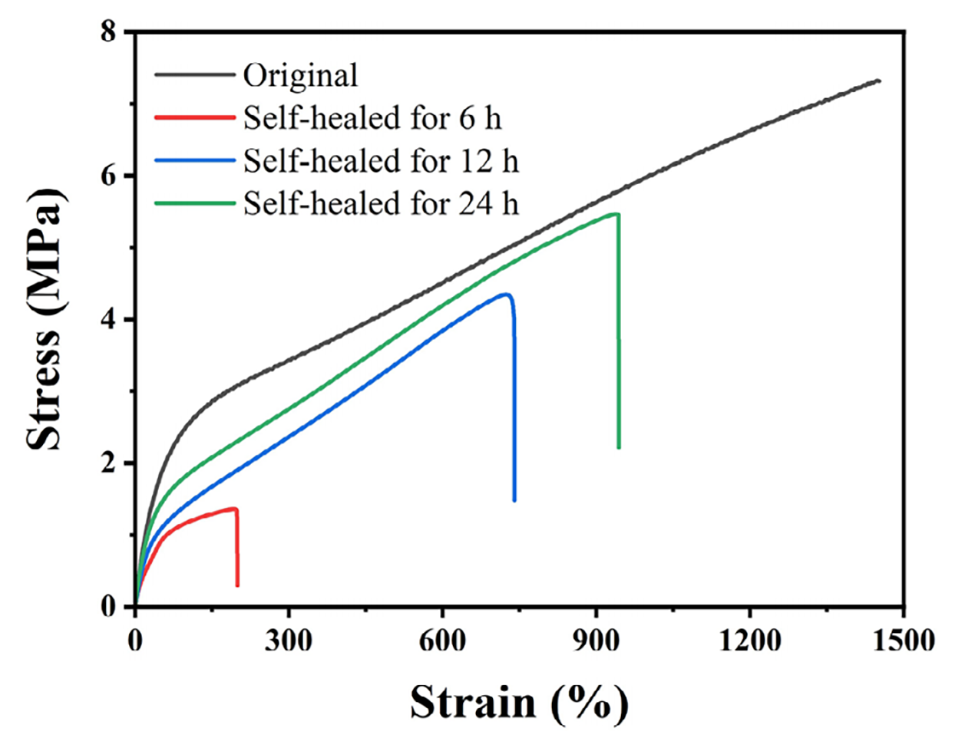

4、此外,相同化学成分的PU1弹性体薄膜表现出优异的力学性能,拉伸强度和断裂伸长率分别达7.3 MPa和1450%。

5、本工作为制备本征自修复聚氨酯微胶囊提供了新策略,有望解决外援型自修复材料无法重复修复的难题。

PU1微胶囊实现“形状自适应自修复”的核心机制在于动态二硫键的热力学交换反应与形状记忆效应的协同作用:当温度高于其玻璃化转变温度(Tg=−53.2 °C,如60°C)时,PU1分子链柔性提升,先通过形状记忆恢复原始形态,使受损切口自闭合;随后二硫键发生断裂-重组的链交换反应,完成结构修复。

PU2与PU1有本质区别:PU2无动态二硫键,仅依赖分子间氢键(非共价弱相互作用)实现微弱修复,60°C下24h仅能让划痕轻微褪色,无法实现有效自修复。

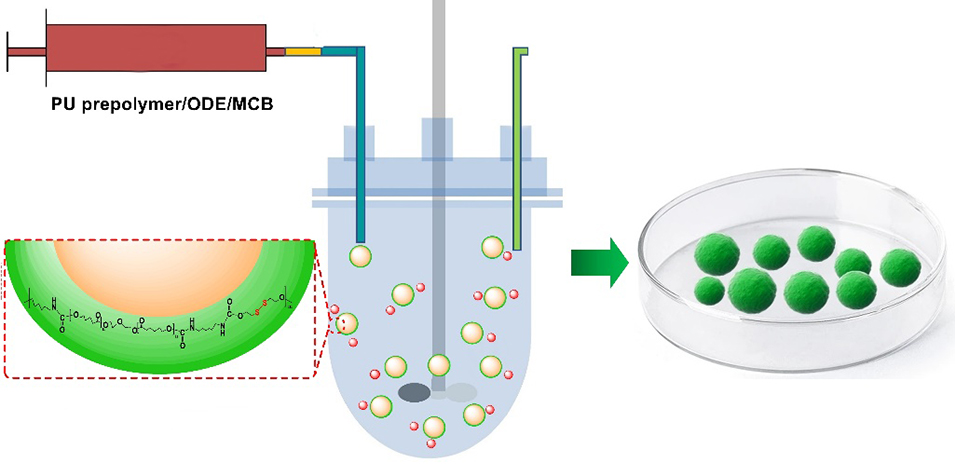

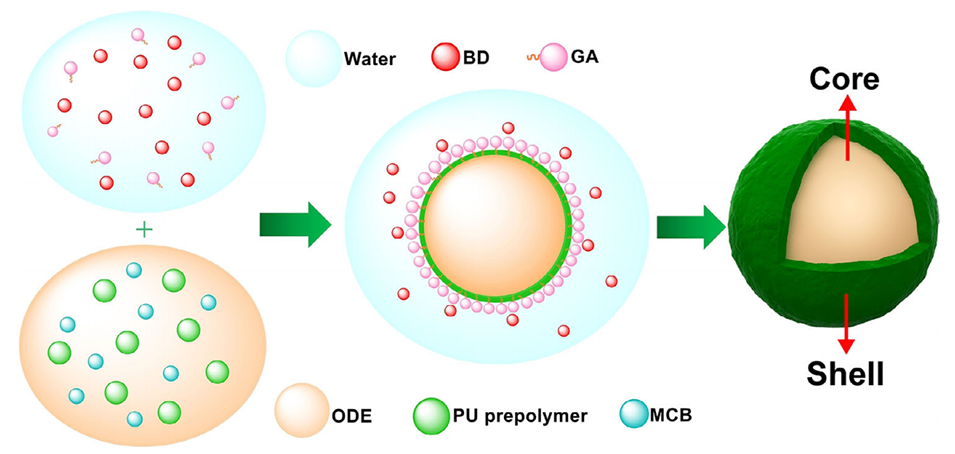

图1. PU微胶囊形成过程示意图

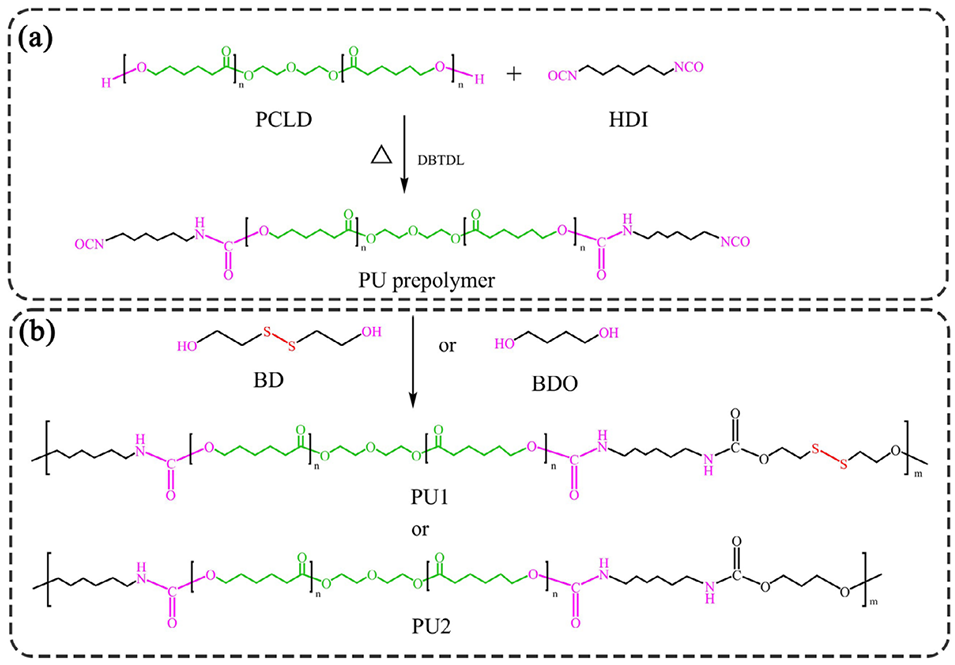

图2. a)PU预聚物及b)PU1与PU2的合成路线

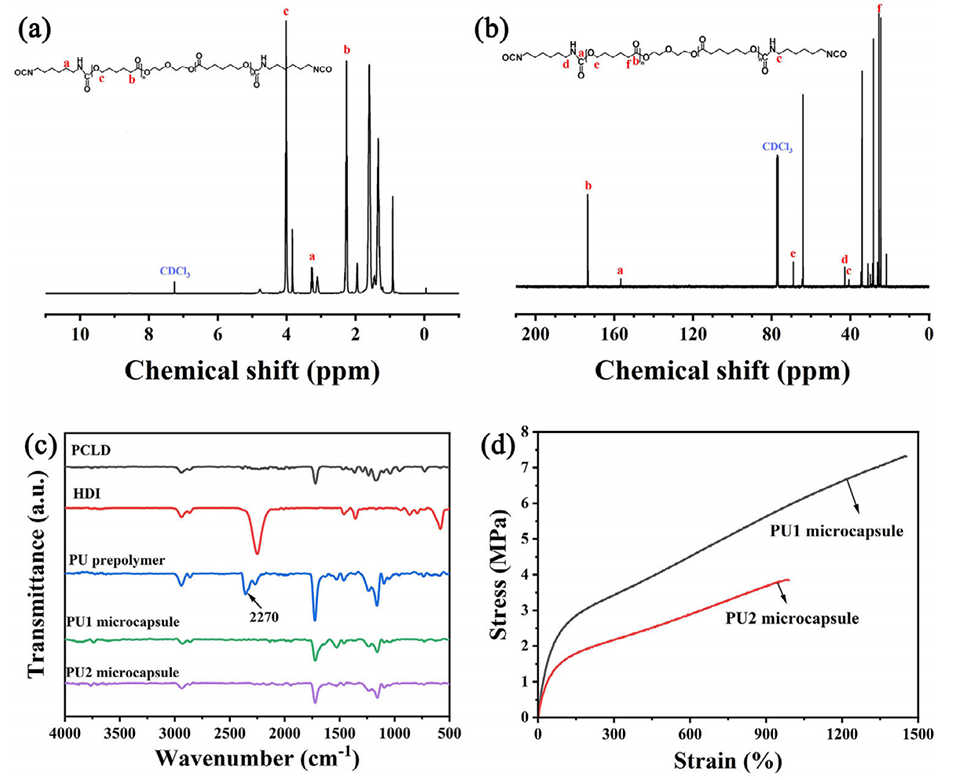

图3. a)PU预聚物的¹H NMR谱图及b)¹³C NMR谱图;c)聚己内酯二醇(PCLD)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、PU预聚物及微胶囊的FTIR光谱图;d)PU1与PU2弹性体薄膜的拉伸应力-应变曲线

图4. a)PU1与PU2微胶囊的TG曲线及b)DSC曲线

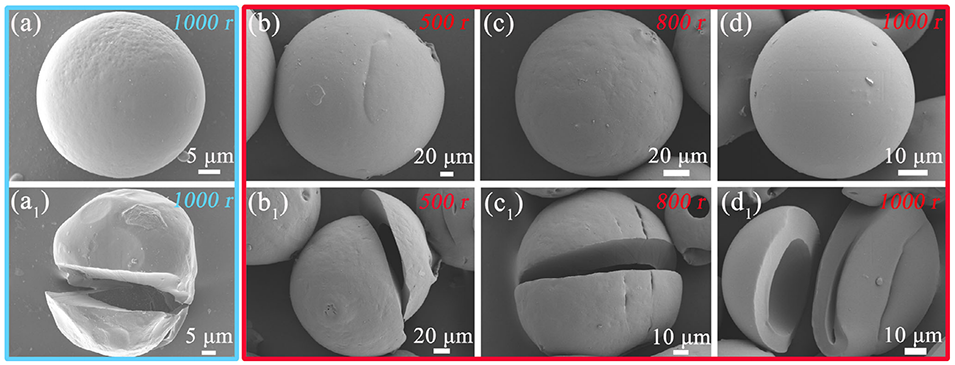

图5. a, a1)搅拌速率为800 rpm时制备的PU2微胶囊SEM图(a)及其对应的壳层结构(a1);b-d, b1-d1)搅拌速率分别为500 rpm(b)、800 rpm(c)、1000 rpm(d)时制备的PU1微胶囊SEM图及其对应的壳层结构(b1-d1)

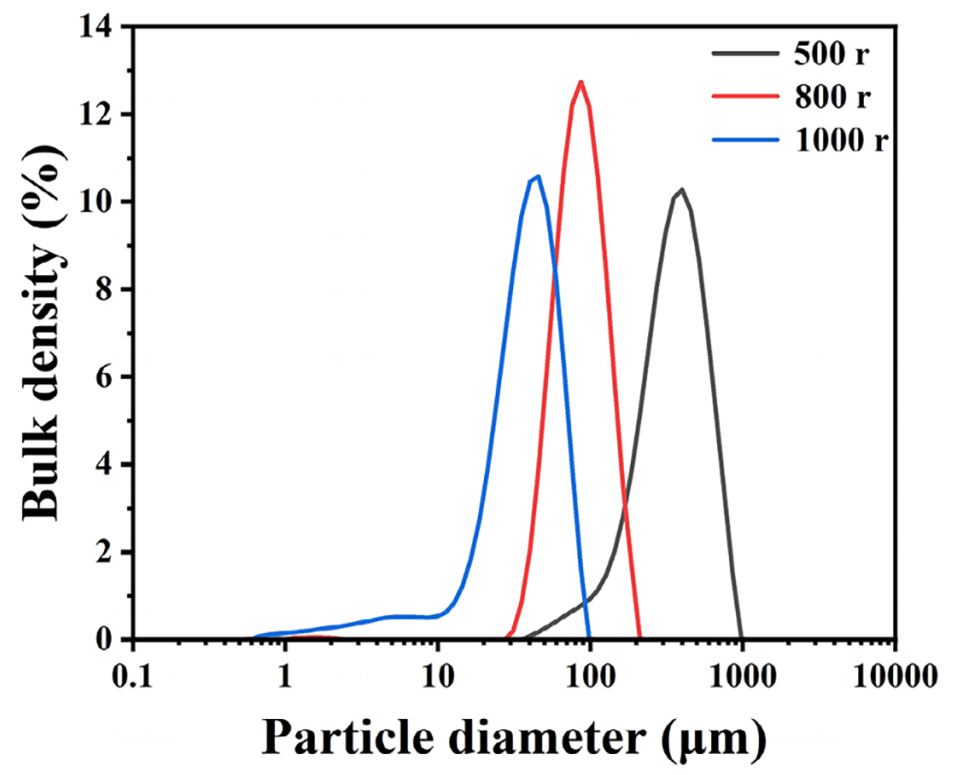

图6. 搅拌速率分别为500、800、1000 rpm时制备的PU1微胶囊粒径分布曲线

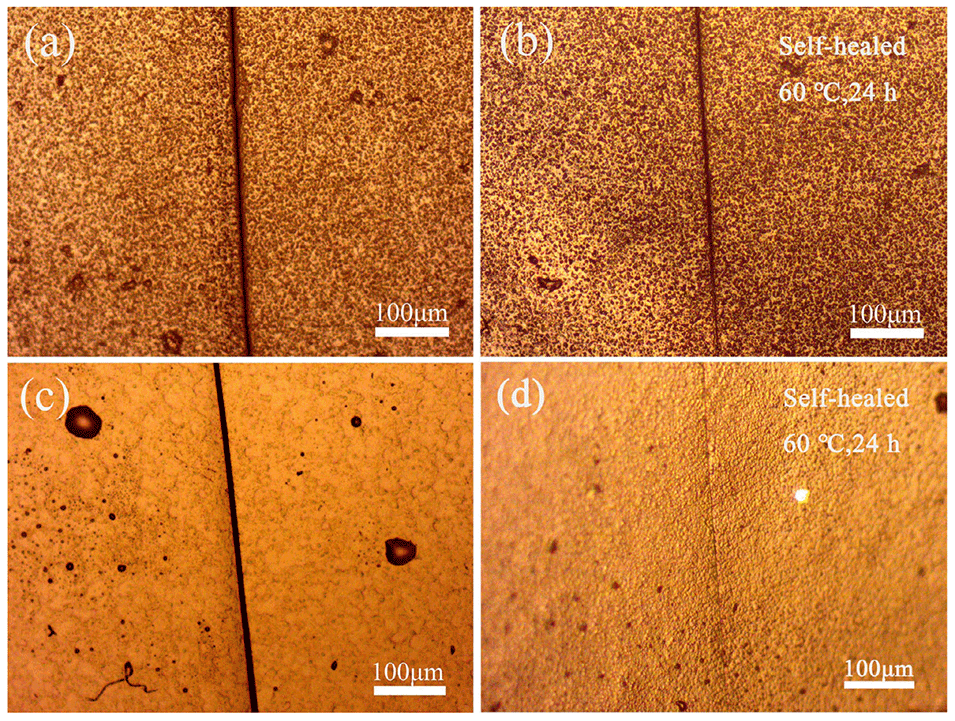

图7. a-d)PU2(a, b)与PU1(c, d)弹性体薄膜自愈前(a, c)与自愈后(b, d)的光学显微镜(OM)图

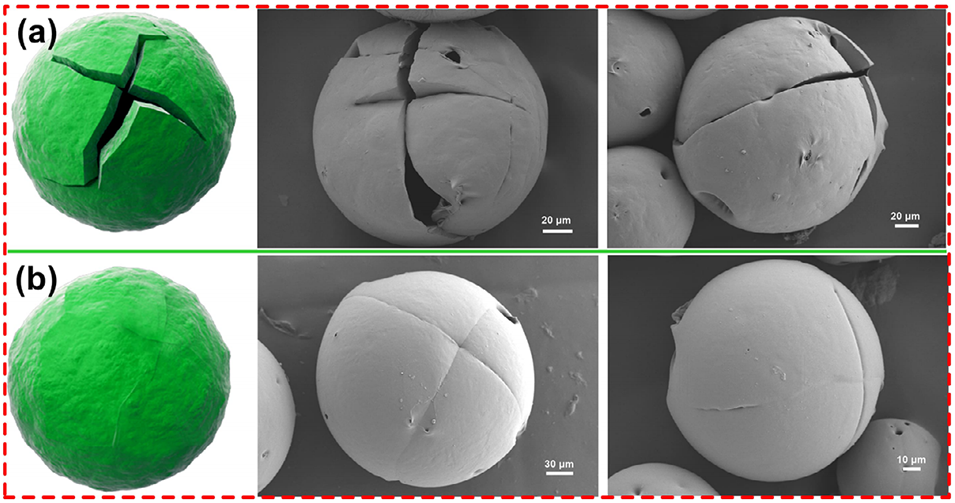

图8. PU1微胶囊自愈前(a)与自愈后(b)的SEM图

图9. 弹性体自愈前后的应力-应变曲线

论文链接:https://doi.org/10.1002/marc.202500266

(本文仅供参考学习及传递微流控研究成果,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)