文献导读

离子液体(ILs)因低挥发性、高热稳定性及高CO2溶解度,成为碳捕获领域备受关注的核心溶剂。然而,这类材料在实际应用中面临重大挑战——其高粘度特性严重限制了传质效率。传统微囊化技术如微流控法和硬模板法虽然能部分解决问题,但存在工艺复杂、壳层污染核心液体等缺陷。

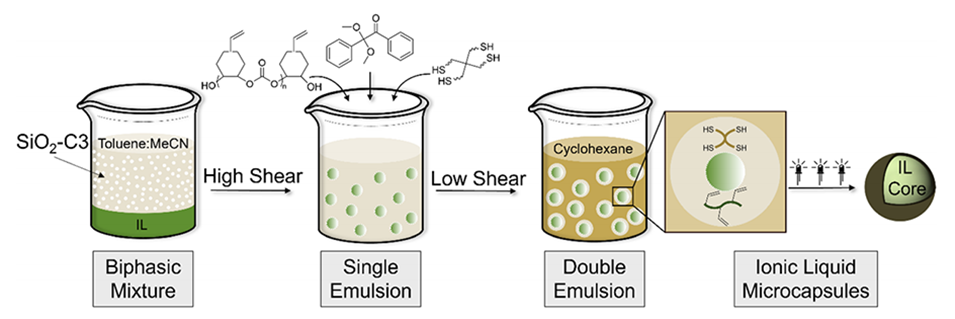

在此背景下,本研究创新性地提出双乳液软模板法,通过构建[IL-in-oil1]-in-oil2(IL/O1/O2)结构,在中间相(O1)中加载含乙烯基的CO2衍生聚碳酸酯(poly(VCHO))、四硫醇交联剂(PETMP)和光引发剂,利用UV引发的硫醇-烯点击化学反应形成微囊壳。该方法成功实现了高纯度离子液体的封装,显著提升了CO2吸附速率与循环稳定性,为碳捕获材料设计提供了新思路。相关研究以“Double emulsion microencapsulation of ionic liquids for carbon capture”为题目发表于期刊《Materials Horizons》。

实验方法

该技术的核心在于创新的乳化结构设计。实验首先通过超声乳化工艺制备初级乳液:以疏水化SiO2-C3纳米颗粒作为Pickering乳化剂,将[BMIM][BF4]等离子液体分散于甲苯/乙腈(4:1)混合油相中,形成微米级IL液滴。随后通过低速剪切乳化将初级乳液引入环己烷/甲苯/Span85(17:2:1)组成的次级油相,构建出具有明确界面分层的双乳液体系。

值得注意的是,中间相(O1)中预先加载了含乙烯基的CO2衍生聚碳酸酯(poly(VCHO))、四硫醇交联剂(PETMP)和光引发剂DMPA,通过UV引发的硫醇-烯点击化学反应,在20分钟内完成壳层交联固化,最终经离心洗涤获得固态微囊粉末。

实验结果解析

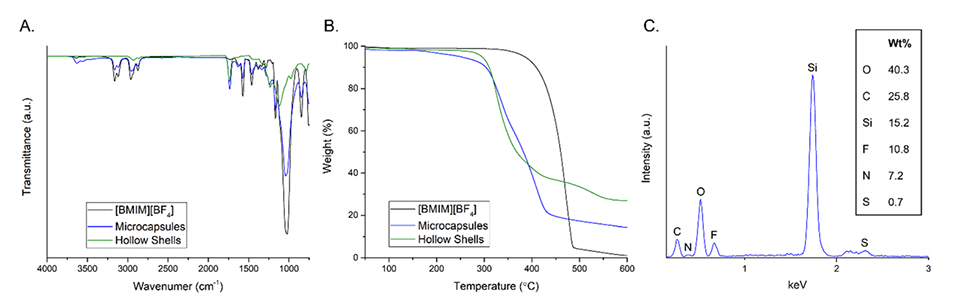

在材料表征方面,研究团队采用多维度分析手段验证了微囊性能:

傅里叶红外光谱(FTIR)显示壳层聚碳酸酯特征峰(1735 cm-1 C=O)显著,乙烯基特征峰(3079 cm-1)消失,证实了壳层交联反应的完全性;

扫描电镜(SEM)观测显示微囊表面光滑,尺寸分布在15-30 μm区间,其中[BMIM][BF4]微囊平均直径15 μm,较[BMIM][PF6]和[EMIM][BF4]微囊更小;

热重分析(TGA)表明微囊含62% IL核心,壳层残留15% SiO2成分,经丙酮萃取后壳层无IL特征峰,证明核心液体纯度得以完整保留。

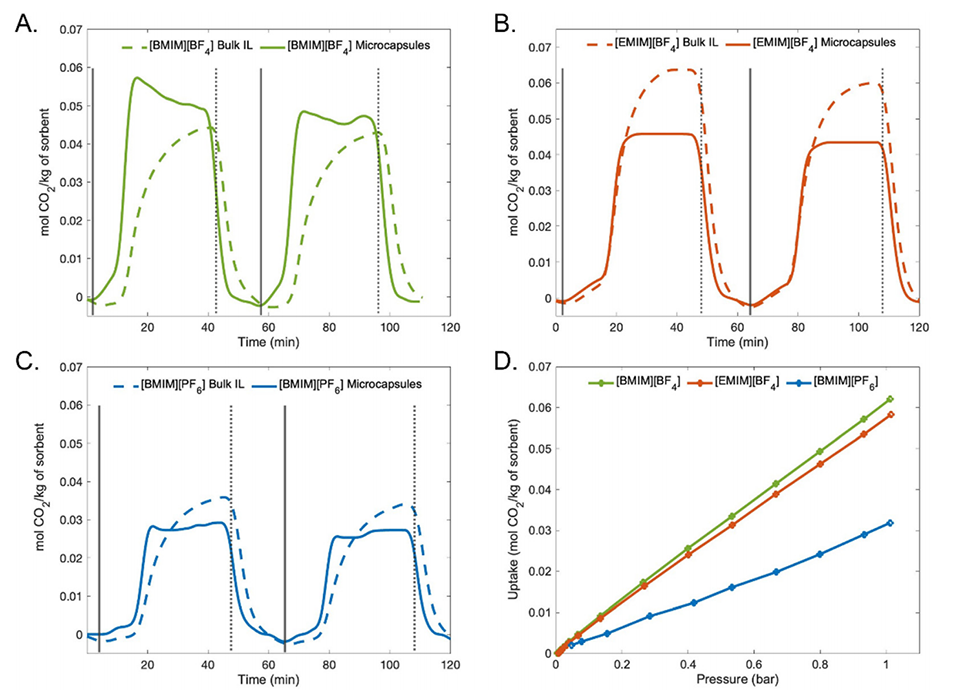

在二氧化碳吸附性能测试中,该技术展现出显著优势:

吸附速率方面,[BMIM][BF4]微囊达到31.2 mmol/min,是本体IL(7.0 mmol/min)的4.5倍;

吸附容量整体提升至0.06 mol CO2/kg,其中壳层贡献30%(0.028 mol/kg),IL核心贡献70%(0.032 mol/kg);

在0-1 bar压力范围内,吸附容量与CO2分压呈线性关系,符合物理吸附机制。

经过多次30℃吸附/65℃脱附循环,微囊结构保持完整,容量衰减可忽略不计。

创新点与意义

技术革新:首次构建非水相双乳液模板系统,突破传统水相体系对离子液体的限制,通过中间相定位反应实现核心液体零污染;

环境友好:采用CO2衍生聚碳酸酯作为壳层材料,形成“以碳捕碳”的可持续循环模式;

应用拓展:该策略可兼容胺基修饰等功能化离子液体(TSILs),为直接空气捕获(DAC)等前沿领域提供了可规模化的解决方案。

这项研究通过微流控技术与材料化学的深度融合,不仅解决了高粘度离子液体的传质瓶颈,更开创了碳捕获材料设计的新范式。随着后续对壳层渗透性、选择性的优化,该技术有望在工业碳捕集、气体分离存储等领域发挥重要作用,推动绿色化学工程进入新阶段。

图1微囊制备流程示意图。通过硫醇-烯点击化学反应,在[IL-in-oil1]-in-oil2(IL/O1/O2)双乳液的O1界面上,利用含乙烯基侧链的聚碳酸酯与多官能小分子硫醇交联,逐步制备离子液体(IL)微囊。

图2(A-C)SiO2-C3稳定的IL-in-oil1(IL/O1)单乳液和(D-E)改性二氧化硅(初级,内界面)和Spans85(次级,外界面)稳定的[IL-in-oil1]-in-oil2(IL/O1/O2)双乳液的光学显微镜图像;(G-I)通过界面中的硫醇-烯交联制备的IL微胶囊的SEM图像。所有光学显微镜图像的比例尺均为50毫米;所有SEM图像的比例尺均为10mm。

图3本体[BMIM][BF4](黑色)、IL微胶囊(蓝色)和空心壳(绿色)的FTIR光谱(A)和TGA曲线(B);[BMIM][BF4]微胶囊的EDS光谱(C)。

图4(A)[BMIM][BF4]、(B)[EMIM][BF4]和(C)[BMIM][PF6]的本体IL和微胶囊的CO2吸附(30℃,1 bar)和解吸(65℃,1 bar)曲线;(D)30℃下[BMIM][BF4]、[EMIM][BF4]和[BMIM][PF6]微胶囊的CO2体积等温线。垂直实线表示纯CO2的吸附;垂直虚线表示N2下的解吸。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D4MH00796D