富含多不饱和脂肪酸(PUFA)的植物油(如大麻籽油)因独特的营养优势,在功能性食品和营养保健品领域备受青睐。

果蔬采后因腐烂、生理失调等问题,在运输和贮藏过程中损耗严重,传统化学杀菌剂存在残留和抗药性风险,亟需开发绿色、环保的天然保鲜材料。

益生菌食品行业正随着消费者对营养补剂需求的增加而迅速发展,但益生菌在胃肠道恶劣条件下的存活仍然是一个主要挑战。

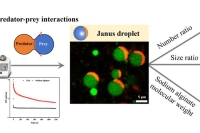

该研究受自然界捕食者-猎物关系启发,提出一种仿生策略,利用玉米醇溶蛋白(捕食者)与海藻酸钠(猎物)液滴的相互作用构建食品级Janus液滴,并通过调控液滴物理参数优化其产率。

为提升谷物中赭曲霉毒素A(OTA)的检测灵敏度,本研究开发了一种分子印迹磁性反蛋白石光子晶体微球(MIP@MIPCMs)。

该综述围绕近10年喷雾干燥益生菌微胶囊研究展开,先明确益生菌对热、氧及消化环境敏感的特性与微胶囊技术的保护作用,指出喷雾干燥因成本低、能耗少、效率高成为主流制备技术。

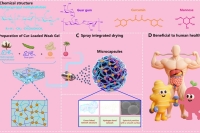

本研究开发了基于羟丙基甲基纤维素(HPMC)与瓜尔胶(GG)的微胶囊系统,用于共同递送亲水性甘露糖和疏水性姜黄素。

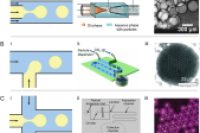

本研究开发了一种利用环糊精(CD)稳定多核W/O/W双乳液的微流控策略。通过集成十字交叉和流动聚焦结构的混合芯片,系统研究了油相类型、流速比和CD浓度对液滴形成模式和特性的影响。

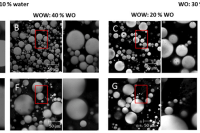

本研究系统评估了聚甘油蓖麻醇酯(PGPR)在水包油包水(W/O/W)乳液中的稳定作用,重点考察了不同相比例和液滴尺寸对包封率的影响。

本文综述了微流控技术在Pickering乳液和泡沫制备与分析中的最新进展。与传统乳化方法相比,Pickering体系具有更优异的稳定性和功能多样性,但其大规模制备过程中颗粒吸附动力学与界面行为尚不明确。

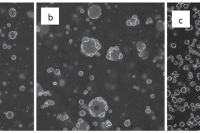

本研究开发了一种以海藻酸钠为基材的核壳结构,用于封装水包油(O/W)乳液芯。

本研究报道了一种基于微流控技术结合氯化钙溶液凝胶化制备环糊精/海藻酸钠微胶囊的方法。

本研究针对谷物中痕量黄曲霉毒素B₁(AFB₁)的富集检测需求,开发了一种磁性分子印迹反蛋白石光子晶体微球(MIP@MIPCM)。

本研究以蜂蜡-大豆油油凝胶为连续相、明胶稳定的水包油(O/W)乳液为分散相,构建新型油包水包油(O/W/O)双重乳液,探究明胶浓度、蜂蜡含量及分散相体积分数对乳液稳定性、微观结构和流变特性的影响。

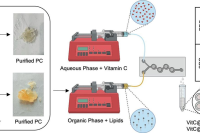

本研究采用溶剂提取与色谱纯化技术,从蛋黄和大豆中成功提取高纯度磷脂酰胆碱(PC),纯度分别为91.37%和82.52%。

本综述围绕微尺度递送系统(MDS)在亲水性活性成分递送中的应用展开,旨在解决亲水性成分易降解、泄漏及生物利用度低等问题。

本研究开发了抗菌性二醛海藻酸钠/ε- 聚赖氨酸微球(DSA-PLMPs)以延长水果保质期。

本文研究了基于乳清蛋白微凝胶颗粒(WPM)的水包油包水(W/O/W)Pickering双乳液的稳定性,重点探讨了外部水相中的羟丙基甲基纤维素(HPMC)和油相中的聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR)所起的作用。

系统阐述了液滴微流控技术在食品领域的最新进展,探讨了微流控器件的制备方法及液滴生成原理,分析了该技术在食品安全检测(如霉菌毒素、农药、食源性病原体等污染物检测)和食品营养领域(营养物质检测与递送)的应用情况。

本研究利用水包水(W/W)乳液体系,实现了油菜籽蛋白(十字花科蛋白,CMG)和乳清蛋白微凝胶(WMG)自发交联形成稳定微胶囊(MC)。