重金属因其毒性和不可生物降解性而对人类生命构成严重威胁。生物修复是一种通过自然生物过程去除有害物质的有效绿色策略。

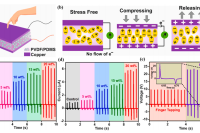

有研究人员利用微流控技术和热引发的芯片外聚合方法制备了PVDF微球,以增强其压电响应。

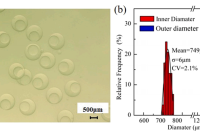

一种通过使用微流体和环境压力干燥技术高效合成高质量二氧化硅气凝胶微球的新工艺。

先进的微流体技术已经证明了其在FMP分离方面的潜力。

聚合物微球因其高吸附效率、优良的吸附性能和易于操作的特点,被认为是理想的吸附材料。

从进料液体中轻松分离对于吸附剂的应用非常重要,尤其是对于粉末状吸附剂而言。

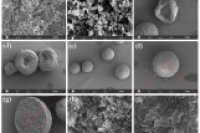

本研究将液滴微流体和乳化技术相结合,以缩水甘油叠氮聚合物(GAP)为粘合剂制备HNS/CL-20复合微球。

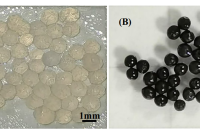

中空聚丙烯腈(PAN)微球具有高抗拉强度、低氢同位素渗透性和耐氚辐射腐蚀性,可用作惯性约束聚变(ICF)实验中的燃料载体。

DBAE作为SHS在水以外的亲水溶剂中的应用潜力,而且为连续微流控液-液萃取过程的设计和优化提供了实验基础。

本研究开发了一种机器人系统,能够实现超高通量的化学合成、在线表征和大规模光催化反应条件筛选,日处理反应条件可达10,000个。

一种高效的GO-PDA/TPU复合纤维膜来选择性吸附阳离子染料,这对于废水净化具有重要意义。

军科院军事医学研究院高志贤研究员、周焕英研究员、李双等人设计了一种基于目标触发DNA水凝胶修饰微流体的生物传感器,实现了对有机磷化合物马拉硫磷的比色/电化学双模式检测,其具有便携性、高灵敏度和良好选择性,为现场检测有毒有害物质提供了一种简单而准确的新方法。

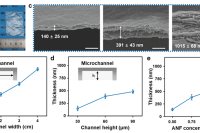

超薄纳米纤维薄膜具有独特的性能,如可控的厚度、结构和优异的机械强度,在柔性可穿戴设备、电子皮肤和可充电电池中发挥着至关重要的作用。

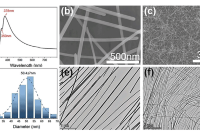

浙江大学吴可君、杨轩团队联合浙江工业大学苏安团队提出了一种集成化的微波-微流控合成方法,用于快速制备高导电性的纤维素纳米纤维(CNF)和银纳米线(AgNWs)复合丝材,通过多目标贝叶斯优化实验设计,实现了AgNWs的高产率和高质量合成,并探索了制备过程中各参数对AgNWs性能的影响。

北京化工大学王峰教授团队与郑州大学张鹏教授团队合作,通过微流控纺丝技术制备了具有平行阵列结构的Co9S8/氮掺杂碳纳米笼/碳纤维(p-Co9S8/NC/CF)复合电催化剂,该催化剂在整体水分解反应中表现出优异的双功能催化活性和稳定性,为开发高效的能源转换材料提供了新策略。

南京工业大学徐安明副教授团队利用荧光猝灭探针(FPAP)和荧光激活液滴分选(FADS)技术,建立了一种高通量筛选方法,成功筛选并鉴定了两种能高效降解PU的微生物菌株,同时对PU单体2,4-甲苯二胺的降解途径进行了解析,为环境友好型塑料回收技术的发展提供了新思路。

近期,有研究人员发表综述,总结了微流控技术在监测气候变化对海洋生态系统影响以及开发海洋可再生能源方面的应用和潜力,强调了该技术在提高海洋环境监测精度、效率和促进环境友好型能源解决方案中的关键作用。

研究人员开发了一种基于织物的无膜微流控双入口微生物-酶混合生物燃料电池,以提供一种环保、灵活且高效的能源解决方案,满足未来可穿戴设备对微尺度电源的需求。

清华大学化学工程系徐建鸿教授团队联合河北工业大学李浩教授团队发表综述,从反应过程强化、多功能微纳米结构工程和电化学储能应用等方面概述了微流控合成多功能微纳米材料的最新进展和成就。

本研究开发了一种新的监测系统,将荧光标记与微流控装置和粒子跟踪软件相结合,用于对亚微米范围内的球形和碎片状微塑料进行自动定量和尺寸测量。