本研究提出了一种集成微流体通道的柔性多模态生物传感贴片,用于监测与慢性伤口相关的理化参数,旨在实现个性化伤口管理。

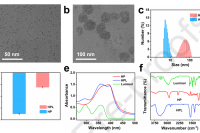

超小硫化银纳米颗粒(Ag2S-NP)已被确定为多种成像技术的有前途的造影剂,特别是双能乳腺X线摄影。

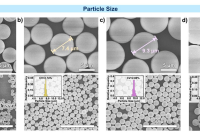

具有单分散和均匀尺寸的水凝胶微球由于能够提供类似的体内微环境,在三维(3D)细胞培养领域具有广泛的潜在应用。

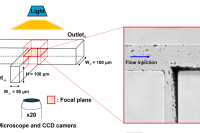

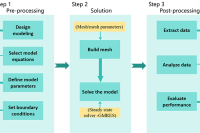

本研究探讨了如何通过早期观察预测微流体系统中的孔堵塞现象。

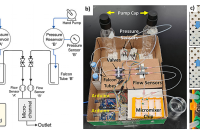

本研究设计了一种离心微流控系统,以加速细菌耐药性的实验进化过程。

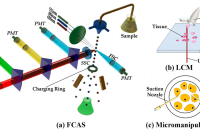

单细胞操作和分析对于研究许多基本生物过程和揭示细胞异质性至关重要,并且在生物医学领域具有极其有价值的应用潜力,包括神经科学、再生疗法、早期诊断和药物筛选。

与传统的台式制备技术相比,纳米颗粒(NP)的微流体制备具有诸多优势,如更好的粒子尺寸控制和更高的均一性。

工程制造薄的空气-液体界面膜是建立肺泡体外模型的关键。

从异质样品中分选特定细胞对于研究和临床应用十分重要。

高通量筛选技术对于解开生物学奥秘至关重要。

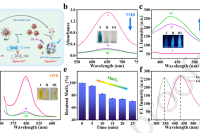

癌症是全球健康的重要挑战,早期检测对于改善治疗效果至关重要。

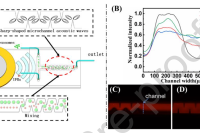

武汉纺织大学洪少力团队与武汉大学口腔医院余自力团队合作,开发了一种基于微流控平台的单层荧光计数策略。

脂质体作为一种由弯曲脂质双层组成的球形囊泡,是各种治疗剂(如小分子药物和基因)的有前景的载体,在癌症治疗、多模态成像和新冠疫苗等方面都展现出潜在优势。

一种基于滴液微流控技术的精密制造策略,能够独立控制粒子形态、孔结构和材料化学,从而高效生产具有极窄粒径分布的高性能液相色谱微球,显著提高了分离效率并实现了100%的产出率。

细胞间通讯对于了解人类健康和疾病进展至关重要。

在单细胞水平上对患者来源的类器官(PDO)进行基因测序已成为推断原始器官细胞异质性和提高癌症精准医学的一种很有前途的方法。

随着技术领域对微型化的追求,微尺度陶瓷模块成为关键组件,其性能严重依赖于精确的尺寸和复杂的形状。

单细胞或液滴的分离是单细胞分析的第一步,也是关键的一步,这对癌症的研究和诊断方法具有重要意义。

用于双重模式检测致病细菌的抗生素敏感性,为复杂生物样本中的AST分析提供了一种低成本、易于操作且快速响应的工具。

在微流体学领域,单乳液和双乳液液滴因其在药物输送、化学反应和生物检测中的多样化应用而受到广泛关注。