本研究首次采用低成本快速原型技术与电极集成方法,构建了完整的液滴微流控组件库。

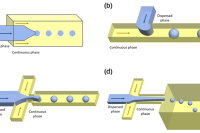

系统综述了液滴生成的主要机制及其最新力学原理。介绍了典型的液滴操控方式,如合并、分选、混合、分裂及其最新操作技术。

本文介绍了一种集成微流控系统——液滴类器官分选系统(DOSS),用于结直肠癌类器官(CCO)的生成与分选,以提升药物筛选与下游分析的精度。

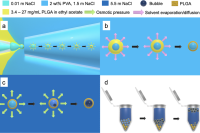

受自然界中水生微生物利用气囊调节浮力和植物在干旱胁迫下发生空化现象的启发,本研究开发了一种气体封装微胶囊(GEMs),并利用其产生的浮力来实现微胶囊的高效纯化。

本研究利用液滴微流控技术构建前列腺癌细胞(PC3)球状体,以此评估载药金属有机框架(Drug@ZIF-8 MOFs)的作用效果。

本研究开发了一种基于微流控技术的载细胞微凝胶构建方法,用于制备人工肝脏微组织以治疗急性肝衰竭。

针对微流控液滴形态与生成率识别效率低、依赖人工的难题,本研究提出一种基于可变形检测变换器(DETR)的机器视觉新方法,能够在各种规模和场景(包括真实世界和模拟环境)中实现快速精确检测(相对误差<4%,精确度>94%)。

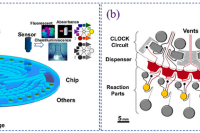

本综述首先介绍了微流控的基本概念与技术特征。

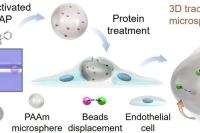

本研究开发了一种基于微流控技术和光引发聚合的高通量方法,用于制备尺寸与弹性模量可控的聚丙烯酰胺(PAAm)水凝胶微球,作为细胞力显微镜探针。

本研究开发了一种新型微流控芯片,其含人字形突起和微柱阵列形成的三维微柱孔,能精准控制3D肿瘤细胞球体的大小与数量。

本研究通过设计亚单位之间的潜在磁相互作用能,研发出具有多轴移动能力和集体适应性的分层组装微型机器人,以创建稳定、可自我重构的结构,能够在内部携带和保护货物。

本研究旨在开发一种基于区域脱钙骨框架和预软骨化微球(PCMs)的双相仿生支架,以修复骨软骨缺损。

本研究开发了一种集成水凝胶微胶囊的微流控芯片系统,用于基于原代 CRC 细胞的 3D 肿瘤模型构建及化疗方案评估。

本文综述了3D打印和人工智能(AI)技术在液滴微流控领域的最新进展,重点讨论了其在乳液生成和分析中的应用。

本研究利用热力学不相容的粘多糖开发了一种新型生物工程毛囊胚芽(BHG),通过接枝氨基和二乙氨基合成HME水凝胶,结合共流微流控系统制作双层微球(HME为壳、GelMA为核),并封装Wnt3a蛋白以实现持续释放,通过RNA测序等手段研究毛囊再生的分子机制。

本研究提出了将微流控气泡发生器与数字光处理(DLP)3D打印技术相结合,用于制造多孔结构的方法。

本研究开发了一种基于核壳微室(CSMs)的微流控平台,利用群体感应(QS)作为天然生物标志物实现微生物精准分选。

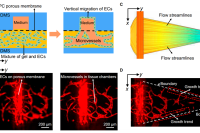

本研究开发了一种新型三层微流控芯片,该芯片采用聚碳酸酯(PC)多孔膜分离培养液通道与组织腔,具有可灵活设计的多组织腔。

本文综述了离心微流控技术的发展和意义,概述了所涉及的基本力学原理,并对该技术实现的流体控制功能进行了分类。

本文介绍了一种利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)微流控芯片的脱水驱动相分离特性,一步生成均匀微液滴的新方法。