本研究开发了一种焦脱镁叶绿酸a-双氨基喹啉共轭脂质纳米颗粒(PPBC LNPs),作为膀胱癌图像引导光疗的双模态系统。

本研究提出一种简单的T型结按需液滴生成方法,通过将油相引入侧通道,利用压力精确控制单个液滴的形成时机。

针对超过临界尺寸的骨缺损难以自然愈合的问题,本研究开发了一种具有阶段性生长因子释放功能的3D生物打印支架。

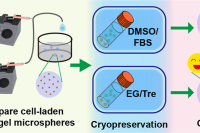

本研究开发了一种微流控平台,用于制备单分散、负载细胞的甲基丙烯酰化明胶(GelMA)和海藻酸钙(ALG)水凝胶微球,细胞存活率高。

本研究开发了一种创新的微芯片静电纺丝技术,将微流控芯片与静电纺丝相结合,制备出含有活性益生菌的纤维基质。

本文探讨了液滴微流控技术(DMFS)在工业真菌高通量筛选中的变革潜力。

本研究开发了一种核壳结构微凝胶,用于持久的免疫保护胰岛细胞封装。

针对周围神经损伤修复的难题,本研究开发了一种结合定向多孔神经导管(POC)与载胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)复合微球(CP-MSs)的新型治疗策略。

经动脉化疗栓塞术(TACE)是中期肝癌一线疗法,但传统栓塞微球(如Embosphere®、CalliSpheres®)存在血管堆积松散、药物释放不理想、尺寸分布宽、不可降解等问题,导致治疗效果受限且易引发并发症。

针对微生物样品需快速进行多重抗生素敏感性测试(AST)的迫切需求,本研究开发了一种基于微流控液滴技术的高通量、快速表型AST平台。

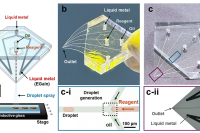

本研究提出一种液态金属嵌入式电喷雾沉积(LM-ESD)系统,通过将液态金属集成于微流控芯片内部,无需外接电离元件即可实现稳定、可控的微滴喷射。

本研究开发了一种微流控驱动的DNA条形码抗原呈递细胞(APC)文库(MEDAL)技术,用于高通量筛选T细胞表位。

为构建能精准模拟RA滑膜微环境的体外模型,本研究利用微流控芯片技术,开发了一种包含RA FLSs、M1型巨噬细胞和人脐静脉内皮细胞(HUVECs)的血管化、免疫激活的“滑膜芯片”(SOC)模型。

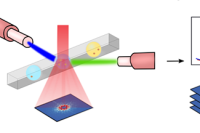

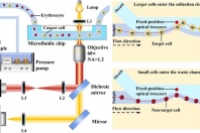

本研究结合固定位置的光镊与具有弧形突起的微流控芯片,提出一种免检测、高通量的细胞分选新方法。

系统综述了液滴的生成、操控与检测方法,包括被动与主动生成策略、多种物理场操控技术,以及光学、质谱、电学和基于摩擦纳米发电机(TENG)的检测手段。

本研究开发了一种集成微流控肺芯片系统,用于梯度调控研究纳米塑料引发的肺部炎症与损伤动态。

本研究针对胶质母细胞瘤治疗难题,开发了一种兼具靶向递送和磁共振成像功能的钆-硼整合脂质纳米载体(BPA-F&DOTA-Gd@LIPO-ANG),用于MRI引导的硼中子俘获治疗。

本研究提出了一种新策略:通过组装内皮细胞覆盖的球状微组织来构建具有功能化微血管网络的三维组织。

本综述探讨了用于单细胞分析流程(涵盖单细胞基因组学、单细胞转录组学、单细胞蛋白质组学及单细胞多组学)的微流控装置的设计、功能与局限性。

本研究开发了一种集成微流控平台,用于实现对秀丽隐杆线虫(C. elegans)从L1幼虫期至成虫期的长期、高分辨率成像及多功能实验。