本研究基于双水相系统(ATPS),通过带相反电荷的聚合物(海藻酸与ε-聚赖氨酸)静电作用,在纯水环境中形成液芯微胶囊。

本研究开发了一种基于微流控技术的可注射甲基丙烯酰化明胶(GelMA)水凝胶微球(CeGel),负载间充质干细胞(MSCs)和氧化铈纳米颗粒(CeNPs),用于增强TAO治疗。

本研究开发了一种热响应型聚合物纳米制剂(NF),由聚苯乙烯核与共聚物poly(NIPAM-co-AA)壳层组成。

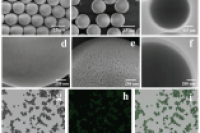

本研究开发了一种双相组装法,成功制备了单分散乙烯基杂化核壳二氧化硅微球(SiO2@SiO2-vinyl)。

新型旋转微流控系统快速制备多样化的水凝胶微球,助力药物评估

本研究利用嵌套双水相体系乳液作为模板,开发了一种新型核壳微球,用于构建乳腺癌骨转移的PVM-EM 3D模型。

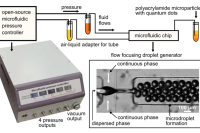

本文介绍了一种微流控辅助气动滴液生成器,可实现生物制造领域的多场景应用。

系统性回顾 CTC 体外培养研究发展历程,梳理近 20 年来该领域的研究进展与关键突破。

本研究采用液滴微流控技术结合外部凝胶化方法制备了单分散海藻酸钙水凝胶珠,用于包埋和培养小球藻。

本研究提出了一种基于液滴微流控技术结合占位符的简便方法,用于制备具有可定制孔隙结构和尺寸的GelMA微球,以构建具有空间可控细胞分布的3D共培养模型。

本研究开发了一种集成微流控平台,包含外泌体浓度梯度生成器(ECG)和单细胞球体形成陷阱阵列(SFTA),用于评估多种外泌体对STS形成的影响。

本研究提出了一种新型单颗粒多重miRNA检测方法,利用微流控技术制备的自导向多隔室水凝胶微球(SDMHs)。

本研究提出一种新型微流控滴注技术,用于制备掺杂AgInS2/ZnS量子点(QDs)的荧光可生物降解聚合物微球。

本研究从微生物的液体喷射机制中汲取灵感,提出了一种新型静电捕获与释放系统,用于微纳米尺度液滴的精确操控。

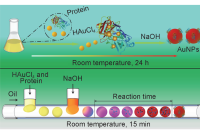

利用微流控液滴系统合成了以胃蛋白酶和胰蛋白酶为保护剂的金纳米粒子,并探讨其在铜离子和L-半胱氨酸检测中的应用,旨在为生物活性分子的检测提供有效策略。

本研究开发了一种模块化且具有成本效益的液滴微流控装置,用于控制复杂乳液的生成,包括油水单乳液和具有不同数量封装液滴的双乳液。

本文开发了一种基于叉指电极(IDE)的微滴合并器,结合了自动同步通道和合并通道,能够在20%的微滴尺寸多分散性下实现超过95%的合并效率。

球状体和类器官是通过三维基质微环境培养形成的细胞聚集体,能够部分重现组织的结构、功能和遗传特征,在再生医学和疾病治疗中具有广泛应用前景。

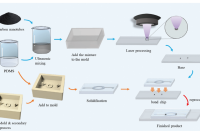

本研究提出了一种新型光流控微平台,其结构简单、操作方便,且具有出色的可扩展性。

近日,清华大学精密仪器系王文会课题组提出了基于神经形态技术的视频流式细胞分选仪,对粒子3D形貌进行时空表征,据此实现实时分选。