炎症性肠病(IBD)以胃肠道不同部位的慢性或复发性炎症为特征。己酮可可碱(PTX)作为一种甲基黄嘌呤衍生物,主要用于改善周围血管疾病的血流状况,其已被证实具有抗炎和免疫调节特性,在减轻IBD相关炎症方面具有潜在应用价值。

该研究针对大面积骨缺损愈合复杂、现有骨移植替代物存在异物反应等问题,开发出一种基于微流控技术的双层仿血肿微球系统,用于可控储存和持续释放硫化氢(H2S)以促进血管化骨再生。

本研究以液滴微流控生成通过聚乙烯醇(PVA)稳定的含聚合物氯仿微滴,经溶剂蒸发诱导固化过程,制备出仿生花粉状微粒。

该研究开发了一种可注射的多功能水凝胶微球平台(GLPM/Dsp@ChSMA),用于骨关节炎(OA)的协同治疗。

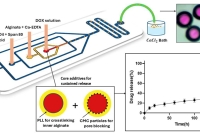

该研究聚焦肝细胞癌(HCC)口服化疗的药物递送难题,提出了一种基于微流控技术的pH响应型纳米-微米复合递送系统。

I型胶原蛋白作为细胞外基质(ECM)的主要结构蛋白,为细胞提供机械支持和生化信号,引导细胞粘附、增殖和组织构建。

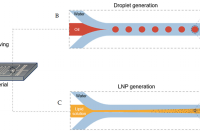

随着纳米医学在靶向药物递送领域的快速发展,纳米颗粒(NP)的制备技术显得尤为重要。

近年来,水凝胶成型技术取得了显著进展,并在生物医学领域得到了广泛应用。水凝胶作为一种三维聚合物网络结构,由亲水性聚合物组成,能够吸收并保留大量水分,同时保持其结构完整性和类似软组织的特性。

本研究旨在开发一种能够通过鼻腔给药实现脑靶向的多功能脂质纳米颗粒(LNP)平台,用于同时递送BACE1 siRNA(siB)和槲皮素(QU),以多靶点干预AD的病理过程。

该研究开发了液滴浓度控制与视觉(DCCV)平台,整合可编程渗透调节与深度学习驱动的无标记液滴表征技术,以双乳液液滴为微反应器,解决传统蛋白质结晶方法样本用量大、筛选繁琐、耗时久且重现性差,以及常规微流控液滴形成后内部成分固定的局限。

核壳颗粒因其能够在空间上将药物核心与保护壳分离,从而提升封装效率、保护敏感治疗药物以及精确控制释放动力学,成为一种很有前途的药物递送平台。

脂质体作为经典的囊泡状药物递送系统,因与人体细胞膜结构相似,具备良好的生物相容性和屏障穿透能力,但传统脂质体存在理化稳定性差、药物易渗漏、循环半衰期短及靶向特异性不足等临床局限。

反气泡是一种以液体为核心、外层包裹气膜并悬浮于本体液体中的独特液-气-液(L/A/L)体系,在活性成分包封与靶向递送等领域具有潜在应用价值。

该研究提出了一种3D打印并行模块化双乳液生成器(3DP-MDG),旨在解决传统双乳液生产中存在的产量低、设备制造复杂、表面润湿性控制难等问题,实现功能微胶囊的稳健且可扩展生产。

本研究开发了一种仿生、空间分层的丝素蛋白(SF)基微球系统(Cu/Ce-TA@HA-SF),该系统可恢复氧化还原稳态,并作为骨填充材料支持牙周骨再生。

本研究开发了名为LIBRIS的自动化、并行化微流控平台,可高效生成大规模、精确定义的脂质纳米颗粒(LNP)库,解决了传统LNP制备吞吐量低的瓶颈。

急性肝衰竭(ALF)是一种进展迅速、危及生命的严重肝病,其核心病理特征为活性氧/氮物种(RONS)过量积累引发的氧化应激和炎症风暴,导致肝细胞大量死亡及肝功能快速丧失。

该研究提出一种基于粘附能诱导双乳液演变的微流控策略,用于可控制备Janus非球形微粒。

在骨质疏松性骨缺损中,骨髓间充质干细胞(BMSCs)通过分化作用和旁分泌信号调控局部微环境,在组织再生中发挥关键作用。

微流体装置的性能受其材料影响显著。