本研究采用环保、高通量的电喷雾技术(无需有机溶剂),通过离子凝胶化制备了pH响应性海藻酸盐/Ozolie凝胶微球,用于靶向药物递送。

衣康酸(IA)是一种内源性代谢物,也是天然免疫系统中一种强效的调节剂。

微流控技术正在革新纳米级脂质颗粒的合成方式,并为脂质基纳米药物的生产开辟了新的可能性。

本研究开发了一种口服微球策略(Eug/Lut@HAMA),通过微流控技术将裸藻(Euglena, Eug)和木犀草素(Luteolin, Lut)封装在甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA)微球中。

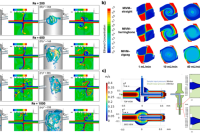

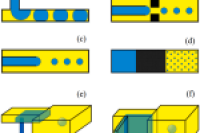

本文重点介绍结合微流控技术与其他路径(如相分离、溶剂萃取、离子交联、选择性光聚合、部分降解等)制备凹陷微颗粒的方法。

本研究通过微流控技术将普鲁士蓝(PB)纳米酶与海藻酸盐-透明质酸(AlgHA)水凝胶微球结合,构建了可注射的AlgHA@PB平台,兼具活性氧(ROS)清除与氧气生成功能。

本研究成功将透明质酸和聚精氨酸基纳米颗粒的生产从传统批量方法转变为微流控连续生产,提高了生产效率和批次一致性。

综述了微流控技术在核壳纳米粒子(CSNPs)制备中的最新进展,强调其相比传统批量方法在尺寸均一性、药物包封效率及可控性方面的优势。

本研究通过立体复合作用替代传统共价交联方法,利用4臂聚乙二醇(PEG)引发L-乳酸(PLLA)和D-乳酸(PDLA)寡聚物的自组装,制备出生物相容且可降解的立体复合水凝胶微粒(SC-HMPs)。

综述了大孔水凝胶微粒研究的最新进展。

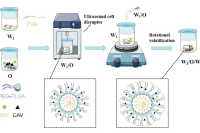

本研究开发了一种基于PEG-PLGA的载药微球(SIV-CAV-PP-MS),用于控制释放辛伐他汀(SIV)和香芹酚(CAV),以提升高脂血症治疗的疗效与安全性。

本研究设计了一种基于微流控技术的可注射PLGA-中空介孔二氧化硅纳米粒子(HMSN)复合微球,用于二甲双胍(Met)的缓释递送,以改善骨关节炎治疗。

河北科技大学化学与制药工程学院李志伟副教授等人发表综述,系统阐述了液滴微流控技术在持续药物递送系统中的创新应用,重点分析了微通道设计、功能化载体构建及聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)微球的精准调控策略。

肠道被认为是人体最大的免疫器官,由上皮细胞、免疫细胞和微生物群组成。大量证据表明,肠道免疫失衡会导致肠道炎症的发展。

本研究提出一种微流控辅助的溶剂萃取共固化策略,用于制备形态可调的载药聚合物微胶囊(SMDMs),以改善疏水性药物环孢素A(CsA)的释放性能。

本文详细综述了智能聚合物微球(SPMs)的制备方法,涵盖乳化-溶剂蒸发、微流体技术和静电喷雾等物理方法。

针对三度烧伤创面因高炎症因子IL-1β诱发细胞铁死亡而难以愈合的问题,本研究开发了一种可注射去铁胺(DFO)负载明胶微球水凝胶(DFO@GM-H)。

本研究开发了一种可注射的骨化三醇负载聚多巴胺-甲基丙烯酰化明胶水凝胶微球(CAL@PDA@GMs),通过微流控技术制备,用于炎症环境下的骨缺损修复。

本研究开发了一种负载基质细胞衍生因子-1α(SDF-1α)和骨形态发生蛋白-12(BMP-12)的小肠黏膜下层水凝胶/海藻酸钠微球(SIS/SA)复合材料,用于分阶段调控肌腱再生。

本文提出了一种利用天然蜂花粉颗粒制备单分散Pickering乳液的新方法。