本研究制备了一种基于d-p轨道杂化的分级多孔复合碳微球超结构,以高效捕获低浓度的Cs⁺。

针对露天煤矿液态微生物抑尘剂储存与应用不便的问题,本研究采用微生物包埋技术,制备了直径约2.57 mm的海藻酸钠封装抑尘水凝胶微粒。

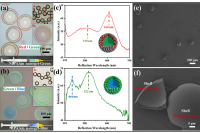

本研究结合微流控和可控蚀刻技术,成功制备出结构色可控的响应性PhMCs,并将其应用于金属离子检测和光学防伪领域。

本研究采用界面聚合法制备了一种生物基聚脲微胶囊,以HMDI为油相单体,生物基1,5-戊二胺为水相单体,正十八烷为芯材。

本研究开发了一种基于微流控流动聚焦技术的热触发灭火微胶囊(FEMs)。

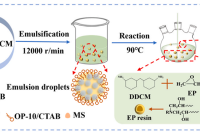

本研究采用乳液聚合法,以环氧树脂为壳制备高储热效率的相变微胶囊(MBPCM),引入疏水改性氮化硼(BNVT)可提高其储能效率。

本研究采用膜分散(MD)、小直径T型结(STJ)和T型结(TJ)微反应器三种连续合成技术制备Ni/CeO2催化剂,并与简单共沉淀(SC)法对比。

通过PVA改性溶剂蒸发法合成了具有高封装效率和亚微米直径的离子液体封装聚苯乙烯微胶囊(IL-MS),旨在解决硅负极在充放电过程中因体积变化导致结构破坏和离子传输路径受阻的问题。

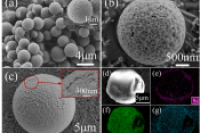

本研究开发了一种无需分散剂和有机溶剂的水相沉淀聚合法,用于合成荔枝状三聚氰胺-甲醛/SiO₂(MS)复合微球。

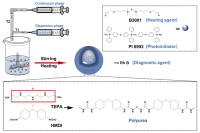

结合微流控技术和界面聚合法,制备了核壳结构微胶囊,尺寸约0.95μm,核心包含罗丹明B(诊断剂)、1,3-双(环氧丙氧基)四甲基二硅氧烷(修复剂)和光引发剂,壳层为聚脲。

本研究通过球磨法制备红磷/三聚氰胺(RP/MA)复合粉体,再经界面聚合包覆聚氨酯/聚脲外壳,形成杂化微胶囊(MRP/MA)。

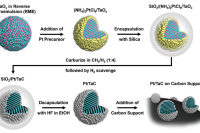

本研究开发了具有亚单层铂壳的铂/碳化钽(Pt/TaC)核壳纳米粒子催化剂,用于直接甲醇燃料电池(DMFC)中的甲醇氧化反应(MOR)和氧还原反应(ORR)。

本文综述了微胶囊的制备方法,包括物理、化学和物理化学技术。

农药对农业生产力至关重要,但其过度使用会导致严重的土壤和水体污染。传统农药制剂因活性成分降解迅速,常需频繁施用,造成资源浪费。

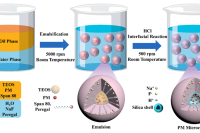

针对农药滥用问题,本研究以马来酸酐功能化纤维素纳米晶体(MACNCs)稳定的Pickering乳液为模板,通过N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)自由基聚合,制备了温敏型微胶囊农药递送系统(MACNCs-g-NIPAM)。

针对传统修复方法成本高、破坏生态平衡的问题,本研究开发了负载枯草芽孢杆菌的壳聚糖水凝胶微球(CrB处理),用于缓解铬胁迫对植物的影响。

本文介绍了一种新型的被动热管理方法,通过微流控技术将相变材料(PCM)封装在无毒、柔性纤维中,并用石墨烯涂层增强其被动热管理性能。

本研究采用喷雾干燥法,以年产量2000公斤的规模制备了钙钛矿量子点(PQD)嵌入的聚合物微球。

本文提出了一种利用二氧化锰(MnO2)微球作为自降解模板制备空心海胆状聚苯胺(PANI)微球的方法,用于高性能电化学储能。

本研究通过微流控纺丝技术制备了Janus核心复合微纤维(JCCMFs),其由近红外(NIR)驱动的主动-被动Janus核心与自修复水凝胶壳层构成。